趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

JR東日本 羽鳥駅発行 B自由席特急券 石岡から100kmまで

平成元年5月に常磐線羽鳥駅で発行された、石岡から100kmまでのB自由席特急券です。

桃色JRE地紋のD型準常備式券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は特急停車駅ではありませんので発駅はすべて他駅発となることから記入式となっており、石岡等の近隣の駅についてはゴム印を捺印の上発売されます。発売された時点で100kmまでのところで切断されてしまっていますが、この上に「150kmまで」「200kmまで」と続いていたものと思われます。

羽鳥駅は石岡駅から1駅水戸方面の駅で特急列車の停車駅ではありませんが、近隣に大手食品メーカーの工場がある影響でしょうか、かつてはみどりの窓口設置駅でした。しかし、特急停車駅である石岡までの1駅を普通列車に乗車することは不便であることから車で石岡駅まで送迎されるケースが多いと思われ、準常備式券で多岐に亘る距離に対応できる券であるにも拘わらず、さほどの発売実績はなかったようで、図示いたしませんが券番が進んでいないまま料金変更印捺印対応での発売となってしまっています。

国鉄民営化以後、合理化によってみどりの窓口が閉鎖されて「もしもし券売機Kaeruくん」が設備されましたが、同券売機が廃止されて以降特急券類の購入できない駅となってしまっていましたが、本年2月に指定席券売機が設備され、現在では限定的ではありますが、特急券類の購入できる駅になっています。

関東鉄道 水海道駅発行 柏・南柏ゆき連絡乗車券

昭和40年10月に関東鉄道水海道駅で発行された、取手接続柏・南柏ゆきの連絡乗車券です。

青色JPR地紋のB型相互式大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

社名は「(常総筑波鉄道)」という関東鉄道の前身の会社名となっており、その上に「関東鉄道」のゴム印を捺して発売されています。

関東鉄道はこの券が発売される6か月前の昭和40年6月に常総筑波鉄道と鹿島参宮鉄道が合併してできた鉄道事業者で、その後一部路線が筑波鉄道と鹿島鉄道に再度分社化されていますが、分社化された2社は現在廃止されてしまっています。この券は合併以降も使用された旧社名時代の残券で、在庫を売り切るまで使用されたのか、それとも期限を決めて新券に切り替えられたのか、興味の尽きない券です。

大屋駅発行 上田から東京山手線内ゆき片道乗車券

昭和50年10月に信越本線大屋駅(現・しなの鉄道大屋駅)で発行された、上田から東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、新潟印刷場で調製されたものです。発行駅は大屋駅ですが、発駅は長野方面に1駅遠ざかる上田駅発となっている他駅発の乗車券となります。

大屋駅は上田駅の軽井沢方面への隣駅で、明治29年に諏訪地方の養蚕業者や地域住民による陳情によって設置された国内初の請願駅で、大正7年には丸子鉄道(後の上田丸子電鉄→上田交通→上田電鉄)の路線も乗り入れていた時期もありましたが、昭和44年に上田丸子電鉄丸子線は廃止されて信越本線のみの駅となり、現在は北陸新幹線(当時は長野行新幹線)開業による経営分離により、しなの鉄道の駅となっています。

大屋駅は近隣にある東京特殊電線大屋事業所等の需要があり、一部の特急あさま号が停車する等の中規模駅でありましたが、5.3km長野方面に遠ざかる上田駅のほうが東京方面への優等列車の本数が多くて便利なため、乗車券や急行券等は同駅で購入しても、実際には上田駅から利用する旅客の需要が多かったために設備されていたものと思われます。

上田電鉄 上田から寺下ゆき片道乗車券

平成22年8月に上田電鉄上田駅で発行された、寺下ゆきの片道乗車券です。

青色BJRてつどうじどうしゃ地紋のB型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

発行社名は「(上田交通)」となっていますが、この券を購入したのは「上田電鉄」でありました。

上田電鉄は平成17年10月に上田交通の鉄道部門を分社化して子会社化した事業者です。この分社化は上田交通の業績不振から鉄道部門の採算性を明確にするために行われたもので、決して「明るい分社化」ではなかったようです。そのため、分社化によって社名が上田交通から上田電鉄に変更されたものの、硬券乗車券類は売切るまで旧社名表記のものが使用されていました。

券売機での発売が一般的となっている同駅では、観光客が購入する別所温泉ゆきについては窓口での硬券による発売需要がそこそこあるようですが、近隣の地元住民の需要が多い区間については券売機で発売される枚数が断然多く、分社化約5年経過した時点でも旧社名の券が残っていました。

大阪駅発行 10円区間ゆき地図式乗車券

昭和35年12月に大阪駅で発行された、10円区間ゆきの地図式乗車券です。

青色こくてつ地紋のB型地図式大人専用券で、大阪印刷場で調製されたものと思われます。

途中で切れてしまっていますが、大阪駅から円を描くように福島駅・西九条駅・天満駅・京橋駅・鶴橋駅…と伸びているのは現在の大阪環状線です。この券が発行された当時は大阪駅から天満方面の天王寺駅までの区間が城東線、大阪駅から福島方面の西九条駅・安治川口駅を経由して桜島駅までの区間が西成線という別々の路線でした。

この券が発行された4か月後の昭和36年4月に未成区間であった西九条駅~大正駅~天王寺駅間が開通するとこれらの区間は大阪環状線となり、逆に環状ルートからはみ出る西九条駅から桜島駅までの区間は大阪環状線から分離されて桜島線となっています。

また、京橋接続の片町線は現在「学研都市線」と呼ばれており、線名の由来である片町駅は、平成9年の東西線開業によって京橋駅~片町駅間が廃止され、廃駅となっています。

京王電鉄 新宿(新宿追分)~調布間開通100周年記念券 ~その4

しばらくの間京王電鉄 新宿(新宿追分)~調布間開通100周年記念券について御紹介させていただいておりますが、今回はセット4枚目の乗車券を御紹介して締めくくりといたしましょう。

乗車券は新宿から240円区間ゆきの金額式硬券ですが、開業時の電車のイラストの描かれた、桃色KEIOコーポレートアイデンティティー(CI)地紋の大人専用券となっています。240円区間というのは新宿駅から調布駅までの運賃が240円であることに由来すると思われ、セット販売金額を水増ししたりきれいな数字に合わせるために無理やり設定された金額でないところに好感が持てます。拙ブログ6月2日エントリーの「京王電鉄 新宿から調布ゆき特別補充券」でエントリーさせていただきました金額区間がそれに相当します。

裏面です。裏面には券番のほか、自動改札機を通れない旨と有効期間、下車前途無効である旨の記載があり、こちらには入場券のような循環番号はありません。これは、乗車券が乗車券収入であることに対し、入場券は雑収入として計上されることから、全く別の独立した券番として扱われているものと推測します。

このほか、セット5枚目として京王電氣軌道時代の開通記念乗車券がの復刻券がセットされています。

こちらは乗車券として使用することが出来ないレプリカ券で、裏面にはその旨が記載されています。

乗車券として使用できない単なる復刻券であり、券番はありません。

ところで、この券は硬券で作成されていますが、このような券は軟券で作成されていることが殆どであり、実際には軟券であったものを硬券で作成されたものと思われますが、これ1枚が軟券だとバランスが悪いことからの措置であったものと思われます。

以上、京王電鉄 新宿(新宿追分)~調布間開通100周年記念券について御紹介させていただきましたが、1部500円という比較的設定金額が安価な割に、内容は面白いものであったと思います。私が購入したのが発売開始日の午前11時ごろであり、0001番からきちんと順番に発売されていたとすれば券番2500番はちょうど半分であり、番号的にも面白いものであったと思っております。

京王電鉄 新宿(新宿追分)~調布間開通100周年記念券 ~その3

前回に引き続き、京王電鉄 新宿(新宿追分)~調布間開通100周年記念券の入場券を御紹介いたしましょう。

こちらはセット2枚目となる硬券入場券です。白色無地紋のB型横赤一条の大人専用券となっています。セット1枚目が京王帝都電鉄時代の硬券入場券をモデルとしているのに対し、こちらは京王電鉄となってからの券をモデルとしているのでしょうか?

こちらは発行駅が異なりますが、平成18年5月に高尾山口駅で購入した硬券入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券で、京王帝都電鉄時代のもの同様、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

当時、京王電鉄ではなぜか高尾山口駅のみに硬券入場券が設備されており、窓口の駅員氏は「京王じゃ硬券の入場券はここだけしか無いんですよ」とアピールされていました。

話は記念入場券に戻りますが、こちらの券はセット1枚目の京王帝都電鉄時代の券ほど当時の姿を忠実に再現しているわけではなく、もしかするとセット2枚目なので時系列的に京王電鉄となってからの券を再現していると考えてしまっただけで、京王帝都電鉄時代の10円大人専用横赤一条券を再現しているというのが正しいのかもしれません。

こちらはセット2枚目の入場券の裏面です。セット1枚目の券とほぼ同じですがこちらの循環番号は「〇01」となっており、セット1枚目の入場券の連番的な要素が感じ取られます。発売当時コレクターではなさそうな家族連れのような方々も珍しさから購入されていましたが、この循環番号に気づかれた方は少なかったのではないでしょうか?

今回この記念券セットは5,000部発売ということでしたので、券番2500に対して+5,000枚で7500番というのが本来の券番となるという解釈ができます。

ここが、この券のなかで私が一番興味を持った部分です。

では次回、セット3枚目の乗車券を御紹介いたしましょう。

京王電鉄 新宿(新宿追分)~調布間開通100周年記念券 ~その2

前回エントリーで京王電鉄 新宿(新宿追分)~調布間開通100周年記念券の台紙を御紹介いたしましたので、記念券部分を御紹介いたしましょう。

まずは1枚目の入場券です。

これは京王帝都電鉄時代硬券末期の入場券をモデルとしている様式で、桃色京王帝都自社地紋横赤一条のB型券となっています。実際に使用できるものですのでさすがに社名は「(京王帝都電鉄)」ではなく「(京王電鉄)」となっていますが、雰囲気は良く出ています。

駅名は違いますが、こちらは京王帝都電鉄時代の昭和58年12月に京王八王子駅で購入した80円の硬券入場券です。桃色京王帝都自社地紋の横赤一条の大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。京王の硬券入場券は一時殆どの駅で発売が中止されたと記憶しておりますが、80円券の頃に国鉄の入場券ブームにあやかってでしょうか、各駅にこの様式の券が設備されていました。京王八王子駅に行ったときに窓口で硬券の類で発売できるものがあるかどうかを尋ねたところ、乗車券は非常用で出せないが入場券ならあるということで購入したものです。

話は今回の記念券に戻りますが、記念券の裏面画像です。

券番のほか、京王線新宿(新宿追分)~調布間開通100周年記念の文言と平成27年7月31日までの1回限り有効である旨が記載されています。発行箇所名である「新宿駅発行」の上には「〇00」という循環番号がありますが、私が今回の券で一番興味を持ったのはこの循環番号です。

では次回、もう1枚の入場券を御紹介いたしましょう。

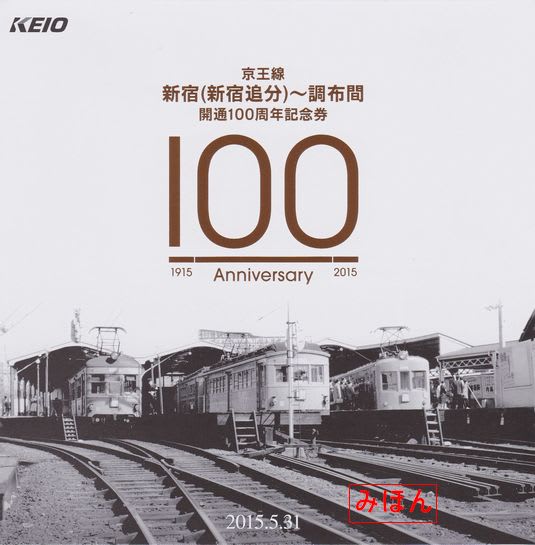

京王電鉄 新宿(新宿追分)~調布間開通100周年記念券

本年5月31日に京王電鉄は新宿追分駅(現在の新宿京王ビル付近・廃駅)~調布駅間開通100周年を記念し、記念入場券および乗車券のセットである「記念券」が発売されました。

こちらが記念券の台紙の表表紙です。恐らく昭和30年代初頭の新宿駅の写真と思われ、左から2500形(?)・2400形・2600形という車両が並んでいます。

台紙を開くとこんな感じになります。

刺してある硬券のうちの1枚は券番が見えるようになっており、購入した券は2500番でした。

裏側です。

裏側の真ん中のページに入場券と乗車券が刺されており、大きな券は復刻レプリカ券で使用できません。

では次回、各券についてひとつづつ御紹介いたしましょう。

東京都交通局 日比谷から30円区間ゆき券売機券

昭和47年8月に東京都交通局(都営地下鉄)日比谷駅の券売機で発券された、30円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色無地紋のA型金額式券で、スミインク式のものです。図示いたしませんが、裏面も桃色無地紋となっており、地紋の類は一切ありません。

当時の都営地下鉄ではまだ硬券乗車券が幅を利かせており、券売機が設備されていても窓口で硬券を併売しているのが一般的で、あまりコレクションとしては残されていないように感じられます。

券売機券の様式は同局の硬券乗車券の様式とはかなり異なったもので、字体は違いますが、当時の国鉄で採用されていましたスミインク式券売機券の様式と雰囲気的には似ているように思います。

| « 前ページ |