趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

東京都交通局 無軌条電車片道乗車券

発行された日の特定ができませんが、昭和40年代初頭に発行された、東京都交通局無軌条電車の片道乗車券です。

無軌条電車は文字通り軌条(レール)のない電車のことで、一般的にはトロリーバスと呼ばれています。

東京都交通局にはかつて無軌条電車の路線が4系統ありました。

御紹介の券は無軌条電車末期のころの乗車券で、乗車すると車掌さんが回って来て運賃の20円と引き換えに乗車券を手渡されました。

このやり方は都電と同じスタイルでした。同時期の都電にも同じような乗車券がありましたが、レールのある都電の運賃が15円なのに、レールのない無軌条電車の運賃が20円と、何だか不思議な感じです。

都電の乗車券については、拙ブログ2014年6月2日エントリーの「東京都交通局 電車片道乗車券」で御紹介していますのでよろしければご覧下さい。

無軌条電車が運転される上空には架線が張りめぐらされ、ときどき火花が飛んだり、ポールの先についている滑車が架線から外れてしまうことがありました。そういうときには車掌さんが降りてきて、架線から外れたポールを戻す作業をしていました。

また、路線によっては東武線の踏切を渡るところがあり、そのようなところでは一旦ポールを下ろして格納し、搭載されているディーゼルエンジンをかけて踏切をノロノロ渡り、渡り終えたら再度ポールを架線に戻すという作業もありました。

そのような力仕事が多かったからか、都電同様に車掌さんは男性だったような気がします。

東京都交通局 国立競技場駅発行 180円区間ゆき片道乗車券

コロナ渦の中、開催の賛否がいろいろと問われた東京2020オリンピックですが、始まってみれば大勢の人が競技場の上を飛行するブルーインパルスを一目見ようと大勢集まり、今までの開催中止議論は何だったのかという感じです。

管理人は生活の場を競技場近辺に持っていることから、開会式当日の午前中、近所の散歩がてら、駅まで行ってみました。

2021(令和3)年7月23日のオリンピック開会式当日、メインスタジアムとなる国立競技場に一番近い鉄道駅である、東京都交通局大江戸線の国立競技場駅で発行された180円区間ゆき片道乗車券です。

黄色東京都交通局高速鉄道用自局地紋のA型券売機券になります。

東京都交通局(都営地下鉄)の乗車券は、従来の様式に「Toei Transport」「Toei Subway」などの英語表記や、「E-25」という駅ナンバリング、発駅名のローマ字などが犇めき合っており、特に左半分に混雑した印象があります。

その代わり、「発売当日限り有効」「下車前途無効」といったきっぷの効力に関連する文言については英語表記されておらず、インバウンド向けの様式としては片手落ちな感じも否めません。

川崎市交通局 電車乗車券

見本券ですが、川崎市交通局の電車乗車券です。

白色の無地紋の券紙で、緑色印刷の千切り軟券になっています。

川崎市交通局の「電車」というとあまりピンと来ないとは思いますが、かつて川崎には市営の電車(川崎市電)が運転されており、この券はそのころのものになります。廃止時の資料を見ますと運賃は全線均一で20円ということですので、この券は末期のものと思われます。

川崎市のHPにある川崎市電の写真です。この車両が唯一現存している市電の車両とのことで、今も市内の公園に保存されています。

川崎市では、戦争中に労働者を臨海地帯の軍需工場などに運ぶ交通手段をつくる計画が作られ、そこで市電(市営軌道)の建設が始まったということですので、比較的歴史の浅く、営業期間も短かったため、あまり知られていなかったりします。

その頃の東急(現・京急)大師線は川崎大師駅までしか開通しておらず、南側は南武鉄道(現・JR南武線)の尻手から浜川崎駅まで、鶴見臨港鉄道が国有化された鶴見線も浜川崎駅までで、北側の川崎大師との間には交通手段がなかったようです。当時の川崎鶴見臨港バスには代燃車しかなく、あまり実用的ではなかったようです。

そこで1943(昭和18)年12月に川崎市議会で「電気軌道設置条例」が可決され、川崎駅前から八丁畷駅の手前を経由し、産業道路から池上新田、塩浜を通って川崎大師駅を結び、東急大師線と市電が相互乗り入れするという「市営環状線計画」という計画が出来上がります。

一方、東急は大師線の川崎大師駅から塩浜を通って池上新田付近まで線路を延長する構想があったようで、当時の運輸通信大臣で東急の創業者である五島慶太は、川崎市は南側を廻って桜本3丁目まで、東急は反対側を廻って桜本までというように折り合いを付け、1944(昭和19)年5月30日に各々の工事許可が出たようですが、東急はおそらく内密にその前から工事をしていたのでしょう、なぜか翌日の6月1日には川崎大師駅から産業道路まで区間を開通させ、そして10月に入江崎まで、1945(昭和20)年1月には桜本まで開通させています。

市電のほうは1944(昭和19)年4月に起工式を行い、同年10 月に東渡田5丁目(現在の鋼管通り3丁目バス停付近)まで竣工し、翌日から運転を始めたということです。

川崎市電は東京市電よりボギー車を5輌、新潟交通から四輪単車を2輌購入し、計7輌の車両で運転を開始します。最終的には環状路線の計画があったため、線路の幅は東急大師線に合わせて1,435㎜とし、電圧も当時の東急大師線に合わせた600Vでした。また、京急川崎の大師線ホームに0㎞ポストを置いたそうです。

翌年4月には浜町3丁目まで開通しますが、開通してから4日後には米軍の空襲を受け、車両が1輌しか残らない状態に陥ります。そして5月には箱根登山鉄道小田原市内線から車両を3輌購入して運転を再開していますが、8月には再び空襲を受けて運休になってしまっています。

戦後、鉄道省の貨物列車が浜川崎駅から大師線に乗り入れ、市営埠頭へ運転されるようになります。この時は浜川崎駅から日本鋼管の構内を通って大師線に乗り入れていたと言われておりますが、貨物列車の構内経由が工場の操業に支障を来たすという理由から、貨物列車は日本鋼管の構内を通らないようになり、浜川崎駅から市電の日本鋼管前と浜町3丁目の中間あたりまでの区間に新たに貨物線を敷設し、市電の上り線の一部を市電の1,435㎜と貨物列車の1,067㎜の3線式にして夜間のみ貨物列車が運行するようになります。

1951(昭和26)年3月、線路はまだ京急のものでしたが、市電は京急の線路を使用して塩浜駅まで運転区間を延長します。そして翌年の1月、川崎市は正式に桜本~塩浜間の路線を買収し、市電は塩浜まで全通します。

その後、貨物列車の運行が夜間だけでなく昼間も運行することになり、市電は上下線とも3線式にして貨物列車の昼間運行を開始しています。

しかし、1964(昭和39)年3月、国鉄の塩浜操車場の建設が始まると、京急は操車場を抜けるようになってしまったため、小島新田駅を今の位置に移して塩浜駅と小島新田駅の間を運転休止にしてしまいます。(廃止は1970年)

市電も貨物線と交差してしまうため、池上新田~塩浜の区間を運転休止し、1967(昭和42)年8月にそのまま廃止されてしまいます。そして、1969(昭和44)年4月1日に全線廃止となり、市電は24年半という短い営業を終えてしまっています。

横浜市交通局 横浜から210円区間ゆき片道乗車券

平成31年1月に横浜市交通局(横浜市営地下鉄)横浜駅で発行された、横浜から210円区間ゆき片道乗車券です。

桃色横浜市交通局地紋のA型金額式感熱式券売機券です。

この日、久しぶりに横浜市営地下鉄に乗車したのですが、車内で乗車したきっぷを眺めていると、今まで自分が知っていた市営地下鉄のきっぷと何かが違う気がしたのですが、思いつきません。そこで、家に帰って自分のコレクションと比べるため、下車した横浜駅で小児用の最短区間用を1枚購入して帰りました。

こちらがコレクションしていた券です。平成22年6月に同じ横浜駅の「1-A号機」の券売機で発券されたものです。約8年半の時の経過があるために最短区間の初乗り運賃が異なっていますが、様式的には同じです。

2枚を並べてやっと気づきました。券紙の地紋が違ったのです。

平成22年のころは横浜市交通局のキャラクターである「はまりん」の地紋になっていますが、現在のものはどこかで見たような地紋です。

経年でインクが薄くなってしまっていますが、昭和57年12月に横浜駅発行された160円区間ゆきの片道乗車券です。緑色横浜市交通局地紋のA型金額式キレート印字券です。

現行の券紙は、色が異なりますが、かつての地紋に戻っていたのです。

地紋を拡大してみました。

現行の方が線がやや太いように見えますが、紋様の大きさはほぼ同じように見えます。

いつから券紙が変更されたのか不明ですが、様式が同じで地紋だけが異なっていると、久しぶりに見る券は意外と違いに気づきにくいということが分かりました。

東京都交通局 代々木から180円区間ゆき片道乗車券 ~その2

前回エントリーで東京都交通局代々木駅で発行された同駅から180円区間ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたが、今回は同局で最近増えつつある新型券売機で発行された最新様式の券を御紹介いたしましょう。

最近見かける最新の券売機です。画面が大きいため少々幅が広く、遠くから見るとずんぐりむっくりした感じです。何となく2020年の東京オリンピックを意識しているのでしょうか、市松模様のようなデザインとなっています。

画面は日本語の他に英語や中国語などの外国語にも対応し、従来の購入希望ボタンを押して乗車券を購入する方法の他、画面に路線図を表示して目的地をタッチして購入することも可能です。

新型機で発行された、代々木から180円区間ゆきの片道乗車券です。黄色東京都交通局高速鉄道用地紋の券紙は従来機と変わりませんが、発行日付が西暦表示になり、駅名や「東京都交通局」「都営地下鉄線」の部分に英語およびローマ字が併記されている点や、駅コードである「E-26」も表記されており、かなり混雑した券面になっています。

前回エントリーの従来様式と比べますと、かなり余白が無い感じです。

東京都交通局 代々木から180円区間ゆき片道乗車券 ~その1

平成30年10月に東京都交通局(都営地下鉄)大江戸線代々木駅で発行された、180円区間ゆきの片道乗車券です。

黄色東京都交通局高速鉄道用地紋のA型金額式券売機券です。

フォーマットとしては東京メトロ(東京地下鉄)でも使用されている汎用的なもので、首都圏地域では馴染み深い様式です。

東京都交通局では乗車券類の日付を和暦から西暦に切替えているようで、この様式は同局では旧様式となり、券売機機器の代替により、だんだんと姿を消してきているようです。

東京都交通局 築地市場から170円区間ゆき片道乗車券

平成30年10月6日、魚河岸の名で親しまれていた東京都中央卸売市場築地市場(築地市場/つきぢしじょう)が、豊洲の新市場への移転のため、幕を閉じました。巨大都市東京の食生活を支えて開場以来83年の歳月を経た日本を代表する市場ではありましたが、施設の老朽化や2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて建設されている都道環状2号線を通すための苦渋の決断の末の移転であったのではないかと思います。

築地市場の下には東京都交通局(都営地下鉄)大江戸線が通っており、隣接して築地市場駅が開設されています。築地市場の移転に伴って同じく東京都交通局が運営する都営バスは築地中央市場前停留所が廃止され、築地市場正門前停留所は国立がん研究センター前に改称されますが、地下鉄駅については当面の間、駅名改称の予定はないとされています。恐らく、駅名を改称するために駅名票等の看板類は勿論のこと、IC乗車券のデータ等を更新するためには莫大な費用が掛かるため、敢えて今のタイミングで改称することは避けているのだと思われます。

大江戸線が開業した昭和12年12月12日に築地市場駅で発行された170円区間ゆきの片道乗車券です。

黄色東京都交通局高速鉄道用地紋のB型金額式大人専用券となっています。当時都営地下鉄では主要駅には最短区間用の硬券乗車券の設備がありましたが、大江戸線の新規開業駅については開業記念の時に発売されたものの、後に設備されていなかったような気がします。

裏面です。

都営地下鉄の硬券乗車券は裏面にも発駅名と金額が記載され、発行駅名が裏面に記載されていました。

市場が閉場となった10月6日のお昼過ぎ、築地市場駅は特別混雑していませんでしたので、駅長事務室で閉場記念に同駅から勝どき駅までの区間で特別補充券の発行の可否をお聞きしましたところ、快く発行して頂けました。

隣駅は勝どき駅か汐留駅となりますが、ここでは勝どき駅を選択しました。

ちなみに、汐留駅は平成12年の開業当初は駅そのものは完成していましたが、周辺が再開発中で駅へのアクセス道路が未開通のため駅の開業は見送られて汐留信号所ととして開業し、周辺の開発が一段落した平成14年11月に駅に格上げされています。

大阪市交通局 地下鉄2区間用回数乗車券

本年(平成30年)4月、大阪市交通局が運営していた市営地下鉄が開業85年目に民営化され、大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)という株式会社組織になりました。

管理人は関東圏育ちのために大阪市営地下鉄は日常の足にはなりませんでしたが、親戚が大阪市内に住んでいるため、年に1~2回程度は利用していました。

今回御紹介致します券は、大阪市営地下鉄時代の2区間用回数券です。

若草色の大阪市営地下鉄自局地紋で、乗車する際の発駅印を捺印するところが丸く抉られ、ここに発駅印が捺印された時点で乗車時の入鋏になります。

発駅印と乗車区間を示す「2区間ゆき」の間の矢印の上下に、上には大阪市営地下鉄のマーク「〇にコ」と下にはニュートラムのマーク「N」が入っています。

点線で1枚づつ切り離せるようになっていますが、一番上の表紙部分に有効期限が記載されるために「乗車前切り離し無効」となっています。

まだ学生時代であった昭和60年9月に乗車した際、自身が使用した乗車券を持ち帰りたい旨を梅田駅の改札口で申し上げたところ、対応された改札氏が「こんな珍しくもないもので良いのなら」とそのまま改札を通していただけました。

そしてそのとき、「回数券が1枚あるけど、一緒に持っていきますか?」と言われ、有り難く頂戴したのがこの1枚です。

当時は「金券屋」なんてものが一般的ではありませんでしたから、「よそ者」が回数券を入手するには一冊まるまる購入しなければなりませんで、このようなものを戴けるのは大変有難いことであったわけです。裏面は白色で何も印刷されていませんが、梅田駅の無効印が捺されています。

地紋部分を拡大してみました。地下鉄のマークを囲むように上段に「おおさかしこうつうきょく」が、、下段に「こうそくちかてつ」の文字がデザインされているもので、このような体裁の地紋は各地で見られますが、文字がマーク2つ分に跨ったようなデザインのものは意外と少ないかと思います。

地下鉄のマークは昭和初期に制定されたもののようで、〇はトンネルで、コは電車をあらわして地下鉄を表現しているものだと聞いたことがあります。「赤字が多くてコマル」とよく揶揄されていたとも聞きますが、いかにも大阪らしいユーモアあるエピソードです。

玉野市営電気鉄道 玉駅から三区25円区間ゆき片道乗車券

昭和46年11月に玉野市営電気鉄道の玉駅で発行された、三区25円区間ゆきの片道乗車券です。

緑色RTCてつどうじょうしゃけん地紋の千切り券で岡山県のシンコー印刷で調製されたものと思われます。「通用当日限り」の文言が縦書き、「途中下車無効」の文言が横書き、発駅名が金額の後に記載された独特な様式です。

玉野市営電気鉄道は通称「玉野市電」と呼ばれ、宇野駅から玉遊園地前駅を結んでいた玉野市が運営していた鉄道路線でした。

「市電」と呼ばれていても軌道法による路面電車ではなく、地方鉄道法による郊外型の電化路線でしたが、電力供給設備が老朽化して保守費用が嵩んだことと、運行コストを削減する目的で末期には気動車が導入されて非電化路線になっています。

もともと備南電気鉄道という国鉄宇野駅から分岐していた三井造船の専用線であったために市街地から外れたところを走っていたことで利用客は少なく、玉野市に譲渡されて市営となった後に玉遊園地前までの路線延長を行ってみたものの、玉野市の中心が玉から宇野に移ったこともあって乗客が増えることはなく、昭和47年4月に廃止されてしまっています。

昭和40年に開業時から使用されていた電車であるモハ100型電車が高松琴平電鉄に売却され、750形電車として最近まで走っていましたが、琴電で廃車された後、玉野市内に保存されています。

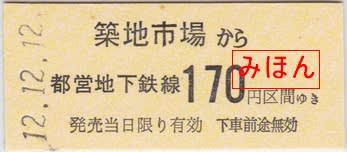

東京都交通局 築地市場から170円区間ゆき片道乗車券

平成12年12月12日に東京都交通局(都営地下鉄)築地市場(つきじしじょう)駅で発行された、170円区間ゆき片道乗車券です。

黄色東京都交通局高速鉄道用地紋のB型金額式大人専用券です。この券は当時各駅に非常用として設備されたものではなく、開通記念として各駅の170円券が集められた記念乗車券に収められていたものの中の1枚です。

東京都では築地市場の豊洲新市場への移転延期問題で揺れてますが、豊洲に移転してしまったら、築地市場に隣接している都営大江戸線の築地市場駅の駅名が改称されてしまうのか、などどいうことを考えてしまいます。

築地市場に国鉄の貨物線が続いていた頃を御存じない方はピンと来ないかも知れませんが、我々以上くらいの年代になりますと、朝日新聞社前に踏切警報機が保存されていることや、航空写真で見る築地市場の屋根が90度のカーブを描くようになっていることなど、日本の鮮魚輸送が鉄道貨物に支えられていた証であり、鉄道貨物全盛期の遺構がまたひとつなくなってしまうことになるかもしれません。

| « 前ページ |