趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

問寒別駅発行 音威子府から札幌ゆき座席指定券

今月、小坂精練や伊予鉄道、富山地方鉄道などの国鉄時代の「横型特殊補充券」に似た様式の券を御紹介致してまいりましたが、肝心の国鉄時代の特殊補充券を御存知ない若いコレクター氏もいらっしゃると思いますので、今回はこちらを御紹介致しましょう。

昭和40年12月に宗谷本線問寒別駅で発行された特殊補充券です。音威子府から札幌までの急行天北号の座席指定券として発行されています。

若草色こくてつ地紋の軟券で、カーボンを挟んで記入する様式となっています。

裏面です。

富山地方鉄道の旧様式券にあるものと同様ですが、この頃は「(ご案内)」ではなく「(注意)」とかなりお役所的な表現になっています。

この様式は昭和35年6月に、昭和33年9月に制定された出札用の特殊補充券の記事欄付近の配置を変更して制定された様式で、その後昭和40年9月の様式再改定を経て昭和44年5月に廃止されています。

この券は昭和40年9月の改定以後の発券ですので、新券切り替え後に残券が使用されたことになります。

ちなみに、昭和44年5月に横型の特殊補充券の様式が廃止されると同時に「特殊補充券」の名称も廃止され、「一般用特別補充券(出札用)および(改札用)」に変更されています。

関西急行フェリー 丸亀航路乗船券

昭和62年3月に関西急行フェリー(現・小豆島フェリー)丸亀代理店で発行された丸亀航路下津井港ゆきの乗船券です。

水色関西急行フェリー自社地紋の半硬券になります。

地紋を拡大してみますと、錨を中心として「関西急行フェリー」という文字が書かれた地紋であることが分かります。

裏面です。

この券は本来は途中で身投げすることなく「無事に上陸しましたよ」という意味で上陸の際に係員に引き渡すこととなっていますが、記念に戴きたい旨を申し上げましたところ、いとも簡単に「どうぞ」と戴くことができました。

同社丸亀航路は昭和50年3月に運航を開始し、金比羅宮に近い地方港のある丸亀港と本州側の下津井港を結び、下津井港では平成3年1月を以って全線廃止となってしまった下津井電鉄と接続することによって宇野線茶屋町を連絡する、本州からの金比羅参りルートとして利用されました。

もともとこの航路は江戸時代のころから金比羅参りの航路という由緒ある航路であったようですが、国鉄が宇高航路に鉄道連絡船を就航させたため、本州四国連絡のメインルートから外れてしまい、平成11年8月には廃止されてしまっています。

管理人はまだ本四備讃線が開通していなかった頃、四国の鉄道を楽しんだ後に下津井電鉄に乗車して東京へ帰ろうと考えてこの航路を利用しました。丸亀港は鉄筋3階建てのフェリーターミナルのある典型的な地方港といった感じでしたが、下津井港は丸亀航路と下津井電鉄の連絡がメインといった感じの小さな港で、プレハブしかない寂しい「船着き場」でした。

かつては備前岡山の南の玄関口として北前船が寄港したり、金比羅参りの渡し船への港であったりと賑わっていたようで、今では鰊蔵を改造した「むかし下津井回船問屋」で、北海道からの鰊や昆布を積んだ北前船が積来していた時代を偲ぶことができます。

一畑電車 大津町駅発行普通入場券

平成29年8月に一畑電車大津町駅で発行された普通入場券です。

水色自社地紋の赤横一条の入ったA型大人専用券となります。

同社では有人駅各駅に硬券入場券の設備がありますが、有人駅は同駅の他に電鉄出雲市・川跡・雲州平田・松江しんじ湖温泉・出雲大社前の5駅のみとなっており、各駅共に硬券乗車券の設備はありません。

そのなかでも大津町駅は近くにある高等学校対応なのでしょうか、平日の6時47分から8時23分までしか駅係員が居ないため、同社の硬券入場券としては一番蒐集のハードルが高い駅となっています。

裏面です。

券番が片側にあるのみで何も他には印刷されていません。

ちなみにこの券は01205番となっていますが、他の駅の券は平成29年時点で一番発売実績が少ないと思われる川跡駅でさえ02600番台、雲州平田駅が03000番台、電鉄出雲市・松江しんじ湖温泉駅が07000番台となっており、接続駅でも観光地を控えている駅でもない大津町駅の発売実績は極端に少ないことが分かります。

富山地方鉄道宇奈月温泉駅発行 特殊補充券 ~その2

拙ブログ2018年8月5日エントリーの「富山地方鉄道宇奈月温泉駅発行 特殊補充券」にて虎の子南海様から同社以前の様式についてのコメントがございましたので、手元にございます当該券を御紹介いたしましょう。

かなり古いですが、昭和48年7月に宇奈月温泉駅で発行された電鉄富山駅までの特急券として発券された特殊補充券で、大人14枚分を一括発券するために発行されたものです。若草色富山地方鉄道自社地紋の軟券となっています。

再掲いたしますが、現行様式の同社の特殊補充券です。下半分はあまり変化無いようですが、上半分は「乗車券の種類」欄に変更があるため、趣が異なっています。

こちらも再掲ですが、小坂鉄道の特殊補充券です。旧様式券はこちらの券とかなり似た様式であることが分かります。

裏面です。

虎の子南海様が仰せのように、1等(航路を除く。)や、東京電車環状線、通行税といった文言が見受けられ、「キロ程が片道20キロメートル以内」とあることから、昭和33年10月から昭和41年3月の頃の規程に相当しますが、国鉄において記事欄右側の通用日や発行日・発行箇所名を記入する欄が縦3段の様式に改定されたのが昭和35年6月でありますので、その頃に設備されたか、その頃の内容のままその後に設備されてしまったかという感じであろうかと思われます。

仙台駅発行 宮城野原から東京都区内ゆき改札補充券

昭和50年7月に㉝仙台駅で発行された、宮城野原駅から東京都区内ゆきの改札補充券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、仙台印刷場で調製されたものです。

一見すると他駅発東京都区内ゆきの乗車券のように見えますが、この券は改札補充券になります。

裏面です。

上から、「仙台市内 途中下車禁止」「東京都区内 下車前途無効」とあり、その下には「(買替)」と表記され、既収運賃30円と差額運賃1760円という記述があります。そしてその下には「宮城野原ー仙台間使用ずみ」という記載があります。

この券はまだ仙石線が地上駅であったころの仙台駅において、東京都区内まで行く旅客が「とりあえず」仙台駅までの乗車券を購入して仙台まで乗車して買替を申し出た際に発売していたもので、宮城野原駅から東京都区内までの当時の運賃1790円のうち、宮城野原駅から仙台駅まですでに乗車した30円の原券額を差し引いた1760円分の改札補充券で、そこそこ需要があったために硬券式で設備されていたものです。

当時の仙台駅は東北線仙台駅とは分離独立していたため、東北線に乗換えるためには一旦改札口を出る必要があり、ここで仙台までの乗車券しか所持していない旅客は精算をする必要があったわけです。

同じような例として拙ブログ2018年2月にエントリーさせていただきました、「〇T 鶴見駅発行 大川から140円区間ゆき片道乗車券」で御紹介させていただきました鶴見線用特殊金額式券と同じような性格のものと考えられますが、鶴見駅の場合は構内の中間改札という構造であるのに対し、仙台駅は一旦外に出なければならないという構造になっている点が異なります。

仙台印刷場での正式な呼称の文献が見つかりませんでしたので、ここでは改札補充券であろうということで御紹介させていただいています。

当時の仙石線仙台駅が東北線の仙台駅と離れていたことは、仙石線がかつて宮城電気鉄道という私鉄であったことに由来します。

宮城電気鉄道開業当時の仙台駅は現在の仙石線仙台地下駅付近にあった仙台東口駅という仮駅として開業したようですが、同社は仙台の県庁街へ到達させるべく、東北本線の線路を潜る形で、日本初の地下鉄とも言われている単線の地下区間をのちに開業させます。

その後戦時中に同線は国有化されて仙石線となりますが、国鉄は単線で使い勝手の良くなかった仙台地下駅を輸送力増強のために地上に移設しましたが、東北本線の仙台駅に隣接させることなく、かつての仙台東口駅付近に地上駅時代の仙台駅を開業させています。

しかし、歴史は繰り返すと言いますが、民営化後の仙石線地下化によって仙石線仙台駅は再び地下化され、東北本線を潜る形であおば通駅まで路線が延長されています。

JR東日本 新宿駅発行 金町ゆき通過連絡乗車券 ~その2

前回エントリーでJR東日本新宿駅南口の券売機で購入した金町ゆきの通過連絡乗車券を御紹介いたしましたが、ふと気になってしまい、ちょうど通りがかった際に同じ券を購入してみました。

平成30(2018)年8月に購入した金町ゆきの通過連絡乗車券です。

JRE地紋のA型券売機券であることは変わりませんが、様式が一般式から矢印式に変更されています。

(旧様式券)

(旧様式券)

前回エントリーで御紹介いたしました券を再掲いたします。区間は変わらないものの、ここまで様式がガラッと変わったのは驚きです。

いつのタイミングで、さらにはどのような理由でここまで様式が変更されたのかは不明ですが、着駅が北千住駅の両端にあるわけではないのに両矢印式の「亜種」のような矢印式となっており、どちらかと言えば旧様式の一般式券のほうが理にかなっているような気がいたします。

JR東日本 新宿駅発行 金町ゆき通過連絡乗車券 ~その1

平成16年3月にJR東日本新宿駅南口にあります券売機で購入した、新宿から金町ゆきの通過連絡乗車券です。

橙色JRE地紋の感熱式券売機A型券で、一般式となっています。

乗車経路は新宿~(山手・東北線もしくは任意の経路)~西日暮里~(東京メトロ千代田線)~北千住~(常磐線もしくは任意の経路)~金町となっています。券面には記載がありませんが、西日暮里までおよび北千住以遠の区間については東京近郊区間内ですので経路の指定はないと思いますが、一般的には西日暮里までは池袋経由の山手・東北線もしくは秋葉原経由の中央東・総武・東北線を、北千住以遠は常磐線を利用するのが一般的かと思います。

この券は券売機券ではありますが、様式的にはかつて硬券で使用されていた地下鉄経由の通過連絡乗車券の様式を踏襲しています。

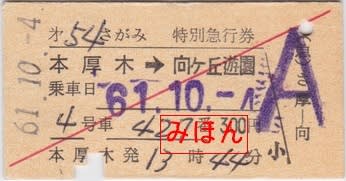

小田急電鉄 伊勢原駅発行 さがみ号特急券

昭和61年10月に小田急電鉄小田原線伊勢原駅で発行された、本厚木から向ヶ丘遊園ゆきのさがみ号用特急券です。

黄褐色PJRてつどう地紋のA型大人・小児用券で、井口印刷で調製されたものと思われます。

小田急の特急券では、国鉄のように「さがみ〇〇号」という表現を使用せずに「(第)〇〇さがみ」という独特な表現を使用しており、この券もその例に倣います。

(第)54さがみ号は、通常3100系NSE車で運転される列車でしたが、この券が発券された日の同列車はNSE車ではなく3000系SSE車で運転されており、1編成5連のSSE車が2編成が連結された重連運転となっていました。2編成を連結した場合、1号車から5号車が2両ずつになってしまい、また座席も同じ番号の座席が2つずつになってしまうという事象がおきてしまうため、編成の新宿寄りを「A号車」箱根湯本寄りを「B号車」と呼んで区別していました。

そのため、小児断片側に大きな「A」というスタンプが捺されており、この券の場合の指定席番号は「A号車の4号車427番」となります。

裏面です。

どうやら0001番券であったようです。

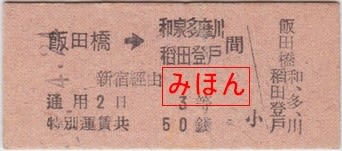

運輸省 飯田橋駅発行 和泉多摩川・稲田登戸間ゆき連絡乗車券

本日8月15日は第二次世界大戦の終戦記念日です。

昭和20(1945)年の終戦から73年目になります。原爆が広島に投下されたのは昭和20年8月6日、長崎に投下されたのは昭和20年8月9日です。

73年前の今日である昭和20年8月15日の正午、昭和天皇が自ら(大東亜戦争終結ノ詔書)という詔書を朗読したものをレコードに録音した「玉音放送」が放送されることで、日本がポツダム宣言を受け入れたことを国民に対して明らかにし、日本は敗戦を決意したわけです。

日本という国には何気ない平和が続いていますが、戦争を知らない私達世代は73年前の今日迎えた「終戦」を機に日本の進む方向が変わったという事実を最低限理解しておかなければならないと思っています。

そんなことで、本日は玉音放送が放送された時刻である正午に、コレクションの中から戦争に因んだものを御紹介したいと思います。

日付の年号が見づらいですが、昭和19年4月に運輸省(←日本国有鉄道←JR旅客鉄道会社)時代の中央本線飯田橋駅で発行された、新宿接続東京急行電鉄(現・小田急電鉄) 和泉多摩川・稲田登戸(現・向ヶ丘遊園)駅間ゆきの連絡乗車券です。

桃色GJRてつだうしゃう地紋のB型矢印式大人・小児用券で、後の東京印刷場で調製されたものと思われます。

着駅である稲田登戸は「稻田登戸」と表記され、経由の「經」などに旧字体が使用されています。

一番下段にこの券の終戦直前であることを物語っている文言である「特別運賃共」という文言があります。

特別運賃は通行税の一種で、日本の歴史の中では「通行税」というものは大抵戦争がらみとなることが多いようです。

例えば明治38年の日露戦争の時代に非常特別税という通行税から始まり、大正15年に税制改正で通行税は一旦廃止されるものの、昭和13年には支那事変特別税法の税目の一つとして復活します。そして昭和15年には再び戦局悪化による通行税制定により実際に鉄道の普通運賃に至るまで通行税が課税され、平成元年の消費税の導入に伴って、最後まで残っていたグリーン料金に含まれる通行税1割が廃止されるまで存続していました。

さらに戦局が悪化すると通行税だけでは賄いきれなくなり、昭和19年から通行税が含まれた運賃の他に「戦時特別運賃」が加算されるようになり、この頃の乗車券には「特別運賃共」の文言が入ります。

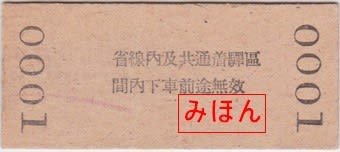

裏面です。

省線内及共通着驛(駅)區(区)間内下車前途無效(効)」と記載されており、通用日は2日間であれ、省線(←国鉄線←JR線)内および共着駅区間である和泉多摩川・稲田登戸間では下車前途無効である旨が記載されています。

券番は0001となっておりますが、この券は昭和19年4月1日からの戦時特別運賃の加算によって「特別運賃共」の文言が追加された新券であったようで、制定から24日経過した4月24日に発売されたことになります。

JR東海 鳥羽駅発行 〇特 普通入場券

平成7年8月にJR東海参宮線鳥羽駅で発行された普通入場券です。

紙焼けしてしまっておりますが、白色無地紋のB型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製された、入場時間2時間制対応の硬券末期の様式となります。

同駅はJR東海と近鉄(近畿日本鉄道)が乗り入れており、JR東海側は伊勢市駅管理の業務委託駅であるのに対し、近鉄側は駅長配置駅となっており、両社それぞれ改札口がありますが、構内は中間改札等の区切りが無く、自由に行き来が可能です。そのため、同駅の入場料金はJRの140円よりも安い近鉄の入場料金と同額の120円に抑えられています。

そのため、小児断片には「〇特入」と符号が付けられており、通常駅のものと区別された様式となっています。

| « 前ページ |