趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

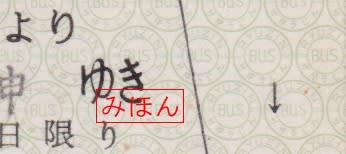

龍神自動車 龍神温泉より 季楽里龍神ゆき片道乗車券

辰年新年2発目の記事は、2009(平成21)年12月に、和歌山県の紀伊田辺付近で営業しております、龍神自動車の本社事務所で発行された、季楽里龍神(きらりりゅうじん)停留所ゆきの片道乗車券です。

鼠色龍神自動車自社地紋のB型一般式大人・小児用券で、発着停留所記入式券で、日本交通印刷で調製されたものです。

市内線等需要のあるものについては発着停留所名が印刷されたものもあるようですが、同社の乗車券は御紹介のような記入式の乗車券が多いようです。ただし、区間が印刷されていても運賃欄は記入式になっており、赤いスタンプで運賃が捺印するようになっています。

また、発停留所の記載方法が、同社では「◯◯から」ではなく「◯◯より」となっている点が大変特徴的です。

地紋を拡大してみました。BUSと書かれた周りの円に「りゅうじんRYUZIN」の文字でデザインされています。

裏面です。券番しか印刷されておらず、やはり赤いスタンプで料金機対応の金額表記が捺印されています。

相模鉄道自動車部 バス用硬券式整理券

頂き物のため使用されていた年代は不詳ですが、相模鉄道自動車部(現・相鉄バス)で使用されていた、硬券式の整理券です。

緑色無地紋のA型券で、乗車口に硬券ホルダーがあり、そこから取り出して乗客に交付していたようです。

使用された年代は不詳ですが、同社では1963(昭和38)年に相模大塚駅~厚木飛行場正門間の路線で初めてワンマンカーの運行を開始しておりますので、御紹介の券はその頃以降のものと推定されます。

裏面です。降車の際に運賃または乗車券と共に整理券を運賃箱へ入れる旨、定期券を所持している場合は整理券を運賃箱に入れて定期券を運転士に提示する旨、整理券を紛失した際には始発停留所からの運賃を請求する旨が記載されています。

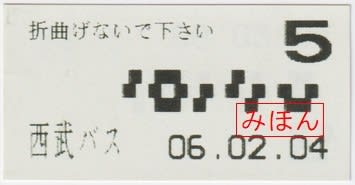

西武バス 整理券 ~その2

前回エントリーで西武バスの整理券を御紹介いたしましたが、同社の現行の整理券は御紹介したものとは様式が変更されています。

1994(平成6)年2月に車内で発行された整理券で、感熱式の現行様式になります。

券の大きさは変更ありませんが、いままで大きく表示されていた停留所番号が小さくなり、QRコードのようなものが印刷されています。

このコードは券を料金機に投入したとき、料金機が運賃を判別するようになっているようで、それまでは乗務員が整理券番号を見て都度料金機の運賃を設定していましたが、その操作が不要になっているようです。

しかし、料金機には釣り銭を自動計算する機能はなぜか無いようで、釣り銭が必要な場合には、料金機に付けられている両替機で両替をしたうえで、ちょうどの運賃を投入する必要があります。

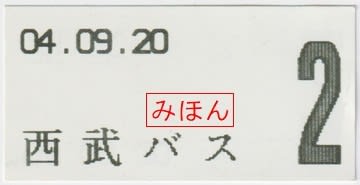

西武バス 整理券 ~その1

1992(平成4)年9月に、西武バスの車内で発券された整理券です。

感熱印刷式券で、鉄道のB型券よりひとまわり小さいサイズになっています。

乗車停留所の番号が大きく印字されており、従来のインクで印刷された整理券の様式をそのまま感熱式にしたような券です。

運賃精算時には料金機に整理券を入れ、運賃表に表示された金額を運賃箱に投入します。

西武バスは埼玉県所沢市に本社のあるバス会社で、西武鉄道を筆頭とする西武ホールディングスの子会社で、西武鉄道の沿線を中心としてエリアで路線バスや、高速バスなどの運行をしています。

ただし、他の大手私鉄事業者がバス事業を分社化したような経緯では無く、同社は当初から鉄道の傘下のバス事業専業事業者として営業しています。

同社では路線バスの運賃支払い方法が3通りあり、東京23区と武蔵野市の一部および[立70][立71]系統の路線については均一運賃を乗車時に支払いする前乗り後ろ降り方式が採用されていますが、東京23区および武蔵野市の一部と多摩・埼玉地区をまたぐ路線については距離制運賃になっており、前扉から乗車して乗車時に乗務員に行先を告げて行先別の運賃を支払い、後ろ扉から降車します。そして、多摩地区および埼玉地区のみを運行する路線については、運賃は降車時に距離制運賃を支払うようになっており、後ろ扉から整理券を取って乗車し、降車時に運賃を支払って前扉から下車します。

西武バスの車両です。「笹カラー」と呼ばれる緑色を基調としたカラーリングの車両が多く存在していますが、最近配備された新型車両は青色を基調とした「S-tory(エストリー)」という愛称の車両になっており、「笹カラー」の車両はだんだんと少なくなっていくものと思われます。

京王帝都電鉄 新宿高速バスセンター発行 新宿からハイランドゆき 片道乗車券

1977(昭和52)年2月に、京王帝都電鉄(現・京王電鉄)新宿高速バスセンターで発行された、中央高速バス新宿~富士五湖線の新宿からハイランドまでの片道乗車券です。

青色けいおうていと自社地紋のA型矢印式大人専用券となっています。

この券が発行された当時は中央高速バスの座席管理システムは稼働していませんでしたので、座席の管理は台帳管理か、それに近いやり方で行われていたものと思われます。

ハイランド(富士急ハイランド最寄停留所)・富士吉田(現・富士山駅最寄停留所)・河口湖が着駅で、どこで下車しても運賃が同額であることから、着駅に◯印をつけて発行されていました。

座席指定欄の号車番号は車両が複数台連なって走る便の場合には2号車や3号車が存在しますが、通常バス1台での運行の場合は1号車になります。

裏面です。券番と発行箇所名の他、注意書きが記載されています。

新宿高速バスセンターは「新宿高速バスターミナル」というのが正式名称のようで、新宿駅西口のヨドバシカメラ本店前に1971(昭和46)年4月に開設され、新宿西口の路線バスターミナルの一部として「50番のりば」を名乗っていました。スペースは大変狭く、晩年は次から次へとバスが発着して輻輳しておりましたが、開設当初はバスの本数は少なく、充分なスペースが確保されていたものと思われます。

しかしながら、晩年はスバルビル前にある26番のりばも使用して乗場の拡張をしながら運用されていましたが、2016(平成28)年4月に甲州街道にバスタ新宿が開業すると定期路線はすべてバスタ新宿発着となり、数本の臨時便の発着のみが行われていましたが、1ヶ月後のゴールデンウイークの臨時便の発着を最後に、バスターミナルの運用は終了しており、現在跡地は建物はそのままにヨドバシカメラになっています。

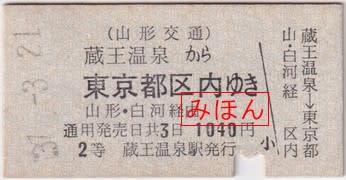

山形交通 蔵王温泉駅発行 東京都区内ゆき片道連絡乗車券

1956(昭和31)年3月に山形交通自動車線(蔵王・上山方面)蔵王温泉駅で発行された、東京都区内ゆきの片道連絡乗車券です。

灰色TTDてつどう地紋のA型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

経由欄には「山形・白河 経由」と記載されており、社線との接続駅であります山形駅で国鉄線に接続し、奥羽本線・東北本線を経由して東京都区内へ至る経路であることがわかります。

蔵王温泉駅は昭和20年代後半に開業した山形交通の自動車駅で、山形駅から営業キロ18.1kmの場所にあります。現在でも山形交通からバス事業が分社化された山交バスの自動車駅として存在しておりますが、蔵王温泉バスターミナルと呼ばれているようです。現在では同社からJR線への連絡運輸はおこなわれておらず、通しの乗車券の発売はありません。

当時のバス路線と現在のバス路線は恐らく全く同じルートを通っていたのではないかと思われますが、現在でも同じルートの路線であれば、山形駅前から「Z90」という系統の路線に相当するものと思われます。

茨城オート 路線バス用整理券

発券された年代は不明ですが、かつて茨城県内で運行されていた、茨城オートの路線バス用整理券です。

白色無地紋・無着色の用紙に印字された、停留所番号1番の整理券になります。

印字が薄いですが、社名部分を拡大してみますと、何となく「茨城オート(株)」という印字が読めます。

どうやら、営業所で試験的に発行されたもののようで、整理券発行機では最大の番号である、停留所番号99番のものもあります。

茨城オートは水戸市に本社を置くタクシー会社ですが、かつては茨城交通のグループ会社としてバス事業も行っていました。

もともとは「帝産オート」という別のバス会社であったようですが、1971(昭和46)年に同社の撤退に伴い、施設ごと茨城交通が譲受けて子会社化した経緯があります。社名の「茨城オート」は子会社化した会社の社名の名残であると言われています。

同社は水戸駅を初めとして、赤塚駅・友部駅・岩間駅からの路線を持っていましたが、2010(平成22)年にバス事業は茨城交通に統合させて撤退し、その数年後には茨城交通のグループからも撤退しているようです。

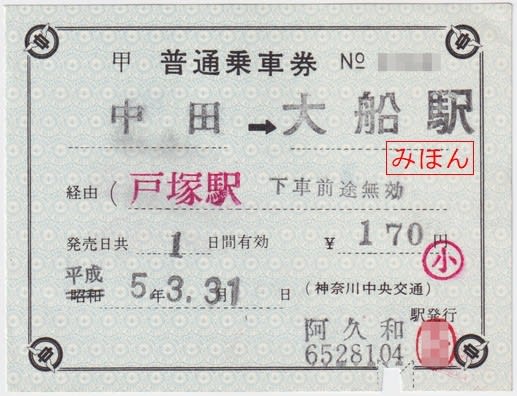

神奈川中央交通 阿久和駅発行 大船駅ゆき連絡片道乗車券

神奈川中央交通ネタが続いておりますが、もう1回ほどお付き合いください。

こちらも以前ご紹介したかと思いますが、同社の国鉄(JR)連絡運輸に絡む乗車券類となりますので、改めてご紹介いたしたいと思います。

1993(平成5)年3月に神奈川中央交通阿久和線の阿久和駅で発行された、厚木線中田(なかだ)駅から戸塚駅接続のJR東日本大船駅までの連絡片道乗車券になります。灰色神奈川中央交通自社地紋の補充片道券(補片)で発売されています。

発行箇所名のあとにある赤い楕円のゴム印は、発行した係員が捺印する回転式の個人名の認印になりますので、モザイクをかけております。

中田駅は戸塚起点から2.5kmにあり、厚木線最短の連絡運輸取扱駅になります。

乗車経路は、中田~(神奈川中央交通厚木線)~戸塚駅~(JR東海道本線)~大船というものになります。経由欄には接続駅である戸塚駅と表記されています。

連絡運輸取り扱い駅すべてに乗車券発売所(案内所)があった訳ではありませんでしたが、乗車券を発売している駅では、連絡運輸取り扱い末期まで、このような券の発売が行われていたようです。しかしこの頃にはすでに同社ではバスカードが、JRについてもイオカードのようなプレイペイド式乗車券が普及しており、プリペイド式乗車券がなくても、ワンマンバスに乗車する際には現金を運賃箱に投入することが一般的になっていましたので、わざわざ連絡乗車券を購入する需要はほぼ無かったようです。

同社の乗車券や回数乗車券などに使用されている自社地紋です。社章を囲むように「KANAGAWA CHUO KOTSU」という帯があります。

発行駅である阿久和駅の駅名印には発行駅である「阿久和」の他、駅管コードの「6528104」が併記されています。

駅管コードの上4ケタの「6528」は神奈川中央交通を示しています。

接続駅である4駅には、それぞれ平塚駅(6528301)・橋本駅(6528701)・戸塚駅(6528101)・淵野辺駅(6528601)と振られており、5ケタ目の数字が、1が戸塚、3が平塚、6が淵野辺、7が橋本となっており、2・4・5の数字が欠番になっています。

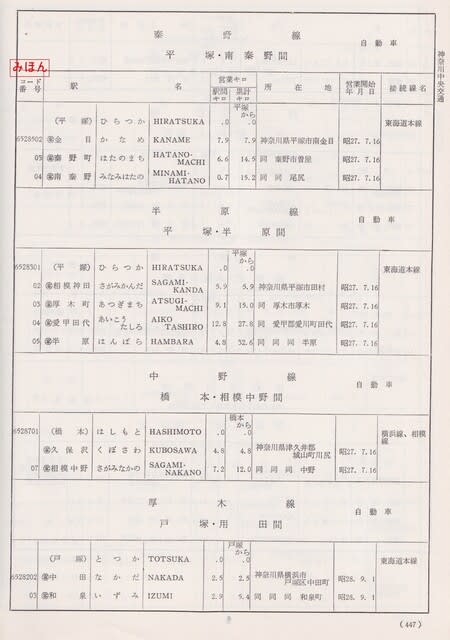

神奈川中央交通 国鉄連絡運輸区間

拙ブログ2021年8月13日エントリーの「神奈川中央交通 伊勢原駅発行 大船ゆき片道乗車券」の中で、

> 同社は国鉄がJRになってからも1993(平成5)年頃まで、

> 東京近郊のバス会社としては最近まで国鉄(JR東日本)線との連絡運輸を行っており、

> 連絡定期券の他、乗客からの申し出があれば補充券(補片のみ)による乗車券の発売も行っていました。

と申し上げましたが、国鉄内部の当時の連絡運輸区間についての資料が手元にございましたのでご紹介いたしましょう。

同社には当時、大山線のほか、秦野線、半原線、中野線、厚木線、阿久和線、中津線の全部で7路線について国鉄との連絡運輸を行っていたようです。それでは、7路線について資料を見て参りましょう。

👉 クリックすると、大きくなるかも・・・

👉 クリックすると、大きくなるかも・・・

まずは東海道本線平塚駅接続で大山町(現・大山駅)までの全長15.9kmの大山線です。国鉄連絡駅は豊田本郷(駅管コード6528402)、伊勢原駅(6528403)、大山町(6528404)の3駅のみが連絡運輸の対象駅となっています。

👉 クリックすると、これも大きくなるかも・・・

👉 クリックすると、これも大きくなるかも・・・

次は同じく平塚駅接続で南秦野までの全長15.2kmの秦野線です。連絡運輸対象駅は、金目(6528502)、秦野町(6528503)、南秦野(6528504)の3駅です。南秦野駅は小田急線秦野駅付近にあったようです。

同じく平塚駅接続の半原までの全長32.6kmの半原線は、相模神田(6528302)、厚木町(6528303)、愛甲田代(6528304)、半原(6528305)の4駅です。現在の田代バス停は、当時は愛甲田代駅という駅扱いの停留場であったようです。

横浜線橋本駅接続の路線もありました。橋本駅から相模中野までのの全長12.0kmの中野線です。久保沢(コードなし)、相模中野(6528707)の2駅が連絡運輸対象駅です。久保沢バス停は後年にはコードが付番されたようですが、この当時は付番されていませんでした。

👉クリックすると、これも大きくなるかも・・・

👉クリックすると、これも大きくなるかも・・・

今度は東海道本線戸塚駅接続路線になります。

戸塚駅から用田までの全長12.0kmの厚木線です。中田(6528202)、和泉(6528203)、長後町(6528204)、用田(6528205)の4駅が連絡運輸対象駅になります。厚木線という路線ですが、終点の用田駅は相模川左岸の藤沢市に位置しています。

戸塚駅から阿久和までの全長7.4kmの阿久和線は、岡津(6528102)、相模新橋(6528103)、阿久和(6528104)の3駅が連絡運輸対象駅です。

最後は、横浜線淵野辺駅接続の、水郷田名経由、半原までの全長18.5kmの中津線です。上溝町(6528602)、水郷田名(6528603)の2駅が中津線独自の連絡運輸対象駅で、水郷田名から先、愛甲田代から半原駅までの区間は半原線と同じ路線で重複しており、コードは半原線に設定されたものを使用していたようです。

神奈川中央交通 伊勢原駅発行 大船ゆき片道連絡乗車券

神奈川中央交通ネタをもう一つエントリー致したいと思います。今回御紹介する券は拙ブログにおいて13年くらい前に御紹介いたしたことがございますが、時間がかなり経過しておりますので、再度エントリーしたいと思います。

今から約67年前の1954(昭和29)年8月に神奈川中央交通伊勢原駅(現在の伊勢原駅前サービスセンターと思われます)で発行された、伊勢原駅から大船駅ゆきの片道連絡乗車券です。桃色PJRてつどう地紋のB型一般式券となっています。

通用期間は発売日共2日間となっており、下車前途無効の文言がないことから、途中下車が可能であった可能性があります。

乗車経路は神奈川中央交通バスの伊勢原駅から下宿・伊勢原中学校前・下大竹・馬渡・矢羽根・豊田本郷駅・中原上宿・中原下宿・共済病院前総合公園西・追分・立野町・横浜ゴム前・市役所前・四ツ角という駅および停留所を経て平塚駅へ行く、多少のルート変更はあった可能性はありますが、現在の伊勢原駅南口から平塚駅までの路線を経由し、平塚駅から国鉄東海道本線に乗換えて大船駅まで行くものとなっています。

裏面です。裏面には券番の他、会社名である「神奈川中央交通会社」の表記と発行駅名が記載されています。

同社は国鉄がJRになってからも1993(平成5)年頃まで、東京近郊のバス会社としては最近まで国鉄(JR東日本)線との連絡運輸を行っており、連絡定期券の他、乗客からの申し出があれば補充券(補片のみ)による乗車券の発売も行っていました。

しかし、バスは「運賃箱に運賃を投入して乗車する」ことが一般的であり、また同社独自の磁気カード式のバス回数カード(現在発売中止)も発行されていた環境にあることから、わざわざ連絡乗車券を求める乗客は皆無に等しく、あまり発行実績はなかったようです。

バス区間のうち、途中の豊田本郷駅は鉄道との接続が全く無い停留所であるにも拘らず現在でも「駅」を名乗っており、これは国鉄(JR)との連絡運輸をしていた時代の連絡運輸設定駅の名残りなのだそうです。

| « 前ページ |