趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

新宿駅発行 東京都区内から東京都区内ゆき 片道乗車券

1972(昭和47)年8月に新宿駅で発行された、東京都区内から東京都区内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

特定都区市内制度ではありますが、発駅と着駅が同一となる乗車券で、乗車経路が一周となる乗車券になります。経由欄記載されていますように、東京都区内各駅~(中央東線)~小淵沢~(小海線)~小諸~(信越本線)~高崎~(高崎線)~大宮~(東北本線)~東京都区内各駅という経路で乗車することができます。

経路内には大月や勝沼・甲府、清里や野辺山、軽井沢、高崎などの街や観光地が含まれていますが、有効期間4日の間でこれだけの場所を巡るには、かなり駆け足になりそうです。それでも常備券として設備されているほど、それなりの需要があったものと思われます。

裏面です。東京都区内各駅での乗車および下車は随意ですが、区間内での途中下車はできない旨が記載されています。

発着とも東京都区内という特殊な券のため、「発 東京都区内途中下車禁止」「着 東京都区内下車前途無効」という記載方法になっています。文字数を勘定しますと発着とも12文字で記載されていますが、着のほうがなぜか字幅の細い特活が使用されており、お尻が揃っていなくて何となくバランスが悪いですね。

神奈川中央交通 阿久和駅発行 大船駅ゆき連絡片道乗車券

神奈川中央交通ネタが続いておりますが、もう1回ほどお付き合いください。

こちらも以前ご紹介したかと思いますが、同社の国鉄(JR)連絡運輸に絡む乗車券類となりますので、改めてご紹介いたしたいと思います。

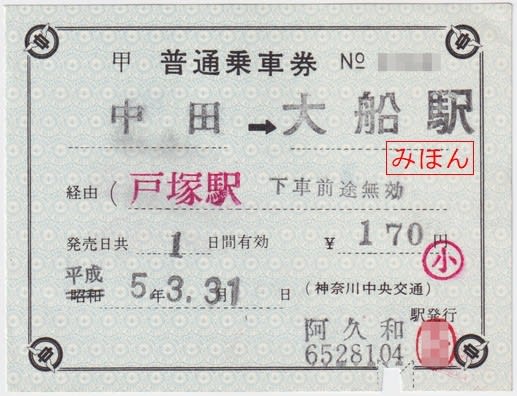

1993(平成5)年3月に神奈川中央交通阿久和線の阿久和駅で発行された、厚木線中田(なかだ)駅から戸塚駅接続のJR東日本大船駅までの連絡片道乗車券になります。灰色神奈川中央交通自社地紋の補充片道券(補片)で発売されています。

発行箇所名のあとにある赤い楕円のゴム印は、発行した係員が捺印する回転式の個人名の認印になりますので、モザイクをかけております。

中田駅は戸塚起点から2.5kmにあり、厚木線最短の連絡運輸取扱駅になります。

乗車経路は、中田~(神奈川中央交通厚木線)~戸塚駅~(JR東海道本線)~大船というものになります。経由欄には接続駅である戸塚駅と表記されています。

連絡運輸取り扱い駅すべてに乗車券発売所(案内所)があった訳ではありませんでしたが、乗車券を発売している駅では、連絡運輸取り扱い末期まで、このような券の発売が行われていたようです。しかしこの頃にはすでに同社ではバスカードが、JRについてもイオカードのようなプレイペイド式乗車券が普及しており、プリペイド式乗車券がなくても、ワンマンバスに乗車する際には現金を運賃箱に投入することが一般的になっていましたので、わざわざ連絡乗車券を購入する需要はほぼ無かったようです。

同社の乗車券や回数乗車券などに使用されている自社地紋です。社章を囲むように「KANAGAWA CHUO KOTSU」という帯があります。

発行駅である阿久和駅の駅名印には発行駅である「阿久和」の他、駅管コードの「6528104」が併記されています。

駅管コードの上4ケタの「6528」は神奈川中央交通を示しています。

接続駅である4駅には、それぞれ平塚駅(6528301)・橋本駅(6528701)・戸塚駅(6528101)・淵野辺駅(6528601)と振られており、5ケタ目の数字が、1が戸塚、3が平塚、6が淵野辺、7が橋本となっており、2・4・5の数字が欠番になっています。

神奈川中央交通 国鉄連絡運輸区間

拙ブログ2021年8月13日エントリーの「神奈川中央交通 伊勢原駅発行 大船ゆき片道乗車券」の中で、

> 同社は国鉄がJRになってからも1993(平成5)年頃まで、

> 東京近郊のバス会社としては最近まで国鉄(JR東日本)線との連絡運輸を行っており、

> 連絡定期券の他、乗客からの申し出があれば補充券(補片のみ)による乗車券の発売も行っていました。

と申し上げましたが、国鉄内部の当時の連絡運輸区間についての資料が手元にございましたのでご紹介いたしましょう。

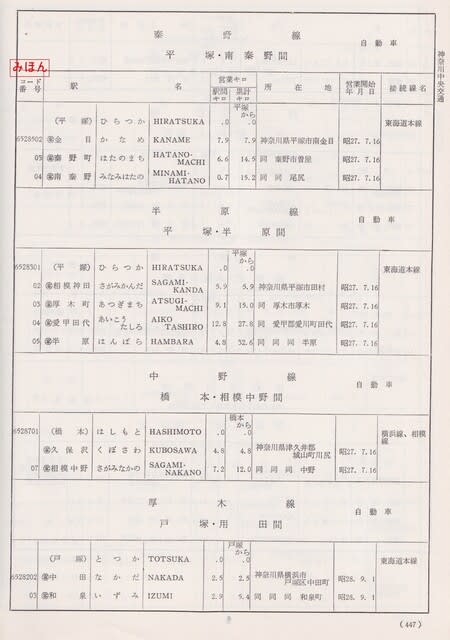

同社には当時、大山線のほか、秦野線、半原線、中野線、厚木線、阿久和線、中津線の全部で7路線について国鉄との連絡運輸を行っていたようです。それでは、7路線について資料を見て参りましょう。

👉 クリックすると、大きくなるかも・・・

👉 クリックすると、大きくなるかも・・・

まずは東海道本線平塚駅接続で大山町(現・大山駅)までの全長15.9kmの大山線です。国鉄連絡駅は豊田本郷(駅管コード6528402)、伊勢原駅(6528403)、大山町(6528404)の3駅のみが連絡運輸の対象駅となっています。

👉 クリックすると、これも大きくなるかも・・・

👉 クリックすると、これも大きくなるかも・・・

次は同じく平塚駅接続で南秦野までの全長15.2kmの秦野線です。連絡運輸対象駅は、金目(6528502)、秦野町(6528503)、南秦野(6528504)の3駅です。南秦野駅は小田急線秦野駅付近にあったようです。

同じく平塚駅接続の半原までの全長32.6kmの半原線は、相模神田(6528302)、厚木町(6528303)、愛甲田代(6528304)、半原(6528305)の4駅です。現在の田代バス停は、当時は愛甲田代駅という駅扱いの停留場であったようです。

横浜線橋本駅接続の路線もありました。橋本駅から相模中野までのの全長12.0kmの中野線です。久保沢(コードなし)、相模中野(6528707)の2駅が連絡運輸対象駅です。久保沢バス停は後年にはコードが付番されたようですが、この当時は付番されていませんでした。

👉クリックすると、これも大きくなるかも・・・

👉クリックすると、これも大きくなるかも・・・

今度は東海道本線戸塚駅接続路線になります。

戸塚駅から用田までの全長12.0kmの厚木線です。中田(6528202)、和泉(6528203)、長後町(6528204)、用田(6528205)の4駅が連絡運輸対象駅になります。厚木線という路線ですが、終点の用田駅は相模川左岸の藤沢市に位置しています。

戸塚駅から阿久和までの全長7.4kmの阿久和線は、岡津(6528102)、相模新橋(6528103)、阿久和(6528104)の3駅が連絡運輸対象駅です。

最後は、横浜線淵野辺駅接続の、水郷田名経由、半原までの全長18.5kmの中津線です。上溝町(6528602)、水郷田名(6528603)の2駅が中津線独自の連絡運輸対象駅で、水郷田名から先、愛甲田代から半原駅までの区間は半原線と同じ路線で重複しており、コードは半原線に設定されたものを使用していたようです。

京王電気軌道 京王新宿駅発行 省線新宿駅前・初台ゆき 片道乗車券

1942(昭和17)年5月に京王電氣軌道(現・京王電鉄)京王新宿駅で発行された、省線新宿驛前・初臺ゆきの片道乗車券です。

桃色KERけいおうでんしゃ地紋のB型矢印式大人・小児用券となっています。

裏面です。京王電氣(気)軌道という当時の社名が確認できます。

京王電気軌道は現在の京王電鉄の前身で、1913(大正2)年に現在の笹塚~調布間が開業し、それから2年後の1915(大正4)年に新宿まで開業しています。

しかし、当時の新宿駅は新宿追分駅という駅で、新宿3丁目にある伊勢丹新宿店付近にあったとのことで、その後1927(昭和2)年、新宿追分駅は現在の新宿京王ビルがある場所に移転をし、1930(昭和5)年に四谷新宿駅と改称され、1937(昭和12)年に京王新宿駅に再改称されています。その駅跡は、現在でも京王電鉄所有の建物が建っており、本社が聖蹟桜ヶ丘に移転するまで、ここが同社の本社ビルとなっていました。

この券が発券された当時、京王新宿駅を出た電車は甲州街道(国道20号線)の路上を走り、現在のJR新宿駅南口付近にあった省線新宿駅前駅、甲州街道西新宿2丁目交差点の付近にあった新町駅、甲州街道西参道口交差点の付近にあった西参道駅を経て、途中から専用軌道に入るまでは甲州街道を路面電車のように走っていたということです。現在では新宿駅の次が初台駅で途中駅はありませんが、当時は省線新宿駅前駅と初台駅の間に、共通着駅として新町駅と西参道駅が存在していたことになります。

深川駅発行 白石・札幌・手稲間ゆき 「障がいのある方」用の片道乗車券

明日2021年8月23日から東京2020パラリンピック大会が始まります。

パラリンピックは、障がいのあるトップアスリートが出場できるスポーツの祭典で、4年に一度、オリンピック競技大会の終了後に同じ場所で開催されています。今回の東京2020大会の場合、新型コロナの関係でオリンピック大会が1年延期となった関係で、パラリンピック大会もそれに倣って1年延期となっています。

今回は明日から始まる東京2020パラリンピック大会にちなみ、障がいのある方(ここでは身障者などのことばは使用致しません)が旅行する際に発売される乗車券をご紹介したいと思います。

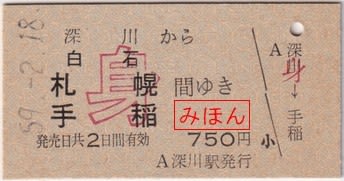

1984(昭和59)年2月に深川駅で発行された、深川駅発行 白石・札幌・手稲間ゆき、障がいのある方用の片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、障がいのある方用であることを示す「身」の赤影文字があります。調整された印刷場は札幌印刷場になります。

この乗車券は誰でも購入できるものではなく、障がいのある方が身体障害者手帳を呈示し、単独で旅行するために乗車券類の購入を申し出た際に発売されるもので、手帳の記載事項を確認のうえ発行されます。

この取り扱いの場合は通常運賃の5割(自動車線定期乗車券は3割。小児定期乗車券については割引をしない。)での発売となり、乗車券の発売の際は、常備用大人・小児用券を使用する場合には旅客運賃の訂正はせず、甲片(乗車券部分)から小児断線を切断し、切断した断片(乙片)を乗車券簿に添付して審査課長へ提出する方法がとられています。そして、甲乙両片に「身/81」という印章で表示を行うことになっています。

大抵の場合、このような形での発行となりますが、同駅ではこの取り扱いによる札幌駅までの発売実績が多かったようで、専用の乗車券が設備されていました。全国の国鉄駅でどのくらい専用の乗車券が設備されていたかは存じ上げませんが、珍しい存在であったかと思われます。

ご紹介の券は、実際に手帳を呈示して購入されたものですが、使用しないまま、払い戻しされずに残されていたものです。

裏面です。裏面には券番のほか、券を使用する旅客が使用資格者であることの証明書類(ここでは身体障害者手帳)の携帯を必要とするものであるため、証明書の番号を記載する欄として「身証第 号」という印刷があります。ただし、ご紹介の券の場合もそうですが、出札現場では省略されることも多く、記載されないまま発行されている例が散見されます。

京王帝都電鉄 東松原駅発行 運賃着駅払証

先日、7年間使用していたPCのハードディスクがクラッシュしてしまいました。管理人は携帯電話の文字入力が苦手で、どうしても「あれ」で記事を入力する気にはなれず、しばらく更新をお休みしていました。昨日、やっと新しいPCがやって来たので、更新を再開します。今後とも、拙ブログをよろしくお願いいたします。

再開1回目は、かつてご紹介したような気がしますが、機器の故障に因み、券売機の故障時に発行された券をご紹介いたしましょう。

発行された年代は不明ですが、京王帝都電鉄(京王電鉄)井の頭線の東松原駅で発行された、運賃着駅払証という券です。青色けいおうていと旧地紋のB型千切り券で、シンコー印刷で調製されたものと思われます。

この券は、券売機が故障や点検、その他使用できない理由で乗車券の発行ができない場合に発駅が旅客の乗車駅を証明する券になります。

この券を交付された乗客は、「着駅または乗継駅でお支払いください。」とありますように、着駅または乗継駅で精算することになります。

着駅の場合は出場時に改札口もしくは精算所で現金精算することになります。乗継駅の場合は、乗換改札口の精算所で精算することになると思いますが、明大前駅のように京王井の頭線から京王本線に乗り継ぐような場合、大抵の旅客はそのまま着駅まで乗車すると思われますが、精算所で精算を請求された場合、改札内において特別補充券での精算がなされた可能性があります。

裏面です。

「ただいま自動券売機の点検中です。大変ご迷惑おかけいたしますがご了承願います。」という案内文が記載されています。大変迷惑をかけたにもかかわらず、「ご了承願います」とは、現在では考えられない、少々横柄な感じがします。

神奈川中央交通 伊勢原駅発行 大船ゆき片道連絡乗車券

神奈川中央交通ネタをもう一つエントリー致したいと思います。今回御紹介する券は拙ブログにおいて13年くらい前に御紹介いたしたことがございますが、時間がかなり経過しておりますので、再度エントリーしたいと思います。

今から約67年前の1954(昭和29)年8月に神奈川中央交通伊勢原駅(現在の伊勢原駅前サービスセンターと思われます)で発行された、伊勢原駅から大船駅ゆきの片道連絡乗車券です。桃色PJRてつどう地紋のB型一般式券となっています。

通用期間は発売日共2日間となっており、下車前途無効の文言がないことから、途中下車が可能であった可能性があります。

乗車経路は神奈川中央交通バスの伊勢原駅から下宿・伊勢原中学校前・下大竹・馬渡・矢羽根・豊田本郷駅・中原上宿・中原下宿・共済病院前総合公園西・追分・立野町・横浜ゴム前・市役所前・四ツ角という駅および停留所を経て平塚駅へ行く、多少のルート変更はあった可能性はありますが、現在の伊勢原駅南口から平塚駅までの路線を経由し、平塚駅から国鉄東海道本線に乗換えて大船駅まで行くものとなっています。

裏面です。裏面には券番の他、会社名である「神奈川中央交通会社」の表記と発行駅名が記載されています。

同社は国鉄がJRになってからも1993(平成5)年頃まで、東京近郊のバス会社としては最近まで国鉄(JR東日本)線との連絡運輸を行っており、連絡定期券の他、乗客からの申し出があれば補充券(補片のみ)による乗車券の発売も行っていました。

しかし、バスは「運賃箱に運賃を投入して乗車する」ことが一般的であり、また同社独自の磁気カード式のバス回数カード(現在発売中止)も発行されていた環境にあることから、わざわざ連絡乗車券を求める乗客は皆無に等しく、あまり発行実績はなかったようです。

バス区間のうち、途中の豊田本郷駅は鉄道との接続が全く無い停留所であるにも拘らず現在でも「駅」を名乗っており、これは国鉄(JR)との連絡運輸をしていた時代の連絡運輸設定駅の名残りなのだそうです。

神奈川中央交通 預り金引換証10円

神奈川県や都内多摩地区に路線網を持つ、神奈川中央交通関連の券を御紹介したいと思います。

平成23(2011)年に同社乗務員が発行した「預り金引換証10円」という券です。若草色神奈川中央交通自社地紋の千切り券となっています。

この券は旅客が運賃箱へ誤投入してしまって返金ができない時などに発行されるもので、バス会社各社では「証票」などといった名称で発行しているものです。券面に記載されている通り、この券は10円分の乗車券として使用することができるほか、営業所や案内所に持って行けば10円に払い戻しする形で現金化することができます。

裏面です。券番の下に「扱者」という欄があり、ここに乗務員さんの氏名印が捺印されています。社員番号のような番号と氏名が捺印されていますので、画像は加工させていただいています。

その下に「受取人お名前」という欄がありますので、払い戻しをしたことはありませんが、手続き時に旅客が氏名を記入することにより、受取書にするのだと思います。

乗務員さんは革財布のようなものとかに入れて所持していますが、頻繁に使用するものではないのでどうしても劣化してきますので、あまり状態の良くないものも見受けられ、この券についてもあまり状態が良いものとは言えませんが、運賃を支払って購入できるものではありませんので、ありがたくコレクションさせて頂いている次第です。

区間変更券の裏面のカギカッコ

前回エントリーで区間変更券の表記金額からの差し引きについて御紹介いたしました。

今回は、区間変更券の裏面の御案内文について、疑問に思っている表記方法がございますので、御紹介致したいと思います。

1977(昭和52)年7月に東京駅で発行された区間変更券です。青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

その裏面になります。

御案内文の一つ目は、

東京都区内各駅([区]表示駅)途中下車禁止

福岡市内各駅([福]表示駅)下車前途無効

となっており、この券が発行された当時は筑肥線の博多~姪浜間が廃止される以前で、姪浜駅・下山門駅・周船寺駅の各駅は除外する旨の文言はありませんでしたので疑問はありません。

疑問を抱いたのは次の文のカギカッコの向きです。

◎券面に ⎣(コ)○○円⎤と表示した場合は、表記金額から差し引く額です。

というように、カギカッコの向きが本来であれば⎡⎦となるところ、ここでは⎣⎤となっています。

他の券を見てもそのようになっていますので、何らかの意味があったのかも知れませんが、一般的な解釈からすると不思議です。

管理人が中学生くらいの時に東京駅の区間変更券の裏面を見て以来、このカギカッコにずっと疑問を抱いていました。

時代は変わり、国鉄が民営化されると、東海道新幹線の運営はJR東海になり、東京駅で発行される区間変更券は東京印刷場から名古屋印刷場に印刷工場が移管されます。

名古屋印刷場となってからの、東京駅で発行された区間変更券です。青色JRC地紋のA型一般式大人・小児用券になっています。券面の大きさに変更はありませんが、印刷場が変わって使用される活字が変わったため、かなり違った印象になります。

裏面です。

東京都区内各駅([区]表示駅)途中下車禁止、の文言に変化はありませんが、

◎券面に 「(コ)○○円」と表示した場合は、表記金額から差し引く額です。

となっており、カギカッコの向きが一般的な向きに変わっています。

結局、東京印刷場のカギカッコの向きは何だったのだろうと思っていますが、未だ理由は解りません。

区間変更券の表記金額からの差し引き

拙ブログ2021年7月22日エントリーの「JR東日本 小田原駅発行 区間変更券 ~その2」において小田原駅の臨時精算所で発行された区間変更券を御紹介いたしましたが、その中で、区間変更券独自のもので、“券面に「(コ)○○円」と表示した場合は、表記金額から差し引く額です。”という文言について御紹介いたしました。

今回は実際にそのような取り扱いが行われた券を御紹介したいと思います。

小田原駅ではありませんが、1981(昭和56)年7月に東京駅で発行された、熱海・函南・宇佐美間ゆきの区間変更券です。青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券となっています。

この券は原券が東京山手線内の駅から170円区間ゆきの乗車券で、それを精算窓口に出したうえで区間変更を申し出たものです。券には「(コ)170円」という赤いゴム印が捺印されています。

捺印部分の拡大になります。

これは東京山手線内の駅から熱海・函南・宇佐美間まで途中下車せずに区間変更した取扱いとなりますので、正規運賃である1,400円から既に支払っている原券分の170円を差し引くという意味で、1,400円-170円の1,230円で発売したということを表しています。

㋙(コ)の由来を聞いたことはありませんが、恐らく「原券控除」の控除の「コ」から来ているのではないかと思われます。

| « 前ページ |