趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

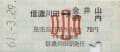

長野電鉄の悩ましい補往

このたび、やわらのぞみさまのブログ、「SAMPOYA逸品堂」とリンクを張らせていただきました。今後ぞくぞくときっぷ系ブログと仲良しになって、情報交換をして行きたいと思っています。よろしくお願いいたします。

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」11月23日エントリーの「おかしなJNR地紋」の記事を見て、これを見たときにやっぱりおかしいと思ったのは自分だけではなかったことに安心しました

偶然、私も同じ廃札券を所持しておりましたが、ずっと「なんか変だな?」と思っておりましたが、果たして何が変なのかがわかりませんでした

というのは、確かに表はJNR地紋なのですが、裏を見ると、どう見ても国鉄券の活字ではなく、また、紙質もすこぶる粗悪なものです。どう見ても、国鉄の印刷場で印刷されたものとは思えないのです。

菅沼天虎様が11月27日に発表されているように、民間の印刷会社がJNR地紋をまねて作成されたのではないかと疑いたくなります。

しかし、「こくてつ」と「JNR」の並びを間違えたのか、わざと変えてあるのかわかりませんが、こんなものを勝手に作っちゃって良いのでしょうか?

それはそれで疑問なところです。

また、上の例に示した通り、なんとなく、一昔前の名古屋交通印刷製になる前の券に字体が似ており、紙質も良く似ています。

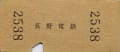

さらに、同じ時代の特急券の裏にありました、「長野電鉄」の文字の活字も、

(特急券のもの)

(特急券のもの) (補往のもの)

(補往のもの)

このようにそれぞれを並べて見てみるとよく似ています。

ただ、券番の活字がこれらの他の券と異なります。

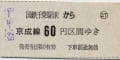

上に示したのは京成電鉄で発売されていた半硬券ですが、一瞬これと券番の活字が良く似ていて「これかっ」と思いましたが、よくよく見てみると異なっています。しかし、こんな類いの半硬券に使われていそうな活字です。

結局、こういうのって、実際に印刷に携わった方にでも巡り会えないと本当のことはわかりません。ただ、結論が出てこなくても、きっぷ蒐集を趣味にしていると、こんなところにこだわって比べてみるのも楽しいものです。

この記事は、菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」11月23日エントリーの「おかしなJNR地紋」および、11月27日エントリーの「おかしなJNR地紋リターンズ」にトラックバックさせていただきました。

等級制のある軟式補充券

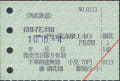

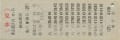

(4-タ)様のブログ「(4-タ)」11月26日エントリーの「等級制度と軟式補片」の中で紹介されております、広島地区の当時の券の廃札が手元にありましたので御紹介いたします。

これは、宇品線の下大河駅で使用されていたものの廃札券で、何らかの事情によって外部へ放出されたものであると思われます。

時代的にはほぼ同時期のものですが、管理局名が「○中」ではなく「⑧」となっており、(4-タ)様のものより若干前に発行されたものであることがわかります。

これより前の様式になりますと、昭和41年3月5日以前の様式で、表題の「普通乗車券」の文字が無いものになりますので、ある意味、この様式が存在した期間は短かったのではないかと思われます。

硬券の世界ですと、廃札というとなんとなく価値が見出せないような気もしますが、補充券の場合は、絶対に乗客の手に渡ることの無い報告片(乙片)もついているので、私は意外と好きです。

これを見ていると、⑥の項に同一発売枚数を記入する欄があり、複数枚発行した場合には、すべての報告片に必要事項を記入しなくとも良いような仕組みになっていることがわかります。

特記すべきことは裏面で、現在の補片とは違い、注意書きの項目が少なく、その分、英文標記で併記されているのが特徴です。

この頃国鉄で制定された様式集を見ると、それにも裏面の英文が書かれており、これが標準的な様式であったことが伺えます。

これは同じ時期の下大河駅の往補の廃札券です。乙片は補片のものとあまり変わりませんが、券番の活字の字体に違いがあります。

裏を見てみますと、往復の場合は余白が少ないからなのか、日本語の注意書きはありますが、英文併記はありません。

この記事は、(4-タ)様の「(4-タ)」11月26日エントリーの「等級制度と軟式補片」および、広てつ様の「広てつの走り書き」9月10日エントリーの「広島印刷の横浜市内・川崎・鶴見線内関係の券1」にそれぞれトラックバックさせていただきました。

国鉄の無札証明いろいろ

列車の発車間際など、何らかの事情できっぷを購入する時間が無いとき、駅では旅客を列車に乗せ、車内もしくは着駅で精算するように案内します。

この時に「その駅から乗車した旨」を駅が証明する連絡書が無札証明です。

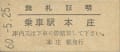

これは高崎線の本庄駅で発行されたもので、私の知る限りでは一番立派な硬券の無札証明です。本庄駅の他、水戸駅など首都圏各地で発行例があるようです。

今回例に挙げたのは東京印刷場のものですが、他に新潟印刷場のものなどが確認されております。

無札証明は特に「これっ」という規定はないらしく、必ずしも硬券のものを設備しているというわけではなく、駅ごとに独自のものを作成していることが多く、結構バラエティに富んでおりました。

今回はその中からいくつか特徴的なものを御紹介いたしましょう。

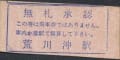

これは荒川沖駅発行のものです。キレート式券売機用の券紙に無札証明(ここでは『無札承認』になっています)のゴム印を捺して鋏で切ってあります。上に隣の券の印字が見えるくらい、窮屈に捺して作ったような感じです。

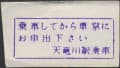

次は上尾駅発行のものです。印発機用の券紙に無札証明のゴム印を捺して鋏で切ってあります。「お乗車」という聞きなれない言葉がなんともユーモラスです。上の荒川沖のものより堂々とした出で立ちです。

今度は天竜川駅発行のものです。これは画用紙を切ったものに捺印のうえ発行されています。また、「無札証明」の文字が全く無いのが特徴です。貰った時からくたびれていて、回収したものを再利用したような感じです。

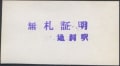

最後に旧足尾線の通洞駅発行のものです。これは専用のゴム印ではなく、「無札証明」というゴム印を捺したうえで、駅名印を捺してあります。

ところで、これは何の用紙を切って作成されたものでしょうか?

答えは次の画像です。

どうやら、新聞の折込広告のようなものを切って作ったようです。

硬券の乗車証明はJRになっても引き継がれたようですが、

硬券の廃止とともに軟券に切り替わったようです。

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」12月1日エントリーの「東京印刷の常備式乗車証明 無札証明」にトラックバックさせていただきます。

おことわり

乗車証明はむやみやたらに発行できるわけではありません。これらのものは駅の方のご理解によるご好意でいただけたものです。無理に貰おうとする行為はお止めください。

また、国鉄時代のものと硬券についてはそのままの状態にてスキャンいたしましたが、JRの現行券(軟券)については、駅名の公表は控えさせていただきました。

西武鉄道のゲテモノ乗車券

西武鉄道の硬券乗車券が廃止されて久しい平成10年10月、秩父鉄道の御花畑駅で、以前硬券で発売されていた御花畑駅からの西武線乗車券がどのような姿になっているか確かめるべく、初乗り区間の券を求めてみました。

出札口でワクワクして待っていると、出てきたのはすごいゲテモノ

なんと、予め西武地紋のストックフォームにドットプリンターで印字しておいた金額式券なのでした。

この時は「すごい券だな」と、入手した喜びで満足して家路に急ぎました。

ところが後日、これを眺めていたら、ふと思ったことがありました。

「ストックフォームは紙の両端に『耳』が付いているのだから、券番0113の次の券である0114は左右対称になってるんだろうか?」

これを気にしたら、すごくすごく気になります。

時間が経ってしまいましたが、7年後の平成17年に、念願の「片っぽ」を購入することができました。

やっぱり左右対称でした。めでたし、めでたし

上菅谷の入場券

国鉄末期、水郡線の上菅谷駅で硬券入場券を求めたところ、悲しくなるような入場券を渡されました。

「何とコメントしたらいいんだろう」って感じです

駅の方に訊ねてみると、確認するまでもなく、自駅分の入場券が売り切れたので、請求している券が到着するまでの間、急場を凌いで常陸大宮駅のものを持って来たとの事でした。

やわらのぞみ様のブログ「SAMPOYA逸品堂」11月21日エントリーの「私鉄廃止入場券【4】」で御紹介されているような中小私鉄であればまだわかりますが、『天下の国鉄』でもこんなことが行われていたのは驚きです。

これはこれで「まっ、いいか」っと思い、逆に「いづれちゃんとしたものを求めに来よう♪~」と計画を立てておりましたが、結局は行けずじまいになってしまいました

この記事は、やわらのぞみ様「SAMPOYA逸品堂」11月21日エントリーの「私鉄廃止入場券【4】」にトラックバックさせていただきました。

秩父鉄道の急行券の謎

秩父鉄道には一日数往復の有料の急行列車が運転されており、硬券の急行券が発売されているのはコレクターの間では有名です。

裏面の注意書きには「連絡線の急行列車にはご乗車できません。」とあり、恐らくJRの急行列車を指しているものと思われます。

JRの急行も今や「能登」号のみとなってしまい、寂しい限りです。

同鉄道にはその他、車急式のような千切り軟券型の急行券が数種類あるようですが、この夏、子供を連れて訪れた際、羽生駅でとんでもない急行券を購入してしまったので御紹介します。

券売機もあったと記憶しておりますが、収集癖の血が騒ぎ、硬券が豊富にそろっている窓口で、自分の分と子供の分の1枚づつ、急行券を購入いたしました。

するとそこで事件発生です!!

これを渡された途端、目が点になりました。

急行券は大人用1種類しかなく、「○小」のゴム印を捺印したのは良いとして、料金をボールペンで「しゃしゃっ」と訂正して渡されたのです。

世の中いろんなきっぷが存在しますが、こんなの初めてです。

あまりにびっくりして、窓口氏とこういう会話をしちゃいました。

(私) 「子供用っていつもこうするんですか?」

(窓口氏) 「きっぷ売り始めた時からこうですよ。」

(私) 「へえ~っ。すごいやり方っスね…」

小児用をして発売した場合、メモを残しておくとのことです。ちなみに、私の分の大人用とは冊子を分けておらず、次の「册0060-62」を渡されました。

まぁ、正式なやり方だというんだからしょうがないけど、よく売上管理ができますよね。本当に謎の急行券です。回収されれば審査で明らかになるけど、私みたいに持って行かれちゃったら審査できませんな

あと、気づいたんですが、「この列車一回限り有効です。」って書いてありますが、「この列車」って何?

両刀遣い?

準常備券は、常備券を設備するほどの需要が見込めないが、かといって、補充券対応をするほど需要が無いわけではないような券に採用されます。

たとえばこの東京都区内から鹿児島ゆきの乗車券ですが、下に行くほど運賃が高額になり、発売額に応じて切り込んだ上で発売します。切り取った部分は「報告片」となり、売上精算に使用されます。

この方式は、乗車券だけでなく、料金券にも利用されます。段階を追って、右へ行くほどに高額になってきます。

この新幹線特急券・グリーン券がその例です。

ところが、ひとつ変な準常備料金券を発見しました。それが次に御紹介する、連絡船自由席グリーン券です。

連絡船には途中駅は無いため、自由席グリーン券に料金帯が存在するわけではありません。なのに、なぜ準常備になっているのかというと、宇高航路の自由席グリーン(当時400円)と青函航路の自由席グリーン券(当時1,000円)をまとめてしまっているからです。

確かにこうすれば料金帯が出来上がり、準常備券として成り立ちます。でも、本州と四国を結ぶ宇高航路と本州と北海道を結ぶ青函航路という、全く関連のない航路を1枚のきっぷにまとめこんでしまうのは、いささか強引な気がします。

この宇高青函両刀遣い券は「見本券」しか所持いたしておりませんが、全く同じ様式の発行例として、中央線の中野駅で発行されたものを見た事があります。

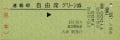

広島電鉄の券売機券

このたび、Tatsumi様のブログ「切符展示館 ブログ版」とホームページ「たつみんの路面電車と切符と旅行貯金のページ」および、広てつ様のブログ「広てつの走り書き」と、それぞれリンクを張らせて戴きました。よろしくお願いいたします。

広てつ様のお名前に因んで、今回は広島電鉄の自販機券を御紹介します。

御紹介しますのは、すべて昭和63年9月に購入してきたものですが、記載されている内容に特徴はないのですが、なんといっても券紙の地紋に驚かされます。

まずは、宮島駅で購入した自販機券です。これは真っ白の券紙を使用したもので、特に何もコメントするようなものには見えません。券面のレイアウトも特に変わったことは無く、全国的に見ても良くある、定番のレイアウトです。ですが、裏を見るとびっくり!!

社紋を挟んで「広電広電広電…」「電車…」と、「これは広電のきっぷですよっ」と自己主張しています

下の「電車」はどのように言葉が続いているのかわかりませんが、なかなか捨てがたい逸品です。

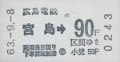

次に御紹介するのは、西広島駅の自販機券です。

レイアウトは宮島駅のものと同一ですが、券紙には社紋を並べた地紋があり、発行日の記載の仕方が、関西地区によくある、年号省略型である点が異なります。関東では見られませんが、関西地区の私鉄の自販機券には、年号が省略されたものがよくあります。この券の特徴はこれだけではありません。やっぱり、これも裏を見てみるとびっくり!!

なんと、裏にもびっしりと地紋が印刷されているのです。やっぱりこれも、「これは広電のきっぷですよっ」と自己主張されております。

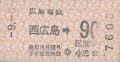

では次に、自販機券ではありませんが、路面電車区間である市内線内を乗り継ぐときに発行される乗継券です。

(つの様・広てつ様より、この券は西広島駅で発売されていたものとご教示いただきました。ここに訂正させていただきます。)

レイアウトは乗車券とは違いますが、券紙は駅の立ち喰いそば屋の食券なんかに使われそうな、点々が並んでいる平凡な地紋です。でも、今までのパターンを見ていると、何だか気になります。やっぱり、これも裏を見てみるとびっくり!!

これも広電社紋がびっしりと印刷されており、みんなと同じように「これは広電のきっぷですよっ」と自己主張されております

しかも片隅に「広島電鉄」の文字が…

これら特徴のある券たちも19年が経ち、感熱式時代になった今、恐らく存在していないものと思われます。

しかし、なぜ裏で自己主張しているんだろう…

東中野の補充連続乗車券

今や補充連続乗車券と言えば「坂北」と言うくらい珍しくなってしまった補充連続乗車券ですが、かつては至るところで見ることができました。

今回御紹介するのは、中央線東中野駅に設備されていた補充連続乗車券(=補連)です。

東中野は新宿駅から2駅目という都心部にある、快速線は通過する駅です。ですから、中央線の高尾以西へ行く場合、各駅停車と快速を乗り継いで立川や八王子まで行ってから列車に乗るより、一旦新宿を経由して始発列車に乗る需要が多かったのではないかと思われます。(当時は新宿発の普通列車も走っていたと記憶します。)

この券は実際に使うために購入したのですが、当初から狩場沢まで乗るつもりはなく、なんとなく補連で購入してみようと思って作ってもらいました。まだ国鉄からJRに変わって5ヶ月くらいしか経っていない頃のもので、国鉄地紋のJR東日本券です。

いまとなっては時効ですが、乗車経路欄への記入が省略されており、あまり模範的な発行方とは言えない券です

話は逸れますが、東中野には曲者の新宿往復券も設備されておりました。

本来の使い方は単なる新宿への往復用ですが、本当かどうかはよく判りませんが、新宿を経由して高尾以西へ行く乗客へ、連続乗車券の代わりとして発行されていたという話を聞いたことがあります。

これが設備されていた本当の理由はわかりませんが、都心部の駅に設備されていた近距離の往復券は、蒐集家の間では有名な新橋⇔有楽町間往復券など、発行例はあまり多くなかったのではないかと思います。

この券も新橋にあるホテル(第一ホテル)に宿泊する観光客が有楽町へ遊びに行くために設備されていたと聞きますが、それも本当の理由かどうかはわかりません。往きに乗ってみると有楽町は意外に近いため、帰りは電車に乗らないで歩かれてしまうのを防止する意図があったかもしれません。

この記事は広てつ様のブログ「広てつの走り書き」11月15日エントリーの「連続乗車券」にトラックバックさせていただきました。

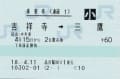

MVで連続乗車券を作ってみよう

MV端末で出来る範囲はJR各社ごとに異なりますが、JR東日本のMV端末では一部の駅を除き、全国各地発着の片道および往復の乗車券のみを発券することができます。

ふと、連続乗車券も発券可能なのか疑問に思い、会社帰りの案内係嬢の居ない隙(?)に遊んでみました

MVで連続乗車券を作るにはルールがあり、重複区間について特急・急行列車利用で設定しなければ発券できません。

今年4月15日に新宿駅構内の改良工事に伴って中央線の東京⇔中野間が運休になった影響で、当日のみ中央線の特急列車が中野始発となりました。それを利用することによって作ってみたのがこの券です。

吉祥寺⇒三鷹(折返)⇒(特急利用)⇒中野の設定にて作ってみました。見た目はマルスで一括発券されたものと変わりありませんが、発行箇所のMVの文字が「MVで発券したんだよっ 」とさりげなく主張しております。

」とさりげなく主張しております。

同時に自由席特急券も購入いたしましたが、「2日間有効」である特急券で4月16日にどのように使用すればよいのか迷うところであります。

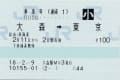

次に、重複区間について新幹線を利用という条件で作ってみました。

これは大森⇒東京(折返)⇒(東海道新幹線)⇒品川の設定にて作ってみました。

基本的には上の例と変わりませんが1枚目の表題下には在来線利用を示す幹在識別記号(□□□□・・・・・・・・:JR東日本東海道本線利用)が、2枚目には新幹線利用を示す幹在識別記号(■■■■・・・・・・・・:JR東海東海道新幹線利用)と「(幹)」の表示があるのが特徴的です。

MV端末はマルス同様英文表示での発券もできますので、同一区間を同一端末で作ってみました。

表題の下に「FARE TICKET」の文字があるため、幹在識別記号がそれぞれ(□・・)と(■・・)に短縮されています。しかし、経由欄が全く英文化されておらず、なんとなく中途半端な券です。

では、新幹線の乗換改札口に設置されているMV端末ではどのようになるのか気になってきます。

東京駅のJR東海精算所にあるSuica対応のMV端末で、新宿から150円の乗車券を原券として、新宿⇒東京⇒(新幹線利用)⇒品川(折返)⇒田町という設定にて発行してみました。

この端末は拙ブログ11月1日エントリー分にあるように、JR東海のエリアに設置されたJR東日本の端末ですが、券紙の補充等の管理はJR東海が行っているため、JR東海の券紙に印刷されたJR東日本発行の乗車券になります。ですので、1枚目の新宿⇒品川間はJR東海を利用する「他社関連」ですので(2-タ)表示が、2枚目の品川⇒田町間はJR東日本を利用する「自社完結」ですので(2- )の表示がありますが、券紙はJRC地紋です。

運賃について見てみますと、新宿⇔品川・田町間は東京電車特定区間内ですので、区間内で且つ重複乗車がないという条件であれば、どのような経路で乗車しても190円です。ところが、今回の設定で利用することになっている東海道新幹線は規定上東京電車特定区間外になるため、一旦区間外にでてしまう新宿⇔品川間については実乗距離での運賃計算になりますので、250円となります。

190円で乗れる区間をわざわざ倍の380円をかけて乗車する客は皆無に等しいでしょうから、よっぽどの物好きでないと使う人はいないでしょう (実際に乗車するには、東京⇔品川間の新幹線特定特急券820円も併せて必要になります。)

(実際に乗車するには、東京⇔品川間の新幹線特定特急券820円も併せて必要になります。)

ここでひとつ気づいたことがあります。

よく見ると、1枚目の新宿⇒品川の券は「区間変更券」となっており、2枚目の品川⇒田町の券は普通の片道乗車券になっています。また、それぞれの有効期間も当日限りとなっております。

予め購入してから乗車すれば連続乗車券として発券されると思われますが、途中で「お直り」を申し出た際には連続乗車券という発券ではなく、区間変更券と(別途)片道乗車券の組み合わせになるようです。

これはどういう規則に基づいているのかよく判りませんが、品川駅で一旦降りて用事を済ませるという使用方法によっては、1日分乗客に不利が生じてしまいます

| « 前ページ |