趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

神岡鉄道 神岡鉱山前から飛騨神岡ゆき 片道乗車券

2001(平成13)年12月に神岡鉄道神岡鉱山前駅で発行された、飛騨神岡駅ゆきの片道乗車券です。

橙色神岡鉄道自社地紋の補充片道乗車券で発行されています。

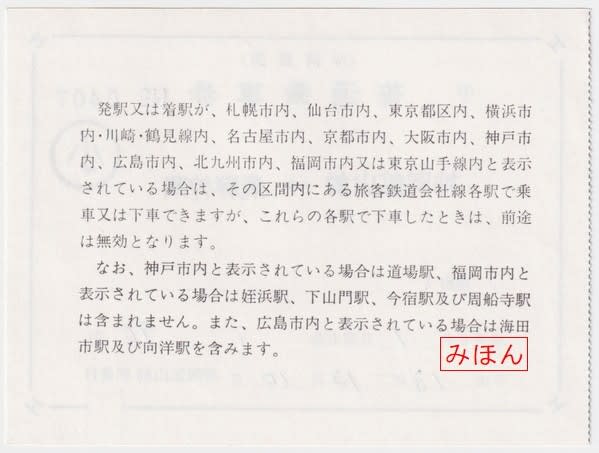

裏面です。

同社はJRとの普通旅客の連絡運輸は行われていなかったと記憶しておりますが、業績が悪化してからと思われますが、補充券が設備されています。

同社では運賃収受は列車の運賃箱でおこなわれており、主要駅では乗車券が発売されているものの、その必要性はかなり低く、補充乗車券はおそらく増収策用として作成されたものと思われ、実際に使用することはできますが、実使用されることは殆どなかったと思われます。

神岡鉄道 硬券乗車券2種

神岡鉄道は神岡鉱山から産出される硫酸の安定輸送のために第三セクター鉄道路線として存続され、貨物列車の合間に旅客列車が運転されるようなダイヤ体系になっていました。

しかし、2004(平成16)年10月に屋台骨であった硫酸輸送がトラック輸送に切り替えられて終了し、収入源の7割以上を失ってしまうことになります。

これは突発的であったのか、それとも段階的であったのかは不明ですが、この2年前には神岡鉱山前駅の改装や奥飛騨温泉口駅の改築、本社の移転など、将来を見据えた投資が行われており、傍目から見ても不可解な経営判断が行われていました。

しかしながら、収入の7割に当たる貨物収入が無くなった以降は経営は厳しいものとなり、2006(平成18)年12月に神岡線は廃止され、翌2007(平成19)年には会社そのものが解散しています。

そのような状況のなか、同社では増収を見込んだのでしょうか、神岡鉱山前駅で硬券乗車券の発売を開始しています。

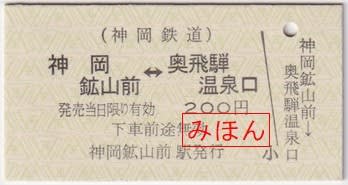

神岡鉱山前から奥飛騨温泉口ゆき

神岡鉱山前から奥飛騨温泉口ゆき

猪谷駅から神岡鉱山前ゆき

猪谷駅から神岡鉱山前ゆき

発売された硬券な上記の2種類で、発売開始がいつからであったのかは失念しましたが、2001(平成13)年12月に購入したと記憶しています。双方とも駅構内にある本社で発売されておりました。

神岡鉄道自社地紋のA型矢印式大人・小児用券で、開業5周年のときの硬券は日本交通印刷のものでしたが、この時は関東交通印刷で調製されたものと思われます。

図示致しませんが、裏面は券番のみで、料金機対応の記載等はありません。

神岡鉄道 開業5周年記念乗車券

1989(平成元)年10月に、神岡鉄道が開業5周年を記念して発行した、奥飛騨温泉口駅から猪谷駅ゆきの片道乗車券です。

大きさはA型券と同様の真鍮板で作られた券で、相互式大人・小児用券になります。

印字は刻印になっており、薄く削られた部分に黒色の塗料が入れられています。

裏面です。裏面には何もありません。

同線は国鉄が廃止した神岡線を神岡鉱山を所有する三井金属鉱業が全株式の51%を所有する大株主となり、鉱山から出荷される硫酸の安定輸送のために存続された第三セクターの鉄道で、記念乗車券を真鍮板で作成するというのは、いかにも鉱山鉄道ならではのような気がします。

実際、この券を作成するのにどれだけのコストが掛かっているのかは分かりませんが、もし本当に乗車された場合、採算は合わないような気がします。

神岡鉄道 神岡鉱山前駅から奥飛騨温泉口・神岡大橋・飛騨神岡ゆき 片道乗車券

前回エントリーで神岡鉱山前(旧・神岡口)駅では券売機発券の乗車券が発売されていたと申し上げましたが、手元に同社券売機券がございますので御紹介いたしたいと思います。

日付が変ですが、2000(平成12)年7月に神岡鉱山駅で発行された、奥飛騨温泉口・神岡大橋・飛騨神岡ゆきの片道乗車券です。

水色神岡鉄道自社地紋のA型券売機券で、食券用の自販機が使用されていました。

図示致しませんが、裏面には印字はなく、運賃箱への対応はされておりません。

着駅は奥飛騨温泉口・神岡大橋・飛騨神岡の各駅になっていますが、同駅からの駅順は飛騨神岡・神岡大橋・奥飛騨温泉口の順になりますので、記載する着駅の順番は上から飛騨神岡・神岡大橋・奥飛騨温泉口と記載するのが正当と思われます。

同線の列車は全列車がワンマン列車で、運賃箱を備えた車両が運用されておりましたため、もともとさほど多くはない乗降客数の同駅で乗車券を購入して乗車する旅客は殆ど居なかったものと思われ、発売日付の表記が変だろうと、着駅の表記が逆だろうと、問題はなかったものと思われます。

神岡鉄道 神岡口駅発行 開業記念乗車券

1984(昭和59)年10月に神岡鉄道神岡口(後の神岡鉱山前)駅で発行された、同線開業記念乗車券です。

神岡口駅から猪谷駅ゆき

神岡口駅から猪谷駅ゆき

奥飛騨温泉口駅から猪谷駅ゆき

奥飛騨温泉口駅から猪谷駅ゆき

水色神岡鉄道自社地紋のA型相互式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。開業時に登場したKM-100型気動車がデザインされておりますが、どちらも同じイラストになっていて、開業記念の乗車券にしては「使い回し感」があります。

神岡口駅から猪谷駅ゆき

神岡口駅から猪谷駅ゆき

奥飛騨温泉口駅から猪谷駅ゆき

奥飛騨温泉口駅から猪谷駅ゆき

裏面です。どちらも神岡口駅で発売されておりましたので、発行駅名は神岡口駅になっていました。1枚ずつバラバラで発売されていましたので、同時に購入しても券番は異なっていました。金額の安い神岡口~猪谷の券よりも金額の高い奥飛騨温泉口~猪谷の券のほうが売れていたのは意外です。

同線は国鉄神岡線が特定地方交通線に指定されて廃止された後、岐阜県の第三セクターとして路線が継承されたもので、正式名称は神岡鉄道神岡線といいました。存続理由は、沿線にある神岡鉱山からの安定した硫酸輸送を確保するためで、全株式の51%については鉱山を所有する三井金属鉱業が所有していました。

営業キロは19.9kmの路線で、途中の神岡口(のちの神岡鉱山前)駅以外では列車交換ができず、2閉塞区間が連続してスタフ閉塞式になった路線になっていました。

国鉄から継承されて開業した時点で、神岡駅が奥飛騨温泉口駅に、飛騨船津駅が飛騨神岡駅に、西漆山駅が漆山駅にそれぞれ改称されたうえで開業していますが、同駅だけは神岡口駅として開業し、半年後の1985(昭和60)年4月に神岡鉱山前駅に改称されています。そのため、同社の神岡口駅は開業から6ヶ月間だけの期間しか存在していません。

神岡口駅は同線では唯一の駅員配置駅になっていましたが、配置されている駅員はスタフ交換のための運転要員しか配置されておらず、駅事務室と待合室が別棟になっており、乗車券発売の窓口はなく、券売機が置かれているのみでした。

開業時には駅舎横に本社事務所があり、定期券や回数券、記念乗車券などの乗車券類はこちらで発売されておりましたが、普通乗車券の発売は行われていませんでした。

若桜鉄道 若桜駅から郡家駅接続津ノ井駅ゆき 片道連絡乗車券

2014(平成26)年7月に若桜鉄道の若桜駅で発行された、郡家駅接続、JR西日本因美線の津ノ井駅ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色若桜鉄道自社地紋のB型一般式大人・小児用券で、関東交通印刷で調製されたものと思われます。

同社の硬券乗車券は開業当初は独自の印刷場で調製されたものが使用されておりましたが、平成になって日本交通印刷が調製したものに変更されています。

御紹介の券は関東交通印刷で調製されたもので、試験的に導入されたものと思われます。

従来の日本交通印刷で調製された券は、連絡乗車券と社線完結の乗車券の地紋が双方とも水色の自社地紋で、さらに、同社の連絡乗車券には接続駅を経由表記することをしないため、連絡乗車券と社線完結券の区別が付けづらいものでしたが、関東交通印刷券では連絡乗車券は桃色地紋に変更されており、視認性が向上しています。

山形鉄道 長井駅発行白兎駅ゆき 片道乗車券

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

旧年中は拙ブログへの御支援、誠にありがとうございました。

本年も変わらぬ御贔屓のほど、よろしくお願いいたします。

さて、2023年の干支は兎(卯)です。今年も干支である兎(卯)の付く駅を探してみました。

ウサギの付く駅名というものは意外に少ないようで、JR全線ではJR四国予讃線の卯之町(うのまち)駅のみで、その他の私鉄・公営および第三セクターでは山形鉄道フラワー長井線の白兎(しろうさぎ)駅しか探し出せませんでした。

新年第1回目の今回は、白兎駅関連の乗車券類を御紹介したいと思います。

2011(平成23)年7月に山形鉄道フラワー長井線の長井駅で発行された、白兎駅ゆきの片道乗車券です。

桃色山形鉄道自社地紋のB型一般式大人・小児用券です。

印刷場は不明ですが、同社では乗車券類を専門で印刷している印刷業者ではないような印刷場で調製されたもののようで、若干薄めの表面に光沢のある券紙が使用されています。

裏面です。裏面には券番だけがありますが、どうやら印刷場から納品されたときは券番は無い状態の可能性があり、券番はゴム印で捺印されているようです。

白兎駅は山形鉄道がJR東日本の長井線を継承してから2年が経過した1989(平成元)年12月に新規開業した駅で、無人駅になります。同社ではその後のあやめ公園駅や四季の郷駅を開業していますので、一番新しい駅ではありません。

同社には他に、ウサギ駅長のもっちいが赴任している宮内駅がありますが、残念ながら兎(卯)の付く駅ではありませんので、今回選外になってしまいました。

東京臨海高速鉄道 東京テレポートから330円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーで東京臨海鉄道が開業した頃の乗車券をご紹介いたしましたので、今回は現在発行されている乗車券をご紹介いたしましょう。

2018(平成30)年8月に東京臨海高速りんかい線の東京テレポート駅で発行された、330円区間ゆきの片道乗車券です。

青色TWR東京臨海高速鉄道自社地紋の金額式券売機券で、券紙の地紋は開業時から変わりません。

様式も券売機のバージョンアップによって日付が西暦表示になっておりますが、現在のJR東日本の券売機券と似ており、この点についても開業時のままになります。

再掲になりますが、開業時の乗車券です。開業時は路線名が「臨海副都心線」という名称であったために「臨海副都心線○○○円区間」となっておりましたが、路線名が「りんかい線」に改称されたころから、「りんかい線○○○円区間」という表記に変更されています。

ゆりかもめの場合は会社名が改称されたために左上の社名表記が変更になっていましたが、東京臨海高速は社名の変更は行われていないため、開業時と同じ社名が記載されています。

東京臨海高速鉄道 国際展示場から180円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーでゆりかもめ関連の乗車券をご紹介いたしました。東京の臨海エリアにはもう一つ、第三セクターが運営している「りんかい線」関連の乗車券をご紹介いたしましょう。

1996(平成8)年5月に東京臨海高速鉄道臨海副都心線の国際展示場駅で発行された、180円区間ゆきの片道乗車券です。

青色TWR東京臨海高速自社地紋の金額式券売機券になります。

東京臨海高速鉄道臨海副都心線はご紹介の券が発行された年の3月に新木場駅~東京テレポート駅間が部分開業し、途中駅は東雲駅と国際展示場駅のみでした。

その後、2000(平成12)年には「りんかい線」の愛称ができ、同時に路線名を臨海副都心線からりんかい線に改称しています。

ご紹介の券は線名が「りんかい線」となる前のもので、臨海副都心線の表記があります。

東京臨海高速鉄道株式会社は、東京都が90パーセントを出資する第三セクターで、他に周辺自治体や銀行・損保・JR東日本などが出資しています。

ご紹介の券は一般的な券売機券で、JR東日本が出資している関係からか、同社の券売機券とよく似た様式になっています。ただし、ここではご紹介いたしませんが、特別補充券については東京都交通局の様式に酷似しており、どのような経緯でそのようになったのか、興味深い部分があります。

ゆりかもめ 芝浦ふ頭から250円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーでゆりかもめの前身である東京臨海新交通の乗車券をご紹介いたしましたので、今回は同社がゆりかもめとなった現在の乗車券をご紹介いたしましょう。

2015(平成27)年7月にゆりかもめ東京臨海新交通臨海線の芝浦ふ頭駅で発行された、250円区間ゆきの片道乗車券です。

社名部分が「(ゆりかもめ)」となっていますが、青色ゆりかもめ自社地紋は東京臨海新交通時代から引き続き同じものが使用されている金額式券売機券です。ただし、印刷の都合からかもしれませんが、社名が改称された1997(平成10)年ころから地紋の青色が若干薄い色になっています。

再掲いたしますが、東京臨海新交通時代のものと基本的に様式に変化はないものの、券売機の代替によって字体に変化があり、日付の西暦表示、発駅名のローマ字表記、発売時刻の印字等、部分的に変化があることがわかります。

| « 前ページ |