趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

お蕎麦屋さんの硬食

寒くなり、暖かいおそばが恋しくなる季節になりましたので、今回は鉄道とは離れた話題を…。

松月庵というお蕎麦屋さんで使用されていた硬食(硬券の食券)です。

松月庵というお蕎麦屋さんは全国に相当数あるようで、どこのお店で使用されていたものかはわかりません。

よく自販機の食券で見るような地紋の券で、客が席に着いた際、店員は真ん中の点線で2つに千切り、一方の半券をテーブルに置き、もう一方の半券を調理場へ提出して指示をしたものと思われます。

裏面です。

ボール紙のような券紙ですが、大きさはB型券そのものであり、また、仙台や新潟の印刷場を想像させるような5桁の券番も振られています。

このような食券が出てきたら、注文せずに持ち帰りたくなります。

しかし、「蕎麦は食べないのですが、コレクションしているので食券だけ売ってください」なんて言ったら、お店の人は変な人だって思われてしまいそうで、購入する勇気がわきません。

島原港駅発行 島鉄高速船 連絡乗車船券

島原鉄道が運営する島鉄高速船島原港駅発行の西鉄電車への連絡乗車船券です。

金額および着駅が記入式の券となっており、西鉄線内の主要な各駅への発売に対応できるようになっています。

発券に際しては予め着駅と金額が捺印されており、日付印を捺印するのみで発券されます。地紋が薄くて見づらいですが、レールを模った島原鉄道の自社地紋となっており、鉄道会社が経営している船舶路線であることがわかります。

この券の乗車(船)経路は島原港~島鉄高速船経由~三池港~西鉄バス経由~西鉄大牟田駅~西鉄大牟田線主要駅という経路を前提としているものと思われますが、この券は西鉄区間を含まない、西鉄大牟田駅までの券として発券されています。

戸倉駅発行 着駅8駅の乗車券

昭和60年2月に戸倉駅で発行された、1380円区間の両矢印式乗車券です。

戸倉駅は現在しなの鉄道の駅となっておりますが、当時は国鉄信越本線の駅であり、特急あさま号や白山号の停車する駅でした。

赤地紋B型の近距離硬券様式で、同駅は長野鉄道管理局管内の駅でしたので元来新潟印刷場調製の券が設備されていましたが、新潟印刷場の硬券印刷廃止に伴い、昭和末期より民間印刷の外注券となっています。

着駅を見ますと、左上から中央西線奈良井、飯田線伊那新町駅、中央東線上諏訪駅、信越本線黒井駅、小海線野辺山駅、大糸線信濃常盤駅、飯山線越後鹿渡駅、信越本線・上越線・高崎線高崎駅と、実に8つの着駅が並ぶ壮観な券です。

当時の国鉄の規則によって例外は許されなかったのでしょうか、なんとなくA型券にしてあげたくなるような窮屈さです。

土佐くろしお鉄道 中村から東京都区内ゆき乗車券

土佐くろしお鉄道中村駅で発行された、JR東京都区内ゆきの硬券乗車券です。

各私鉄ではJRとの連絡運輸を縮小もしくは廃止してしまう傾向があるなかで、同鉄道は北近畿タンゴ鉄道と並んで長距離用の硬券乗車券を設備している会社です。

A型硬券ですが、比較的券紙が薄く、少々頼りない感じの券ですが、自社地紋が使用された希少な常備長距離乗車券です。

着駅の表示が「JR 東京都区内」ゆきとなっており、なぜわざわざJRの表記を入れているのかわかりませんが、大阪市内ゆきの券にもJRの表示がありましたので、なんらかの考えがあってのことと思われます。

辻堂駅発行 乗車券・普通列車グリーン券一葉券

JR化後の辻堂駅で昭和63年に発行された、乗車券と普通列車グリーン券が1枚にまとめられた一葉券です。

この頃になりますと、硬券を扱う駅自体が少なくなってきていることもありますが、普通列車のグリーン券は自動券売機で購入することが一般的であったためか、硬券のグリーン券を設備している駅はありましたが、乗車券との一葉券を設備する駅は少なかったように思います。

今では、東京近郊の普通列車のグリーン車に乗車すると、今やSuicaグリーン券の勢力が拡大し、グリーン券そのものを持って乗車する旅客のほうが少数派になってしまったように感じられます。

長野電鉄 小布施駅発行 着駅4駅の乗車券

長野電鉄小布施駅発行の、朝陽・信濃竹原・四ヶ郷・綿内ゆきの乗車券です。

現在の長野電鉄の自社線完結である硬券乗車券は着駅が表示された矢印式となっており、同一運賃帯の着駅が1枚の券にまとめられているのが特徴です。

その中でも、着駅3駅記載のものは途中駅に幾つか例がありますが、4駅となりますと、なかなかお目にかかれないようです。

この券の着駅で朝陽駅と信濃竹原駅は長野線の駅で、綿内駅は屋代線の駅となります。残る四ヶ郷駅は、2002年に廃止された河東線(木島線)の駅ですので、おそらく2002年以前に設備された残券として残っていたものでしょう。

ということは、この券の着駅は、実際には3駅ということになります。

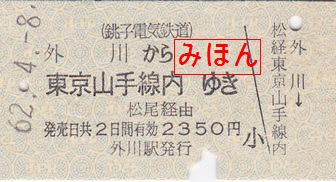

銚子電鉄 外川から東京山手線内ゆき乗車券

昭和62年4月に発行された、銚子電気鉄道(銚子電鉄)外川駅から東京山手線内ゆきの硬券片道乗車券です。

青色PJR地紋のA型一般式のもので、ごく一般的な様式の券です。

銚子電鉄は現在でもJR線との連絡運輸をしていますが、その範囲はかなり縮小されているようで、現在の東京方面の最遠は千葉駅までとなっています。

この券の経由は「松尾経由」となっています。

特に決まりはないと思いますが、通常であれば、連絡乗車券という特性上、JR線との接続駅である銚子駅を第一の接続駅として「銚子・松尾経由」とするのが一般的な考え方だと思います。

敢えて「松尾経由」としたのか、それとも何らかのミスで「銚子」が抜けてしまったのか定かではありません。

ちなみに、拙ブログ10月13日エントリーの「銚子電鉄 JR連絡大型乗車券」で御紹介いたしました券は、経由欄が「銚子・松尾」となっております。

JR東日本バス 小諸支店発行碓井線往復割引乗車券

碓井線のバス車内にて、ドライバー氏に往復利用であることを告げて購入しました。

JRBのJRバス関東地紋の、ゆき券とかえり券が2枚横につながっているもので、原則ゆき券は購入と同時に回収となるため、旅客にはかえり券のみが交付されます。

乗車当日は夏休みの最終日であり、軽井沢駅発横川駅ゆきの夕方の便は満席状態で、乗客の「積み残し」対策としてドライバー氏が支店へ電話連絡をし、増便が続行で運転されるほどでした。

どうやら、青春18きっぷを利用する旅客が、横川駅までの区間をワープするのに利用しているようです。

今冬の青春18きっぷの概要が発表されましたが、利用期間が約10日短いようで、長距離普通列車がどんどん廃止されていく昨今、だんだんとその意義が薄れていくように感じられます。

西武鉄道 西武秩父駅発行 秩父鉄道連絡乗車券?

西武鉄道と秩父鉄道は西武秩父駅で御花畑駅で連絡運輸乗換駅の設定がなされています。

拙ブログ8月31日エントリーの「西武鉄道 御花畑駅発行 常備軟券乗車券」では秩父鉄道御花畑駅で発行された西武鉄道の最短区間用乗車券を御紹介いたしましたが、今回はその逆で、西武鉄道西武秩父駅発行の秩父鉄道最短区間用乗車券です。

秩父鉄道で発行された券は発駅が西武鉄道には存在しない「御花畑」となっている西武鉄道仕様の券でしたが、西武鉄道で発行されている券も発駅が秩父鉄道には存在しない「西武秩父」となっています。

しかし、秩父鉄道発行のものとの大きな違いとして、左上のヘッダーには「(西武鉄道)」の表記があり、西武鉄道の運賃は含まれていないものの、連絡乗車券のような様式になっています。

西武秩父駅発行、西武秩父乗換、秩父鉄道線160円区間という大変奇妙な体裁です。

なぜ、素直に「西武秩父から秩父鉄道線160円区間」としなかったのでしょうか?

西国分寺駅発行 代行バス乗車券

写真は当日運行されていた代行バスです。

上が西国分寺駅⇒立川駅ゆきのもので、下が立川駅⇒西国分寺駅ゆきです。

写真の京王電鉄バス・京王バスの他に、西武バスと立川バスでの運行がありました。

バスの乗車口は駅から離れているため、乗車券を所持していない旅客のために、乗場で乗車券の発売が行われていました。

こちらが西国分寺駅で購入した乗車券です。

簡易車発機ではなく、車内検札用のハンディー端末が使用されています。

発行課所名は「西国分寺001」発行となっており、ハンディー機発行の駅発行券であることがわかります。

| « 前ページ |