趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

大阪駅発行 大阪から100kmまで 普通列車グリーン券

1980(昭和55)年8月に、東海道本線大阪駅で発行された、大阪から100kmまでの普通列車グリーン券です。

若草色こくてつ地紋のA型大人専用券で、大阪印刷場で調製されたものです。

現在の関西地区の普通列車にはグリーン車の連結はありませんが、かつては東海道本線の普通列車にはグリーン車が連結されていました。

関西地区の普通列車にグリーン車が連結されていない理由には諸説ありますが、関西ならではの文化として、多くの人が快適性よりも価格の安さを重視する傾向があり、関東の人より安さを追求する人が多いため、グリーン車があったとしても、普通車に乗車しようと所要時間は同じであることから、グリーン料金という追加料金がかかるのであれば、追加料金のかからない普通車で座れない状態であっても我慢しようとする人が多いという説が定番のようです。

このため、関西地区の普通列車では、新快速電車をはじめ、普通列車には追加料金がかかるグリーン車が連結されていません。

関西地区の普通列車にグリーン車が連結されていない理由はこれだけが理由ではないようで、関西地区ならではの鉄道事情も要因の一つとされています。

それは、関西の鉄道路線のうち、京都・神戸・奈良・和歌山・宝塚方面へ延びる各線にはそれぞれ並行する私鉄が走っており、国鉄は並行する私鉄各社と競合していることから、利用客を奪い合う構図になっていたことも原因の一つと言われています。

関西だけではなく関東の人でも同じことが言えますが、同じ区間を乗車するのなら安い路線を選ぶという利用客は多く、運賃面において安価は私鉄には太刀打ちできない国鉄では、東海道本線の新快速に急行型ボックスシートの153系電車を投入するなど、早くから縦向きに座る快適さを実現しており、これが現在のJR西日本においても継承され、転換クロスシートの車両が投入されたりしています。

このような関西ならではの鉄道事情が旅客のグリーン車に求める座席環境を満たしてしまっていることから、普通車にグリーン車が連結されていないというのも理由の一つのようです。

関西地区普通列車のグリーン車の廃止は、この券が発行された1980(昭和55)年10月のダイヤ改正の時ですが、実際にはそれより早い8月24日でグリーン車の営業は終え、それ以後は編成から外すまでは普通車扱で運用されていたようです。

京王帝都電鉄 京王八王子駅普通入場券

1983(昭和58)年12月に京王帝都電鉄京王線の京王八王子駅で発行された普通入場券です。

桃色けいおうていと自社旧地紋、赤横一条のB型大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

当時、同社では硬券の普通入場券が設備されていた駅がありましたが、まだネットなどで情報が簡単に入手できる時代ではありませんでしたので、地道に窓口で硬券の入場券があるかどうかを確認して購入していました。

その後、同社では通常発売の硬券入場券の発売は終了していますが、平成になってからゾロ目の日を記念した記念要素の硬券入場券は何度か発売されたようです。

ただ、高尾山口駅だけは平成10年代頃まで、硬券入場券が通常発売で残されていました。

京王帝都電鉄 京王八王子から180円区間ゆき 片道乗車券

1977(昭和52)年3月に、前回エントリーの東八王子駅から改称された、京王電鉄京王線の京王八王子駅で発行された180円区間ゆき片道乗車券です。

桃色けいおうていと自社旧地紋の金額式A型券売機券で、スミインク式の時代のものになります。図示は致しませんが、まだこの時代は自動改札機が普及しておりませんでしたので、磁気膜のない白色の券になります。

当時はまだサーマル方式の券は登場しておらず、同社の券売機券としてはスタンダードな様式になります。

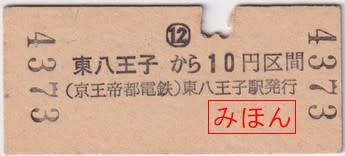

京王帝都電鉄 東八王子から10円区間ゆき 片道乗車券

1962(昭和37)年3月に京王帝都電鉄(現・京王電鉄)京王線東八王子(現・京王八王子)駅で発行された、10円区間ゆき片道乗車券です。

緑色けいおうていと旧自社地紋のB型金額式大人専用券で、井口印刷で調製されたものです。発行された時代からするとまだ鉄道乗車券には「等級」が記載されていた頃ではありますが、この券には等級表示はありません。

裏面です。井口印刷独特のフォントの券番の他、社名・発行駅名、「東八王子から10円区間」の印刷があります。

東八王子駅は京王帝都電鉄の前身である玉南電気鉄道によって大正時代末期に開業した駅で、京王電気軌道との合併や陸上交通事業調整法による戦時合併による大東急の時代を経て、戦後京王帝都電鉄の駅になっています。

1963(昭和38)年、同駅は八王子市の都市計画の影響で約200メートルほど北野駅側に移転をし、そのタイミングで京王八王子駅に改称されています。そして現在、同駅は地下化された時期に八王子高速バスターミナルやホテル、京王八王子ショッピングセンターなどが整備され、地元では「ケーハチ」と呼ばれるエリアになっています。

加古川駅発行 別府港ゆき連絡片道乗車券

1981(昭和56)年8月に山陽本線加古川駅で発行された高砂線野口駅接続、別府鉄道別府港ゆきの連絡片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。

この券が発行された当時、加古川駅には山陽本線と加古川線の他に高砂線という加古川~高砂間の路線があり、野口駅は高砂線の1駅目の駅になります。

同駅は加古川駅から営業キロ2.0kmほどの駅で加古川市の市街地の中にあり、ここからは別府鉄道という私鉄に乗換えることができる乗換駅でした。しかしながら、島式1面2線のホームに高砂線と別府鉄道の線路が到着する形の無人駅になっていました。

裏面です。別府港駅の無効印が捺印されていますが、ゴム印の印面が摩耗し、スタンプ台のインクも乾燥していて、あまり鮮明な陰影ではありません。

高砂線は営業キロが10kmに満たない路線であり、山陽電気鉄道や路線バスのほうが断然便利であることから利用客は多くなく、第1次特定地方交通線に指定され、この券が発行された3年後の1984(昭和59)年12月に廃止されてしまっています。

一方、連絡先の別府鉄道は野口~別府港間3.7kmと別府港~山陽本線土山間4.1kmのミニ路線でしたが、営業距離が短い割に列車本数が少なく、高砂線同様に山陽電気鉄道や路線バスのほうが断然便利であることから利用客は多くなく、こちらも1984(昭和59)年2月に全線が廃止されてしまっています。

西武鉄道 西武新宿から本川越までの特急券

これまで、西武鉄道でかつて発行されていた「むさし53号」の特急券を御紹介して参りました。今回は同社の現行の特急券を御紹介したいと思います。

2022(令和4)年3月に西武新宿駅で発行された、本川越までの小江戸15号特急券です。

桃色PJRてつどう地紋の85mm券で、出札窓口端末で発券されています。

同社の特急券は端末で発券されるようになってからも様式は少しずつ変化しており、ローマ字や車両形式などが追記された現行の様式になります。

特急券の他に乗車券も一葉にして発券することもでき、その場合には表題は「乗車券・特急券」となり、左下の発売額(合計)と特急券(料金)の間に乗車券(運賃)が記載されます。

この券は窓口端末で発券されておりますが、改札内には特急券券売機も設置されており、若干フォントが異なるようです。

新宿線の特急「むさし」号は1993(平成5)年12月のダイヤ改正に10000系特急車両がデビューした際、西武新宿駅発着の「むさし」号および「おくちちぶ」号は「小江戸」号に統一されており、現在は運転されておりません。

また、小江戸号がデビューした際には同社の硬券特急券は廃止されてしまっておりますので、小江戸号の硬券による特急券は発売されていないものと思われます。

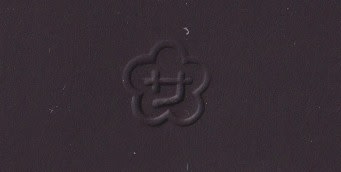

西武鉄道 本川越駅発行 西武本川越ステーションビル30周年記念乗車券 ~その3

前回および前々回エントリーで西武鉄道本川越駅で発行された西武本川越ステーションビル30周年記念乗車券を御紹介いたしましたが、この券を購入して改札カウンターへ持って行くと、レプリカ特急券部分に、かつて同社の検札で使用されていた検札鋏を入れて頂くことができました。

前回御紹介いたしました当時の特急券にも、よく見ると小児断片の下側部分に検札鋏の痕跡があるのが分かるかと思います。

特急券を所持しないで乗車する旅客が多かったのでしょうか、当時は高田馬場駅を発車すると次の停車駅である所沢(現在は東村山)までの間に検札が行われていました。

再掲いたしますが、購入した乗車券に付いてくるレプリカ特急券になります。

この券のレプリカ特急券部分の料金(310円)と記載されている部分にうっすらと検札鋏が入っていることが分かります。

👉

👉

拡大してみました。何となく分かるでしょうか?

同社の検札鋏は桜の文様の中に「せ」とひらがなが入れられていました。

裏返して見ましょう。券紙は券売機券なので黒く磁気が塗られていますので黒色ですので、少しはっきりするかと思います。

拡大してみるとはっきりしてきます。

画像処理で左右反転させてみました。このような文様になります。

西武鉄道 本川越駅発行 西武本川越ステーションビル30周年記念乗車券 ~その2

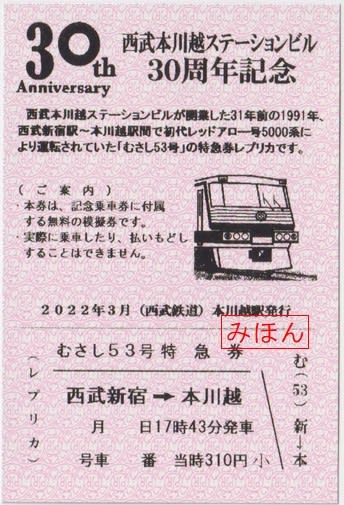

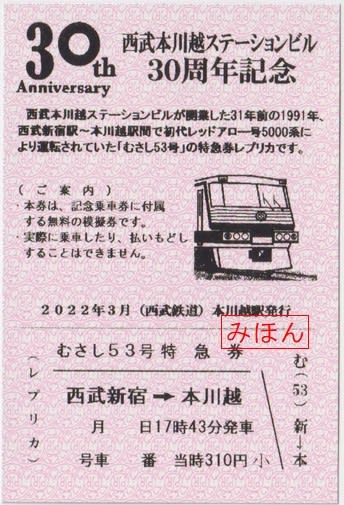

前回エントリーで御紹介いたしました、西武鉄道本川越駅で発行された「西武本川越ステーションビル30周年記念乗車券」のレプリカ特急券について観察致しましょう。

再掲いたしますが、「西武本川越ステーションビル30周年記念乗車券」と同時に発行されたレプリカ特急券です。

縦85mmのうちの55mmくらいの部分には記念券についての説明等が記載されており、下の30mmくらいの部分がレプリカ特急券になります。

説明の部分に記載されているように、この券は、かつて西武新宿~本川越間で運転されていた「むさし53号」の特急券を模したものになります。様式的にはむさし53号末期の特急券をモデルにしているようで、料金部分が「当時310円」と記載されています。これは現在の特急料金が500円であるため、何らかの混乱を避けるための対策であるものと思われます。

こちらが1991(平成3)年2月に西武新宿駅で発行された当時のむさし53号の特急券になります。

黄色せいぶてつどう自社地紋のA型大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものです。

裏面です。券番の他、発行駅名と表記指定列車に限り有効せあることが記載されています。

レプリカ特急券と並べて見ました。活字フォントの形や大きさは異なりますが、発車時刻も同一で、なんとなく雰囲気を醸し出していることが分かります。

西武鉄道 本川越駅発行 西武本川越ステーションビル30周年記念乗車券 ~その1

西武鉄道では、新宿線本川越駅構内にあります西武本川越ステーションビルの30周年の記念乗車券として、川越市内の時の鐘の絵をあしらった記念乗車券と、1991(平成3)年に西武新宿駅から本川越駅間で初代レッドアロー号5000系によって運転されていた「むさし53号」の特急券(レプリカ)記念カードのセットを期間限定で発売しました。

2022(令和4)年3月に新宿線本川越駅で発売された「西武本川越ステーションビル30周年記念乗車券」です。

桃色PJRてつどう地紋の85mm券で、券売機にて発券されています。一枚目が乗車券で、二枚目が「むさし53号」の特急券(レプリカ)記念カードです。

発券される券売機の画面を記録するのを失念しましたが、発券画面の「おトクなきっぷ」という企画乗車券類を購入するボタンを選択し、さらに「期間限定発売きっぷ」というボタンを選択すると発券ボタンが出てきます。

このような乗車券を券売機で発券するというのは珍しいことですが、券売機のどのボタンを押せば良いのかが少々分かりづらく、券売機の近くその通りに押し進んで行けば辿り着けるよう、ポスターが掲示されていました。

発売期間は2022年3月4日(金)から2022年3月21日(祝・月)までで、発売時間は始発列車の乗車に必要な時刻から16:00までとなっていました。

乗車券は大人150円・小児80円の区間のみで発売当日に限り有効となっており、実際に使用して乗車券が効力を失った場合には、旅客が駅係員に申し出た場合、当該乗車券を持ちかえることができるとのことでした。

券の様式は85mm券として発行されており、同社営業規則に、

第 183 条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。

(1)旅客運賃・料金額

(2)有効区間

(3)有効期間

(4)発売日付

(5)発売箇所名

2 次の各号に掲げる乗車券類にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略することができる。

(1)臨時に発売する乗車券類

(2)その他特殊の乗車券類

と定められている内容が網羅されています。

ただし、自動改札機には対応していないようで、「自動改札機・自動精算機はご利用になれません。」と記載されています。

また、払い戻しは記念乗車券と記念カードの2枚すべてがあり、未使用な場合に限り本川越駅のみ可能とのことで、区間変更に限って取扱いをするものの、乗車券類変更は行わないという制約がありました。

購入時に発券された領収書です。取引内容は「乗車券類」ではなく「企画券」となっています。

鐵道省 品川から横浜ゆき 2等車用乗車券

1932(昭和7)年10月に東海道本線品川駅で発行された、横浜ゆきの2等車用乗車券です。

青色GJRてつだうしゃう地紋のB型相互式大人・小児用券となっています。

当時の品川~横浜間は現在と同じように東海道本線や横須賀線の列車(電車)や京浜・東北線の電車が運転されておりましたが、京浜・東北線(現在は京浜東北線)の電車にも2等車が連結されており、同区間の2等車の需要はそれなりにあったものと推測されます。

京浜・東北線はこの券が発行された約1ヶ月前に東北本線の赤羽~大宮間が電化されたことに伴って大宮駅まで運転されるようになったころでしたが、6年後の1938(昭和13)年になると戦時輸送体制となり、京浜・東北線の2等車は廃止されてしまっています。

| « 前ページ |