趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

金沢駅発行 復路専用乗車券

前回および前々回にJR西日本金沢駅精算所で発行された復路専用乗車券をご紹介いたしましたが、国鉄時代に発行されたものが手元にございましたので御紹介いたしましょう。

国鉄時代の昭和60年7月に金沢駅改札で発行された、津幡までの復路専用乗車券です。青色こくてつ地紋のA型硬券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

JRとなってからのものとは違い、題字は「復路専用乗車券」となっており、名古屋駅で発行されているものと同一です。発行箇所名は「〇ホ 金沢駅発行」となっており、確かに精算所で購入したものですが、「〇ホ」の意味するところは不明です。

小児断片の一番下にある「〇改」の符号は運賃改定から初めて設備されたロットであることを指す符号で、国鉄の乗車券類では名古屋印刷場の券に多くみられました。

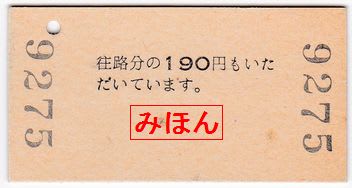

裏面です。

往路分の190円も領収済である旨の注意書きが裏面に印刷されています。JRになってからの大型軟券になるとこの文言は表面に印刷されているところも大きく異なります。

金沢駅の復路専用乗車券は、北陸新幹線開業によって金沢~津幡間がIRいしかわ鉄道に移管されており、移管と同時に設備廃止となっているのか、あるいは現在でも形を変えて存在しているのか、まだ調査しきれておりません。

JR西日本 金沢駅発行 復路専用乗車券(常備券)

前回エントリーで金沢駅精算所で発行された、手書きの改札補充券による復路専用乗車券を御紹介いたしましたので、今回はかつて発売されていました常備式券をご紹介いたしましょう。

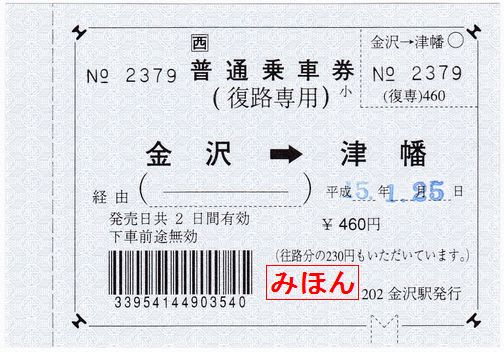

前回ご紹介いたしました金沢駅精算所(金沢駅改札202)にて発行された、津幡までの復路専用乗車券の常備券となります。

青色JRW地紋の補片サイズの常備券となっており、精算用のバーコードも付いています。名古屋駅の復路専用乗車券には「復路専用乗車券」という記載がありますが、金沢駅のものは「普通乗車券(復路専用)」となっており、まるで別のもののようです。

常備券であるがゆえにいかにも乗車券という雰囲気を醸し出していますが、この券は改札で発行される改札補充券の一種であり、常備式の改札補充券というカテゴリーのもので一般的な乗車券ではありません。

昨年4月の消費税率改定で480円に値上げされて新券が出たということを聞きますが、私が購入できたときには前回エントリーの通り売切れ欠札となっており、入手することはできませんでした。

JR西日本 金沢駅発行 復路専用乗車券

北陸新幹線開業を間近に控えた本年2月、JR西日本金沢駅精算所(金沢改札202)で改札補充券によって発行された、金沢から津幡までの復路専用乗車券です。

若草色JRW地紋の特別補充券で発行されています。

この券は七尾線から津幡接続で富山方面に行く旅客が、金沢駅まで足を延ばして下車する際に発行されるもので、復路専用乗車券として発行されています。実際に有効な原券を精算所に提示して購入いたしました。

同駅精算所では専用の改札補充券が存在しておりましたが、専用の券は売り切ってしまったとのことで津幡から金沢間の精算を言われましたが、分岐往復の券を記念に購入したい旨を伝えましたところ、改補での発行ならばできるとのことで発券いただきました。残念ながら最終の480円券は所持しておりませんが、常備券ではない改補での発券というイレギュラーな対応に感謝する次第です。

摂ブログ2006年10月エントリーの「名古屋駅の復路専用乗車券」にて御紹介いたしておりますものと比べますと、事由欄の発券事由が名古屋駅のものが「分岐往復券」となっているのに対してこちらは単に「往復券」となっています。

新潟駅発行 新潟から400kmまでの自由席特急券

日付が不鮮明ですが、昭和56年8月に新潟駅で発行された、400kmまでの自由席特急券です。

桃色こくてつ地紋のA型券で、新潟印刷場にて調製されたものです。

この券は新潟駅から上越線の特急とき号に乗車した時のもので、乗車券はマルス端末で発券されたものの、なぜか自由席特急券については硬券で発行されました。

新潟印刷場の硬券は昭和50年代初頭に活字の変更が行われている券種が存在し、自由席特急券についても様式が変更されています。

こちらは昭和51年7月(?)に、窓口は異なりますが、新潟駅で発行された、400kmまでの自由席特急券です。

1枚目のものと比べますと、発駅名・三角矢印・距離数字およびkmの文字が小さいことがわかります。

なぜ途中で様式変更となったのか理由はわかりませんが、視認性を高めるための対策であった可能性があります。

高千穂鉄道 延岡駅発行 高千穂ゆき片道乗車券

自宅PCが突然飛んでしまって更新ができずにおりました。急遽代替機を導入いたしましたが、新しいPCは何かと使用しづらく、更新頻度が少々落ち込んでしまうような気がします。

さて、久しぶりのエントリーは、平成3年11月に高千穂鉄道延岡駅で発行された、高千穂駅ゆきの片道乗車券です。

緑色高千穂鉄道自社地紋のB型一般式乗車券です。

印刷場が不明で、他社の硬券乗車券には見られない様式です。

図示いたしませんが、裏面には券番のほかに「延岡駅発行」と発行箇所名が印刷されており、表面および裏面の双方に発行箇所名が印刷されている券であることになります。

東京急行電鉄 (新)渋谷駅発行 入場券

2年前のきょう、渋谷駅で大きな出来事がありました。東京急行電鉄東横線の渋谷駅が地下化によって営業を終了し、翌日の1番電車からは、今まで田園都市線の渋谷駅であった地下の渋谷駅から発着するようになったのです。

カレンダー上では翌16日ではありますが、15日の最終電車の出発を大勢の人々が見守っていました。渋谷駅の毛内駅長が最終列車を見送った姿には、渋谷駅のひとつの時代が終わり、また次の時代の幕開けを感じさせられたのは、鉄道ファンだけでは無かったのではないかと思います。(この写真は、東横線渋谷駅廃止後のイベントの時、たまたまお見掛けした毛内駅長殿に敬礼して撮影させていただいたものです。)

そんな渋谷駅ですが、東横線の乗場に対し、田園都市線の乗場を「(田都)渋谷駅」と区別されていましたが、乗車券類には「田都」ではなく、「新」という符号が付けられておりました。

「(田都)渋谷駅」の最終日に購入した、券売機発行の入場券です。桃色PJRてつどう地紋のA型券売機券です。

「(田都)渋谷駅」は昭和52年に新玉川線の開業の際に開業した駅で、帝都高速度交通営団(現・東京メトロ)が半蔵門線の駅として建設したものの、開業時は東急新玉川線のみの駅であったため、東急が駅務を管理する駅となっていました。この時、東横線の駅とは改札が異なることから別の駅として管理されたため、新玉川線の「新」を符号として付けて「(新)渋谷駅」とされたのが始まりです。

その後、翌53年に営団半蔵門線が開業し、新玉川線と相互乗り入れが開始されると「(新)渋谷駅」は営団に移管されましたが、駅名は「(新)渋谷駅」のまま継承されました。

平成12年には新玉川線は田園都市線に編入され、さらには平成19年になりますと「(新)渋谷駅」の駅務が東急に再び移管され、この頃には「(田都)渋谷駅」を名乗るようになっていたようですが、依然乗車券類の表記は「(新)渋谷駅」のままでした。

そして、「(新)渋谷駅」表記の乗車券類は平成25年の東横線地下化に伴って渋谷駅が一元化されるまで健在でした。

この頃になりますと、符号の意味を示す「新玉川線」の名称が消滅してしまってから13年が経過しており、「(新)」の意味するものが何なのかが薄れていたように思えます。実際、「新しい渋谷駅」だから「(新)渋谷駅」だと思われている利用者も少なくなかったと聞いています。

津幡駅発行 森本・東金沢・倶利伽羅ゆき 矢印式乗車券

昭和59年3月に北陸本線津幡駅で発行された、矢印式の森本・東金沢・倶利伽羅を着駅とする120円区間ゆき片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型矢印式券で、名古屋印刷場で調整されたものです。

着駅の一つである倶利伽羅駅は明治41(1908)年に倶利伽羅信号所として開設され、翌42(1909)年に駅に昇格しています。以来、昭和62(1987)年の国鉄分割民営化によってJR西日本に継承されましたが、本日を以ってJR西日本としての営業が終了し、明日からは北陸新幹線の金沢延伸全線開業に伴って新幹線と並行する北陸本線の在来線区間は経営分離され、富山県部分は「あいの風とやま鉄道」、石川県部分は「IRいしかわ鉄道」となり、同駅はIRいしかわ鉄道が管理する、両鉄道の境界駅となります。

本日、上りは0時15分発の金沢ゆき、下りは23時00分発の富山ゆきが、JR北陸本線として同駅を発車する最終列車となる予定です。

JR東日本 御岳堂からBRT陸前横山ゆき乗車券

ちょうど4年前の14時46分18秒に、未曾有の自然災害であり、人類史上最悪の人災でもある東日本大震災が起きました。

あれから4年の歳月が過ぎ、鉄道業界では見た目上の東北地域の鉄道の復旧や目前に開業が迫る北陸新幹線の開業等、まるであの日を忘れてしまったかのような状況となっており、悲惨な事実が少しづつ薄れてきてしまっている感があります。

しかし、あの災害・人災はまだ終結しているものではなく、完全な復興や御被災者様のケアに及んでは道半ばであり、正直まだ始まったばかりといった状態です。

御被災者様の御快復と被災地の一日も早い復興を心より お祈り申し上げます。

さて、本日はMV端末で発券されたものですが、気仙沼線御岳堂駅からBRT陸前横山ゆきの乗車券です。

乗車経路は御岳堂駅~(気仙沼線)~柳津駅~(気仙沼線BRT)~陸前横山となっており、本来は気仙沼線完結の乗車券ではありますが、同線が柳津駅~気仙沼駅間が東日本大震災による被災によって不通となっていることから、同区間がBRT(バス・ラピッド・トランジット)方式によって暫定営業されているため、柳津駅でBRT線に乗換える乗車券となっています。

陸前横山駅は昭和52年に気仙沼線の駅として開業した石巻駅管理の無人駅でしたが、平成23年の東日本大震災による被災によって営業休止となってしまいます。

しかし、平成24年8月よりBRT方式による暫定営業が行われており、鉄道時代の駅から若干移動した国道上に設けられています。

JR東日本は山田線の一部区間である宮古~釜石間を鉄道で復旧させたうえで三陸鉄道に譲渡する表明をしましたが、常磐線の不通区間問題もあり、残念ながら完全復興まではまだまだ時間が掛かりそうです。

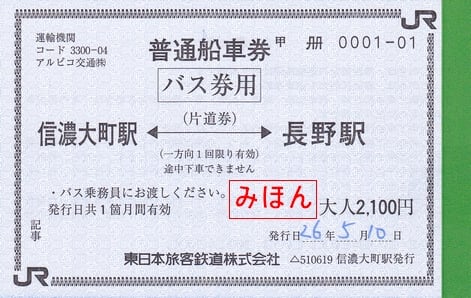

JR東日本 アルピコ交通用船車券 ~その2

前回エントリーでJR東日本信濃大町駅で発行された大人片道用のアルピコ交通バス船車券を御紹介いたしましたが、小児往復用として発券されたものもございますので御紹介いたしましょう。

大人片道用券と同じ時に購入した、小児往復用の船車券です。

青色JRE地紋の補充式船車券で、金額部分は復路用のみチェックライターによる刻印で表示してあります。

前回の記事でも申し上げましたように、なぜか小児用は片道用の設定が無く往復用のみ発券可能ということでしたのでお願いしました。

出てきた券は補充式の船車券を2枚使用し、1枚目は往路用・2枚目が復路用として発券されています。運輸機関名や期間コード等の事項は手書きによる記入となり、乗車区間は往路用が信濃大町駅から長野駅までとなり、復路用はその逆になります。そして、記事欄に往路用および復路用の記載があります。

有効期間の部分は「発行日共1箇月間有効」となっていますが、なぜか駅名小印を捺印の上「1カ月」と訂正されています。

JR東日本 アルピコ交通用船車券

平成26年5月に信濃大町駅で発行された、アルピコ交通バス長野駅ゆきの常備片道船車券です。

青色JRE地紋のノンカーボン式軟券で、補充式船車券同様に券の右端には緑色のコーポレートカラー色の縁があります。有効期間は発行日から1カ月間で、券面の案内から、長野駅ゆきの乗車用の他、長野駅から信濃大町駅方面の乗車用としても使用することができるようです。

同駅のみどりの窓口ではアルピコ交通の船車券を発売していますが、特に発売している旨の案内は特になく、バス乗り場の停留所ポールにもそれらしい案内が無いことから、大抵の利用客はバス車内で精算をしているものと思われます。

設備されている常備券は大人片道用1種類のみで、小児片道用の発売は行われておりませんが、往復用は大人用および小児用双方を発券することができるとのことで、JRとアルピコ交通間の取り決めとは思いますが、かなり変則的な取扱いです。

| « 前ページ |