趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

JR東日本 Suica定期券による分割定期

首都圏管内のJR東日本の駅で発行された、Suica定期券による三鷹~代々木間および代々木~新橋間の分割定期券です。6箇月の通勤定期として発行されています。

乗車経路は三鷹~新宿~代々木~原宿~品川~新橋というもので、三鷹~代々木間が電車特定区間、代々木~新橋間が山手線内の定期運賃表で計算されています。

この区間を通しで購入すると、営業キロ29.3kmの電車特定区間定期運賃の66,700円になりますが、分割定期券にしますと、三鷹~代々木間の営業キロ14.5kmの電車特定区間定期運賃の31,020円と、代々木~新橋間の営業キロ14.8kmの山手線内の定期運賃の27,920円の合計58,940円となり、通しで購入するより7,760円ほど安くなります。

ただし、分割定期はどの区間でも購入できるわけではなく、JR線完結で他社線との連絡定期でないことと、連続する定期券は2枚までであること、2枚の定期券の使用者情報および有効期限が同一である必要があります。

多少マニアックで駅係員に見せるときにはちょっと恥ずかしいですが、合法的に7,760円安くなるとなれば納得できます。

JR東日本 日本旅行新宿支店発行 通勤定期券

前回および前々回のエントリーで旅行会社発行のJR東日本通学定期券を御紹介いたしましたが、旅行代理店では通学定期券だけでなく、通勤定期券の発行をすることもできます。

こちらは2009年12月9日にエントリーしたものの再掲ですが、日本旅行新宿支店発行の通勤定期券です。

青色JRE地紋の区間補充式券(補定)ですが、通学定期より需要が多いのでしょうか、発行箇所名は「〇日 新宿発行」と印刷されたものとなっています。

五反田接続の都営地下鉄浅草線泉岳寺までとなっていますが、前回エントリーの小田急線伊勢原駅とは違って駅名印がありましたので、着駅がボールペン書きとなることはありませんでした。

やはり、前回の小田急線接続のものと同様、着駅のところに「〈五反田接続〉」という印が捺されていますが、経由欄には「(中)大久保 五反田」と、接続駅までが記載されています。経由の表記方法は統一されていたわけではなかったのか、もしくは発券した係員に拠ったのか分かりませんが、毎回どのような定期券が出てくるのかが楽しみで、毎回違った旅行代理店に定期券を購入しに行ったものです。

JR東日本 近畿日本ツーリスト神田支店発行 通学定期券

前回エントリーで日本旅行で発行されたJR東日本の定期券を御紹介いたしましたので、今度は近畿日本ツーリスト神田支店で発行された定期券を御紹介いたします。

日本旅行のものと同様に桃色JRE地紋の区間補充式券(補定)で、発行箇所名が記入式の汎用券です。近畿日本ツーリスト発行であることを示す「〇近」の符号が発行箇所名の頭につけられており、近畿日本ツーリストで発行されたことが分かります。

今回は小田急線伊勢原駅への連絡定期券として発行されています。もっと新宿寄りの駅であれば駅名印があったのかもしれませんが、伊勢原までの需要はほぼなかったのでしょう、着駅のハンコが無かったと思われ、ボールペンでの手書きとなっています。

経由欄には「(中央線)」とのみ記載され、小田急線との接続駅である「新宿」の表記がありませんが、その代わり、着駅の下にカッコ書きで「(新宿.接続)」という印が捺されています。

JR東日本 日本旅行新宿支店発行 通学定期券

平成元年7月に日本旅行新宿支店で発行された、JR通学定期券です。

桃色JRE地紋の区間補充式定期券(補定)で、発行箇所名も記入式の汎用券です。発行箇所名の頭に日本旅行で発行されたことを示す「〇日」符号が付いていることで日本旅行で発行されたことが分かります。

現在ではJRの定期券を旅行会社で購入することはできませんが、国鉄が民営化して数年位、日本旅行や日本交通公社(JTB)、近畿日本ツーリストなどの旅行代理店でもJRの定期を購入することができました。

当時、駅には定期券発売機がありませんでしたし、窓口でもJRカード以外のクレジットカードが使用できませんでしたが、旅行代理店で購入するとクレジットカードでの支払いが可能でした。しかし、一般の利用客には定期券を旅行代理店で購入するという概念がなかったためか、需要は決して多くは無く、日本交通公社の限られた支店以外では補定による手作業での発券となっていました。

この頃では自動改札機はあまり導入されていなかったものの、首都圏JRの駅ではマルスおよび印発機による定期券の機械発券がほぼ100%に達しており、趣味的にこちらの方が魅力的であり、いろいろな店舗で定期券を購入したものです。

平成になってまだ7カ月が経過した7月の発行ですが、都心にある支店であるにも拘わらず昭和券の残券を使用しているところから、需要の低さが伺われます。

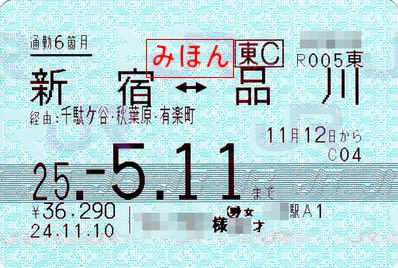

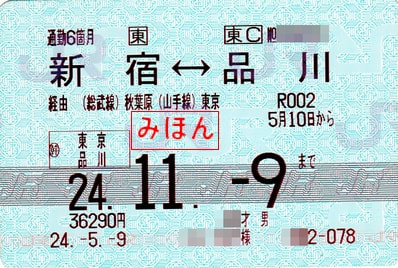

JR東日本 新宿~品川間の定期乗車券

JR東日本の新宿駅から品川駅までの通勤定期乗車券です。

水色JRE地紋の磁気定期券で、MEX型マルス端末で発券されています。経由は新宿~(中央東線)~御茶ノ水~(総武本線)~秋葉原~(東北本線)~東京~(東海道本線)~品川という経路です。

同じ区間の定期券ですが、こちらはEV10型多機能券売機で発券されたものです。

同じ会社の同じ区間の定期券であるのに、機種の違いということでこんなにも様相が違います。特に、経由表記の方法の違いには、これでも同じ会社なのかと目を疑いたくなるほどです。

EV10で発券されたものですが、経由欄の下に、ちょっと見慣れない表記が存在します。

その部分を拡大してみました。

「〇幹 東京 品川」と記載され、四角で囲ってあります。これは東京~品川間については別途新幹線自由席特急券を購入すれば新幹線にも乗車できるという意味で記載されています。

購入時には新幹線に乗車する云々の選択を求められるものではありませんが、自動的にこのように記載されます。しかし、マルスおよびEV端末(指定席券売機)で発券されたものについてはこの表記はなされておらず、知らなければ新幹線にも乗車することができるという事実に気づかない旅客も多いかもしれません。

尤も、この区間については840円の特定特急券を購入して新幹線に乗車するという選択は一般的にほぼあり得ないですが、EV10で発券されたものにはこの記載が必ずあることの理由がわかりません。ただし、マルス端末の場合、発券入力時に操作をすれば表示がなされるのかもしれません。

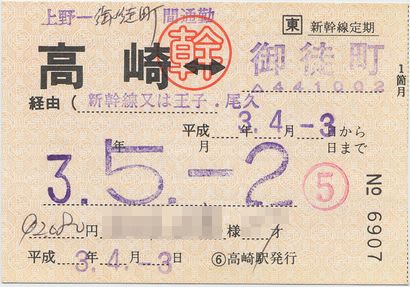

高崎駅発行 補充式新幹線定期券

高崎駅~上野駅間が新幹線利用で、上野駅~御徒町駅間が在来線の通勤定期となっています。

経由欄にありますように、高崎駅~上野駅間は新幹線に乗らずとも、在来線にも乗車することが出来るようになっており、「新幹線又は王子・尾久」経由となっています。

高崎駅発行の新幹線定期券はマルス発券にようものが一般的ですので、補充式定期券での発券となったのには早朝の発券であったなど、何らかの事情があったものと思われます。

都営地下鉄連絡定期券

日本旅行新宿営業所発行の、JR吉祥寺駅~都営浅草線泉岳寺駅までの連絡定期券です。

平成元年に発行された補充式定期券です。

現在、日本旅行では定期券の発売はしていないようですが、当時は通学用の赤券も常備されていました。

当時は他にもいろいろな旅行会社が定期券の発行をしていたのですが、今は殆ど見かけません。

御紹介の券はJR吉祥寺駅~中央線~新宿乗換~山手線~五反田接続~都営地下鉄浅草線泉岳寺駅という経路のもので、JR線と都営地下鉄線とは乗車券での連絡運輸は行われていませんが、連絡定期券のみ取り扱われています。

連絡定期券で「泉岳寺」なんてあまり需要がなさそうですが、旅行会社に定期券用のゴム印が設備されていたのには驚きです。

もっとも、泉岳寺駅は東京都交通局の管理駅である他に京浜急行電鉄の起点駅でもありますので、どちらかというと、そちらの方に使用するために設備されていたのかもしれません。

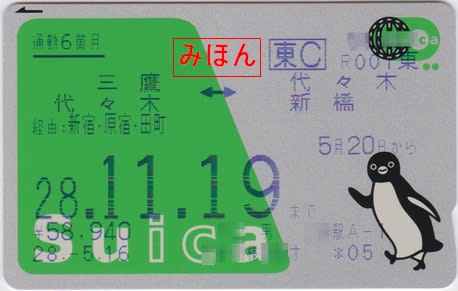

JR東日本 定期券発売機発行のSuica定期券

自身が通勤で使用する定期券の継続購入に際し、初めて定期券発売機で購入してみました。

2007年12月15日に拙ブログ「JR東日本の定期券発売機」にてエントリーいたしましたように、昨年の12月までは定期券発売機は現金のみの取扱いであったために敢えてこちらで購入することはしませんでしたが、クレジットカードが対応になったため、今回試しに購入してみました。

左がMV発行のもので、右が今回購入した定期券発売機発行のものです。

このように比べてみますと、同じ区間のSuica定期券ですが、様式がだいぶ違います。

MV発行のものはマルスで発行したものと基本的に字体・レイアウト共様式は同じであり、JR各社の標準パターンになっていますが、定期券発売機のものはかなり独特です。

特に字体は国鉄末期からJR初期に存在した「定乗印発機」のものと良く似ています。これは恐らく開発された当時のシステムを改良されたものが使用されていることに由来するものではないかと思われます。

それでは双方が大きく異なるところを比べてみましょう。

まずは、JR東日本で発行されたことを示す「□東」マークです。

MVのものは右上のR通番(クレジットカード利用時の紐付けを示す通し番号)の後に「東」と表記されていますが、定期券発売機のものは左上に「□東」と独立表記されています。

また、定期券発売機発行券のR通番は右中の使用開始日の上に表記されています。

次に、乗車経路の表記方法です。

双方共、東小金井駅と起点とし、中央本線の中野・新宿・四ツ谷を経由して御茶ノ水にて乗換え、総武本線を経由して秋葉原で再び乗換え、東北本線・東海道本線(山手線・京浜東北線)の神田・東京・新橋を経由して品川を終点とする経路にて発券されています。

MVのものが一般的によく見られる表記方法ですが、定期券発売機のものは単に線名のみが羅列されている表記方法で、経由駅名の表記が東京駅以外全くありません。ある意味、かなり不可思議な表記方法です。一瞬、どこを経由しているものなのか分からなくなります。

最後に、乗車区間の字体を比べてみましょう。

上がMVのもので下が定期券発売機のものです。

MVのものは駅名は大きく、中間の矢印は小さめになっていますが、定期券発売機のものは駅名は小さめで、中間の矢印は逆に大きめです。

首都圏のJR東日本の駅で観察していますと、定期券を発売機で購入する乗客の間では「定期券は定期券発売機で購入するもの」という概念が存在するのか、定期券発売機に行列ができていても、隣のMVには誰も並んでいない、という現象が良く見受けられます。

この状況から推察するに、首都圏のJR東日本管内で利用されている定期券にはかなりの割合で定期券発売機で発行された定期券やSuica定期券が利用されているものと思われますが、普段何気なく使用されてはいるものの、字体やレイアウトの違いが随所に見受けられる定期券発売機発行の定期券やSuica定期券は、もしかするとJR各社の間では異端児なのかもしれません。

JR東日本の定期券発売機

JR東日本のHPでは見つけ出せませんでしたが、本日から定期券発売機でもVIEWカード以外のクレジットカードが使用できるようになりました。

これは品川駅にある定期券発売機です。

今まではクレジットカードを利用して定期券を購入する場合、窓口もしくはMV端末での購入となっていました。しかし、比較的高額な取引である定期券を現金で購入することを嫌う利用者の便を考慮したのか、いままでVIEWカードしか使用できなかった定期券発売機を改修のうえ、他社カードも利用できるようになりました。

写真の右側に写っていますように、数日前から定期券発売機でも他社クレジットカードが使用できる旨のポスターが貼られていましたが、別途パンフレットなどで特にPRしているわけではないようです。

JR東日本エリア以外のご訪問者様への参考として、Suica定期券をUPいたしました。

特急用通学定期券

このたび、(4-タ)様のブログ「(4-タ)」とリンクを張らせて戴きました。またもやきっぷ系ブログのお友達が増えました。よろしくお願いいたします。

JR四国の路線は普通列車よりも特急の走る割合が多い路線があり、どうしても通勤・通学に特急列車を使う必要があります。そこで登場したのが、今回御紹介する予讃線の松山⇔壬生川間の特急用通学定期券です。

JR四国のHPを見ると、「快て~き」という商品名で紹介されており、200キロ以内の特急停車駅相互間で発売されているもので、乗車区間の一部を特急利用にすることも可能です。

JR本州旅客鉄道各社には新幹線用の定期券は存在しますが、このような在来線特急のものは無いのではと思います。(※注)

この他、JR3島旅客鉄道各社には、JR北海道には「かよエール」という特急用定期が、JR九州には「エクセルパス」という特急用定期がそれぞれ設定されているようです。

それにしても、壬生川⇔松山間は67.6kmあり、特急でも約1時間かかります。定期代金はとても高価ですが、なんとも豪華な通学ライフですね。

(※注)

105系F11様より、JR西日本にも「パスカル」という在来線特急用定期券があるというコメントをいただきましたので、訂正いたします

(4-タ)様より、JR東日本には「定期券用月間料金券」なるものがあるというコメントを戴きました。これは純粋に特急用定期券というものではありませんが、目的として、「恒常的に定期券で在来線特急に乗るためのパス」とい点では同じようなものです。定期券と料金回数券を足して2で割ったようなものでしょうか?現物は見たことありませんが、確か120ミリのマルス券だったと記憶しています。