趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

普代駅前駅発行 普代から140円区間ゆき乗車券

昭和59年3月31日に発行された、普代駅から140円区間ゆき乗車券です。

桃色国鉄地紋の金額式券で、仙台印刷場による調製です。

普代駅は鉄道線の駅ではありますが出札業務は東北地方自動車部が担当しており、国鉄バスの窓口で鉄道の乗車券も発売しているような格好でした。そのため、発行箇所は「普代駅前駅」という、いかにもバスの停留所のような表記になっています。

同駅は久慈線の駅で、昭和50年7月の久慈~普代間開業に際して開業した駅でしたが、現在久慈線は廃止・第三セクター化され、同駅は三陸鉄道北リアス線の駅となっており、普代村が受託する簡易委託駅となっています。

JR東日本 四ツ谷駅発行普通列車グリーン券

平成元年3月に四ツ谷駅で発行された、東京駅発の普通列車グリーン券です。

緑色JRE地紋のA型券で、東京印刷場調製の券です。

当時、JR東日本の硬券類はもはや末期状態にありましたので、本当は発駅である東京駅発行のものが欲しかったのですが、硬券を常時発売していて、かつ、発駅が印刷された券を発売しているのは四ツ谷駅が一番手っ取り早かったために購入した次第です。

東京駅から50kmまでの最短区間のグリーン券で、東海道線であれば大船まで、横須賀線であればそのひと駅先の北鎌倉まで乗車できます。

この券の発行日である平成元年3月31日まではグリーン料金に通行税が1割ほど加算されており、「¥800 税1割共」という料金表示になっています。翌4月1日からは消費税が導入されることとなり、通行税は3月31日限りで廃止されていますので、この券は通行税が加算された制度の最終日の券ということになります。

消費税の導入に伴い、通行税10%から消費税3%(当時)となることから、800円であった当該グリーン料金は740円(現在は消費税率5%となり、750円)となり、実質的に値下げとなっています。

グリーン料金そのものがいくらであったかという資料を見たことはありませんが、800円の10%が通行税だとすると、現在の50kmまでのグリーン料金が750円ですから、逆算するとグリーン料金単体の料金は720円というところでしょうか?

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~いすみ鐵道

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券のラストはいすみ鐵道です。もう少しおつきあいください。

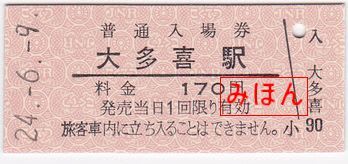

いすみ鐵道の券も本社所在地である大多喜駅のものとなっています。

桃色国鉄地紋のB型券で、各社が無地紋の横一条もしくは自社地紋となっているなかで、唯一国鉄地紋という自社独自のものでない地紋をあしらったものとなっています。

こちらが同社のオリジナル様式の現行券です。同社は数年前までは日本交通印刷調製のA型無地紋券が使用されていましたが、現在は関東交通印刷調製の無地紋赤横一条のB型券です。大多喜駅の他に国吉駅と大原駅にも硬券入場券の設備がありますが、比較のために大多喜駅のものをアップいたしました。

記念入場券と比べますと、地紋と横一条のあるなしの相違がありますが、印刷場が同じところであることもあり、活字製版については全く同じものが使用されているようです。6社の中では千葉モノレールのものが一番通常の様式の券に近い感じが致しますが、いすみ鐵道のものは地紋を除けば全く同一のものとなります。

千葉の2社が「地産地消」なのでしょうか、同じ千葉県にある関東交通印刷の券を使用していることもあり、今回の記念入場券の中で、オリジナル券と記念入場券にあまり相違がなく、「見慣れた」感じを受け、千葉県以外の4社については比較的様式をオリジナルに近づけているものの、印刷場の違いによる活字の違いから、かなり雰囲気を異にする感覚を受けました。

しかし、私個人の感想としては、オリジナルの券がセットされているよりも、このような独特な券がセットされていることに興味を抱いて購入した次第です。

「好き嫌い」は人それぞれですが、個人的には大変気に入っている記念入場券セットのひとつです。

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~千葉モノレール

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券の5番手は千葉モノレールです。

千葉モノレールは動物公園駅の券が入っており、今回の6社の中では唯一通常発売されていない駅のものとなっています。

券はB型の千葉モノレールオリジナル地紋の券で、大人専用券となっています。

料金の横に「発売当日限り有効」と記載されており、同社の硬券入場券は一風変わった様式です。

こちらは同社で通常発売されているオリジナル券で、千葉駅発行のものとなります。同社では通常発売は千葉駅のみとなっていますので、駅名が違いますが、比較のためにこちらをアップいたしました。

B型千葉モノレールオリジナル地紋の大人専用券で、様式的には全く記念入場券と同一です。印刷場も記念入場券と同様に関東交通印刷によるものですので、発行駅名が異なりますが、今までの中では一番オリジナル券に近いものとなります。

オリジナル券の裏面です。

記念入場券にはありませんが、オリジナル券には「懸垂式空中飛行鉄道 千葉モノレール」の表記と発行箇所名の記載があります。

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~ひたちなか海浜鉄道

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券の4番手はひたちなか海浜鉄道です。

ひたちなか海浜鉄道は本社所在地である那珂湊駅分となっています。

関東交通印刷調製のB型無地紋の券で、赤横一条が入っています。同社の硬券入場券には小児断片はなく、大人専用券です。

また、社名が1行目に記載されていたり、「通用発売当日1回限り」や「客車内に立入ることはできません。」などの記載は、今までの3社のものとは異なる表現となっています。

こちらは同社オリジナルの券です。

B型無地紋の大人専用券で赤一条の入った券です。記念入場券はかなりオリジナルに近い感じではありますが、オリジナル券は日本交通印刷による調製となっており、活字の字体に相違があるため、やや雰囲気が異なっています。

同社は入場券の他に一部乗車券も硬券で発売しておりますが、そのいずれも日本交通印刷で調製されています。関東交通印刷調製の券は雰囲気がかなり異なります。

オリジナル性を尊重して作成された券ですが、オリジナル券の一番下の行には読点「。」がありませんが、なぜか記念入場券には読点が付いていたりしています。

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~山形鉄道

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券の3番手は山形鉄道です。

山形鉄道は本社のある長井駅分となっています。

関東交通印刷で調製されたB型券で、桃色山形鉄道オリジナル地紋となっています。

記載事項は由利高原鉄道と同じですが、駅名の活字には今までとは違う少々小さめのフォントが用いられています。また、小児断片の中の記載が横書きとなっており、小児料金(もしくは差額)である70の記載があるなどの特徴があります。

画像はアップ致しませんが、裏面は券番のみの様式です。

こちらは平成23年7月に長井駅で発行された、現行のオリジナル様式の券です。

B型の桃色山形鉄道オリジナル地紋の券ですが、印刷場は不明で、かなりツルツルした券紙が使用されています。

記載されている内容は記念入場券と同一ですが、オリジナル券の一番下の行は左に寄っています。また、小児断片の記載は「入 長井」が縦書き、「70」が横書きとなっており、この部分については記念入場券はオリジナルに準じていないこととなります。

裏面です。

白一色の券です。なんと券番はゴム印による捺印で、手作り感満点です。ゴム印ですとナンバーリングと違って番号が変わる度にいちいち印面を手で回さなければなりませんので、かなり手間のかかる作業であると思われます。

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~由利高原鉄道

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券の2番手は由利高原鉄道です。

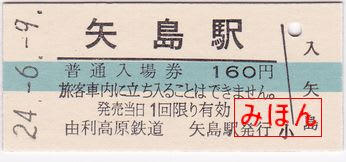

由利高原鉄道分は矢島駅のもので、B型無地紋の青横一条のすっきりとした色合いです。

関東交通印刷調製であるこの券は、青横一条を省くと、国鉄時代の入場券を思わせるようなデザインです。

秋田内陸縦貫鉄道のものは一番下の行には会社名の記載しかありませんでしたが、同社のものは左側に会社名が入り、その次に発行箇所名が入っています。画像はアップいたしませんが、裏面は券番のみとなっています。

では、同社のオリジナル券を見てみましょう。

昭和62年9月に発行された、矢島駅の硬券入場券です。

B型無地紋の硬券で、印刷場は不明ですが、横一条のないシンプルな様式です。

記念入場券と比べてみますと、秋田内陸縦貫鉄道のものと同じく記載事項はオリジナルに準じており、小児断片に至ってもオリジナル同様の内容となっています。しかし、印刷場の違いから、趣はかなり異なります。

裏面です。

裏面には券番以外に記載事項はなく、記念入場券はオリジナルに準じています。しかし、オリジナル券は硬券ではあるものの、券番は秋田内陸縦貫鉄道同様に、ナンバーリングによる捺印と思われます。

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券 ~秋田内陸縦貫鉄道

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券のうち、トップバッターは秋田内陸縦貫鉄道の入場券です。

今回収録されている券はすべて関東交通印刷によるものと思われ、何となく国鉄末期からJRにかけての東京印刷場の券を彷彿させるものとなっています。

秋田内陸縦貫鉄道分は阿仁合駅の入場券となっており、B型無地紋の緑色横一条の入ったもので、今までにないイメージの色合いです。

一番したの行には発行箇所名ではなく、「秋田内陸縦貫鉄道」と社名が印刷されています。

裏面です。

裏面には「阿仁合 駅発行」と発行箇所名が印刷されています。

こちらは昭和62年9月に阿仁合駅で発行された、同社オリジナルの券です。

現在、同社の硬券乗車券は日本交通印刷で調製された硬券となっており、入場券についても新様式が出ているかもしれませんが、未確認ですので新様式の存在についての言及は避けます。

当時の券は印刷所不明の硬券とは言い難い少々薄めのもので、何とかダッチングを通すことのできるような感じでした。

B型の緑色同社オリジナル地紋となっており、横一条はありませんが、今回の記念入場券にあります緑色横一条は、この地紋の色に由来するのかも知れません。

印刷されている内容は記念入場券と同じで、やはり一番下の行は社名となっております。小児断片の内容もオリジナルに準じています。

裏面です。

大変真っ白な券紙で、ナンバーリングで券番を捺印したような感じです。そして、発行箇所名の記載はありません。

紙質や活字の違いがあるせいで、かなりオリジナルとは趣の異なる仕上がりです。

全国公募鉄道社長サミット 記念硬券入場券

秋田内陸縦貫鉄道、由利高原鉄道、山形鉄道、ひたちなか海浜鉄道、千葉都市モノレール、いすみ鐵道の6社におきまして、第4回地域鉄道フォーラム「全国公募鉄道社長サミット in 東京」にあわせ、2012年6月9日(秋田内陸縦貫鉄道は10日)から、合同で記念硬券入場券が発売されました。

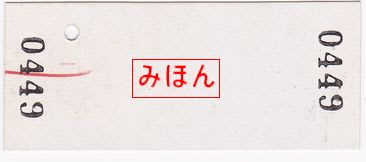

発売は6社各200部づつとなっており、噂によりますと秋田内陸縦貫鉄道に0001から0200、由利高原鉄道に0201から0400、山形鉄道に0401から0600、ひたちなか海浜鉄道に0601から0800、千葉都市モノレールに0801から1000、いすみ鉄道に1001から1200がそれぞれ振り分けられたようです。

さらには、サミット会場である東武博物館では、1201番からの券が発売されていたようです。

発売翌日の6月10日に、いすみ鐵道大多喜駅で購入したものです。券番部分がPJRてつどう地紋の硬券に印刷されております。1008といいますと、同社で8番目に発売されたものということになります。

券番部分の硬券です。

B型のPJRてつどう地紋となっており、地紋部分に券番の印刷された、地紋が裏面に印刷されてしまったミス券のような仕上がりです。

台紙裏面です。

各社公募社長の紹介が印刷されています。

表紙を開いたところです。

日本地図に各社の位置が記され、阿仁合、矢島、長井、那珂湊、動物公園、大多喜の各駅の硬券入場券が台紙にセットされています。

ところで、これらの券の料金を合算(170円+160円+140円+150円+190円+170円)してみますと、980円となり、発売額である1,000円になりません。

金額部分を拡大してみました。

「売価1,000円(台紙込)」と記載されております。恐らく台紙が20円なのでしょう。

では、次回より、各社の入場券を「研究」してまいりましょう。

深川車掌区発行 乗車記念カード

国鉄時代の昭和61年9月に羽幌線に乗車した際、車掌氏から記念に車内補充券を買い求めたところ、乗車記念として頂いたカードです。

職員の手作りによるイラストを薄紫色の上質紙にコピーして作成されたもので、深川車掌区が担当していた羽幌線の他、留萌線と深名線にも対応できるようになっています。

乗車日・乗車区間・列車名を記載のうえ、車掌氏のサインを入れて旅客へ配布されていました。

第1種車内補充券より若干小さめのサイズになっており、革製の車内補充券入れに数枚入れ、車内精算をした時や検札の時に、主に観光目的の旅客に対して配布していたようです。

当時、チャレンジ20,000kmのキャンペーンの効果もあり、夏休み等の長期休暇期間には公営ユースホステルを利用して、多くの観光客が北海道の路線を駆け巡っていたような気がします。そのような旅客へのサービスの一環としてこのような乗車記念カードが作成されたのでしょう。

この他にも、苫小牧車掌区でも乗車記念カードの発行実績があり、道内の複数の車掌区で同様のサービスが行われていたと思われます。

| « 前ページ |