趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

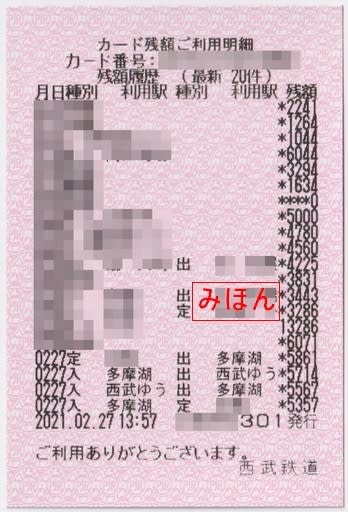

西武鉄道 カード残額ご利用明細

中旬ごろよりしばらくの間、西武鉄道のダイヤ改正にともなって駅名が改称された西武園ゆうえんち界隈の駅に関連する話題をエントリーして参りましたが、3月の更新が本日で終わりとなりますので、最後の更新にしたいと思います。もう少しだけお付き合いください。

まだダイヤ改正前である2021年2月に西武鉄道の駅で発行された西武鉄道のカード残額ご利用明細です。桃色PJRてつどう地紋の定期券サイズ用紙で発券されています。

仔細を観察して参りますと、駅名改称前の2月27日であるにもかかわらず、利用駅名が「多摩湖」と「西武ゆう」と記載されています。「多摩湖」については当時の西武遊園地駅で、「西武ゆう」は西武園ゆうえんち駅を省略したものと思われ、当時の遊園地西駅になります。

ということは、駅名改称よりも以前の段階で乗車券系統の情報については一部書換えが行われていたことになります。

同社ではダイヤ改正後にバタバタしないようにするためでしょうか、2月中から駅名改称の準備が行われていたようで、西武遊園地駅や遊園地西駅の看板類はすでに新しいものに替えられており、その上から旧駅名の書かれた紙が貼られているものが見受けられていました。

(遊園地西駅 駅名票)

(遊園地西駅 駅名票)

(西武遊園地駅 駅名票)

(西武遊園地駅 駅名票)

(西武遊園地駅 看板)

(西武遊園地駅 看板)

この他、車両の方向幕についても、「多摩湖」の表示があることが確認されています。

ちなみに後日、ダイヤ改正後の3月20日にJR東日本の駅でICカード残額ご利用明細を印刷してみました。

こちらには西武遊園地駅を示す「遊園地」と遊園地西駅の印字があり、ダイヤ改正前の駅名改称の書換えは行われていないようで、旧駅名の時期に書き込まれた情報は、ダイヤ改正後でもそのまま印字されるようです。

(エントリー時に画像データがエラーを起こしていたようで、画像が表示できませんでした。データの修正をいたしました。)

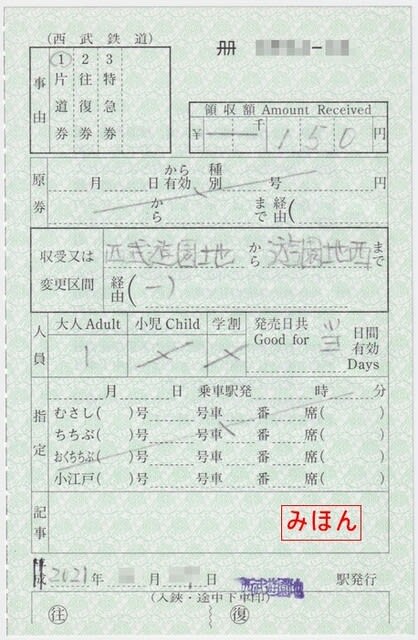

西武鉄道 西武遊園地駅発行 特別補充券

2021年に西武鉄道多摩湖線西武遊園地(現・多摩湖)駅で発行された、遊園地西(現・西武園ゆうえんち)駅ゆきの特別補充券による片道乗車券です。

駅窓口でコレクション用としての発売可否をお尋ねしたところ、発売可能ということでありましたため、1枚発券して頂きました。

緑色せいぶてつどう自社地紋の特別補充券です。

同社の特別補充券は一般的な補充券の様式に似ておりますが、現行券は事由欄に片道券・往復券・特急券の文言が予め入っており、指定欄についても列車名が予め印刷されているなど、オリジナリティのある様式になっています。ただし、駅によってはまだ旧来の一般的な様式の券も残っていたり、自社地紋ではないPJRてつどう地紋の最新様式券が設備されていたり、現地で確認しなければわからないのが現状です。

また、同社の特別補充券を見ますと、小児および学割の人員欄が横線(―)ではなくバツ(メ)になっておりますが、これは恐らく同社独自の記載方法かと思われます。

裏面です。

同社のJRとの連絡運輸は接続駅毎に連絡対象駅が定められておりますが、東海道本線、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、伊東線、中央本線(東京~甲府間)、青梅線、五日市線、八高線、東北本線(東京~宇都宮間および尾久、北赤羽~北与野間)、常磐線か(日暮里~水戸間)、川越線、 高崎線、上越線(高崎~水上間)、両毛線、信越線(高崎~横川間)、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、東金線とかなり狭められており、特定都区市内については東京山手線内以外不要ではありますが、依然として広範囲にわたるご案内文になっています。

西武鉄道 西武遊園地駅発行 出改札端末券 ~その2

前回エントリーで西武鉄道の西武遊園地(現・多摩湖)駅の出改札端末機で発券された乗車券類を御紹介いたしましたが、同駅では券売機には設定が無いために購入できない券種でも、端末機であれば購入することが可能です。

2021年2月に同駅の出改札端末機で発券された、西武遊園地(現・多摩湖)駅から遊園地西(現・西武園ゆうえんち)駅までの往復乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋のA型券でこの券は往路用の「ゆき」券になります。

様式的には同社の回数乗車券の様式に似ており、往復券ですので発売日共2日間有効となりますが、下車前途無効となります。また、発売日や券番が横書きになっており、通常の乗車券とは記載方法が異なります。

同駅も含め、西武鉄道各駅の券売機には往復乗車券の口座が設備されておりますが、大抵の駅では西武球場前駅ゆきの一択となっており、完全にプロ野球開催日の窓口混雑防止を目的としたものになっています。同駅の券売機についても西武球場前駅ゆきのみで、遊園地西駅までの往復乗車券は発売していません。

こちらは同時に発券される復路用の「かえり」券になります。様式は全く同じで「ゆき」と「かえり」の違いのみです。

西武鉄道 西武遊園地駅発行 出改札端末券 ~その1

前回および前々回エントリーで、2021年3月のダイヤ改正で駅名が改称されました西武遊園地(現・多摩湖)駅および遊園地西(現・西武園ゆうえんち)駅で発行された券売機券を御紹介いたしました。

同社の改札窓口には出改札端末機が設備されており、端末機でも乗車券類の発券をすることが可能です。ただし、端末で乗車券を発券することはあまり一般的なことではありませんので、発券の可否をお尋ねしたところ問題ないということでしたので発券して頂きました。

2021年2月に西武遊園地(現・多摩湖)駅の端末で発券された入場券です。桃色PJRてつどう地紋のA型券で、様式としては券売機券と同様になります。

再掲になりますが、券売機で発券された入場券です。基本的な様式は変わりませんが、端末で発券された券は文字が全体的に小さく、発売時刻の印字がありません。

続いて同駅から150円区間ゆきの片道乗車券になります。

こちらも再掲になりますが、基本的な様式は変わらないものの、やはり端末で発券された券は文字が全体的に小さく、発売時刻の印字がありません。また、端末機券には発駅のローマ字表記が無く、端末機番号(この機器は101)が券売機券では小児運賃の後に表記されていますが、端末機の場合は小児運賃の前に表記されます。

端末機では定期券購入用の乗車券も発券することができます。

こちらも再掲いたしますが、やはり端末で発券された券は文字が全体的に小さく、発売時刻の印字がありません。また、端末機番号が普通乗車券同様に券売機券では小児運賃の後に表記されていますが、端末機の場合は小児運賃の前に表記されます。

西武鉄道 西武遊園地駅発行 券売機券

前回エントリーで2021年3月のダイヤ改正で西武園ゆうえんち駅に改称された遊園地西駅で発行された券売機券を御紹介いたしましたので、今回は同時期に多摩湖駅に改称された西武遊園地駅で発行された券売機券を御紹介致しましょう。

御紹介の券はすべて、遊園地西駅のものと同じ、2021年2月に発行されたものです。

まずは券売機発行の入場券になります。桃色PJRてつどう地紋のA型券で、遊園地西駅のものと同じ様式のものになります。

2枚目の券は、同駅から150円区間ゆきの片道乗車券になります。こちらも遊園地西駅のものと同じ様式になります。

3枚目の券は、同駅から150円区間ゆきの定期券購入用の片道乗車券になります。

同社では、定期券窓口の無い各駅に定期券購入用の片道乗車券が設備されておりますが、各々の区間ゆきの券が設備されており、区間によってはなぜか定期券窓口の無い駅しか行けない区間についても発売されています。

例えば現在、同社では定期券窓口のある駅は池袋・大泉学園・西武新宿・高田馬場・田無・所沢の各駅のみとなっておりますが、同駅から一番近い駅は田無駅か所沢駅になり、両駅とも西武遊園地駅から210円かかりますので、150円区間ゆきの定期券購入用乗車券というものは設備しても発売機会はありません。

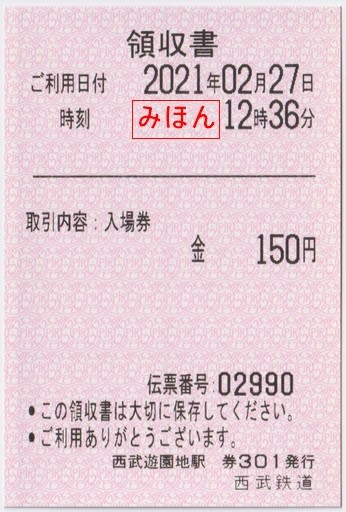

同社では、券売機で乗車券類を購入すると、追加の操作によって領収書を発券することができます。御紹介のものは入場券を購入した際に発券したもので取引内容欄に「入場券」と記載されていますが、乗車券を購入した際には「乗車券」と記載されます。ただし、定期券購入用の乗車券は定期券を購入した際に全額現金で払い戻しをすることが前提になっているため、同社としては金銭を領収したことにならないという判断からでしょうか、領収書の発行はできないようになっています。しかし、払い戻しが前提なのに、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードでの購入もできてしまう設定になっています。

西武鉄道 遊園地西駅発行 券売機券

しばらく続いている西武園ゆうえんち界隈の駅の話題です。当初は前回エントリーでいったん終わりにしようと思ったのですが、やっぱりまだ残っているネタを出してしまおうと思います。もう少しお付き合いください。

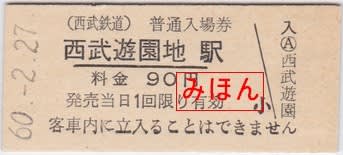

2021年2月に西武鉄道山口線の遊園地西(現・西武園ゆうえんち)駅の券売機で発行された普通入場券です。

桃色PJRてつどう地紋のA型券売機券になります。

同社の入場券は乗車券の金額部分を入場券としたタイプの様式で、関東私鉄では一般的な様式になります。関東の大手私鉄では大抵このような様式になっているのですが、元々の「発駅▶」という表記は「何々駅から」という意味を表していますので、何となく違和感があります。

同駅の最短区間の乗車券になります。A型の金額式券になります。

入場券と比較致しますと乗車券には発駅のローマ字表記が追加され、入場券では「発売当日1回限り有効」となっている文言が「発売当日限り有効」となり、「客車内に立ち入ることはできません」の文言の部分には「下車前途無効」の文言と小児運賃が記載されています。

その下の「301」という数字は券売機番号になります。

また、金額式では有効区間=金額ということになりますので敢えて発売額の記載はありませんが、入場券の場合には発売額の記載に代用できませんので、右上に大人と小児それぞれの発売額の記載があります。

こちらは同社独特の様式になりますが、最寄りの定期券発売駅まで行く際に購入する乗車券で「定期券購入」と記載された乗車券になります。通常の乗車券と似ていますが、左上に大きく「定期券購入」と記載されており、その分発駅のローマ字表記がありません。

使用方法は乗車時に自動改札機へ投入するだけで普通の乗車券と全く同じですが、着駅(定期券購入駅)で自動改札機に投入して出場する際、改札機から排出されて返却されますので、定期券購入時にこの券を窓口に出すことにより、支払っていた運賃が全額払い戻される仕組みになっています。

この券が発売される前は、改札口で定期券を購入する旨を申し出て乗車票を受け取る方法が採られていましたが、いちいち改札口へ申し出る手間と乗車票を発券する手間を削減するために考えられたもので、定期券を発売する駅が大抵ターミナル駅などの規模の大きな駅にあることから、実際に定期券を購入しないのに「定期券を購入する」と偽って「ちゃっかり」無賃乗車をする輩が居たことも事実であり、その抑制を兼ねたものでもあります。

窓口に提出しなければ払戻しがされないだけのことですので、定期券を購入しなくともこの券で乗車し、コレクションとしてそのまま持ち帰ることも可能ではあります。

西武鉄道 遊園地前駅発行 ユネスコ村ゆき 片道乗車券

しばらくの間、西武鉄道の西武園ゆうえんち周辺の駅名改称に関連した内容でエントリーさせていただきましたが、そろそろここで一旦休止したいと思いますので、今回まで もう少しお付き合いください。

遊園地西駅を御紹介するとき、

> 同駅はこの券の発売された年の4月に、

> それまでSLやおとぎ電車の走る「軽便鉄道」スタイルであった山口線を新交通システムに転換した時に開業した駅で、

> 軽便鉄道時代の山口線の起点であった遊園地前駅の代替駅として開業された経緯がある。

と申し上げましたので、遊園地西駅の前身になります遊園地前駅の乗車券も御紹介致したいと思います。

1984(昭和59)年5月に遊園地前駅で発行された、ユネスコ村ゆきの片道乗車券です。

桃色せいぶてつどう自社地紋のB型矢印式大人専用券となっており、同社鉄道線のものとは全く様式が異なります。

題字に「おとぎ線乗車券」と表記されており、いかにも遊園地の乗り物のような印象を受けます。印刷場は新宿線系統の同社独自の印刷場で調製されたもので、池袋線系統でよく見る山口証券印刷で調製されたものは見たことがありません。

当時の山口線は「おとぎ線」と呼ばれた762ゲージの軽便鉄道で、蓄電池式のバッテリー機関車が牽引するオープンデッキの客車列車かコッペル社製のSLが井笠鉄道で使用されていた木造客車を牽引する列車が運転されており、遊園地の乗り物のような感じの路線でしたが、れっきとした地方鉄道として、首都圏大手私鉄の路線のひとつとして運転されていたのは驚きです。

蓄電池式のバッテリー機関車とオープンデッキの客車列車

蓄電池式のバッテリー機関車とオープンデッキの客車列車

コッペル社製のSLと井笠鉄道で使用されていた木造客車

コッペル社製のSLと井笠鉄道で使用されていた木造客車

同線は遊園地前~ユネスコ村間を結ぶ路線で、途中には交換をすることができる中峯信号所と山口信号所がありましたが、信号所では旅客の扱いはしておらず、途中駅はありません。また、両駅は鉄道線の駅とは同一の構内ではなく、運賃は独立したものとなっており、鉄道線との運賃の通算はありませんでした。

山口線はれっきとした地方鉄道なので小児運賃の設定もあり、小児用の乗車券も発売されていました。

西武山口線は西武園ゆうえんちの「遊戯施設」として誕生した路線で、遊園地前駅はかつて西武鉄道が経営していた多摩湖ホテルの最寄駅として多摩湖ホテル前駅として開業していますが、1961(昭和36)年に多摩湖ホテルが閉鎖されたことを受け、1963(昭和38)年に西武遊園地駅に改称されましたが、1979(昭和54)年に多摩湖駅が西武遊園地駅に改称されたため、同時にそれまでの駅名を多摩湖駅に譲り、遊園地前駅に再度改称されています。

こちらは西武遊園地駅時代の山口線の乗車券になります。

この時期の山口線の乗車券は発着駅の文字が小さく、題字部分には「おとぎ電車乗車券」と記載されています。

いつ頃おとぎ電車からおとぎ線に変更になったかは不明ですが、(旧)西武遊園地駅を遊園地前駅に改称した時期ではないかと思います。同線は1972(昭和47)年からSLの運行を行っていますが、「SLや客車列車は電車じゃない」という理論から変更されたのではないかと推測されます。

再掲になりますが、今回多摩湖駅に改称される予定の西武遊園地駅で発行された80円区間ゆきの乗車券です。

発駅の「西武遊園地」の特活が、太さが若干異なるものの同じサイズで作成されており、山口線の乗車券のために作成された特活が、そのまま転用された可能性が否めません。

活字部分のみを拡大してみますと、何となくそのような気がします。

なお、西武遊園地という駅名は今回のダイヤ改正で無くなりますが、ユネスコ村駅は山口線が新交通システムに転換された時に廃駅となり、すでに現存しておりません。

西武鉄道 多摩湖駅から40円区間ゆき 片道乗車券

1975(昭和50)年5月に西武鉄道多摩湖線の多摩湖駅で発行された、40円区間ゆきの片道乗車券です。

緑色せいぶてつどう自社地紋のB型金額式大人専用券で、池袋線系統でよく見られた山口証券印刷で調製されたものになります。この券が発行された当時の多摩湖駅は現在の多摩湖駅が西武遊園地駅に改称された時期よりも前の時代のものになります。

普通入場券同様、同社ではすでに硬券の乗車券は記念乗車券を除いて廃止されてしまっていますが、もし現在でも硬券が使用されておれば、このような乗車券が発売されたものと思われます。

多摩湖駅は1979(昭和54)年に西武遊園地駅に改称されますが、改称された後も本線系統に出ない旧型の車両の方向幕には「多摩湖」の表示が残されていたことが多く、駅で幕を回す時、一瞬見ることができました。

国分寺線を走っていた頃の351形という形式の旧型の車両です。

かつての西武の電車は黄色になる以前はこのような色をしていて「赤電」と呼ばれていました。赤電は新しい黄色い電車に代替されていき、最後は国分寺線で運転されていましたが、昭和60年代の初期に全車引退しています。

赤電は元々行先を「サボ」と呼ばれる看板を掲出していたために方向幕を装備していない車両が多く、写真の車両のように、サボを止めた代わりに運転台と反対の窓の内側に方向幕の箱を取り付けていました。

「多摩湖」の表示です、これは萩山駅で折返し準備をしているところを見ていたところ、運転手さんが「この車、まだ多摩湖が入っているんだよ」と、時間があるからとわざわざ回して見せて下さったところを撮りました。いまでは電車の写真を撮る「撮り鉄」が敬遠される時代ではありますが、当時はこのようなことをして頂けるような良き時代でした。

西武鉄道 多摩湖駅発行 普通入場券

前回まで、昨日(3月13日)のダイヤ改正で西武鉄道では西武遊園地駅を多摩湖駅に改称することを御紹介いたしておりました。

西武遊園地駅は今回4回目の駅名改称になりますが、その歴史の中で、2回目の改称であった1951(昭和26)年9月に多摩湖駅となり、3回目の改称となる1979(昭和54)年3月に西武遊園地駅となった経緯があり、同駅が「多摩湖駅」を名乗るのは2回目ということになります。

3回目の駅名改称を翌日に控えた、1979(昭和54)年3月24日に多摩湖線多摩湖駅(1回目)で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、池袋線系統で使用されていた山口証券印刷で調製された券になります。

現在同社では硬券の普通入場券の発売はありませんが、現在でも発売されているとすれば、今回改称された同駅の券はこのような感じになったのではないかと思われます。

西武鉄道 西武遊園地駅から150円区間ゆき 片道乗車券

前回エントリーで西武鉄道西武遊園地駅から80円区間ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたので、今回は150円区間ゆきの片道乗車券を御紹介致しましょう。

1985(昭和60)年2月に発行された150円区間ゆきの片道乗車券です。緑色せいぶてつどう自社地紋のB型金額式大人専用券で、池袋線系統でよく見かけた山口印刷で調製された券になります。

同社には普通入場券同様に乗車券についても山口証券印刷で調製された券と同社独自の印刷場で調製された券が存在しておりました。山口証券印刷の券は何となく券紙が薄く、地紋や印刷も薄かったので、見ただけですぐに判別できます。また「発売当日限り有効 下車前途無効」の文言が山口証券印刷のものは細い活字が使用されているのに対し、同社独自の印刷場の券は全角の文字が使用されていましたので、これも判別材料になりました。ただし、昭和40年代前半の券については、同社独自の印刷場の券でも細い活字が使用されているものの存在が確認されていますので、確実な判断材料ではありません。

また、平成の時代になって行きますと、池袋線系統であれ、殆どが同社独自の印刷場の券に切り替わっていったようですが、硬券が廃止されてから後、記念乗車券として都度作成された硬券については山口証券印刷の券が殆どのような気がします。

再掲になりますが、2枚並べてみると印刷場の違いがお分かりになるかと思います。左が池袋線系統の様式で、右が新宿線系統の様式になります。

なお、今回御紹介の池袋線系統の乗車券を購入いたしました昭和60年2月27日に普通入場券も同時に購入いたしておりました。

こちらも再掲になります。

普通入場券については同社独自の様式券となっておりましたので、乗車券同様、「Ⓐ(〇A)」の符号が付けられていることから、こちらについても「A番窓口」で発売されたことが判り、同じ「A番窓口」に2種類の印刷場で調製された券が混在して設備されていたということになります。

西武遊園地駅は遊園地西駅と共に本日の営業を以って駅名が改称され、明日からは、それぞれ多摩湖駅と西武園ゆうえんち駅となります。

| « 前ページ |