趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

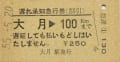

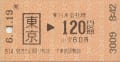

遅れ承知急行券

旅客営業規則第289条第2項において、乗車した急行列車が2時間以上遅延した場合、実際に乗車したのであれ、急行料金の全額が払い戻されることになっていますが、乗車駅において2時間以上の遅延が発生しても払い戻しを行わないという特約により、割引急行券としての「遅れ承知急行券」が発売されることがあります。

この場合の急行料金は通常料額の5割引の設定になっていました。

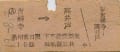

これは昭和55年5月20日、中央線大月駅で発行された遅れ承知急行券です。

大月から100km以内の急行料金は、昭和54年10月1日の改定以降500円となっていますので、その5割引にあたる250円です。

通常の急行券との違いは料金の他に有効期間についても異なっており、通常の急行券は「発売日共2日間有効」と設定されていますが、遅れ承知急行券の場合はあくまでも「遅れた時の特約による」という性格上、発売当日限り有効となっています。

当時、中央本線(東線)には「アルプス」号をはじめとして、「こまがね」「かいじ」「かわぐち」「みのぶ」などの数多くの急行列車が運転されていましたが、多少の遅れはあるものの、のっけから2時間以上の遅れが発生することはそう多くはなかったと記憶しています。

そのためか、「大月から100km以内という」比較的需要のある区間であるにも拘らず、料金改定から8ヶ月弱経っているものの、券番は0018と比較的若い番号であり、さらには、裏面の右側にはホルダーに長期間入れられていた「やけ」がはっきりと確認できます。

ワンマンカー乗車区間事故証明書

きっぷではありませんが、ジェイアールバス関連でもう一つ…

これは、国鉄バス厚別自動車営業所管内のバス車内で発券された、「ワンマンカー乗車区間事故証明書」です。

実際に事故等の関係でワンマン運転のバスが遅延をした際に、乗客に発行されていたものです。

鉄道で言えば「遅延証明書」に当たるものと考えられますが、路線バスは停留所の通過時間に誤差が当たり前だからなのか、敢えて別様式の証明書が作成されていたようです。

無地の白紙に印刷された単純なもので、予め「厚別自動車営業所印」という角印がおされていました。

遅延時間を記入して発行する様式ではありますが、大抵の場合、遅延時間は無記入のままで手渡されていたようです。

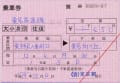

ジェイアールバス関東の補充券

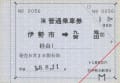

ジェイアールバス関東の○自東京駅にて、ある事情により補充券で発行された東名高速線乗車券です。

これはJRバス関東独特のJRB地紋の様式の補充券です。

比較的簡素化された作りになっていますが、往復券にも対応できるようになっています。しかしながら、指定欄が一つしかありませんので、往復券として発券する場合には、往路と復路一枚づつの発券になるものと思われます。

裏面には注意書きが印刷されています。

2番の項にあります、「下車のときは、切り離して乗務員にお渡しください。」とありますが、「切り離して…」というのは何から切り離すのか、ちょっと理解に苦しむところです。

今回の発券に当たっては、一旦指定端末で「額無し指定券」を発券し、それを写す方法が採られました。これがその時の指定券です。

やはりこちらもJRB地紋で、通常の乗車券の発券に用いられる端末のものです。

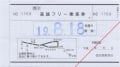

西日本ジェイアールバスの高雄フリー乗車券

西日本ジェイアールバス○自京都駅には、高雄フリー乗車券という企画乗車券を発売しています。

北野~栂ノ尾間を一日中自由に乗降できるもので、○自京都駅の「京都駅バスチケットセンター」にて通年発売されています。窓口に行けばきっぷの見本付の案内ポスターが掲示されていますので、何の心配も無く安心して購入できます。

国鉄時代のフリーきっぷを彷彿させる様式で堂々とした風格があり、また、おねだんも800円とお買い得ですので、実際に乗らなくとも欲しくなってしまう1枚です。

京王井の頭線は小田急であり東急でもある!?

京王電鉄井の頭線は渋谷~吉祥寺間12.7km駅数17駅の比較的小規模な路線です。首都圏の路線としては珍しく、沿線に接続する路線はそこそこありますが、戦時中に小田急線との短絡線が存在した時期を除き、他線とは全くレールが繋がっていない孤立した路線になっています。

この路線はもともとは小田急系の帝都電鉄という路線として昭和8年8月に渋谷~井の頭公園間が開業し、翌年4月に吉祥寺まで全線開通していますが、その後素直に京王帝都電鉄(現、京王電鉄)になったわけではなく、ちょっと複雑な経歴の持ち主のようです。

まず、帝都電鉄は昭和3年に渋谷~吉祥寺間の免許を交付されていた渋谷急行電鉄を東京山手急行電鉄に合併させて東京郊外鉄道と社名が変更され、その後収益性が高いと見込まれた旧渋谷急行電鉄の路線が優先的に建設されることとなった際に、再度帝都電鉄に社名が変更されているようです。

そして昭和15年5月には小田原急行鉄道と合併して同社の帝都線となり、翌16年3月には小田原急行鉄道は鬼怒川水力電気と合併して小田急電鉄になっています。

その後、陸上交通事業調整法に基いて東京西南地区の私鉄は1つに統合される事となり、昭和17年5月に京浜電気鉄道(現、京浜急行電鉄)と共に東京横浜電鉄に合併され、東京急行電鉄(大東急)の路線となり、このときに帝都線から井の頭線という線名になっています。

これは昭和17年10月、吉祥寺駅で発行された小田急時代の乗車券で、PJR地紋です。裏面に「小田急 吉祥寺駅発行」と書かれており、小田急時代のものであることがわかります。

しかし、厳密に言うと「小田急時代」のものであったわけではなく、日付に誤りがなければ、昭和17年5月以降の発行ですので、東急になってからのものということになります。だとすれば、小田急時代の残余券が半年の間そのまま発売されていたということになります。

次は昭和19年8月に吉祥寺駅で発行された乗車券です。さすがに小田急からの残券ではなく東京急行電鉄になってからの新券に変わっています。

昭和19年と言いますと、戦局が悪化した時代となり、小田急時代のものと比べると紙質が若干悪くなり、印刷工程の簡素化が行われ、地紋の印刷が省略された無地紋券となっています。

この後、東京急行電鉄は昭和23年6月、東京急行電鉄の再編が行われ、旧京王・小田急・京浜の3社が分離独立し、それぞれ京王帝都電鉄・小田急電鉄・京浜急行電鉄として再出発しました。

このときも紆余曲折があったようで、京王電鉄の本線系統にあたる京王線はもともと京王電気軌道という会社で、帝都電鉄とは全く関係のない会社だったようですが、井の頭線は駅の過半数が京王線以北にあることと、明大前駅で京王線に乗り換える需要が多いことから旅客の運賃の負担を大きくさせないため、井の頭線は京王の管轄にすることが望ましいという理由で小田急に戻ることは無く、京王の管理下にされてしまったようです。

長野駅から飯山線経由東京都区内ゆき

飯山線替佐駅発行の長野駅から東京都区内ゆき乗車券です。

替佐駅には、東京都区内ゆきの常備券として、自駅発の新幹線経由東京都区内ゆきの券と、御紹介の長野駅発新幹線経由東京都区内ゆきの券の2口座があります。

恐らくのところ、替佐駅の約5km圏内に長野電鉄の信州中野駅があり、こちらの方が列車の本数面において飯山線より圧倒的に便利な為、信州中野経由で長野駅まで出る需要が多いため、わざわざ長野駅発の常備券が設備されているものと思われます。

様式はJR東日本の標準的な一般式の長距離用の常備軟券で、JR西日本やJR東海のものとは違って硬券の雰囲気を醸し出している様式で、硬券時代からきっぷに慣れ親しんだ世代にはごく自然(?)な印象を受けます。

しかしながら、経由欄をよくみて見ますと、長野駅から長野行新幹線に乗る経路になっているにも拘らず、「飯山線・新幹線 経由」という、明らかなミス券になっています。

長野駅から飯山線経由となりますと、最短でも「越後川口・上越線・上越新幹線・東北新幹線」という経路が考えられ、営業キロ355.3km、運賃計算キロ365.0kmで片道6,090円になってしまいます。

ちなみに、長野駅から新幹線経由東京都区内ゆきの営業キロは営業キロ222.4kmです。

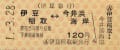

伊勢市駅にあるJR東海の青券

JR東海参宮線の伊勢市駅には、同社唯一の常備軟券長距離乗車券があります。

同駅はJR東海と近鉄の共同使用駅で、南口はJR東海管理で北口が近鉄管理となっています。

北口はマルスが設置されていて常備軟券類の発売はありませんが、南口は近鉄の窓口のみとなっていて、ここでJR乗車券の委託発売が行われています。

JRの補充券などは設備されていない模様で、基本的には近距離券の発売が主体となっているようですが、和歌山方面の一部区間については需要があるのか、このような長距離券が設備されています。しかし、若干黄ばんでおり、さほど発売実績があるとは思えない感じです。

硬券の裏広告

拙ブログにていままで3回にわたって「券売機券の裏広告」について御紹介いたしてまいりましたが、券売機券ではなく、硬券で裏面に広告のあるものが私鉄の乗車券にありましたので御紹介いたします。

これは伊豆急行発行の近距離乗車券で、裏面に「伊豆急ケーブルネットワーク」の広告があります。

地元民じゃないので知りませんでしたが、伊豆急ケーブルネットワークとは、熱海市にある、伊豆急行・東京急行・東急エージェンシーなどが出資したケーブルテレビ局だそうです。

なぜか若干左寄りの印刷になっており、小児断線を切断して小児券として発売した場合、「いるか」のくちばし付近でバッサリ切られちゃいそうな感じです。

なんで右寄りに印刷してあげなかったんでしょうか?

券売機券の裏広告 ~番外篇

「広告」というと語弊がありますが、平成7年頃になりますと、三たびJR東日本の券売機券の券紙に変化がありました。

今回は「広告」ではなく、「マナー川柳」が印刷されました。何枚か所持しておりますが、カット位置が違うために一瞬いろいろなバージョンがあるように見えますが、よくよく見ると3句づつ2種類が確認できまました。実際にはもっと他にもあるかもしれません。

前回(2回目)同様に自動改札機対応となっており、黒い磁気膜に白い文字で印刷されています。ただ、2回目の広告バージョンと違い、文字の色が白色になっています。

この「マナー川柳券紙」も気づいたら無くなっていましたが、ある年配の先輩コレクター氏より、残った券紙は仙台・盛岡地区に転用されたとか、という話を伺ったことがあります。

いづれにせよ、SuicaやPasmoが幅を利かせている現代においては、急速に近距離券のチケットレス化が進み、もはやこのような広告の類が復活することは期待できなさそうです。

| « 前ページ |