趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

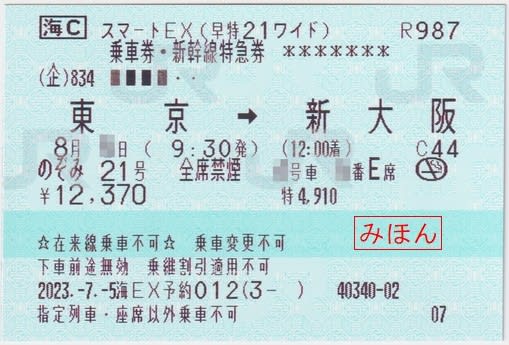

JR東海 品川駅発行 スマートEX早特21ワイド 乗車券・特急券

2023(令和5)年7月にJR東海品川駅で発行された、同社の新幹線予約システムであるスマートEXサイトで予約された座席情報を発券した、乗車券・新幹線特急券を一つにまとめた企画乗車券です。

青色JRC地紋の85㎜券で、自動改札機に対応しています。

御紹介の券はスマートEXという、同社の東海道・山陽・九州新幹線の会員制ネット予約サービスを利用して予約したものを発券したものです。

「早特21ワイド」は航空券の早割と同じような早期割引制度で、これを使用することで若干の料金割引があります。ただし、乗車券・特急券の効力が一体となった新幹線専用商品になっているため、「東京都区内」「大阪市内」といった特定都区市内制度は適用されず、新幹線乗車駅まで、もしくは新幹線降車駅から在来線区間を乗車することができないことや、乗継割引が適用されないことなどの制約があります。

また、スマートEXでは何回でも乗車変更が可能であり、万一発車時刻に間に合わないといった場合でもアプリで予約変更をすることが可能ですが、一度発券してしまうと乗車変更ができなくなるようです。

管理人は同じJRではありますが、他社(JR東日本)発行のカードであるJREカードで決済していますが、通常の乗車券類ですとクレジットカードで購入した印として「クレジット」と印字されますが、スマートEXですとJR東海のクレジットカードを使用したものという括りになるのでしょうか、「海C」と印字されています。

JR九州 道ノ尾駅発行 ◯企 長崎空港きっぷ

1992(平成4)年8月にJR九州長崎本線(長与支線)道ノ尾駅で発行された、「長崎空港きっぷ」という企画乗車券です。

桃色JRK地紋のD型大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものと思われます。ただし、券面は印版印刷となっており、民間印刷場に外注されたものの可能性もあります。

発駅および発行駅名は記入式になっており、同じ運賃帯の駅間で融通されていたものと思われます。

長崎空港きっぷは、JR線とかつて長崎本線(長与支線)内にある大草駅から出航していた長崎空港への航路(海上ルート)をセットにした企画乗車券で、航路部分については安田産業汽船という地場の海運会社が運航していました。

券面には乗車ルートが記載されていますが、鉄道(JR九州線)部分については電車のイラストが、航路部分には船のイラストが描かれており、あまり他にない、独特な様式になっています。

御紹介の券は、JR線と航路を利用した空港アクセスの利用を増やすため、割引のある連絡乗車券型の企画乗車券として発売されたものです。

裏面です。券番の他、大草駅以外では途中下車ができない他、乗車変更の取扱いができないこと等の注意書きがあります。

大草駅からの長崎空港までの航路は「大村湾内航路」と呼ばれる各種湾内連絡船の中の一つで、長崎市内から空港までの最短経路になっており、車や空港バスのように渋滞による遅れの心配がないということで開設されましたが、大草駅が長崎本線の旧線である長与支線ということで30分ごとに列車の運行があったものの、大草駅での乗り換えがあまり便利ではなかったために需要はあまり多くなく、平成10年代に航路が廃止されてしまい、それに伴って長崎空港きっぷの発売も終了しています。

西武鉄道 「本川越駅管区各駅めぐり」途中下車印・入鋏印記念収集券 ~その2

前回エントリーで、西武鉄道で実施されておりました 「本川越駅管区各駅めぐり」途中下車印・入鋏印記念収集券を御紹介いたしましたが、その中で

> JRでかつて発行されていた青春18きっぷの「赤券」

と申し上げましたが、青春18きっぷの「赤券」はすでに過去帳入りしているものですので、ここで御紹介しておきたいと思います。

JR北海道宗谷本線の南稚内駅で発行された青春18きっぷの「赤券」です。桃色JR北地紋の周遊券サイズの常備券となります。

現在でもJR旅客鉄道各社では夏休みや春休み期間中に青春18きっぷを発売しておりますが、窓口のマルス端末か指定券券売機で発券される青色の指定共通券紙に印字されたものとなっており、常備券様式の「赤券」は平成20年代に廃止され、現在では発行されていません。

「赤券」はもともと国鉄時代に発売開始された青春18きっぷの前身である「青春のびのび18きっぷ」の時代から続いているもので、国鉄時代の「青春18きっぷ」への改名を経て、JR民営化後も端末の無い駅を中心とした限られた駅で発売されていました。末期にはJR北海道だけでの発売となっていましたが、発売されていた駅は札幌駅を始めとしたマルス端末が設備されている駅のみで、赤券目当ての旅客を狙った増収対策のような感じでした。

裏面です。初めはもっとシンプルでしたが、年を重ねるうちにJRの旅客営業規則が改定となるたびに項目が増え、読む気になれないほどの「(ご案内)」文になってしまっています。

JR東日本 〇企 都区内パス 「祝!高輪ゲートウェイ駅開業」バージョン

2020年3月14日のダイヤ改正で、JR東日本山手線の30番目(所属路線は東海道本線)の駅である、高輪ゲートウェイ駅が開業しました。

同駅のネーミングについてはいろいろと批判の論議が沸き上がりましたが、いざ開業してみれば始発から終電まで入場券を求める人で券売機が1時間から3時間待ちになったり、「それなり」のお祭りムードがあったようです。

同社では駅の開業をPRするため、3月14日から5月6日までに窓口および指定券券売機で発売される日本語版の都区内パスについて、「祝!高輪ゲートウェイ駅開業」バージョンで発売しています。

2020年3月14日の開業日に高輪ゲートウェイ駅で発売された「祝!高輪ゲートウェイ駅開業」バージョンの都区内パスです。青色JRE地紋の共通指定券券紙の85㎜券になります。発行駅名である「高輪ゲートウェイ」は字数がオーバーしているようで、「高輪ゲート」に略されてしまっています。

拙ブログ2019年5月19日エントリーの「JR東日本 〇企 都区内パス『ようこそ令和』バージョン」の時同様に表題部分が通常券とは異なっているもので、「祝!高輪ゲートウェイ駅開業」と印字されています。

基本的には令和バージョンと似たようなものですが、「祝!高輪ゲートウェイ駅開業」バージョンでは、路線図の品川~新橋間に高輪ゲートウェイ駅が追記されているところが異なります。

右上にある企画券の管理番号も、今までの通常バージョンや「令和バージョン」が240-20であるのに対し、今回は240-22となっており、路線図への高輪ゲートウェイ駅追加による差し替えに伴って違う口座として管理されているようです。

ご案内券の1枚目です。こちらは通常のものと同じですが、「(240-22)」という新しい番号が印字されています。

「祝!高輪ゲートウェイ駅開業」バージョンでは、もう1枚ご案内券が付きます。

こちらがもう1枚のご案内券です。この券には高輪ゲートウェイ駅のコンセプトが記載されたPR券となっています。

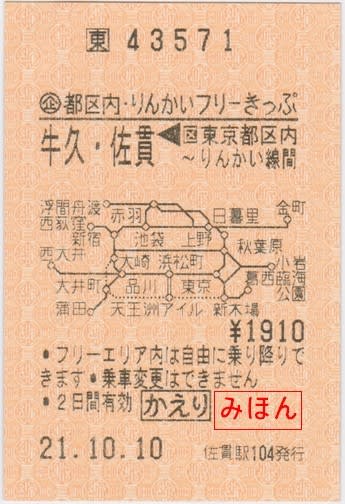

JR東日本 〇企 都区内・りんかいフリーきっぷ

戴き物ですが、2009(平成21)年10月にJR東日本常磐線の佐貫駅で発行された、〇企 都区内・りんかいフリーきっぷのかえり券です。

JRE地紋の感熱式券売機券で、85mm券となっています。

都区内・りんかいフリーきっぷは、国鉄時代から継承されてきた「東京自由乗車券」のバージョンアップ版として誕生した企画乗車券で、東京駅から51km以上の駅を発駅とし、東京山手線内の他、東北本線田端~赤羽間および尾久・赤羽線各駅・総武本線東京~錦糸町間および秋葉原~錦糸町間のフリーエリアを2日間乗り降り自由とする旧東京自由乗車券のフリーエリアに、りんかい線各駅および東京モノレール線モノレール浜松町~天王洲アイル間を追加したものとなっていました。

この企画乗車券が発売された当初、常磐線だけが設定金額が往復運賃より高くなるという理由で導入されなかったようですが、日本共産党の茨城県議団や牛久市議団などの要請によって他路線より遅れて設定された経緯があります。

このような複雑な事情が絡み合った都区内・りんかいフリーきっぷですが、2013(平成25)年の3月に廃止されてしまっています。

JR東日本が掲げた廃止の理由としては、

① 復路の途中下車ができないという利用者のニーズに応えるため。

② Suicaの利用者が増え、売り上げが3割減となったため。(新聞報道では15%~20%減)

③ 都区内パスなど、便利なところは残し、そうでないところは整理して商品体系をわかりやすくするため。

④ 今後は紙の切符をなくす方向であるため。

⑤ 往復の割引き効果が少ないため。

ということのようですが、いくら都区内パスというフリーきっぷがあるから「便利なところは残した」とは言え、これを利用するには、常磐線利用者であれば東京都区内の玄関駅である金町駅で一度途中下車して購入しなければならず、現実的なものではありません。しかも「都区内パス」は1日しか利用できないため、利用者の側からするとあまり歓迎されることではなかったようです。

JR東日本 〇企 都区内パス 「ありがとう平成」バージョン ~番外編

今まで数回に亘ってJR東日本の〇企 都区内パス「ありがとう平成」と「ようこそ令和」の2つのバージョンを御紹介いたして参りましたが、もう一つ気になることがございました。

それは、平成時代であった4月の段階で令和時代となった後の5月使用分を前売りで購入した場合、どちらのバージョンで発券されるかということです。だいたいは察しが付いていましたが一応実験してみました。

平成最後の2019(平成31)年4月30日に、中央本線阿佐ヶ谷駅で発行された、翌5月1日使用分の都区内パスです。

青色JRE地紋の特殊共通券紙となっていますが、同駅では2月頃に指定券券売機が新型に置き換えられたため、今回は感熱式券となっています。

やはり思った通りに「ありがとう平成」となっており、さすがに利用日にフラグを立てて文言を識別するようにはなっていなかったようです。

同時発券のメッセージカードです。やはりこちらも「ありがとう平成」バージョンとして発行されます。

この券の場合、利用する日は令和となっているわけで、せっかくここまで企画したにもかかわらず、

> 残りわずかとなりました「平成」に思いを馳せながら・・・

という部分については、いささか「片手落ち」感があって、ちょっと残念な感じがします。

JR東日本 〇企 都区内パス 「ようこそ令和」バージョン

前回までの3回に亘ってJR東日本の〇企 都区内パスで発売された「ありがとう平成」バージョンについて御紹介いたしてまいりましたが、5月1日の令和を迎えると、今度は5月31日発売分までは「ようこそ令和」バージョンとして発売されています。

改元初日である2019(令和元)年5月1日に中央本線荻窪駅で発行された「ようこそ令和」バージョンの券です。

青色JRE地紋の特殊指定券紙を使用したもので、「ありがとう平成」と書かれていた箇所が「ようこそ令和」に書き換えられています。やはり、企画券コード「240-20」・誤取消防止符号「C53」に変化はありませんので、部分的に書き換えられたものと思われます。

券の題字部分も比べてみました。

上が「ようこそ令和」バージョンのもので、下が「ありがとう平成」バージョンのものです。見た感じ、「ありがとう平成」としていた部分を「ようこそ令和」に書き換えただけのように見えます。

こうなると、逆に通常バージョンに戻される時、今までの通常バージョンの通りに戻されるのかが興味深いところです。

「ありがとう平成」バージョン同様、「ようこそ令和」バージョンにもメッセージカードが同時に発行されます。

ここには、

> 5月1日、いよいよ新しい元号「令和」が幕を開けました。

新たな時代がより素晴らしいものとなるよう願いを込めて、

このきっぷを企画いたしました。

希望に満ちあふれた東京の街へ、このきっぷとともに

おでかけ頂ければ幸いです。

とあり、最後に「令和元年 東日本旅客鉄道株式会社」で締めくくられています。

「ようこそ令和」バージョンの発売についても3月のプレス発表で予告はされていましたが、3月に時点では「令和」という新元号は発表されていませんでしたので、「ようこそ(新元号)」バージョンとして紹介されています。

JR東日本 〇企 都区内パス 「ありがとう平成」バージョン ~その3

前回および前々回でJR東日本で発売された〇企 都区内パスの「ありがとう平成」バージョンについて御紹介してまいりましたが、もう一つ気になったことがございましたので、今回はそのことについて書いてみたいと思います。

まずは、毎回おなじみになってしまいました、2019年4月に品川駅で発行された「ありがとう平成」バージョン券です。

これは実際に発行されたものですが、同社では3月のプレス発表の際、イメージ図として券の見本を掲載しておりました。

こちらが、プレス発表に掲載された見本券イメージ図のオリジナルファイルになります。よく見てみますと、「〇企」とフリーエリアの地図部分は実際の券のスキャンを貼り付けてあり、その他部分を打ち込んで作成しているようです。

この時点では「都区内パス」の題字と「(乗車券)」が記載されている部分は通常バージョンに近く、「都区内フリーエリア」の文言が「ありがとう平成」の文字と同じ大きさのフォントで計画されていたようです。

この部分を切り取って比べてみましょう。

上から、プレス発表のもの・「ありがとう平成」バージョン実券のもの・通常バージョンのものです。

これらを比べますと、プレス発表の時点では「都区内パス」の題字と「(乗車券)」の位置は変更する予定ではなかったように取れます。また、「ありがとう平成」の文言は題字に合わせて左に寄っており、「都区内パス」の題字よりも若干小さ目のフォントのようです。そして、「ありがとう平成」の文字と「都区内フリーエリア」の文言は、プレス発表の時点では同一の大きさのフォントであったようです。

これらのプレス発表時点と実券との違いは厳密なものではなかったというのが実際の理由であるとは思いますが、もしかすると実際にマルスシステムへのプログラミング上の理由で変更されていった経緯があるのかも知れません。

JR東日本 〇企 都区内パス 「ありがとう平成」バージョン ~その2

前回エントリーでJR東日本が発売した「ありがとう平成」バージョンの都区内パスを御紹介いたしました。

今回は、観察して気づいたことを書いてみたいと思います。

まずは前回エントリーで御紹介した券です。様式的には通常バージョンを加工したもののようですが、それでは通常バージョンのものとどこが違うのか比べてみましょう。

こちらは平成29年12月に中央本線阿佐ヶ谷駅で発行された通常バージョンです。まだ熱転写式時代のものですが、企画券コード「240-20」・誤取消防止符号「C53」の最新バージョンになります。「ありがとう平成」バージョンでもこれらの数字に変化はありませんので、全く同じ口座の内容を書き換えたものと思われます。

両者を見比べてみますと、一番異なっているところは一番上の題字のところでしょう。

題字の部分だけを切り取って並べてみました。上が「ありがとう平成」バージョンのもので、下が通常バージョンのものです。

「都区内パス」の題字が通常バージョンに比べて「〇企」の符号から右に離れた位置にあり、その下の「(乗車券)」の文字も題字同様に右に移動しています。また、通常バージョンでは「(乗車券)」の文字が題字よりも左に寄っていますが、「ありがとう平成」バージョンでは面一になっています。

そして、通常バージョンでは「都区内フリーエリア」という文言があるところが「ありがとう平成」と書き換えられており、その下に「都区内フリーエリア」の文言が、やや小さめのフォントで記載されています。

結果として「ご利用方法は「ご案内」をご覧ください。」という注意書きが省略されてしまっています。

JR東日本 〇企 都区内パス 「ありがとう平成」バージョン ~その1

JR東日本では、平成から令和へ元号が変わるのを記念し、2019(平成31)年 4月12日から4月30日には「平成」のオリジナルメッセージを印字した「都区内パス」を発売しました。これは、東京23区内(フリーエリア内)の改札内など一部を除く指定席券売機・みどりの窓口・びゅうプラザおよび主な旅行会社で発売され、マルスシステムを介さない自動券売機や多機能券売機は対象外となっていました。

このことは、本年3月の時点でプレス発表されており、ホームページにも掲載されておりました。

2019(平成31)年4月に東海道本線品川駅の指定席券売機で購入した「ありがとう平成」バージョンの都区内パスです。

青色JRE地紋の感熱式特殊共通券紙を使用したもので、「都区内パス」の題字の下に「ありがとう平成」の文言が印刷されています。

同時に発行されるご案内の用紙になります。

通常はこのご案内用紙1枚だけが同時に発行されますが、今回のバージョンではもう1枚メッセージカードのような用紙が発行されました。

「ありがとう平成」というメッセージカードです。内容は、

> 平成元年に新しい元号「平成」がスタートし、この4月30日に

その幕を閉じることとなりました。「平成」の時代に感謝の気持ちを込めて

このきっぷを企画いたしました。

このたびお求め頂いたこの1枚のきっぷで、残りわずかとなりました

「平成」に思いを馳せながら、鉄道の旅を楽しんでいただければ幸いです。

というもので、最後に「平成31年 東日本旅客鉄道株式会社」と締めくくられています。

| « 前ページ |