趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

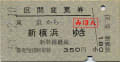

東京駅 東海道新幹線乗換改札口の区間変更券

国鉄時代末期の東京駅東海道新幹線乗換精算口で発行された硬券の区間変更券です。一見普通乗車券のように見えますが、改札内での区間変更に使用される券ですので、分類としては改札補充券の一種となると思われます。

東京印刷場調整の券で、一般式券に「区間変更券」のヘッダーがついたような様式です。

「区間変更券」の右側にある「(10)」の文字は設備記号で、通常の一般式券と同じ番号が振られているみたいです。

御紹介のものは東京山手線内発ですが、同じ様式で東京都区内発もあります。

営業キロ100km以下の場合、特定市内制度は適用になりませんので、発駅が東京駅の表示になっており、原券控除をする際には、控除額を示す「○コxx円」というゴム印を捺して発行されます。

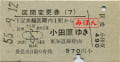

硬券の区間変更券は上記2パターンのほか、もうひとつ別の様式が存在していました。

地図式と一般式を融合させたような様式で、独特な様式になっています。

これは小田原ゆきの区間変更券です。小田原を着駅として考えられ得る発駅が地図を用いて表現されています。

これらの券は新幹線停車駅とその近辺の需要のある着駅まで、かなりの種類の口座が設備されており、それ以外の駅ゆきの発売は出札補充券での対応だったようです。

JRに民営化されてから、東海道新幹線の乗換精算口はJR東海の管轄となって「□海」表示の券になりますが、国鉄時代に準備されたJR券は旧鉄道管理局単位で印刷されたため、民営化直後はJR東海の券であるにも拘らず東京印刷場調整という“合いの子”券が暫定的に登場しています。しかし、その後に補充されたときには名古屋印刷場調整の券に替わってしまっていたようです。

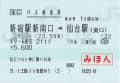

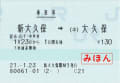

新大久保駅M1発行 JRバス乗車券

前回エントリーさせていただきました「新大久保駅 みどりの窓口廃止」の記事は、いままで実際に見たことがないので、みどりの窓口の最後というものを初めて見届けてみようという趣旨があったのですが、本当の目的(?)は、近日中に利用するJRバス東北の「ドリーム政宗」号の指定券を購入することでした。

これが新大久保駅M1発行のバス指定券です。

基本的には鉄道の指定券のレイアウトが踏襲されておりますが、あくまでも「指定券」ではなく「乗車券」となっており、「指定欄のある乗車券」となっている点が特徴です。

夜行便ですので途中下車というものはあり得ませんが、長距離であるにもかかわらず、通用期間は1日のみとなっています。

前回記事でも御紹介の通り、新大久保駅のみどりの窓口はこの券を購入した日の20時にて閉鎖されました。私がこの券を購入したのは20時を少々過ぎた20時10分頃であり、私の後に指定券類を購入された利用客は居られなかったようです。

ということは…これが同駅みどりの窓口で最後に発券された指定券類であり、また、最後に発券されたバス乗車券となるのかもしれませんね。

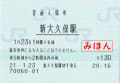

新大久保駅 みどりの窓口廃止

昨日、平成21年1月23日(金)の20時を以って、山手線新大久保駅のみどりの窓口が廃止され、MV30型指定券発売機のみ設置の駅となりました。

これは最終日に購入したMARS端末発行の入場券です。

終了時間は「20時まで」ということになっており、閉鎖15分くらい前には受付を終了させていたようですが、若干混み合っており、発行時刻からもわかるように、20時を若干オーバーしての窓口閉鎖となりました。

最近首都圏のMARS端末は急速に感熱式のMR32型へ置換えが進められていますが、同駅は熱転写式のMR20型1台であり、最後まで感熱式のMARS入場券が存在しない駅となります。

(大久保ゆき乗車券)

(大久保ゆき乗車券)

歩いて行けば約5分という近さですが、電車に乗れば新宿駅経由となる、中央線大久保駅までの乗車券も発券していただきました。

また、当日は最終日ということで、特別に出札補充券で新宿駅までの乗車券を作っていただけました。

よほど通常使用されていなかったのでしょうか、平成になってからのものではありますが、事由欄の「3新在往」・「4新在復」表記と「往片・復片内訳」・「大人無割」欄のない、比較的初期の様式が残っていました。しかも、まだノーカーボンになる前のもので、甲片と乙片の間にはカーボン紙を挟んでの記入です。

同時に料金補充券も作っていただきました。

料補はそこそこ出番があったのでしょうか、比較的新しいものが設備されていました。

同駅は山手線内の駅としては比較的小さい駅の部類に入るかと思いますが、約300mほど離れた中央本線大久保駅のみどりの窓口も平成17年3月13日に廃止されており、MV端末だけでは用が足りない場合、今後は新宿駅もしくは高田馬場駅まで出向かなければならなくなってしまいました。

東京印刷 異様式印刷券

前回のエントリーに引き続き、東京印刷場から発生している異様式印刷券です。

この現象は相互式券に良く見られるようです。

ご紹介の券は東京印刷場で印刷された、等級制時代の相互式券です。

昭和40年・41年と言いますと3等制から2等制に変わったあとですので、青地紋ですが「ハザ」用の乗車券となります。

同じ区間のものが見つからなかったのですが、左が大宮駅発行の神田ゆきの異様式券で、右が東京駅発行の蒲田ゆき通常様式券です。

左の異様式券は「活字が組まれた」というより「版を作成した」という感じで、菅沼天虎様の仰せのように、後期の地図式券に用いられたような製版による印刷の可能性があります。

これに対し、右の通常様式券は明らかに活字を組んだものであることがわかります。

裏面を見ますと双方共集中印刷方式独特の券番となっており、この印刷方法は集中印刷方式に対応できるものであることがわかります。

この他、異様式券を注意深く探しましたところ、モノクラス制以降の相互式券や矢印式券にも同じような現象があるようです。

この手の現象については参考書のような文献が見つからず、不明な点が多々ありますが、自分なりに調べて少しづつご紹介していきたいと思います。

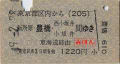

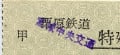

東京都区内から豊橋ゆき2態

国鉄時代の東京都区内から新所原・豊橋・西小坂井・小坂井間ゆき常備券です。

東京印刷場調製で、「(205)」の設備記号がついている券です。

設備記号は東京都区内発を始め、東京山手線内発および横浜市内発の券につけられているもので、各特定市内管内であれば発駅がいずれでも運賃が同じであるばかりかどの駅からも乗車が可能(但し、途中下車は不可)で、発行箇所名だけを差し替えるだけでどこの発行箇所へも供給できるため、パターンが番号管理されているものです。

昭和40年代後半から昭和50年代前半にかけて、これらの設備記号のついた券の一部に民間へ印刷委託された時期があったようです。

下の券は同じ(205)番の民間印刷券です。

東京印刷場製と民間印刷場製では活字が全く違い、前者の活字が東京印刷場の標準的な活字であるのに対し、後者は独特なものが使用されています。

しかし、裏面は東京印刷場にて予め印刷されたものもしくは後で印刷したのかわかりませんが、東京印刷場製のものと全く同じ活字にて印刷されています。

発行された時期が異なるので運賃に違いがありますが、その他記載されている事項は東京印刷場のものと同じです(経由欄の表現が「東海道線経由」と「東海道経由」の違いはありますが…)。

この他、(北)郡山ゆきの券に民間印刷場券を確認しておりますが、他にどれほどのパターンが民間に委託されたのかは不明です。

この記事は菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」1月21日エントリーの「通常の活字製版とは異なる、東京都区内発常備片道乗車券」にトラックバックさせていただきました。

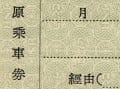

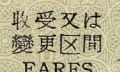

「くりでん」の出札補充券

(「くりでん」の出札補充券…再度クリックすると大きく表示されます)

(「くりでん」の出札補充券…再度クリックすると大きく表示されます)

昭和57年10月に「くりでん」栗原田町駅で発行された出札補充券です。裏面は真っ白で、注意書きなどの印刷は一切ありません。

「くりでん」は「くりはら田園鉄道」の愛称で、大正10年に宮城県石越駅~沢辺駅間が開業し、その後2回に分けて細倉鉱山前駅までの全線が開業していますが、昭和62年に細倉駅~細倉鉱山前駅間が休止され、翌63年には廃止されています。その後、平成2年に細倉駅を200mほど旧細倉鉱山駅方面に移転させて細倉マインパーク前を開業させ観光客誘致を試みましたが、結局平成19年4月、石越駅~細倉マインパーク前駅間の全線が廃止されてしまいました。

この間、「くりでん」は幾つかの社名を名乗ってきました。

まず、大正10年の開業当初は「栗原軌道」を名乗っていたそうですが、昭和16年、軌道法による軌道から鉄道法による鉄道に免許を変更した際に「栗原鉄道」に改称されています。

その後の昭和39年、当時子会社であった陸前乗合自動車というバス会社と合併して「宮城中央交通」と改称されましたが、昭和43年には再びバス部門が宮城中央バスとして分社され、翌44年には「栗原電鉄」となりました。

ところが民営会社としての栗原電鉄の経営は厳しく、平成5年には第三セクターの会社として再出発し、平成7年、廃止時の名称である「くりはら田園鉄道」に改称されています。

御紹介の出札補充券は発行が昭和57年ですので「栗原電鉄」時代に発行されていることになりますが、左上に印刷された社名は「栗原鉄道」となっており、「宮城中央交通」というゴム印で訂正されています。

ということは、この券は「栗原鉄道」~「宮城中央交通」~「栗原電鉄」の3世代に亘って引き継がれたことになるわけですが、一体、いつごろ印刷されたものなのでしょうか?

まず、左上に印刷された社名が「栗原鉄道」となっていますので、この券は昭和16年から昭和39年の23年間の「栗原鉄道」時代に印刷された残券が使用されたものと推測されます。

次に、地紋を見ますと国鉄地紋の券紙が使用されており、当時の委託調弁の一種でしょうか、昭和24年の国鉄発足後に栗原鉄道が国鉄に券の印刷を委託したものであると推測され、この券が印刷された時期は昭和24年から39年の15年間の間ではないかということが言えましょう。

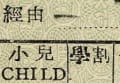

しかし、印刷されている活字を見てみますと、

「手数料」の数の文字が數、「原乗車券」の乗の文字が乘・券の文字が劵、「経由」の経の文字が經、「収受」の収の文字が收、「変更」の変の文字が變、「小児」の児の文字が兒、「学割」の学の文字が學などど、多くの旧字体の活字が使用されており、昭和20年代~30年代前半くらいという、比較的古い時代に印刷されたものではなかろうかと推測されます。

当時の国鉄では、出札補充券や改札補充券などの特別補充券のことを「特殊補充券」と呼んでいたようです。ある資料を見ますと、国鉄は昭和28年1月に今回ご紹介の券と同じ様式の特殊補充券を正式な様式として制定していることがわかりました。

そのことから、この券は制定以降の昭和28年から栗原鉄道時代末期の昭和39年までの11年間の間に印刷されたのではないかと推測範囲を絞り込むことができます。

ただ、昭和33年9月には国鉄の特殊補充券には横型の新様式券が出ており、もしかするとこの間の5年間の間に印刷されたものなのかもしれません。

この推測が正しいとなりますと、印刷されてから使用されるまで、実に24年以上の間在庫されていたことになります。

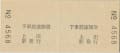

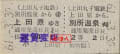

変な大きさの往復乗車券

上田交通(現・上田電鉄)別所線上田駅には、大学前駅ゆきの大人用往復乗車券が設備されています。

大学前駅は無人駅ですが、近くに長野大学・上田女子短期大学・長野県工科短期大学校の3大学があり、その他上田市自然運動公園や県営工業団地も近くにあることから往復乗車券の設備があるものと思われます。

同社の片道乗車券類同様日本交通印刷調製のものと思われますが、少々他社で発行されている日本交通印刷製の往復乗車券とは趣が違います。

これは上田交通の前身である上田丸子電鉄時代に日本交通印刷にて印刷された上田原駅から別所温泉ゆきの往復乗車券です。(上田丸子電鉄は昭和44年5月に上田交通に社名が変更されており、実に17年間売れ残っていたようです。)

下に小児断片のあるB型硬券で、日本交通印刷では標準様式(?)なのか、だいたいどこの会社でも採用されている様式です。小児断片があるからでしょうか、印刷面がかなり窮屈です。

大学前駅ゆきのものは小児断片が無いので印刷面に余裕があるように見えますが、この余裕は小児断片のあるなしだけでなく、券紙の大きさにあります。

並べてみると良くわかるのですが、上の往復乗車券はB型硬券であり、左に並べた別所温泉駅から東京山手線内ゆきの乗車券はA型硬券です。

通常、A型硬券は縦3.0cm x 横5.75cm、B型硬券は縦2.5cm x 横5.75cm、C型硬券は縦6.0cm x 横5.75cm、D型硬券は縦3.0cm x 横11.5cmと決められておりますが、大学前駅ゆきの往復乗車券を定規で測ってみると縦3.0cm x 横7.0cmあり、いずれにも該当しません。

差し詰め「D´(ダッシュ)型硬券」とでもいうところでしょうか?

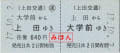

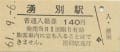

博多⇔小倉間の区間変更券

発着区間に博多~新下関間を含む場合、JR西日本である山陽新幹線とJR九州である鹿児島本線の利用では運賃が異なります。

そのため、同区間を各々別ルートで往復する場合、JRでは往路と復路の金額が異なる「別線往復乗車券」を発売することは拙ブログ9月29日の「別線往復乗車券」にてエントリーさせていただいておりますが、これとは違い、原券が当該区間を新幹線利用の乗車券で在来線に変更する場合、改札にて差額である140円の精算した際に区間変更券が発行されます。

これは博多駅発行の区間変更券です。

変更区間と経由欄が補充式となった券です。大きさは車急式の券に良く似いる券で、改札補充券に該当します。

こちらは小倉駅発行の区間変更券です。

博多駅のものとは違い、変更区間と経由の他、領収金額の記入欄も補充式になっています。黒崎駅に設備されている券もこの様式でした。

小倉駅の面白いところとして、改札補充券であるはずの区間変更券ではありますが、なぜかここでは改札外のみどりの窓口に設備されていました。もっとも、新幹線からの乗換客の利便性を考えてのものかと思われます。

この他、区間も印刷された常備式も存在すると聞いておりますが、あいにく訪れた駅には置かれていませんでした。

また、西小倉駅など駅によっては区間変更券を置いておらず、精算済の印として原券にスタンプを捺印する方法を採っている駅もあります。

湧別支線 湧別駅

前回に引き続き、湧別支線ネタです。

夕方の列車に乗り込み、何分くらいあったか忘れましたが、折り返しの短い時間に湧別駅を堪能して参りました。

これはその時購入した硬券入場券です。あと、11月3日に御紹介させていただきました、北海道ワイド周遊券にも下車印も捺印していただきました。

一面式のホームと単線のまま行き止る終着駅だったような気がします。

利用客は殆どおらず、私の他に乗っていた乗客は、通学の高校生数人程度だったように思います。

そんな湧別駅ですが、当時国鉄がキャンペーンしていた「いい旅チャレンジ20,000㎞」の一環だったのでしょうか、観光客向けのサービスが用意されていました。

これは入場券を購入した時に窓口で戴いたものです。これを見ると湧別支線も名寄本線の一部であることがわかります。

もう一つ、硬券の入場券や乗車券を貼付けて記念にできる台紙も戴きました。

利用客の少ない小さな駅でも増収を期待していたのでしょう、当時の国鉄の意気込みが感じられます。

名寄本線 四号線仮乗降場

もう廃止されてしまいましたが、北海道の名寄本線には中湧別駅から湧別駅に至る、通称「湧別支線」という枝線が存在しました。

(中湧別駅乗務員発行の車補…再度クリックすると大きく表示されます)

(中湧別駅乗務員発行の車補…再度クリックすると大きく表示されます)

これが当時の湧別支線の列車内で購入した車補です。

駅名式なので路線の並びがわかりにくいですが、中湧別駅の他に湧別駅があることがわかります。この車補は使い勝手からこのような様式に落ち着いたのでしょうか、なんとなく湧別駅を起終点として比較的需要のある駅名が並べられているような感じがします。

湧別支線には中湧別~湧別間に、もう一つ駅がありました。これが四号線(しごうせん)駅です。

国鉄時代、正確には駅ではなく仮乗降場として設置され、国鉄民営化によってJR北海道となった際に駅に昇格されたようです。

これは当時車内から撮影した四号線仮乗降場の駅名票です。確か当時の列車は朝夕2往復しかなく、終着の湧別駅にも訪問するためには降りて撮影するということはできませんでした。

板切れを並べて打ち付けたような一面式のホームに、これまた板切れ一枚の駅名票の建つ雰囲気は、降りてみたくなる衝動に駆られるような駅でした。

| « 前ページ |