趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

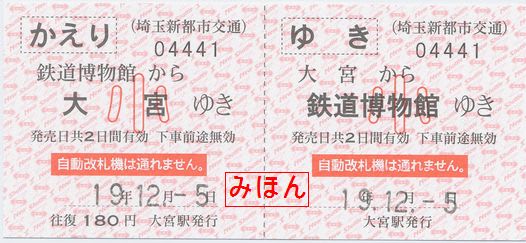

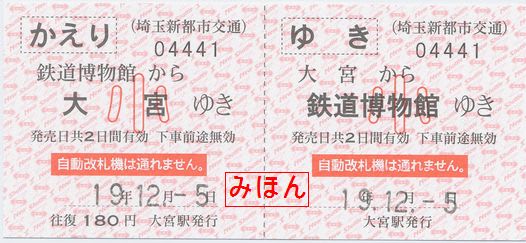

埼玉新都市交通 準常備金額式乗車券

埼玉新都市交通大宮駅発行の準常備金額式乗車券です。

(再度クリックすると大きく表示されます。)

(再度クリックすると大きく表示されます。)

(再度クリックすると大きく表示されます。)

(再度クリックすると大きく表示されます。)

上段が大人用で、下段が小児用です。

発行駅(発駅)名はゴム印を捺す記入式で、発売金額に応じて左側のラインを切り取っていく車急式のようなスタイルです。どこの駅からも発行できる万能選手で、補充券のような用途で設備されているものと思われます。

いずれも発売可能な最遠区間で発行していただきましたので、これが旅客側に渡すことのできるすべてとなります。

引き出しに入っていたので良く見えませんでしたが、右端には冊番と券番の双方があることから、冊子状になっていたものと思われます。

地紋は往復乗車券をは違ってPJR地紋となっています。

(再度クリックすると大きく表示されます。)

(再度クリックすると大きく表示されます。) (再度クリックすると大きく表示されます。)

(再度クリックすると大きく表示されます。)上段が大人用で、下段が小児用です。

発行駅(発駅)名はゴム印を捺す記入式で、発売金額に応じて左側のラインを切り取っていく車急式のようなスタイルです。どこの駅からも発行できる万能選手で、補充券のような用途で設備されているものと思われます。

いずれも発売可能な最遠区間で発行していただきましたので、これが旅客側に渡すことのできるすべてとなります。

引き出しに入っていたので良く見えませんでしたが、右端には冊番と券番の双方があることから、冊子状になっていたものと思われます。

地紋は往復乗車券をは違ってPJR地紋となっています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

埼玉新都市交通 往復乗車券

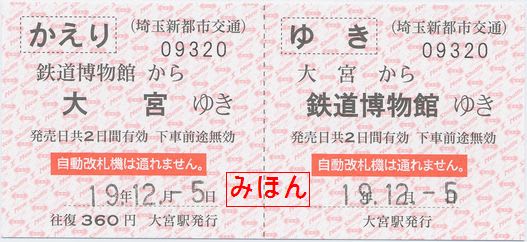

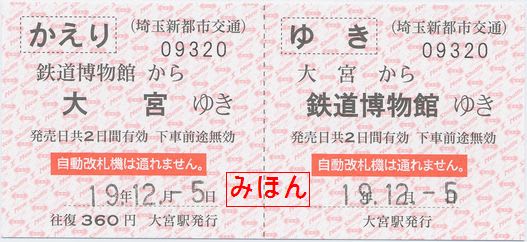

埼玉新都市交通(ニューシャトル)大宮駅で発売している、鉄道博物館駅ゆきの往復乗車券です。

上が大人用で下が小児用となっています。

ニューシャトルの自社オリジナル地紋の常備軟券様式で、往路用と復路用の間にはミシン線がついています。

鉄道博物館開館以来の鉄道ブームにより、休日の利用客が多く集中するために設備されたものと思われますが、同社の自動券売機では往復乗車券の購入ができることと、Suicaやpasmoを利用する乗客が比較的多く、わざわざ窓口で往復乗車券を求める乗客は少ないように思われます。

上が大人用で下が小児用となっています。

ニューシャトルの自社オリジナル地紋の常備軟券様式で、往路用と復路用の間にはミシン線がついています。

鉄道博物館開館以来の鉄道ブームにより、休日の利用客が多く集中するために設備されたものと思われますが、同社の自動券売機では往復乗車券の購入ができることと、Suicaやpasmoを利用する乗客が比較的多く、わざわざ窓口で往復乗車券を求める乗客は少ないように思われます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

埼玉新都市交通 大宮駅入場券

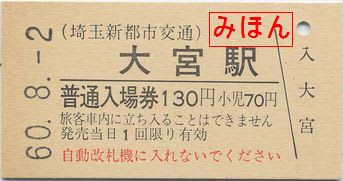

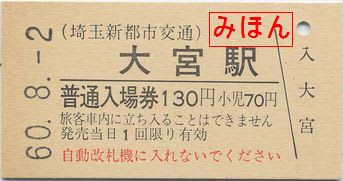

埼玉新都市交通(ニューシャトル)大宮駅発行の硬券入場券です。

埼玉新都市交通は埼玉県とJR東日本が出資する第三セクターの新交通システムで、鉄道博物館の最寄駅である鉄道博物館駅があることで知られています。

この券を購入した昭和60年頃には、大宮駅のみで硬券の入場券を発売していました。

確か、硬券の入場券を発売していることを大々的に宣伝しているわけでもなく、定期券を発売する窓口に人知れず置かれていました。

他に硬券の類はなく、硬券といえばこれだけでした。そのためか、当初よりダッチングは置かれておらず、日付はゴム印で捺印していました。

A型硬券で、活字の並びは私鉄で多用されている一般的なデザインですが、自動改札機に入れないようにする注意書きが一番下に印刷されています。

どう考えても記念要素の濃い硬券入場券でしたが、現在は発売されていない様子です。

埼玉新都市交通は埼玉県とJR東日本が出資する第三セクターの新交通システムで、鉄道博物館の最寄駅である鉄道博物館駅があることで知られています。

この券を購入した昭和60年頃には、大宮駅のみで硬券の入場券を発売していました。

確か、硬券の入場券を発売していることを大々的に宣伝しているわけでもなく、定期券を発売する窓口に人知れず置かれていました。

他に硬券の類はなく、硬券といえばこれだけでした。そのためか、当初よりダッチングは置かれておらず、日付はゴム印で捺印していました。

A型硬券で、活字の並びは私鉄で多用されている一般的なデザインですが、自動改札機に入れないようにする注意書きが一番下に印刷されています。

どう考えても記念要素の濃い硬券入場券でしたが、現在は発売されていない様子です。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

高円寺駅 多客時対応の硬券乗車券

昭和60年8月27日の高円寺阿波踊りの混雑の際に臨時発売された硬券乗車券です。

120円区間と140円区間の大人・小児用と小児用が用意されていました。

以前、停電等の非常用として各駅に硬券が設備されていたということを聞いたことだありますが、実際に非常事態に遭遇したことがないのでわかりません。

当時、その事実を確認するため、近隣の荻窪駅窓口でこれらを見せて、「荻窪駅にもこのような硬券はあるのですか?」と訊いたことがあります。すると、非常用としてあるにはあるが、普段は発売していないということを教えていただいたことがあります。

実際には最短区間もしくはその近辺の口座を硬券で非常用に「備蓄」していた駅は存在した可能性があります。

話は戻りますが、当時はイベントが催されると集中的に混雑するため、券売機に長い列が出来たものでした。

その対応のため、コンコースに机を置いて硬券での臨時発売が行われる光景が一般的だったものです。

しかし、自動他改札機の普及や硬券の廃止、Suicaやpasmoなどの交通系ICカードの普及によってチケットレス化が進んだ結果、このような混雑時の臨時発売を見る機会は殆ど無くなってしまいました。

120円区間と140円区間の大人・小児用と小児用が用意されていました。

以前、停電等の非常用として各駅に硬券が設備されていたということを聞いたことだありますが、実際に非常事態に遭遇したことがないのでわかりません。

当時、その事実を確認するため、近隣の荻窪駅窓口でこれらを見せて、「荻窪駅にもこのような硬券はあるのですか?」と訊いたことがあります。すると、非常用としてあるにはあるが、普段は発売していないということを教えていただいたことがあります。

実際には最短区間もしくはその近辺の口座を硬券で非常用に「備蓄」していた駅は存在した可能性があります。

話は戻りますが、当時はイベントが催されると集中的に混雑するため、券売機に長い列が出来たものでした。

その対応のため、コンコースに机を置いて硬券での臨時発売が行われる光景が一般的だったものです。

しかし、自動他改札機の普及や硬券の廃止、Suicaやpasmoなどの交通系ICカードの普及によってチケットレス化が進んだ結果、このような混雑時の臨時発売を見る機会は殆ど無くなってしまいました。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

小田急電鉄 金額式硬券乗車券の特活 ~その2

前回エントリーに引き続き、小田急電鉄の金額式硬券乗車券の特活について見てみましょう。

昭和60年に成城学園前駅で発行された金額式硬券乗車券です。

成城学園前駅は5文字ですので、若干きつめの特活が使用されています。

通常、小田急の金額式硬券は、発駅名がゴシック体で発行箇所名が明朝体で組まれていますが、なぜか、発行箇所の活字がゴシック体となってしまっています。

何かのミスでそうなってしまったのか、狭いスペースに差し込める活字が無かったためにあり合わせ的に組まれてしまったものなのか不明です。

小田急では当時、井口印刷調製の硬券のほか、シンコー印刷調製のものも存在しました。

井口印刷のものは全線に亘って使用されていましたが、シンコー印刷のものは新宿寄りの数駅で見ることができた少数派です。

こちらは昭和61年に成城学園前駅で発行された、シンコー印刷調製の金額式硬券乗車券です。

様式的には井口印刷のものと同じ配列になっていますが、こちらは活字をそのまま組んだ体裁だったり、発駅名が明朝体だったりして、イメージがかなり異なっています。

シンコー印刷では特活は使用していないようで、「成城学園前」という発駅名は2段組となっています。また、「(小田急電鉄)」の文字も特活ではないようです。

昭和60年に成城学園前駅で発行された金額式硬券乗車券です。

成城学園前駅は5文字ですので、若干きつめの特活が使用されています。

通常、小田急の金額式硬券は、発駅名がゴシック体で発行箇所名が明朝体で組まれていますが、なぜか、発行箇所の活字がゴシック体となってしまっています。

何かのミスでそうなってしまったのか、狭いスペースに差し込める活字が無かったためにあり合わせ的に組まれてしまったものなのか不明です。

小田急では当時、井口印刷調製の硬券のほか、シンコー印刷調製のものも存在しました。

井口印刷のものは全線に亘って使用されていましたが、シンコー印刷のものは新宿寄りの数駅で見ることができた少数派です。

こちらは昭和61年に成城学園前駅で発行された、シンコー印刷調製の金額式硬券乗車券です。

様式的には井口印刷のものと同じ配列になっていますが、こちらは活字をそのまま組んだ体裁だったり、発駅名が明朝体だったりして、イメージがかなり異なっています。

シンコー印刷では特活は使用していないようで、「成城学園前」という発駅名は2段組となっています。また、「(小田急電鉄)」の文字も特活ではないようです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

小田急電鉄 金額式硬券乗車券の特活

小田急電鉄の金額式硬券乗車券です。

これは昭和62年に伊勢原駅で発行されたもので、井口印刷調製の同社の一般的な金額式の様式となっております。

発駅名を入れる部分は活字4文字で一杯になるかというスペースですので、4文字以上になったばあい、どのようになるのか興味深いところです。

こちらは昭和61年に小田急相模原駅で発行された同じ様式の硬券乗車券です。

駅名が6文字となりますので、見事に詰まった特活が使用されています。

発行箇所名も半角くらいの大きさの活字で組まれています。

では、小田急線で一番字数の多い、小田急多摩センター駅となるとどうなるでしょうか?

小田急多摩センターとなると、実に9文字になります。

昭和61年に小田急多摩センター駅で発行された、乗車券です。

同じ井口印刷調製と思われますが、予想を超えた展開の様式です。

これを手にしたときは「こう来たか」といった感じでした。よくよく観察すると基本スタンスは他駅の物と同じなのですが、かなり印象が違います。

これは昭和62年に伊勢原駅で発行されたもので、井口印刷調製の同社の一般的な金額式の様式となっております。

発駅名を入れる部分は活字4文字で一杯になるかというスペースですので、4文字以上になったばあい、どのようになるのか興味深いところです。

こちらは昭和61年に小田急相模原駅で発行された同じ様式の硬券乗車券です。

駅名が6文字となりますので、見事に詰まった特活が使用されています。

発行箇所名も半角くらいの大きさの活字で組まれています。

では、小田急線で一番字数の多い、小田急多摩センター駅となるとどうなるでしょうか?

小田急多摩センターとなると、実に9文字になります。

昭和61年に小田急多摩センター駅で発行された、乗車券です。

同じ井口印刷調製と思われますが、予想を超えた展開の様式です。

これを手にしたときは「こう来たか」といった感じでした。よくよく観察すると基本スタンスは他駅の物と同じなのですが、かなり印象が違います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

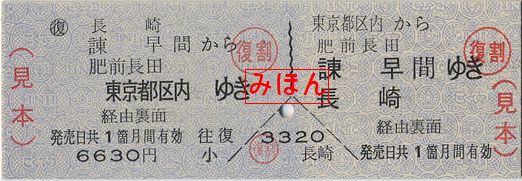

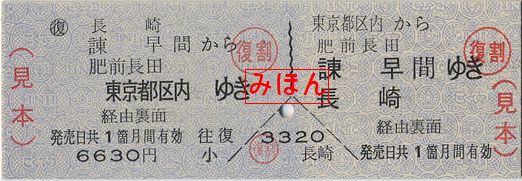

2つの「復割」影文字

昭和47年の鉄道100年記念として、東京印刷場が発行したきっぷ見本帳に収録されています、2種類の復路割引(復割)乗車券をご紹介いたしましょう。

同じ東京印刷場調製の復割乗車券ですが、上の方は四角で囲まれた「復割」の影文字が、下の方は丸で囲まれた「復割」の影文字が印刷されています。

硬券が淘汰された現在、「復割」の影文字を見ることはなくなりましたが、影文字が2種類あるのには理由があったようです。

見本帳の発行された昭和47年当時は、往復割引は片道1,021km以上ということであったようで、上の四角で囲まれた「復割」の影文字は片道距離が1,021~1,220kmを示し、下の丸で囲まれた「復割」の影文字は1,221km以上を示しているそうです。

現在では、往復割引は片道601km以上に引き下げられていますし、通常マルスで発券される場合、四角に囲まれた「復割」の文字が印刷されるくらいですので、このような区分はなされていないと思われます。

これらの影文字について詳しい資料が無く、知識として曖昧な部分があります。

お詳しい方が居られましたらコメント欄で御教示願えればと思います。

同じ東京印刷場調製の復割乗車券ですが、上の方は四角で囲まれた「復割」の影文字が、下の方は丸で囲まれた「復割」の影文字が印刷されています。

硬券が淘汰された現在、「復割」の影文字を見ることはなくなりましたが、影文字が2種類あるのには理由があったようです。

見本帳の発行された昭和47年当時は、往復割引は片道1,021km以上ということであったようで、上の四角で囲まれた「復割」の影文字は片道距離が1,021~1,220kmを示し、下の丸で囲まれた「復割」の影文字は1,221km以上を示しているそうです。

現在では、往復割引は片道601km以上に引き下げられていますし、通常マルスで発券される場合、四角に囲まれた「復割」の文字が印刷されるくらいですので、このような区分はなされていないと思われます。

これらの影文字について詳しい資料が無く、知識として曖昧な部分があります。

お詳しい方が居られましたらコメント欄で御教示願えればと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

初鹿野駅発行 140円区間乗車券

昭和58年11月、中央線初鹿野駅発行で発行された140円区間金額式硬券乗車券です。

初鹿野駅は現在の甲斐大和駅で、平成5(1993)年4月に駅名改称されています。

東京印刷場調製の金額式B型硬券で、大人・小児用となっています。

若干印刷が右寄りなのか、もしくは小児断片の閉じ穴が若干左寄りなのかわかりませんが、閉じ穴が小児断線にかかってしまっています。

初鹿野駅は現在の甲斐大和駅で、平成5(1993)年4月に駅名改称されています。

東京印刷場調製の金額式B型硬券で、大人・小児用となっています。

若干印刷が右寄りなのか、もしくは小児断片の閉じ穴が若干左寄りなのかわかりませんが、閉じ穴が小児断線にかかってしまっています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

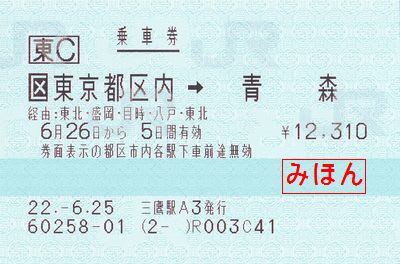

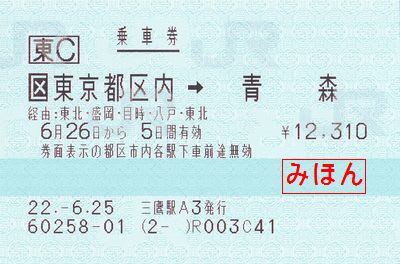

東京都区内から青森ゆき 通過連絡乗車券

東京都区内から青森ゆきの片道乗車券です。

一見すると自社完結の乗車券のようです。

もし全線新幹線利用となれば、(幹)の表記が入り、経由は「東京・新幹線・八戸・東北」となり、営業キロ727.9km、運賃は10,190円となります。

しかし、この券は寝台車利用として発券されているため、全線在来線経由となります。

会社名が入っていませんが、経由欄の「盛岡・目時」間はいわて銀河鉄道、「目時・八戸」間は青い森鉄道であり、2社の会社線を通過する、通過連絡乗車券となっています。

この券の計算方法は、JR線の営業キロがは、東京~盛岡間が535.3km、八戸~青森間が96.0km、以上を合計して631.3km、運賃は9,350円です。

それに、いわて銀河鉄道の運賃2,300円と青い森鉄道の運賃660円を加算して12,310円です。

新幹線が新青森まで開業すると、八戸~青森間も青い森鉄道になるとされていますが、そのときにはまた計算方法が変更されることとなります。

一見すると自社完結の乗車券のようです。

もし全線新幹線利用となれば、(幹)の表記が入り、経由は「東京・新幹線・八戸・東北」となり、営業キロ727.9km、運賃は10,190円となります。

しかし、この券は寝台車利用として発券されているため、全線在来線経由となります。

会社名が入っていませんが、経由欄の「盛岡・目時」間はいわて銀河鉄道、「目時・八戸」間は青い森鉄道であり、2社の会社線を通過する、通過連絡乗車券となっています。

この券の計算方法は、JR線の営業キロがは、東京~盛岡間が535.3km、八戸~青森間が96.0km、以上を合計して631.3km、運賃は9,350円です。

それに、いわて銀河鉄道の運賃2,300円と青い森鉄道の運賃660円を加算して12,310円です。

新幹線が新青森まで開業すると、八戸~青森間も青い森鉄道になるとされていますが、そのときにはまた計算方法が変更されることとなります。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

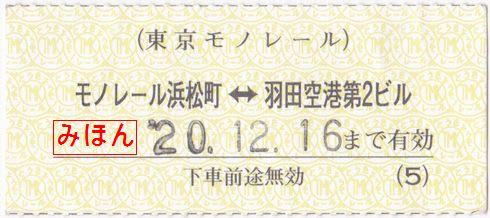

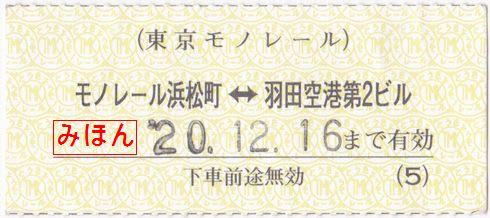

東京モノレール 常備回数券

東京モノレールの常備回数券です。

どこで入手したのか失念しましたが、どこかの駅構内でたまたま拾ったものです。

モノレール浜松町駅~羽田空港第2ビル駅間全線の回数券で、駅名の印刷順序からモノレール浜松町駅の定期券窓口カウンター発行のものと察することができます。

黄色の東京モノレール自社地紋で、有効期限を捺印するようになっています。

同社では、通常回数券は自動券売機で発売されていますので、わざわざ自動改札の使用できない常備回数券が存在すること自体不思議です。

いったい、このようなものが日常的に使用されているのでしょうか?

どこで入手したのか失念しましたが、どこかの駅構内でたまたま拾ったものです。

モノレール浜松町駅~羽田空港第2ビル駅間全線の回数券で、駅名の印刷順序からモノレール浜松町駅の定期券窓口カウンター発行のものと察することができます。

黄色の東京モノレール自社地紋で、有効期限を捺印するようになっています。

同社では、通常回数券は自動券売機で発売されていますので、わざわざ自動改札の使用できない常備回数券が存在すること自体不思議です。

いったい、このようなものが日常的に使用されているのでしょうか?

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |