趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

JR東日本 海浜幕張駅発行B自由席特急券

平成18年3月に海浜幕張駅で発行された、東京までのB自由席特急券です。

桃色JRE地紋のA型大人専用常備券となっています。

現在は発売されていないようですが、当時、幕張副都心でのイベント開催日の夕方混雑時、特急列車が到着する頃になると、横からスタンパーを入れてある回数券のように綴られた常備軟券の特急券を発売していました。

乗車券を購入するときは普通列車を利用する予定であった旅客を特急列車に誘導することにより、混雑の緩和と増収の双方を狙った施策であったのでしょう。

簡易委託駅にある自由席特急券と異なり、小児断片のない大人専用券となっており、恐らくこの様式は同駅以外では発売されていなかったものと思われます。

東京急行電鉄 渋谷から20円区間ゆき片道乗車券

昭和31年12月に東京急行電鉄(現・東急電鉄)東横線渋谷駅で発行された20円区間ゆきの片道乗車券です。

緑色PJRてつどう地紋のB型大人専用地図式券となっています。

前回エントリーでも御紹介いたしましたが、この時期の東急の地図式券には有効区間に関わらず鉄道線全区間が記載されているものが存在し、この券もそれに該当します。

当時の渋谷駅から20円で行けるところは、東横線であれば武蔵小杉、目蒲線(現・目黒線)なら武蔵小山、大井町線なら二子玉川園(現・二子玉川)というところのようです。

この券を見ていると気づくのですが、面白いことに渋谷から玉川線一本で行ける二子玉川や砧線方面については、東横線で自由が丘で乗り換えて大井町線に乗り、砧線については再度二子玉川で乗り換えるようになっているのです。

恐らく大半の旅客は玉川線を経由していたと思われますが、玉川線は渋谷から二子玉川園までが軌道線で二子玉川園から砧に至る支線である砧線が鉄道線となっており、鉄道線である東横線渋谷駅「(東)渋谷駅」と玉川線渋谷駅「(玉)渋谷駅」がかつての新玉川線渋谷駅のように別の駅となっていたために玉川線経由の乗車券の発売がなかったことと、軌道線と鉄道線を跨ぐ連絡乗車券の発売をしていなかったため、このような券になってしまったのではないかと思われます。

東京急行電鉄 自由が丘から10円区間ゆき片道乗車券

昭和30年1月に東京急行電鉄(現・東急電鉄)自由が丘駅で発行された、3等10円区間ゆきの片道乗車券です。

緑色PJRてつどう地紋の地図式大人専用券です。

当時の東急の地図式券は鉄道線の全路線が記載され、乗車券の有効区間のみが太線となっている券が存在しました。

二子玉川園(現・二子玉川)駅から砧へ分岐する玉川線の支線である砧線も記載されていますが、同区間は当初は軌道線であったものの、昭和20年に鉄道事業法による鉄道線に転換されている経緯に基づいているものと思われます。

裏面です。

注意書きが記載されていますが、「発行駅以外の乗車は出来ません」という文言が特徴的です。

JR東日本 横倉から越後鹿渡・越後田沢ゆき片道乗車券

前回エントリーに続き、飯山線の常備軟券の話題です。

平成28年9月に横倉駅で発行された、越後鹿渡・越後田沢ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のA型一般式券で、大人・小児用券となっています。こちらの券はJR東日本の最新の、1枚づつ「耳」の付いた様式になります。ただし、乗車券箱の硬券ホルダーに刺してありますので、耳は付いていません。

前回エントリーの平滝駅発行のものを再度アップして比べてみましょう。綴り方の様式が異なるばかりではなく、字体もかなり異なっていることが分かります。

隣の平滝駅とは1.9Kmしか離れていませんので、越後鹿渡・越後田沢までの運賃は同じ320円です。ところが、字体が違うとかなり印象が異なってきます。

特に、着駅の字体は、上の平滝駅の旧様式よりも下の横倉駅の新様式のほうが字間が詰まっており、かつての特活のような感じです。

ここでひとつ気づいたことがあります。

越後鹿渡駅と越後田沢駅は隣同士の駅で途中に駅はありません。ですから、平滝駅発行分の「越後鹿渡・越後田沢ゆき」という表記が正しいのですが、横倉駅発行分の「越後鹿渡・越後田沢 間ゆき」は、両駅の間に途中駅が存在するときの表記方法であり、常備券としては表記ミスということになってしまいます。

購入した時は気づきませんでしたが、当日の夜に眺めていたらミスに気付いてしまいました。

横倉駅です。開業時からの旧駅舎は平成23年の長野県北部地震の際に被害に遭い、倒壊の恐れがあることから新しい現駅舎に建て替えられています。

同駅も長野県栄村が受託する簡易委託駅となっており、数口座の常備券が設備されています。一部情報では補充券の取り扱いがあるように書かれていますが、補充券の設備はないとのことでした。

受託者様の話に拠りますと、最近JR東日本の担当者がPOS端末を入れることか可能かどうか、出札窓口の採寸をしていったそうです。JR東日本では常備券を発売している簡易委託駅は飯山線の3駅と山田線の陸中川井駅および鹿島線の臨時駅である鹿島サッカースタジアム駅だけとなっているので、時代の流れには逆らえないような気がします。

しかし、1日20人に満たない利用客数で売り上げも5,000円前後ということで、利用料が発生するPOS端末を入れてまで村として簡易委託を受託し続けるのか、受託者様もまだわからないということです。

JR東日本 平滝から越後鹿渡・越後田沢ゆき片道乗車券

平成28年9月に飯山線平滝駅で発行された、越後鹿渡・越後田沢ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のA型一般式大人・小児用券で、まだ10片制であった頃の一世代前の様式となります。

同駅は国鉄時代の昭和40年代後半より、地元自治体である長野県栄村が受託する簡易委託駅です。補充券類の設備はなく、指定券等の取り扱いはしていませんが、周辺の駅の中では一番券種が多く設備されているようです。

すべての口座が一般式で、口座によっては1枚づつ「耳」が付いている現行様式に切り替わっていますが、旧様式の口座も一部残っています。

現在の平滝駅駅舎です。旧駅舎は開業時に竣工したものでしたが、平成22年に旧駅舎の横に新駅舎が建てられています。旧駅舎は解体されてしまっていますが、土台は残っています。

窓口横に掲示された看板です。ホーローの彫文字で「たばこのむな」と書かれています。要は「禁煙」です。かなり古そうな味のある看板で、旧駅舎に付いていたものを転用したと思われます。駅舎は新しいですが、なぜかこの部分だけがタイムスリップしたような感じです。

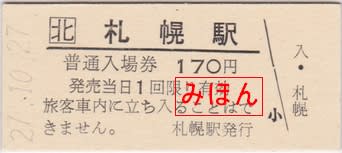

JR北海道 札幌駅発行普通入場券 ~その3

前回および前々回とJR北海道の札幌駅で発行された普通入場券を御紹介いたして参りましたが、同駅窓口にはもうひとつ券種があります。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。JR北海道の主要駅には今でも硬券入場券が設備されている場合があり、こちらも指定すれば発売してもらうことができます。

この窓口のダッチングはインクが薄くて鮮明ではなく、回転ゴム印で日付を入れるのが通常のようで、ダッチングで入れてほしいとお願いすると、「印字が薄いですけどいいですか?」と訊かれました。しかし、硬券はやはりダッチングで入れた方がかっこいいですから、薄くてもダッチングで入れてもらうことにしました。インクを補充すれば良いだけのことですけれどね。

同駅には小児用券も設備されていましたが、こちらの方はあまり売れ行きが宜しくないようで、券紙が焼けて黄ばんでいます。黄ばんでいるお陰で、ただでさえ薄いダッチングがますます見えなくて廃札みたいです・・・。

以上、3回に亘ってJR北海道札幌駅窓口で発売している普通入場券を御紹介いたしましたが、もっと拘って集めれば、近距離用の自動券売機と指定券券売機でも購入することが可能です。

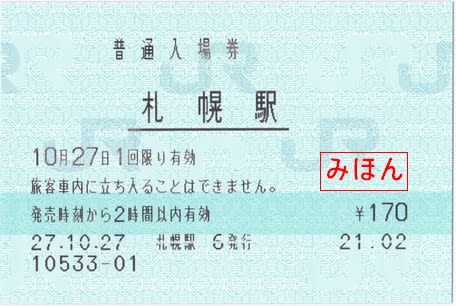

JR北海道 札幌駅発行普通入場券 ~その2

前回エントリーの続きになります。

前回、札幌駅の窓口で購入したマルス端末発券による普通入場券を御紹介いたしましたが、これは、同じ日の同じ時刻に同じ窓口で発券して戴いた普通入場券です。

青色JR北地紋の共通券用紙を使用したもので、マルス券と同じ「札幌駅-6」という6番窓口で発券されたものです。

この券は総販券というもので、JR東海を除く旅客鉄道会社にあるPOS端末のJR北海道版のようなものです。

総販券は他社のPOS端末券と異なり、端末自体がマルス端末と独立しているものではなく、マルス端末の機能として「総販システム」というプログラムが組み込まれています。

敢えてこの機能を使用するほどのメリットはないのですが、マルス端末は発券の都度東京国立にあるセンターへ電話回線を使用して照会しているのに対し、総販機能はセンターへの照会をしないで発券することができるため、通信費用が掛からないというのがメリットであるといったところと思われます。

様式としてはJR北海道の「口北」という符号があったり、「普通入場券」の文字が用紙の中心にあり、アンダーラインが引かれている所に目が行きます。

また、「入場券の有効時間は購入時より2時間以内です」という表記や「口総販」の印、「4桁4桁2桁」という券番がマルス券と異なっています。

総販券を発券するためには端末に切替え操作をする必要があるからか、総販券と指定しない限り、窓口氏はマルス券を発券する傾向にあるようです。

以前は乗車券や特急券なども発券することができましたが、平成26年4月1日の運賃改訂時より入場券と定期券、管理委託駅用の前出し乗車券以外の発券が禁止された模様です。駅によっては総販券での入場券口座の登録が無いところもあるようで、すべての駅で発売してもらえるわけではないようです。

JR北海道 札幌駅発行普通入場券 ~その1

平成27年10月に札幌駅のみどりの窓口で購入した普通入場券です。

青色JR北地紋の共通券用紙で、マルス端末により発券されています。特段珍しいものではありませんし、発行日の行の文字のドットに傷が付いており、スジが入った残念な券になっています。

札幌駅の窓口で「入場券をください」と言えば殆どの場合はこの券が出て来ますが、指定すれば別の様式の券も出て来ます。

では次回、様式の違う券を御紹介致しましょう。

JR東日本 信濃境から840円区間ゆき矢印式券

平成28年3月に、中央東線信濃境駅で発行された、840円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のA型大人・小児用矢印式券となっています。着駅は松本方面は篠ノ井線広丘駅、反対の小淵沢方面は中央東線酒折駅と小海線の佐久海ノ口駅となります。

同駅は地元自治体が受託している簡易委託駅となっており、常備軟券の他、各種補充券類が設備されていました。

乗車券を蒐集している旨を伝えて購入いたしましたが、窓口の受託者様によりますと、今まで840円区間の乗車券も金額式で設備されてましたが、在庫が少なくなって請求した際に突然矢印式となって納品されたとのことでした。かつて、51km以上の近距離乗車券は地図式や相互式などが使用されていた時代もありましたが、現在は金額式が基本になっていますので、今の時代に敢えて矢印式として設備された理由が定かではありませんが、辰野から先の飯田線沢駅および塩尻から先の中央西線洗馬駅が同じ運賃帯ではありますがJR東海の営業区域となりますため、乗車券としては有効であるもののJR東海との間で会社間の精算が生じる他社区間へ使用されることを防止するための措置と思われます。

以前、同駅は収集家を歓迎しない、というか毛嫌いされ、「お前なんぞに売る切符はないぞ」オーラが出ている雰囲気で有名な駅でした。初めて訪問したときは「運悪く」その方に当たったようで、窓口に向かって行く時から緊張を強いられ、券箱に刺さっているものを求めても「そんなもんない!」と売ってもらえなかった経験がありましたが、以後そのような高いハードルにはぶち当たることなく蒐集をすることができました。

現在、同駅にはPOS端末が導入され、常備軟券の発売はありません。

京成電鉄 センター競馬場から60円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーで船橋競馬場駅の硬券乗車券を御紹介いたしましたが、改称前のセンター競馬場前駅時代の券が手元にありますので御紹介いたしましょう。

昭和51年5月にセンター競馬場前駅で発行された、60円区間ゆきの片道乗車券です。青色JPRてつどう地紋のB型金額式大人・小児用券で、やはり山口証券印刷で調製されたものと思われます。

この券が発行された昭和51年当時は、駅名の由来でもある船橋ヘルスセンターが営業していましたが、この頃になるとレジャーの多様化による来場者数の減少が始まって利用客が減少してゆき、さらには地盤沈下防止のため温泉・ガスの採掘が禁止となったことが致命的となって、この券が発行された1年後の昭和52年5月を以って、船橋ヘルスセンターは閉鎖されてしまいます。

その後、約10年ほど駅は「センター船橋競馬場前」駅として営業されていましたが、船橋競馬場駅に改称されています。

前回御紹介いたしました船橋競馬場駅の券です。駅名が改称され、ダッチングも菅沼式から天虎式に変わっていますが、窓口番号は同じ「6番窓口」であったようです。

ちなみに、現在「ららぽーとTOKYO-BAY」が建っている場所が「船橋ヘルスセンター」跡地で、当初は「ららぽーと船橋ショッピングセンター」として開業しましたが、「TOKYO-BAYららぽーと」に変わり、現在は「ららぽーとTOKYO-BAY」となっています。

| « 前ページ |