趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

JR東日本 〇社 厚木から140円区間ゆき片道乗車券 ~その2

前回エントリーで〇社 厚木から140円区間ゆきの硬券片道乗車券を御紹介いたしましたが、手元に軟券化された時代のものがございましたので御紹介いたしましょう。

平成14年1月に〇社 厚木駅で発行された、厚木から140円区間ゆき片道乗車券です。桃色JRE地紋のA型千切り式軟券で、大人専用券となっています。

この当時はまだ中間改札はありませんでしたが、JRの乗車券は券売機が設備され、すでに硬券や常備券での乗車券の発売は行われていなかったと記憶しています。

しかし、正月の寒川神社参拝客による混雑時に、このような常備軟券での臨時発売が行われていたことがありました。

JR東日本 〇社 厚木から140円区間ゆき片道乗車券

昭和63年12月に相模線〇社 厚木駅で発行された、140円区間ゆき片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

厚木駅は名前こそ「厚木」ですが、相模川の東岸に位置し、所在地は海老名市になります。JR相模線の他に小田急小田原線との乗換駅であり、旅客営業はしていませんが、相模鉄道の厚木操車場(厚木駅)という貨物駅が隣接しています。

JRの駅施設は海老名駅が管理していますが、駅業務は小田急電鉄が行っており、同駅で発行される乗車券類は、社線発行である「〇社」符号が付けられています。

同時に購入した小児用券です。こちらも桃色JRE地紋のB型金額式小児専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時の厚木駅は、JRと小田急電鉄が同じ出札所と改札口となっており、改札口を入ってからJRと小田急電鉄に分かれ、JRのホームに入るには構内踏切を渡って行くようになっていましたが、現在はホームの位置が移動して構内踏切が廃止され、そのままホームに入れるようになっています。その代わり、JRと小田急電鉄の乗車口の間に中間改札が設けられています。

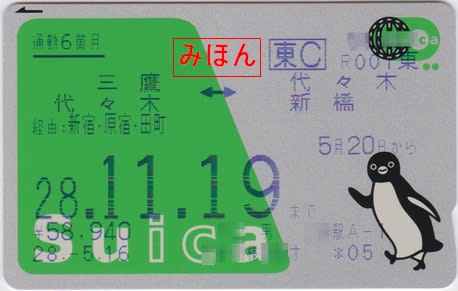

JR東日本 Suica定期券による分割定期

首都圏管内のJR東日本の駅で発行された、Suica定期券による三鷹~代々木間および代々木~新橋間の分割定期券です。6箇月の通勤定期として発行されています。

乗車経路は三鷹~新宿~代々木~原宿~品川~新橋というもので、三鷹~代々木間が電車特定区間、代々木~新橋間が山手線内の定期運賃表で計算されています。

この区間を通しで購入すると、営業キロ29.3kmの電車特定区間定期運賃の66,700円になりますが、分割定期券にしますと、三鷹~代々木間の営業キロ14.5kmの電車特定区間定期運賃の31,020円と、代々木~新橋間の営業キロ14.8kmの山手線内の定期運賃の27,920円の合計58,940円となり、通しで購入するより7,760円ほど安くなります。

ただし、分割定期はどの区間でも購入できるわけではなく、JR線完結で他社線との連絡定期でないことと、連続する定期券は2枚までであること、2枚の定期券の使用者情報および有効期限が同一である必要があります。

多少マニアックで駅係員に見せるときにはちょっと恥ずかしいですが、合法的に7,760円安くなるとなれば納得できます。

留萠鉄道 新雨竜から恵比島ゆき 片道乗車券

昭和40年4月に留萠鉄道新雨竜駅で発行された、恵比島ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、札幌印刷場による委託調弁券と思われます。

留萠鉄道は国鉄留萠本線(現・留萌本線)の留萠駅(現・留萌駅)で分岐する臨港線と、留萠本線恵比島駅から分岐する炭砿線の2つの路線から成る鉄道で、両線の間は留萠本線に乗り入れる形で結ばれていました。臨港線は貨物営業のみでしたが、炭砿線は貨物営業のほかに旅客営業も行われており、末期には自社発注のキハ22にキハ55のタイフォンを付けたようなキハ2000形液体式気動車を導入し、恵比島~深川間の国鉄留萠本線への乗り入れも行われていました。

このキハ2000形は路線廃止後は茨城交通(現・ひたちなか海浜鉄道)に引き取られ、キハ2004および2005として近年まで営業運転されています。

(ひたちなか海浜鉄道キハ2004)

(ひたちなか海浜鉄道キハ2004)

これがひたちなか海浜鉄道キハ2004で、後方にわずかに見える国鉄準急色であったキハ2005とともに近年まで運転されていましたが、運用から離脱した今も、キハ2004が那珂湊機関区に、キハ2005が阿字ヶ浦駅に現存しているようです。

留萠鉄道の臨港線は戦前に鉄道省に買収されて留萠駅の側線扱いとなっていますが、炭砿線は昭和30年代の営業係数(100円稼ぐのにかかる経費)がほぼ70~80円代、貨物は年間約45万トン、旅客は年間約45万人規模の黒字路線で、その好景気によってキハ2000形気動車を新製配置することができたほどでしたが、昭和43年12月の第4次石炭政策答申で国内炭鉱の整理統合政策が明確に示されると炭鉱が閉山となり、収入の要である石炭輸送収入が無くなったばかりか炭砿周辺の住民が居なくなったことによる旅客収入も激減し、留萠鉄道昭和45年に営業休止し、昭和46年に全線廃止されてしまっています。

(恵比島駅)

(恵比島駅)

御紹介の券の着駅である、留萠本線との分岐駅であり、旅客の乗換駅でもあった恵比島駅は、昭和59年に出札業務が廃止されて運転要員のみ配置の駅となり、昭和61年には完全無人化されて貨車を利用した駅舎に改築されてしまっていますが、旧駅舎の基礎を利用してNHKの連続テレビ小説「すずらん」のセットである架空の明日萌(あしもい)驛が建てられ、同時に貨車を利用した本来の駅舎についても外板に木材を貼って改装されています。(写真左手前の建物)

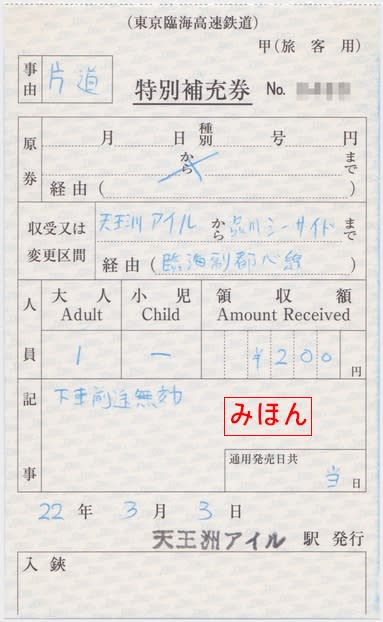

東京臨海高速鉄道 天王洲アイルから品川シーサイドゆき片道乗車券

平成22年月に東京臨海高速鉄道(りんかい線)天王洲アイル駅で発行された、品川シーサイド駅ゆきの片道乗車券です。特別補充券で発行して頂きました。

ねずみ色東京臨海高速鉄道自社地紋のノンカーボン式券で、券の上の部分で切り離すようになっています。同社は東京都が9割以上を出資する外郭団体である東京都都市整備局所管の施設であるからでしょうか、東京都交通局の特別補充券と様式が良く似ています。

最近、同社では特別補充券の発行に対する条件が大変厳しくなってきており、非常時等の正当な理由がなければ、券売機で発行できる乗車券を特別補充券で発券することは絶対に不可とのことで、簡単には入手できないものとなってしまったようです。

JR東日本 荻窪駅発行中野接続営団地下鉄180円区間ゆき連絡乗車券

平成元年7月に中央本線荻窪駅で発行された、中野接続営団地下鉄(現・東京メトロ)180円区間ゆきの連絡乗車券です。

桃色JRE地紋のB型大人・小児用金額式券で、東京印刷場で調製されたものです。

JR中央本線と営団地下鉄東西線は、中野接続の場合ではJR側が高円寺~立川間、営団側が東西線各駅および銀座線銀座-三越前間各駅・日比谷線東銀座~小伝馬町間各駅において連絡運輸を行っており、都営地下鉄に跨る3社局連絡の乗車券は発売していません。そのため、営団地下鉄から都営地下鉄に跨る乗車の際の運賃割引が適用される乗車券を購入することができません。

しかし、都営地下鉄への乗換指定駅において営団地下鉄の改札口で都営地下鉄に乗り継ぐ旨を申告すると「区変都営線 着駅精算」というゴム印が捺され、都営地下鉄分の運賃は都営地下鉄の着駅で精算することで割引を受けることができました。

これは原券が営団地下鉄発の乗車券であっても適用され、乗継指定駅での区間変更券を発行する手間を省略するためにできた手法であると思われます。

現在は自動改札機とICカード乗車券が主流になってきていますのでこのような区間変更の取り扱いはめっきり減ったと思われますが、磁気乗車券の旅客への区間変更の際には自動精算機もしくは改札での端末による区間変更の手続きが殆どとなっており、このような取り扱いは行われていないかもしれません。

湯浅駅発行 藤並接続有田鉄道田殿口ゆき連絡乗車券

昭和60年8月に紀勢本線湯浅駅で発行された、藤並駅接続の有田鉄道田殿口ゆきの連絡乗車券です。

桃色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。同駅に設備されていた有田鉄道への連絡乗車券は田殿口ゆきと終点の金屋口ゆきの2口座のみがあったように記憶しています。

晩年の有田鉄道は1日2往復、1日の平均利用者数は29人とかなり厳しい数字の路線でしたが、かつて紀勢西線(現・紀勢本線)と並行していた海岸駅 - 湯浅駅 - 藤並駅間が不要不急路線として廃止され、戦後有田鉄道の列車の湯浅駅乗り入れによって海岸駅~藤並駅間が廃止となり、廃線敷の一部が紀勢本線の複線化の際に転用されているという経緯からでしょうか、有田鉄道の列車の始発駅である湯浅駅では連絡乗車券が発売されていました。

紀勢本線への有田鉄道列車の乗り入れはJR化後の平成4年12月まで継続されていましたが、平成3年に発生した信楽高原鐵道正面衝突事故の後に廃止され、それから10年後の平成14年の12月に有田鉄道線自体が廃止されてしまっています。

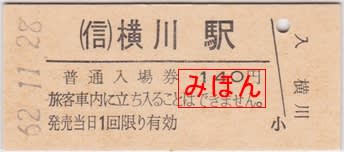

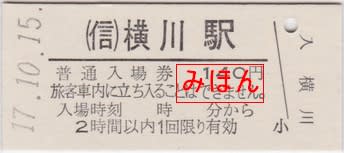

JR東日本 (信)横川駅普通入場券 ~その2

前回エントリーでJR東日本横川駅の普通入場券を御紹介いたしましたが、手元に2時間制限がかかる前の様式がありましたので御紹介いたしましょう。

JR化後間もない昭和62年11月に発行された普通入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券を購入した当時は北陸新幹線(当時は長野行新幹線)が開業する前の時代で、横川~軽井沢間の峠越えをするためにEF63重連の補機が連結もしくは開放されていたため、列車は同駅で必ず10分程度の長時間停車をしていました。また、釜めしで有名な駅弁のおぎのやさんの立売りによる駅弁の販売と列車が発車する際には列車に向かって深くお辞儀をする光景が見られ、情緒ある駅でした。

JR化後の東京印刷場で調製された普通入場券は、「口東」という符号が追加されることがなかったため、様式的には国鉄時代のものと同じで、国鉄時代から引き継がれた券も存在しますので、昭和62年11月という発行時期からすると、この券は国鉄時代から引き継がれた券である可能性もあります。

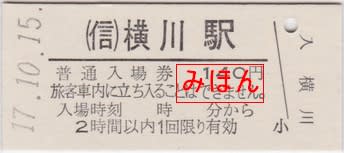

では、前回エントリーの2時間制限のかかった券(新様式券)と比較してみましょう。

これが前回エントリーのものです。時間制限の文言の他は、だいたい今までの様式(旧様式券)を踏襲してるように見えます。

駅名の部分の拡大です。

上が新様式券で下が旧様式券です。「川」と「駅」の間の間隔が若干違っていますが、東京印刷場は閉鎖されているので新様式券は外注印刷と思われますが、特活については同じものが使用されていたのかもしれません。

JR東日本 (信)横川駅普通入場券

平成17年10月に発行された、信越本線横川駅の普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場スタイルのものとなっています。

入場時間2時間制限となってからの様式ですので「入場時刻 時 分から2時間以内1回限り有効」と表記されていて、もし現在でもJR東日本が硬券の普通入場券を発売していれば、このようなものが各駅で発売されていたのだろうかと思ってしまいます。

裏面です。駅開業120周年記念としてセット発売されたものの中の1枚です。記念入場券特有の「呪文」と呼ばれている有効期間は裏面に印刷されており、見た目さっぱりとしています。

〇簡 増毛駅発行 自由席特急券

国鉄民営化直前の昭和62年2月に〇簡 増毛駅で発行された、深川から旭川までの自由席特急券です。

若草色こくてつ地紋の料金専用特別補充券(料補)で発行されたものです。

増毛駅は留萌本線の終端駅で、かつては増毛町の農産物や海産物の貨物取扱でにぎわった駅であったとのことですが、現在の駅は閑散としており、JR北海道は本年12月に留萌本線の留萌駅~増毛駅間を廃止することを予定しているため、それが実現すれば増毛駅は廃止される運命にあります。

同駅は昭和59年に直営駅から無人化されて簡易委託駅となっていますが、JR化後の平成初期に簡易委託が解除されて完全な無人化をされているようです。

| « 前ページ |