趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

同和鉱業小坂鉄道 福島電気鉄道地紋の乗車券

前回エントリーの記事の中で、

> 福島電気鉄道が福島交通に社名が変更された後、同社の地紋が印刷された券紙は不要となりますが、東北地方私鉄の硬券を印刷する印刷会社が他事業者の乗車券に残在庫を流用した可能性があり、現在は廃止されてしまっておりますが、秋田県の同和鉱業小坂鉄道の乗車券の一部などで確認されています。 <

と申し上げましたが、同和鉱業小坂鉄道にありました福島電気鉄道地紋の乗車券が手元にございますので御紹介致しましょう。

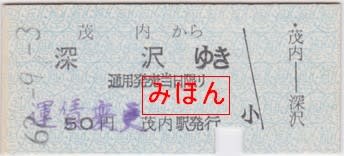

1987(昭和62)年9月に同和鉱業小坂鉄道茂内駅で発行された、深沢ゆきの片道乗車券です。青色FTDふくしまでんきてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券となっています。

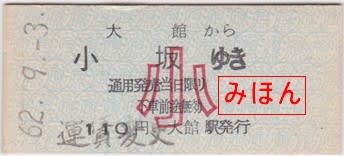

こちらは同じく1987(昭和62)年9月に大館駅で発行された、小坂ゆきの片道乗車券です。青色FTDふくしまでんきてつどう地紋のB型一般式小児専用券で、同線では数少ない小児専用券になります。

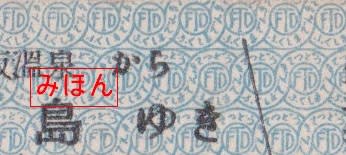

地紋部分を拡大してみました。福島電気鉄道の地紋が使用されていることがお分かりになるかと思います。

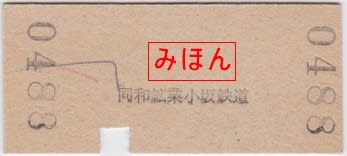

茂内駅で発行された券の裏面です。「同和鉱業小坂鉄道」の社名が印刷されています。

こちらは大館駅で発行された券の裏面です。こちらにも「同和鉱業小坂鉄道」の社名が印刷されています。

同和鉱業小坂鉄道線は秋田県奥羽本線大館駅から小坂駅まで運転されていた路線で、旅客輸送よりも、主に小坂鉱山からの鉱石や濃硫酸の輸送を主とした鉄道路線でした。

1987(平成元)年に同和鉱業から小坂精練が分社化され、小坂精練小坂鉄道となっていましたが、1994(平成6)年に旅客輸送が廃止されて貨物専業の路線になり、2008(平成20)年に濃硫酸の鉄道による出荷が終了すると鉄道営業が終了し、2009(平成21)年に全線廃止されてしまっています。

福島電気鉄道 飯坂温泉から福島ゆき 片道乗車券

1955(昭和30)年5月に福島電気鉄道(現・福島交通)飯坂線の飯坂温泉駅で発行された、福島駅ゆきの片道乗車券です。

青色FTDふくしまでんきてつどう自社地紋のB型一般式大人・小児専用券で、調製された印刷場は不明です。

地紋を拡大してみました。Fukushima Denki Tetsudouから来たFTDの文字を囲むように「ふくしまでんきてつどう」の文字が配列されています。

裏面です。券番の他「福島電鉄」の社名があります。

「福」の文字は旧字体が使用されています。

福島電鉄飯坂線は現在の福島交通飯坂線で、1924(大正13)年福島飯坂電気軌道株式会社という社名で開業し、程なく飯坂電車株式会社という社名に変わります。その後、1927(昭和2)年に福島電気鉄道株式会社と合併し、同社の飯坂西線という路線になります。そして、戦後の1962(昭和37)年に福島交通株式会社に社名を変え、現在に至っています。

福島電気鉄道が福島交通に社名が変更された後、同社の地紋が印刷された券紙は不要となりますが、東北地方私鉄の硬券を印刷する印刷会社が他事業者の乗車券に残在庫を流用した可能性があり、現在は廃止されてしまっておりますが、秋田県の同和鉱業小坂鉄道の乗車券の一部などで確認されています。

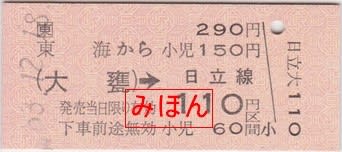

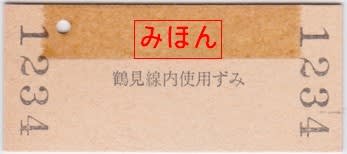

〇T 鶴見駅発行 浅野から横浜接続京急線130円区間ゆき 片道連絡乗車券

見本券ですが、鶴見駅の鶴見線ホームにあります精算所で発行された、浅野から横浜接続京急線130円区間ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

様式的には東京印刷場で調製された国鉄から私鉄各線への金額式連絡乗車券と似ていますが、この券は鶴見駅の鶴見線ホームにあります精算所である「〇T」鶴見駅専用の様式となり、一般的な券とは異なります。

拙ブログ2019年5月17日エントリーの「〇T 鶴見駅発行 昭和から140円区間ゆき片道乗車券」で御紹介いたしました「鶴見線用特殊金額式券」の連絡会社線ゆき券で、鶴見線と東海道本線の乗換口にあります中間改札口の精算所(「〇T」鶴見駅)専用として設備されていたものになります。

表面は「下車前途無効」の前に発行窓口である「〇T」の記載があるだけですが、小児断片の記載方法が他の券とは異なります。

見やすいように小児断片を拡大しました。ここには「〇鶴浅京急横130」と記載されています。

「〇鶴」は鶴見線中間改札口の精算所である「〇T」鶴見駅で発行されたことを示し、「浅」は発駅である浅野駅を示します。次の「京急」は連絡運輸先会社線名を示し、「横」は接続駅である横浜駅を示します。

接続駅名は基本的に一番最初の文字を使用しますが、中には同じ文字が重複するなどの理由により、例外の駅もあります。そして、最後の「130」は連絡会社線の大人運賃を示します。

参考までに東京印刷場の連絡乗車券を御紹介いたしますが、通常、小児断片には連絡運輸先会社線名と接続駅、連絡会社線の大人運賃のみが記載されます。

裏面です。国鉄線内完結の鶴見線用特殊金額式券同様、鶴見線内を乗車後に購入した旨である「鶴見線内使用ずみ」の文言が記載されています。

東京2020 開会式 東京駅発行 オリンピック特殊往復乗車券

2020年7月24日20時(午後8時)は、本来であれば東京オリンピック「東京2020」の開会式が開催日であったわけで、世界中から東京にたくさんのお客様が来日され、新装となった国立競技場では華やかな開会式が行われているはずでしたが、新型コロナウイルスにより、開催が1年延期となり、東京オリンピック「東京2020」の開会式は、1年後の2021年7月23日(金)に延期となりました。

新型コロナウイルスはまだ収束から程遠いですが、少しでも早い収束を願うところです。

以前御紹介したと思いますが、東京2020の開会式であった本日に因み、前回の東京オリンピックの開会式であった1964(昭和39)年10月10日に東京駅で発行された、オリンピック特殊往復乗車券を御紹介致しましょう。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用往復券で、東京印刷場で調製されたものです。

券面には赤い影文字でオリンピックの五輪が描かれているもので、往路用と復路用を切り離さない特殊往復券様式になっています。

発行駅である東京駅で乗車し、下車駅は会場付近の駅である信濃町・千駄ヶ谷・代々木の各駅となります。

裏面です。

ゆき(往路)は下車駅である信濃町・千駄ヶ谷・代々木の各駅でのみ下車することができ、その他の駅では下車禁止となっています。

また、帰り(復路)は信濃町駅・千駄ヶ谷駅・代々木駅のいづれかの駅から乗車可能ですが、発駅である東京駅以外で下車した際は前途無効になります。

往路の着駅では混雑した駅での改札業務の煩雑さを避けるためと思われますが、往路片の回収はしないで呈示するのみの方式が採られており、往路片と復路片を切り離す様式になっていません。

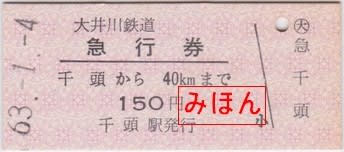

大井川鉄道 千頭駅発行急行券 ~その3

前回と前々回で大井川鉄道千頭駅で発行された急行券を御紹介いたしました。同駅には小児用の急行券の設備もございましたので御紹介致しましょう。

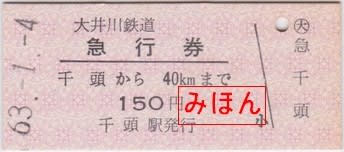

1988(昭和63)年1月に発行された、小児用の急行券です。桃色大井川鉄道自社地紋のB型小児専用券で、大人・小児用券同様、日本交通印刷で調製されたものです。

大人・小児用券と様式は変化ありませんが、大人・小児用券では「千頭から40kmまで」となっているのに対し、小児用券は「千頭から」とのみ記載されており、距離の記載がありません。

裏面です。大人・小児用券と基本的に記載されている内容は変わりませんが、この券は国鉄民営化前に設備されたものと思われ「国鉄の急行列車にはご乗車できません。」という記載になっています。

こちらは、商号改正後の2006(平成18)年4月に発行された小児用急行券です。桃色大井川鉄道自社地紋のB型小児専用券で、大人・小児用券同様、日本交通印刷で調製されたものです。まだ商号改正前の時代に設備されたもののようで、社名は「大井川鉄道」のままになっています。

この券の場合、「 から40km」と記載されており、また発行駅名も記入するようになっていることから、千頭駅以外でも発売できる記入式となっているようです。

裏面です。券はくたびれた感じですが、先に御紹介した券とは異なり、「JR東海」の記載になっていますので、国鉄民営化後に調整されたことが判ります。

大井川鐵道 千頭駅発行急行券 ~その2

前回エントリーで1988(昭和63)年に発行された大井川鉄道の急行券を御紹介いたしましたので、2000(平成12)年10月の商号改正後である「大井川鐵道」となってからの急行券を御紹介致しましょう。

2006(平成18)年4月に千頭駅で発行された、大井川本線用の急行券です。

桃色大井川鐵道自社地紋のB型大人・小児用券でで、やはり日本交通印刷で調製されたものです。

再掲いたしますが、大井川鉄道時代の昭和券は社名が「大井川鉄道」となっている他に様式的な変化はありませんが、こちらが活版印刷となっているのに対し、商号改正後の券はオフセット印刷になっています。また、商号改正に倣い、社名が「大井川鐵道」に改められています。

裏面です。こちらもオフセット印刷に変更されておりますが、記載されている内容に変化はありません。

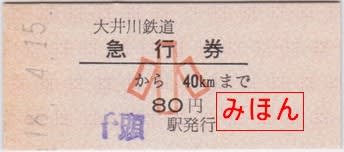

大井川鉄道 千頭駅発行急行券 ~その1

1988(昭和63)年1月に大井川鉄道千頭駅で発行された急行券です。

桃色大井川鉄道自社地紋のB型大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

この券を購入した時はすでに急行電車は出発した後でしたが、蒐集のために購入したいと申し上げたところ、「使用できない」という前置き付きで発券してもらいました。

同線の当時の急行料金は150円の1口座だけで、どこまで乗車しても150円ですが、「千頭から40kmまで」という表記になっています。急行の運転されている大井川本線の営業キロは39.5kmですので間違いではありませんが、券面だけを見ると、「20kmまで」とか、もう少し安い急行料金が存在するように思えてしまいます。

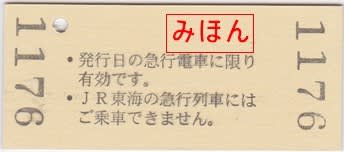

裏面です。

券番のほかに御案内文があり、「発行日の急行電車に限り有効です。」とあり、これはSL急行列車と完全に分けていることを表しています。

また、「JR東海の急行列車にはご乗車できません。」とあり、当時運転されていた急行「東海」号や、金谷駅は停車しない「銀河」などには乗車できない旨の記述があります。

上野駅発行 乗車証明

発行時期は不明ですが、上野駅で発行された乗車証明です。

白色無地紋のB型券で、東京印刷場で調製されたものです。

国鉄部内では前回御紹介いたしました無札証明が時間等の関係で乗車券が購入できなかった旅客に交付する乗車票であるとされていますが、乗車証明は無札証明の意味合いとは異なり、事故等で乗車券発売ができない場合に旅客に交付する乗車票とされているようです。

しかしながら、実際の現場では乗車証明と無札証明の区別は厳密ではなかったようで、乗車証明を時間等の関係で乗車券が購入できなかった旅客に交付する例も散見されたようです。

以前御紹介いたしたような気がしますが、1984(昭和59)年10月に常磐線の荒川沖駅で発行された無札承認です。

桃色こくてつ地紋の券売機用特殊地紋用紙にゴム印を捺して作成されたもので、印刷場できちんと作成されたものではありません。

記載された内容通りに解釈すればこれは無札証明と同じもので、東京近郊区間内だけでも無札証明・乗車証明・無札承認と3種類の乗車票が「無札証明」として使用されていたことになります。

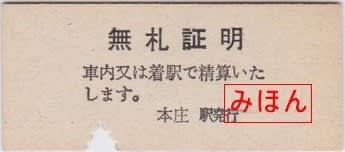

本庄駅発行 無札証明

日付が無いので詳細が不明ですが、高崎線本庄駅で発行された無札証明です。

無札証明は乗車駅で時間の都合等で乗車券が購入できなかった場合に交付するもので、乗車券ではなく、乗車票になります。

白色無地紋のB型券で、新潟印刷場で調製されたものです。同駅の属する高崎鉄道管理局管内の乗車券類は新潟印刷場が担当しておりましたが、昭和50年代中頃に東京印刷場に所管が変更されておりますので、その頃までに発行されたものと思われます。

裏面です。新潟印刷場では5ケタの券番が付けられており、無札証明についても5ケタの番号が附番されておりました。

以前御紹介したことがございますが、1985(昭和60)年5月に同駅で発行された無札証明です。こちらも白色無地紋のB型券ですが、東京印刷場に所管が変更されてからのものになります。

新潟印刷場のものは「車内又は着駅で精算いたします。」とあるのに対し、東京印刷場のものは「車内又は下車の際精算して下さい。」とあり、ニュアンス的に新潟印刷場のものは「精算しますよ~」的な感じですが、東京印刷場のものは「精算しろよ!」的な感じで何となく強気に感じます。

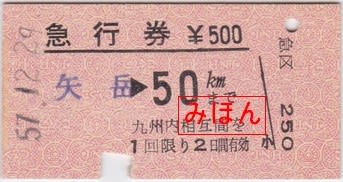

矢岳駅発行 矢岳から50kmまで 急行券

1982(昭和57)年12月に肥薩線矢岳駅で発行された、矢岳から50kmまでの急行券です。

桃色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。

この券は1978(昭和53)年10月に、九州・北海道及び四国の「3島」路線区域と東北・山陽・山陰の一部区間に「50kmまで」の料金帯が設けられた時期の様式で、「九州内相互間を1回限り2日間有効」という文言が入れられています。

裏面です。券番のほか、発行駅名が記載されています。

当時の矢岳駅は急行停車駅であり、御紹介の券は発売駅発の急行券になりますが、乗車駅名が予め印刷された「常備」のものではなく、乗車駅名の印刷されたものよりも記入するタイプの「記急」が使用されています。

常備券があれば出札掛は手間の掛からない常備券を使用すると思いますが、この券が発行された時期の同駅の利用客数は大変少なく、また、同駅に停車する急行列車は熊本~人吉~吉松~宮崎間の急行「えびの」号2往復であることから、同駅には常備券の設備はなく、記急券での対応であった可能性があります。

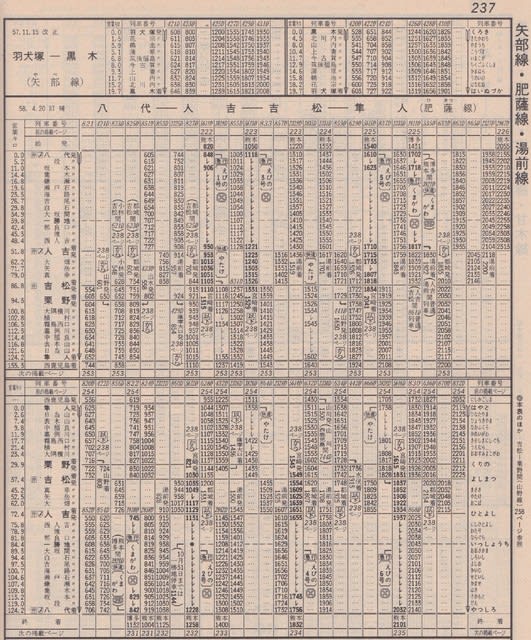

👈 もしかすると大きくなるのでクリック!

👈 もしかすると大きくなるのでクリック!

当時の肥薩線の時刻表になります。

矢岳駅から50kmまでの急行停車駅は、隼人方面が真幸駅と吉松駅、京町駅および小林駅で、八代方面が大畑駅、人吉駅のみであり、需要が見込めるのはせいぜい吉松駅と人吉駅というところであり、やはり常備券は設備されていなかったかも知れません。

| « 前ページ |