趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

東武鉄道 補充往復乗車券

前回エントリの補片と同時に購入した補充往復乗車券(補往)です。

ゆき券には、補片同様に国鉄北鉄道管理局管内にて発行されたことを示す「〇北」の記号がありますが、かえり券にはありません。その代わり、ゆき券同様に東武鉄道の栗橋駅が着駅であることを明確にするため、「(東武鉄道)栗橋」と表記されています。

裏面のご案内文です。

補片同様の独特な表記となっており、往復用なので有効期間が2日のものが下車前途無効という案内になっています。

また、地下鉄線に関連する内容も、ゆき券が「地下鉄線各駅まで」となっているのに対し、かえり券は「地下鉄線各駅から」と、きちんと使い分けられています。

特定都区市内関連の案内についても、一般的なものでは「発駅または着駅」という表現が良く使われていますが、ここでは発駅と着駅で使い分けられて記述されています。

やはり、補片同様、東京電環の表記がないことから、昭和47年までに設備された券であることが考えられます。

東武鉄道 補充片道乗車券

昭和54年4月に東武鉄道栗橋駅で発行された、補充片道乗車券(補片)です。

当時の栗橋駅は東武鉄道と国鉄の出改札口は共用で、業務は国鉄に委託されていました。そのため、右上には国鉄の北鉄道管理局管理下で発券されたことを示す「〇北」の記号が表示されています。

JR化後の平成12年12月の同駅の橋上化に際して双方の改札口は分離され、現在は東武鉄道とJRの改札口は各々分離されています。

裏面のご案内文です。

一般的なご案内文とはことなり、東武鉄道オリジナルのものとなっています。

特に、「地下鉄線各駅の下車」に関する部分は、同社特有のものと言えますが、その下の部分もかなり特殊です。

大都市特定都区市内に於ける下車前途無効についてのご案内ですが、着駅にいきなり東京電環が出ており、神戸市内以南の記述がなく、また、東京都区内についての記述がありません。

東京電環の表記があることから、この券は昭和47年までに設備されたものと推察されます。現在、同社には補片の設備はないと思われますが、東京電環から東京山手線内に変更された券が存在したかどうかは不明です。

秩父鉄道 国鉄連絡乗車券の地図

昭和57年9月に発行された、秩父鉄道石原駅発行、熊谷駅接続国鉄線870円区間ゆき連絡乗車券です。

B型硬券の地図式券で、山口証券印刷調製のものと思われます。

熊谷駅を起点とした首都圏方面ゆきのみの地図式となっており、高崎方面の記載が無いのが特徴です。

この券、山手線の上野駅~田端駅間あたりの地図を見てみますと、何となくしっくり来ません。

付近を拡大してみました。

常磐線が日暮里駅から分岐しているのですが、鶯谷駅付近から赤羽駅までの間になぜか短絡線があります。

鶯谷駅から、日暮里駅~三河島駅間で常磐線と交差し、赤羽駅に向かうようです。

地図の版を作成しているうちに、複雑な路線を作画しているうちに、何がなんだかわからなくなってしまったのでしょうか?

参考までに、最新版時刻表に掲載された、付近の路線図です。

兵庫駅の和田岬線乗換改札

前回エントリーに引き続き、和田岬線の話題です。

現在和田岬駅には駅舎はなく、集改札業務は一切行われておりません。

その代わり、兵庫駅の和田岬線ホームが山陽本線ホームと分離されていることを利用して、乗換口にて改札業務が行われています。

和田岬線側から見た改札です。

山陽本線からの乗客はここで乗車券が回収され、和田岬駅では列車を降りるだけとなります。逆に、和田岬駅からの乗客は、この改札口で乗車券を購入し、改札を受けます。

写真正面にある券売機で購入してみました。

和田岬駅からの〇ム券となっており、券を見た限りでは兵庫駅で購入したことはわかりません。

このような方法は、東武鉄道大師線でも導入されており、一駅だけの盲腸線の改札方法としては一番合理的なのかもしれません。

和田岬駅発行 金額式乗車券

昭和59年4月に和田岬駅で発行された、120円区間ゆき金額式乗車券です。

大阪印刷場調製のB型金額式券で、大人・小児用の最短区間用です。

当時の和田岬線はまだ非電化で、ディーゼル機関車が座席の大半が撤去された専用の客車を牽引した列車の時代でした。

兵庫駅で発車待ちの列車です。当時はDD13型機関車が牽引していました。同機は入替機としての運用が殆どであり、同機が牽引する旅客列車というものに、この時生まれて初めて乗車しました。

客車の内部です。

オハ61型客車の座席を撤去し、中程に申し訳程度のロングシートが配置されています。しかも、片側(ホーム側)の中央には大きな出入口が開けられ、手動の引き戸が設けられています。

終点の和田岬駅には機廻し線があり、到着した列車はすぐさま機関車を付け替える作業に入ります。そんな駅であったゆえ、運転要員などの駅員が配置されており、タイル造りの駅舎があり、そこでは乗車券の発売も行われていました。

これは、同日に購入した入場券です。

乗車券同様に大阪印刷場調製のものです。

現在は駅舎は取り壊されており、コンビニがあるのみです。

山形鉄道 出札補充券

山形鉄道長井駅で発行して頂いた出札補充券です。

同社は比較的広範囲にJR東日本との連絡運輸を行っておりますが、現在は連絡乗車券の常備券は設備しておらず、補充券での対応となるようです。

薄いですが自社地紋の印刷された、列車指定欄のある一般的な様式です。

しかし、この券には特徴があり、収受または変更区間の発駅を書くところに「から」の文字がなく、発行の都度「から」と書かなければならないようになっています。

このような様式は全国的に見ても大変稀なケースであり、敢えて省略されているのかもしくは単なるミスプリントなのか不明です。

「から」を省略する意味はまず無いと思われますが、何らかの理由があってのことなのでしょうか?

山形鉄道 今泉駅入場券

山形鉄道今泉駅の券売機により発行された入場券です。

同駅はJR東日本米坂線と共同使用駅となっており、駅業務の一切をJR東日本が管理しています。

駅舎内にはJRのみどりの窓口のほか、JRと山形鉄道の券売機が1台づつ設置されています。

山形鉄道の券売機は、乗車券のほかに入場券の口座が設定されており、山形鉄道の入場券も購入することができます。

通常、JR東日本管理駅であるのであれば、入場券の発売は管理事業者であるJR東日本で発売するのが一般的ですが、同駅の場合、なぜかJR東日本と山形鉄道双方で入場券の発売が行われています。

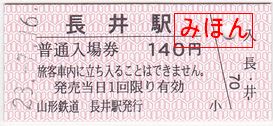

山形鉄道 硬券入場券

平成8年9月に発行された、山形鉄道長井駅の硬券入場券です。

B型自社地紋の券で、表面に光沢のある、硬券としては若干薄めの券紙に印刷されています。

券紙の感じが初期の秋田内陸縦貫鉄道のものと似ておりますが、活字など細かい点を比較しますと相違点があり、この券は山形鉄道独自に印刷会社に発注をかけたものと思われます。

裏面です。

券番の活字が独特で、やはり他社では見られないものです。

そんな同社の硬券入場券ですが、現在は様式が変更となっています。

現行の入場券です。

活字の感じは以前のものと似ていますが、「140円」という表記や小児断片の「70」の活字が明らかに相違しており、そのほかにも、活字の様式に若干の違いが見られます。

また、券紙も以前より光沢感がないものが使用されており、視覚的にかなり変更されています。

驚くのは裏面です。

なんと券番がゴム印となっています。印刷された段階では券番が入っていないようで、一枚一枚回転ゴム印で番号を捺印してあります。

表面のみ印刷をし、券番についてはゴム印とすることにより、印刷コストを落としているのでしょうか?

同社の有人駅では券売機が稼動しており、発売される乗車券の大半は券売機券となっているようですので、硬券の需要がさほど多くないという前提の上でなせる業かもしれません。

東京都交通局 特別補充券

東京都交通局(都営地下鉄)の特別補充券です。

黄色東京都交通局地紋で、裏面には注意書き等が一切ない様式です。

領収額記入欄が中程にあり、また、通用日数が一番下にある、独特なレイアウトになっています。

また、券番の最初に「甲冊」とありますが、「冊番号」らしきものはなく、いきなり券番が打たれています。

同局にはかつて特別補充券の他に図補もありましたが、これを発行していただいた助役氏に拠りますと、図補は設備廃止となってしまったとのことです。

青春18きっぷ 2011年夏季赤券

この夏も青春18きっぷが発売され、JR北海道・西日本・四国の各社では、「赤券」と呼ばれる常備券が設備されている駅もあります。

JR四国牟岐駅で購入した、今夏用の青春18きっぷの赤券です。

様式はマルスやMVで発券されたものと基本的には同じですが、どこの駅でも発売されている訳ではない希少さゆえ、不動の人気があります。

裏面のご案内文です。

各社内容は同じですが、確か、JR西日本発行のものには、POS読取用のバーコードが印刷されており、趣が違っていると記憶しています。

今回の18きっぷには、今までにないものがあります。

今回の18きっぷにはアンケートがついています。

フリーきっぷなどの企画乗車券類にはよくありますが、マルスやMVの場合120㎜券にご案内文とアンケートが付いてくることがあります。

しかし、常備券の場合はご案内文は裏面に印刷されますが、アンケートまでは印刷できません。そのため、はがきサイズのアンケート用紙がついてきます。

アンケートの裏面です。

乗車した経路を記入するようになっています。

| « 前ページ |