趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

箱根登山鉄道 鋼索線車内券 小児用券

前回エントリーで箱根登山鉄道鋼索線(箱根登山ケーブルカー)の大人用車内券を御紹介いたしましたが、同線には小児用券もございました。

大人用券と同時に購入した小児用券です。白色無地紋の千切り式軟券ですが、大人用と様式は同一ではありますが、ロットは一世代前のもののようで、紙質が若干茶色く、厚みも薄いようです。

再掲いたしますが、大人用券です。紙質や活字が異なっていることが分かります。

裏面です。大人券同様に券番しかありませんが、券番の活字は大人用のものとかなり異なります。

再掲いたしますが、大人用券の裏面です。

箱根登山鉄道は、2024(令和6)年4月付けで同社を存続会社として小田急箱根ホールディングス・箱根登山鉄道・箱根観光船・箱根施設開発の4社を合併し、社名を「小田急箱根」に変更しています。株主は小田急電鉄で、同社の100%子会社になります。合併後のおもな事業は鉄道業・鋼索業・索道業・船舶業・不動産業および温泉・遊園地業になり、箱根登山バスは小田急箱根の100%子会社として存続しています。

小田急箱根ホールディングスは(旧)箱根登山鉄道の名称で設立されましたが、2004(平成16)年に同社の持株会社制への移行に伴って社名が変更され、同社の子会社として設立された(新)箱根登山鉄道が鉄道事業を引き継いでいました。

今回、社名が小田急箱根に変更されたことで、「箱根登山鉄道」の名称は法人名としては無くなったことになります。

箱根登山鉄道 鋼索線車内券

日付がありませんが、平成10年代に箱根登山鉄道鋼索線(箱根登山ケーブルカー。現・小田急箱根鋼索線)の車内で発行された80円区間用車内券です。

白色無地紋の千切り軟券で、発駅を概算鋏で穴開けして発行します。発行日の欄はありません。

箱根登山鉄道鋼索線は、下から箱根登山電車の強羅駅を起点として、公園下駅・公園上駅・中強羅駅・上強羅駅・早雲山駅と、日本の鋼索線のなかでも駅数が6駅あり、中間駅の駅数が多いのが特徴の路線です。単線2編成交走式で、現在では各2両編成の車両が運転され、輸送力の大きさも特徴です。

御紹介の券が発行された時は車両が更新される前で、まだ1両編成の車両になっておりました。

この券は乗務員が持っており、強羅駅と早雲山駅は有人駅ですが、途中駅はすべて無人駅であることから、途中駅から乗車した旅客に対して発売されます。

裏面です。券番が印刷されています。

別府鉄道 野口線用片道車内乗車券

1983(昭和58)年6月に別府鉄道野口線の列車内で購入した、野口線用の片道車内乗車券です。

灰色TTDてつどう地紋の軟券で、入鋏式になっています。区間は固定式になっていて、発売日のみせん孔して発売する形になっており、乗車駅へのせん孔はしていません。

これは、旅客の殆どが国鉄高砂線加古川駅発の列車からの乗換客であったことと、野口駅では高砂線の列車との連絡時間がほぼ1分程度であったこと、野口線の乗車時間がわずか11分しかなかったことから、運転確認の合間に車掌が発券する時間を短縮させるため、専用券として設備されていたものと思われます。

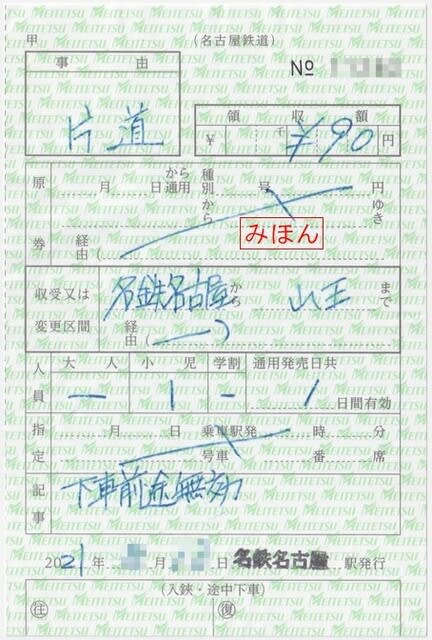

名古屋鉄道 名鉄名古屋駅発行特別補充券

名古屋鉄道名古屋本線の名鉄名古屋駅で発行された山王駅までの特別補充券です。

緑色名古屋鉄道新地紋の券で、カーボンを挟んで記入する様式です。

最近、JRを始めとした各社が乗車券の発行日を和暦から西暦に切り替えており、同社も西暦で表示するようになっています。

大抵、西暦対応の補充券類の発行日記入欄は、和暦の印刷を削除した様式になっていますが、同社の場合は「20 」と頭2ケタが予め印刷されている変わり者です。

東京メトロ 西日暮里駅発行 都区内から都区内ゆき 区間変更券

2022(令和4)年10月に東京メトロ千代田線の西日暮里駅のJR線乗換改札にある出札窓口で発行された(東京)都区内から都区内ゆきの区間変更券です。

灰色東京メトロ自社地紋のA型印発機で発券された改札補充券になります。

発駅は西日暮里駅になりますが、券面は「都区内から千代田線経由都区内ゆき」という大変理解に苦しむ区間の乗車券です。

券面の有効区間は「(東京)都区内から千代田線経由、東日本線(東京)都区内ゆき」となっており、西日暮里駅から東京メトロ千代田線を経由して常磐線各駅停車に直通し、JR東日本常磐線の東京都区内の駅である綾瀬・亀有・金町の各駅で下車する内容になっています。

この券はJR東海の新大阪駅で発行された大阪市内から東京都区内ゆきの片道乗車券を原券として、同精算所で西日暮里駅〜北千住駅間を東京メトロ千代田線経由で常磐線の亀有駅までの変更を申告して購入したものです。原券の着駅が東京都区内ゆきであれば、JR東海のように東京メトロ(東京地下鉄)線とは連絡運輸が設定されていない区間からの乗車券でもこの券が発券されます。

こちらが当日、原券となった乗車券です。精算の原券になりますので恐らく使用済でも手元に残すことはできないと考え、敢えて記念に戴けるかどうかは聞かずに精算前に携帯で写真を撮っておいたものになりますので、画像が歪んでいます。

原券の乗車券は東京都区内までであり、西日暮里駅のような東京都区内の駅で下車した場合は下車前途無効ですので、同駅で東京メトロ線に乗り換えた時点で下車したことと見なされ、たとえ旅客が亀有駅を最終目的地と考えていても乗車券は前途無効として回収されます。

しかし、常磐線各駅停車のみが停車する駅は上野・日暮里からの快速や普通列車では北千住駅で地下の各駅停車ホームへの乗換えが発生することから、乗換えによる不便を解消するため、西日暮里駅〜北千住駅間の東京メトロ線の運賃を別途精算することで都区内着の乗車券をそのまま使用して東京メトロ千代田線を経由して旅行を継続できるという特殊な取扱いがあるようです。

先ほど、「JR東日本常磐線の東京都区内の駅である綾瀬・亀有・金町の各駅で下車する内容」と申し上げましたが、北千住駅で常磐線の上野方面に乗車して、北千住・綾瀬・亀有・金町以外の東京都区内の各駅で下車することも可能のような気もしますが、一般的にそのようなことをする旅客は皆無でしょう。

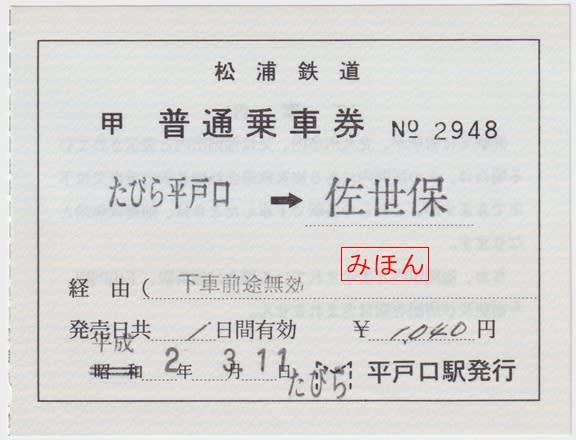

松浦鉄道 たびら平戸口駅発行 佐世保ゆき片道乗車券

1990(平成2)年3月に、松浦鉄道のたびら平戸口駅で発行された、佐世保ゆきの片道乗車券です。

灰色松浦鉄道自社地紋の発駅が記入式の補充片道乗車券(記補片)にて発行されています。

発行駅名は印刷されていますが、同駅がたびら平戸口駅に改称される前に設備された券の残券のため、旧駅名である「平戸口」の前に「たびら」のゴム印を捺して訂正されています。

同駅では佐世保駅までの社線完結の乗車券については原則的に券売機で購入することになっていますが、この時は前回御紹介いたしました記念乗車券を購入した際に、佐世保までの券売機券以外の乗車券があるかどうかお尋ねしたところ、「補充券なら」と言われたので、補充券でお願いした次第です。

裏面です。同社は当初からJR九州線の一部までの連絡乗車券しか取り扱っていませんでしたので、ご案内文は簡素なものになっています。

ちなみに、同駅が平戸口駅からたびら平戸口駅に改称されたのが、この券が発券されたちょうど1年前の平成元年3月11日でした。

箱根ロープウェイ 特殊補充券

本年4月に箱根登山鉄道と合併した箱根ロープウェイの話題ですが、今回で連載を終了の予定ですので、もう少しお付き合いください。

同社には特殊補充券の設備もありました。

合併後になりますので時効かと思いますが、同社の特殊補充券です。大涌谷から姥子の区間で発売して頂いたものになります。

若草色PJRてつどう地紋券で、等級制度のあった時代の残券のようです。モノクラス制となって以後に設備された等級制の表記が無い様式もあったようですが、管理人のコレクションはこの1枚しかございません。

同社は観光鉄道なので土日祝日の窓口は大変混雑しており、訪問してもなかなか補充券の発券をお願いできる状況ではなかったのであまり伺わなかったのですが、コレクション仲間の話では、同社は補充券の発行は厳格であり、コレクション用として発行して頂けることは珍しいとのことでした。

鉄道各社ではこのような補充券を「出札補充券」とか「特別補充券」とか呼んでいますが、同社では「特殊補充券」と呼ばれていたようです。

図示致しませんが、裏面には何の印刷もなく、ただ真っ白です。

名古屋鉄道 東笠松から木曽川堤ゆき 車内乗車券

前回エントリーのトヨタ自動車前駅普通入場券と同時期になります、1973(昭和48)年3月に、名古屋鉄道列車内で乗務員により発行された、名古屋本線東笠松駅(廃駅)から木曽川堤駅までの片道乗車券です。

青色名古屋鉄道旧地紋の30円区間用券で、発売運賃金額の固定された図補になります。

現在ではこのような様式はありませんが、同社ではすべての発売運賃に対応できる図補の他、御紹介のように需要の多い金額については、金額が固定された図補もありました。御紹介の30円区間用の他、90円区間用くらいまでが用意されており、それぞれ地紋の色が異なっていました。

御紹介の券はちょうど49年前の3月4日に廃線となった挙母線に対応できる様式であり、恐らく同日もしくは近日中には廃札になった可能性があります。

廃線となった挙母線部分を拡大してみました。先に廃線となって名鉄バスに転換された岡崎市内線や安城支線、平坂支線などの路線が破線で残されています。

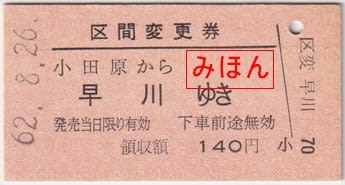

JR東日本 小田原駅発行 区間変更券 ~その1

前回エントリーで国鉄時代の小田原駅で発行されておりました区間変更券を御紹介いたしましたが、同駅の区間変更券によるコンコースでの精算業務は民営化された後も続けられていた時期がありましたので、その関連の券を御紹介致しましょう。

早川ゆきの区間変更券です。

国鉄が民営化されてから4カ月経過した1987(昭和62)年8月に発売されたもので、国鉄時代からの残券を引き継いで発売された、桃色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券になります。

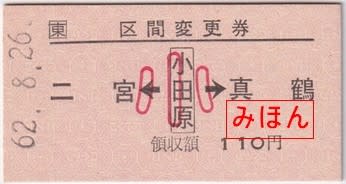

こちらは、同じ1987(昭和62)年8月に発売されました、二宮および真鶴ゆきの区間変更券です。

早川ゆきの券とは様式の異なる矢印式大人・小児用券となっており、民営化後に設備されたもので、桃色こくてつ地紋の過渡期券となっています。

左上、題字の最初には、JR東日本で発行されたことを示す「ロ東」の符号があります。

また、二宮および真鶴ゆきの区間変更券には小児専用券も存在していました。こちらも桃色こくてつ地紋の過渡期券となっています。

民営化過渡期には、こくてつ地紋の過渡期券は民営化後1年間という期限付きで発売することができ、国鉄時代そのままの券や地紋だけが国鉄のままの券などが混在していましたが、旧券の在庫を売り払った順に新様式に移行されており、恐らくこれらの券もJRの新地紋券になって行ったものと思われます。

鹿児島交通 加世田車掌区乗務員発行 第1種車内補充券

1983(昭和58)年3月に鹿児島交通枕崎線、加世田車掌区乗務員発行の第1種車内補充券です。

黄褐色しょうけんTICKET地紋の第1種車内補充券で、カーボン紙を挟んで記入する様式です。

この券は西鹿児島(現・鹿児島中央)駅の券売機で購入した140円区間ゆきの片道乗車券を原券として車内で区間変更(乗越精算)したもので、着駅は終着の枕崎駅ゆきとなっています。

「収受または変更区間」の欄を見ますと西鹿児島から枕崎までとなっており、経由欄には「上伊」と記載されておりますが、これは鹿児島本線の上伊集院駅を略して記入したものです。一般的には接続駅である伊集院駅となりそうなものですが、国鉄線内の経路を明確にするため、敢えて伊集院駅ではなく、上伊集院駅にしたのかも知れません。

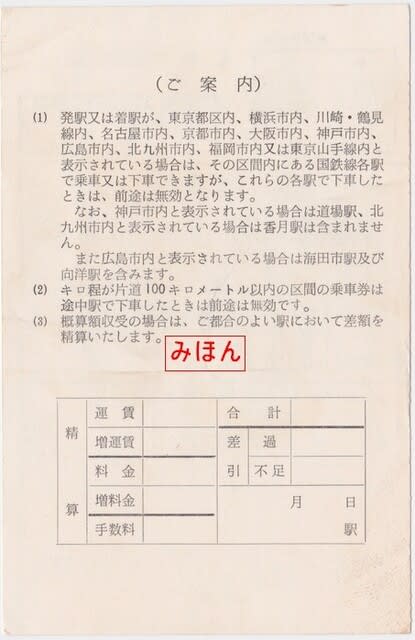

裏面です。

印刷されているご案内文は当時としては最新のものですので、この券はさほど古い券ではなく、それなりの発行実績があるようです。

同社の車掌さんは比較的御年配の方ばかりで、昔の御年配の車掌さんは達筆なくずし字を書かれる方が多くいらっしゃいました。

鹿児島の  (鹿)という字、現代ではなかなか見かけなくなりました。

(鹿)という字、現代ではなかなか見かけなくなりました。

| « 前ページ |