趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

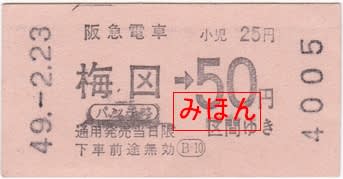

阪急電鉄 梅田から150円区間ゆき片道乗車券

平成22年3月に阪急電鉄梅田駅で発行された150円区間ゆき片道乗車券です。

桃色スルッとKANSAI地紋のA型金額式券です。

阪急電鉄の現行の金額式券で、スルッとKANSAI地紋の券紙となる前はオレンジ色無地紋の券紙が使用されていました。

こちらは昭和49年2月に発行された、印判式時代の券売機券です。オレンジ色無地紋のA型金額式券となっています。

いずれも梅田の「田」の字の真ん中部分が「十」ではなく「メ」のような形になっています。京阪神急行電鉄時代の券は普通に「梅田」と記載されていますが、阪急電鉄に社名が変更された昭和48年以降の乗車券を見ますとこのような表記となっているようです。

これは改札に掛員が居た時代、大量に扱う梅田駅発の切符と駅名に「田」が付くほかの駅発のきっぷとを瞬時に区別する必要があり、その必要性から梅田駅発のきっぷだけ「田」の字体を別のものにして視認性を高めたということです。その時代の名残りが、自動改札機が導入された現在でも残っています。

阪急電鉄の梅田駅は大阪市北部の繁華街「キタ」の中心駅で、阪急電鉄で一番の乗降客のある駅となっています。京都本線のほか、神戸本線や宝塚本線の電車も乗り入れていますが、京都本線は十三駅が正式な起点駅であり、梅田駅は正しくは神戸本線の駅だそうです。

JR東日本 一ノ関駅発行 一ノ関から201km以上ゆき普通急行券

昭和63年9月に一ノ関駅で発行された、一ノ関から201km以上ゆきの普通急行券です。

桃色JRE地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

昭和63年と言いますと3月に青函トンネルが開通した頃で、当時の一ノ関駅にはまだ上野~青森間を「八甲田」や「十和田」といった長距離夜行急行列車が運転されており、この券はそれらの座席車を利用する旅客のために設備されていたものと思われます。

乗車券の他に比較的安価な普通急行券を購入することで乗車できる夜行急行列車は、旅行者にとっては魅力的な存在でしたが、旧型客車で運転される列車は無くなったものの、ボックスシートの12系客車の座席で一夜を明かすのは結構体力を使う行程でした。しかし、この頃になると余剰となった特急型の14系客車が急行列車に使用されるようになり、だいぶ改善されてきています。

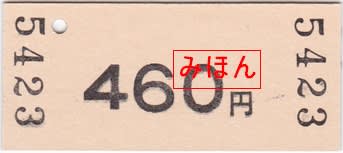

岩手県北バス 盛岡駅前バス案内所発行 460円区間まで片道乗車券

平成27年10月に岩手県北バス盛岡駅前バス案内所で発行された、460円区間までの片道乗車券です。

緑色岩手県北バス自社地紋のB型金額式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

金額式券の表記として「〇〇〇円区間ゆき」というものは一般的いよく見かけますが、「〇〇〇円区間まで」という表記のものは少数派のように感じます。

発停留所名は記入式となっていますが、界隈では硬券の乗車券を発行していないからなのでしょうか、特に記入はされていないようです。

裏面です。

運賃箱対応で金額のみ印刷されており、発停留所名や発行箇所名を記入する欄はありません。

同社では最近まで相互式の乗車券も存在していましたが、消費税改定時ごろに金額式券に統一されてしまったようです。

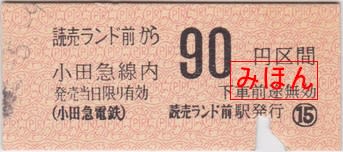

小田急電鉄 読売ランド前駅発行 豊橋ゆき片道乗車券 ~その2

前回エントリー記事にて、「読売ランド前」という駅名の特活が、活字の雰囲気から井口印刷で調製されたものと思われると申し上げましたが、井口印刷で調製された同駅発行の硬券乗車券が手元にございましたので御紹介致しましょう。

こちらは前回御紹介いたしました、同駅発行の補片です。

続いて、こちらは日付が読みにくいですが、昭和60年5月に同駅で発行された、90円区間ゆきの片道乗車券です。オレンジ色PJRてつどう地紋のB型金額式大人専用券で、井口印刷で調製されたものです。

まずは、発駅の特活を比べてみましょう。

上が補片のもので、下が硬券のものです。特活の大きさや太さ等、恐らく同じものが使用されていると思われます。

続いて発行箇所名です、太さが若干硬券の方が太いので版は違っていますが、明朝体のような字体となっており、同じ意匠の特活が使用されているものと思われます。

以上のことから、御紹介の補片は井口印刷で調製されたものと推測することで、ほぼ間違いないものと思われます。

小田急電鉄 読売ランド前駅発行 豊橋ゆき片道乗車券

昭和43年3月に、小田急電鉄読売ランド前駅で発行された、小田原接続豊橋ゆきの片道乗車券です。

灰色PJRてつどう地紋の補充片道乗車券(補片)で発行されています。

発駅名および発行箇所名の「読売ランド前」は形態が異なりますが特活が使用されており、活字の雰囲気から井口印刷で調製されたものと思われます。

この券を仔細に観察致しますと、発行日欄の右側にはカッコ「( )」が印刷されており、翌日扱いの「〇ヨ」の記載をするものと考えられます。また、有効日数および金額を記入する箇所にアンダーラインが無く、妙にサッパリしています。究極としては控えとなる乙片を切り離す点線が右側に付いているようで、補片としてはかなり特徴的な部類に入るようです。

裏面のご案内文です。

等級制時代の補片としては標準的な文面となっていますが、国鉄のものに記載されているような英文の表記は省略されています。

小田急電鉄では比較的近年までJR東海を経由してJR西日本の京都・大阪・神戸までの連絡乗車券の発売をしていましたが、平成26年頃に大幅に縮小され、現在でも購入できる東海道本線の最遠区間は浜松駅までとなっています。

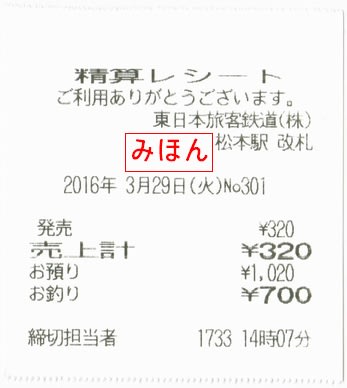

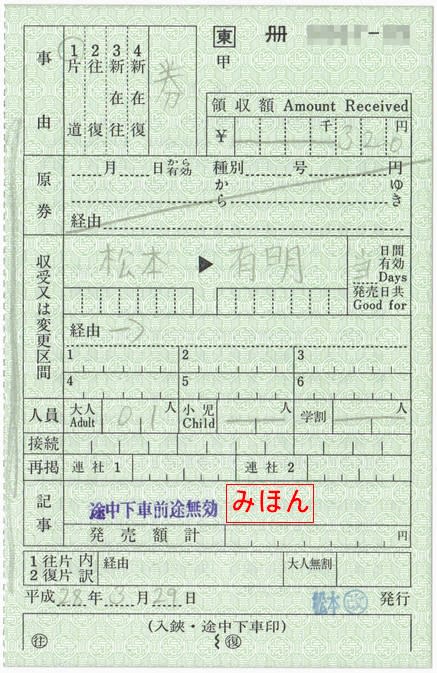

JR東日本 松本駅発行 精算レシート

前回エントリーで松本駅精算所にて改補で発行された、松本から有明までの別途乗車券を御紹介いたしましたが、その際に発行された領収証(レシート)を御紹介いたしましょう。

「精算レシート」と記載されたこのレシートは、改札補充券と共に発行されました。

JR東日本の改札兼精算所方式の窓口では改札口で精算をすると最近は改札端末で「精算書」というレシートを発行していますが、松本駅の場合は改札の他に精算所(窓口)があり、精算所には改札端末がないことからレジスターによるレシートを発行しているようです。

様式は一般の商店で発行されるレシートのようなもので、品名として乗車券を発売したことから「発売」と印字され、収受額を「売上」と表記しています。また、預かり金とお釣りの記載まであります。

発行箇所名として「松本駅 改札」と記載されていることから、精算所(改札)窓口で発行されたことが分かる程度です。

JR東日本 松本駅発行改札補充券 ~その2

平成28年3月、松本駅精算所で発行された改札補充券です。

緑色JRE地紋の特別補充券で、出札補充券と同じ様式です。JRでは、出札補充券と同じ様式の特別補充券を改札補充券としても使用しており、改札補充券として発券した場合は発行箇所名部分に「〇改」もしくは「(改)」の表記をして発券します。

この券は前回エントリーの信濃境駅発行の稲荷山・篠ノ井・長野間ゆき片道乗車券で旅行中、途中の松本駅精算所で大糸線有明駅までの分岐片道の区間について乗車したい旨を申し出て購入したもので、拙ブログ2014年5月13日エントリーの「JR東日本 松本駅発行改札補充券」で御紹介したものと同じ松本駅精算所で発行されたものです。

精算所で原券である信濃境駅からの常備軟券の片道乗車券を提示して有明までの乗車券購入したい旨を申し出ると、窓口氏は「有明駅で精算するのでも良いですが」と言われたのですが、素直に改補でお願いしたいと申し上げたところ、原券と「有明駅」で察知されたのでしょうか、一瞬ニヤッとして「ではお作りしますのでお時間ください」と発券してくださいました。

JR東日本 信濃境駅発行 稲荷山・篠ノ井・長野間ゆき片道乗車券

平成28年3月、中央本線信濃境駅で発行された稲荷山・篠ノ井・長野間ゆきの片道乗車券です。

青色JRE地紋のA型常備一般式券となっています。

JR東日本の常備軟券式乗車券は他社の券とは違って硬券の様式を踏襲しており、国鉄時代から継承された、長距離A型一般式硬券の面影を残した様式となっています。

この券が発行された信濃境駅は、東京近郊区間内にありながら常備軟券を発売する簡易委託駅として有名でしたが、この券が発券された2日後の3月31日を以って常備軟券の発売を廃止し、翌4月1日からPOS端末による乗車券の発売をしています。

この券は実際に途中駅で下車をしながら使用しましたが、どの駅でも途中下車印を捺されることなく、蒐集用に購入した券の如く手元に残っています。

千駄ヶ谷駅発行 120円区間ゆき金額式乗車券

昭和59年6月に、千駄ヶ谷駅で発行された120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅では通常硬券での近距離乗車券の発売は行っていませんでしたが、当時、ダメ元で改札に居た駅員氏に硬券の近距離券の設備がないかどうかをお聞きしたところ、その駅員氏は実は同駅の駅長氏であり、そのまま駅長室に呼ばれることとなりました。

駅長室では駅長氏が何やら探し物をしている間、お茶を戴きながら駅に保存されている写真などを見せていただき、しばらくしてからこの券を差し出され、1枚120円で譲っていただくことができました。

お聞きすると、この券は停電等の非常時用に最短区間用のみを設備しているもので、以前理由があって使用したとき、駅長氏が数枚購入して保管していたものとのことでした。

たまたまの経験でしたが、かつてはこのように鉄道マンに親切にされた経験が多々あって、大人になった現在でも鉄道に対する愛着が消えないでいるのではないかと思ってしまいます。

JR東日本 新幹線振替乗車票

平成28年3月に発生した、高崎線籠原駅の架線トラブルによって2日半に亘って高崎線の一部区間が運休となりましたため、JR東日本では当該区間に有効な定期券もしくは紙の乗車券を所持する旅客に対して、特定の区間について新幹線への振替乗車の措置を実施し、本庄早稲田駅および大宮・熊谷・高崎の各駅の新幹線乗換改札口で新幹線振替乗車票が発行されました。

大宮駅で発行された、新幹線振替乗車票です。白色無地紋の定期券サイズの千切り式券で、100枚づつ上部で綴られています。

発券に際しては、新幹線乗換改札口で有効な定期券もしくは紙の乗車券を確認して交付しており、振替乗車の規定に従って、Suica等のIC乗車券しか所持していない旅客には交付されません。

大宮駅では熊谷以遠ゆきの定期券もしくは乗車券を所持する旅客のみに交付しており、吹上駅等熊谷より手前の駅が着駅である定期券もしくは乗車券を所持する旅客には交付していませんでした。

この券を入手した日は高崎までの紙の乗車券を所持していましたが、振替乗車票を入手した後に帰路の混乱を避けるために旅行を見合わせましたために手元に残ったものです。

| « 前ページ |