趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

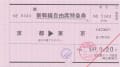

茨城交通の東京山手線内ゆき常備券

MV999様のブログ「叩け!マルス 2」10月29日エントリーの「茨城交通 2 (常備軟券)」にて、那珂湊駅から北小金ゆきの「発売日共2日間有効」のままの常備券が紹介されておりますが、当方所持の東京山手線内ゆきの券は「発売当日限り有効 下車前途無効」のゴム印による表示がなされておりました。

ただ、MV999様の券同様、印刷は「発売日共2日間有効」のままになっており、共に制度改正前のものであることがわかります。

訂正印(駅名小印)を捺印することなく訂正されているのは正式に言えば不完全ではありますが、一般的な解釈として、取り敢えずは有効期間が1日に訂正されているようです。

その後、同駅を訪問した際には東京山手線内ゆきの口座は欠札となっており、自動券売機による発売となっており、現在も欠札であるかは確認してはおりませんが「今後印刷して補充する予定は無い」とのことでした。

この記事はMV999様「叩け!マルス 2」10月29日エントリーの「茨城交通 2 (常備軟券)」にトラックバックさせていただきました。

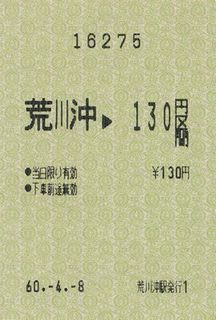

荒川沖から130円区間

今回御紹介いたしますのは、昭和60年4月8日に常磐線荒川沖駅にて印発機で発行された、130円区間ゆきの金額式片道乗車券です。

印発機ではこのような金額式の乗車券を発行することができましたが、発行を依頼しても「券売機で…」と言われてしまうことが多く、よほど乗車券コレクターに理解のある窓口氏に当たらなければあまり発券して貰えなかった気がしますが、この券については例外でした。

当時、荒川沖駅の上野方面の隣接駅は牛久駅でしたが、昭和60年の3月14日から9月16日までの期間、つくば科学万博が開かれ、その期間中のみ荒川沖駅と牛久駅の間に臨時駅である万博中央駅が開設されていました。

荒川沖→牛久間の営業キロは6.6kmであり、また、水戸方面の隣接駅である土浦駅までの営業キロも6.6kmであったため、もともと荒川沖駅には1~3km区間の130円区間の乗車券は存在しませんでした。そのため券売機には130円区間の口座は設備されていませんでした。しかし、万博中央駅までの営業キロは2.7kmしかなかったため、同区間用の130円区間の乗車券については窓口発売のみの対応とされ、このような券が容易に発券できる環境になったわけです。

推測ですが、この処置は券売機を改修する手間を省くことと、自動車による移動が一般的な土地柄さほど需要が見込めなかったこと、近日中に迫っている運賃改定が理由ではないかと思われます。

この券が発売された12日後の同年4月20日には運賃改定が行われ、1~3km区間は140円となり、荒川沖駅から130円区間ゆきの乗車券はわずか37日間のみで消滅してしまいました。

長~い駅名同士

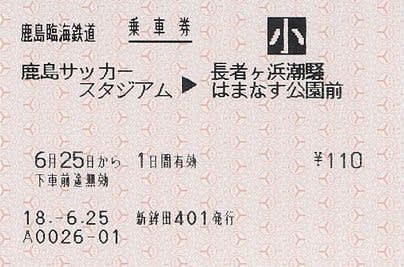

鹿島臨海鉄道には、JRのものを一部改修したプログラムを搭載したPOS端末が使用されています。

そこで、せっかくなので、同線にある、「長い駅名」区間の乗車券を発行していただきました。

鹿島サッカースタジアム(かしまさっかーすたじあむ)駅から長者ヶ浜潮騒はまなす公園前(ちょうじゃがはましおさいはまなすこうえんまえ)までのPOS券です。

JRのPOSシステムが基本になっているだけあり、有効期間と金額表記と下車前途無効の表記意が一行分下に下がっていますが、レイアウトはJRのものとよく似ています。

鹿島サッカースタジアム駅はひらがな12文字、長者ヶ浜潮騒はまなす公園前はひらがな22文字の駅名です。

同じひらがな22文字の駅として、南阿蘇鉄道の南阿蘇水の生まれる里白水高原(みなみあそみずのうまれるさとはくすいこうげん)駅が肩を並べますが、正式表記において長者ヶ浜潮騒はまなす公園前駅が13文字に対し、南阿蘇水の生まれる里白水高原駅が14文字となり、現在の「日本一長い駅名」になっています。

ちなみに、歴代の「日本一長い駅名」は一畑電車のルイス・C.ティファニー庭園美術館前(るいす・しー.てぃふぁにーていえんびじゅつかんまえ)駅でひらがな23文字、正式表記で中点(・)やドット(.)を含めて19文字でしたが、2007年5月に美術館の閉館を受けて松江イングリッシュガーデン駅に改称された際にその座を降りました。

また、世界一長い駅名はイギリスのウエールズ北部にある駅で、ランヴァイル・プルグウィンギル・ゴゲリフウィルンドロブル・ランティシリオゴゴゴホ駅という駅だそうです。

カタカナで37文字であり、正式表記はLlanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochと実にアルファベット58文字になります。

とてもじゃないけど覚えきれない駅名です。

○自 福島駅発行の変な券売機券

昭和61年頃、東北本線福島駅の国鉄バス窓口(○自 福島)にあった、路線バス用の近距離乗車券です。

当時、地方の民間バスに良くあったタイプの券売機でしたが、試しに最短区間の券を購入してみると、こんな変な券が吐き出されてきました。

券紙は国鉄の標準型であるキレート原紙が使用され、見た感じキレート式で印字されています。

発駅表示は四角形で囲まれた縦表記である点は鉄道の券売機券に準じていますが、表題に「国鉄自動車」とあり、金額がやたら右側に寄った、奇抜なレイアウトです。

この券の特徴はこれだけではありませんでした。

なんと、裏にも金額のみが印字されています。

ワンマン対応の数字であることは一目でわかりますが、機械の性能上の問題だと思いますが、三角形の左側に発駅が表示されていないのがまた不可解です。

由利高原鉄道の硬券乗車券 その2

由利高原鉄道の硬券乗車券として忘れてはならないものとして、開業(転換)当時に発行された地図地紋の硬券乗車券がありました。

由利高原鉄道は羽後本荘・前郷・矢島の3駅にて乗車券の発売をしていますが、開業当時は各駅で地図地紋の硬券乗車券を発売していました。

これは前郷駅発行の薬師堂ゆき地図地紋券です。これをここでは便宜的に「1型」と呼ぶことにします。

1型の地図を良く見ますと羽後本荘・薬師堂・子吉の各駅が描かれており、発行駅である前郷駅はありません。

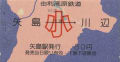

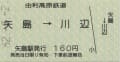

次の券は矢島駅発行の前郷ゆき地図地紋券です。これをここでは「2型」と呼ぶことにします。

2型の地図には鮎川・黒沢・前郷・久保田・西滝沢の各駅が描かれており、やはり発行駅である矢島駅はありません。

次の券は2型と同じ矢島駅発行の乗車券で、川辺ゆき地図地紋券です。これをここでは「3型」と呼ぶことにします。

3型の地図には発行駅である矢島駅と川辺駅が描かれています。

訪問した時は、各発行駅ごとに地図の図柄が異なっているものと思っておりましたが、以上からわかるように、各駅の口座を調べて参りますと、これら3種類の地図券の法則があり、3種類の地図地紋の図柄の選択は、着駅ベースで決められていたことがわかります。

また、これら地図地紋券には特徴があり、1~3型それぞれを縦に3枚並べると、次のようになります。

印刷の具合で若干ずれているものの、由利高原鉄道の路線図が出来上がります。

このような独特なデザインの地図地紋券ではありましたが、若干券面が見づらいからなのかコストがかかってしまうからなのかわかりませんが、訪問した昭和62年9月には、在庫が無くなった分から、前回エントリーさせていただいたような自社地紋のペラ券に切り替わってしまいました。

しかしながら、2代目の「ペラ券」も現在は3代目にあたる日本交通印刷の硬券に変わり、消滅しているようです。

由利高原鉄道の硬券乗車券 その1

秋田県の由利高原鉄道に乗車した時の乗車券です。

これより3回シリーズで由利高原鉄道の硬券乗車券について御紹介して行こうと思いますのでお付き合いの程…

これは、社線内完結のA型硬券ですが、何だかペラペラで、硬券と半硬券の中間のような紙質です。

裏を見ますとこれまた凄く、ナンバーリングで手打ちしたような券番が片一方だけにあります。

これでは小児用として発売した場合、控片(小児断片)のみに券番が残り、乗車券本体から券番が無くなってしまいます。

これでも不都合はないのでしょうか?

北近畿タンゴ鉄道発行の新幹線自由席特急券

北近畿タンゴ鉄道のJRとの連絡運輸はJR本島各社と、宮津駅および天橋立駅に限っては北海道と九州を含むJR6社との取り扱いがあります。

これは北近畿タンゴ鉄道峰山駅発行の京都→東京駅間の新幹線自由席特急券です。周遊券型の完全常備券でとても素晴らしい逸品です。出張の時に実使用し、東京駅で記念に戴いてきました。

東海道新幹線品川駅開業後の現在の自由席特急券の場合、表題が「新幹線自由席特急券/特定特急券」となっていることや、「東京」の表示が「東京・品川」となっていますので、もしかすると品川駅開業前のものである可能性があります。

同駅には、他に名古屋までの新幹線自由席特急券と新大阪までの新幹線特定特急券が設備されており、窓口氏に見せて頂いたとき、ついつい悪い病気が再発し、乗りもしないのに後者も購入してしまいました。

峰山駅は、その他にも硬券と軟券をあわせると相当数の口座が設備されており、その数に圧倒されます。窓口は一つですが、なんと、券箱が2台設備されており、硬券がびっしりと詰まっています。軟券に至っては、1種類づつ縦に収められており、10口座以上あります。

東京までの乗車券も硬券の設備があるとのことで、同駅で購入しました。

日本交通印刷製のA型券で、こちらも青い自社地紋が大変素晴らしい逸品でした。

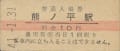

熊ノ平駅の硬券入場券

水浜軌道様のブログ「海辺のきっぷ館」9月30日エントリーの「あれから その3」にて、(信)横川駅から熊ノ平駅ゆきの乗車券が紹介されておりますが、手元に熊ノ平駅の硬券入場券がございましたので御紹介いたします。

新潟印刷場製の10円券です。昭和41年1月31日発行ですから、旅客駅から降格される最終日の発行となります。

翌2月1日からは信号所となり、民営化後の平成9年9月30日、長野新幹線の開通に伴う信越本線横川~軽井沢間の廃止により、信号所自体が廃止されました。

この記事は水浜軌道様のブログ「海辺のきっぷ館」9月30日エントリーの「あれから その3」にトラックバックさせていただきました。

車内補充券発行機による自由席特急券

気づけばもう10月です。

ブログを立ち上げてから1年が経ちました。この間、アクセス数も順調に推移し、本日90,000アクセスを突破しました。

これもひとえに皆様の暖かい御支援によるものと思います。今後とも御贔屓の程、よろしくお願いいたします。

さて、今回は車内補充券発行機による自由席特急券の比較です。

車内補充券発行機による券は保存性が悪いので、普段あまり購入しないようにしておりましたが、先日JR西日本管内で購入した際、今頃になってJR東日本のものと様式が違うことに気づいた次第です。

これは、静岡出張時に、今は無き特急ワイドビュー東海車内で購入したものです。

対して、これは先日山陰本線のはまかぜ号に乗車した時に購入したものです。

比べて見ますと、JR東日本のものは券番が一番下にあるのに対し、JR西日本のものは右上に券番があります。

また、金額のフォントが明らかに違い、さらにはJR西日本のものは自動改札は通れない旨の注意書きが書かれています。(JR東日本のものは、予め裏面に印刷されています。)

今後機会があったら、JR北海道、東海、四国、九州各社のものも集めてみようかなと思います。