趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

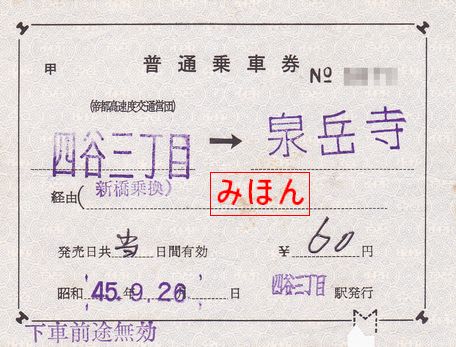

営団地下鉄 四谷三丁目駅発行 補充片道乗車券

昭和45年9月に、営団地下鉄(現・東京メトロ)丸ノ内線四谷三丁目駅で発行された、泉岳寺駅ゆきの連絡乗車券です。

JPRてつどう地紋の軟券式の補充片道乗車券(補片)によるもので、丸ノ内線四谷三丁目駅から、赤坂見附駅で銀座線に乗換え、新橋駅で都営浅草線(当時は都営1号線)に乗換える経路で発売されています。

一般的な補片様式ですが、裏面には補片特有の御案内文の印刷はなく、白紙の状態となっています。

現在では営団地下鉄(現・東京メトロ)から都営地下鉄への連絡乗車券は路線の複雑さからゾーン制の計算方法で乗換駅の指定がなく、結果的にすべての区間について券売機対応となっており、補充券対応しなければならないようなことは各種割引用等特別な時以外は通常ありませんが、当時は乗換駅がさほど多くないにも拘わらず、連絡乗車券については補充券対応をすることがあったようです。

中野車掌区発行 2等車内乗換券

中野車掌区乗務員によって発行されました、2等車内乗換券です。

青色国鉄地紋の券で、駅名式となっています。

現在の中央線の普通列車にはグリーン車の連結はありませんが、戦後になって、中央線・総武線・山手線・京浜線の各線には進駐軍の進駐によって連合軍専用の2等車(当時は3等級制)が連結されていた時代があり、昭和24年に接収が解除された後も2等車が連結されていました。

その後、昭和32年6月には東海道線と横須賀線を除く国電区間の2等車が廃止され、それ以降は特別車両の連結はありません。

この券が発券された時期は不明ですが、昭和24年の国鉄発足以降、昭和32年の中央線の2等車廃止までの8年間に発行されたものと思われます。

さらに絞り込むと、地紋が国鉄地紋に切り替えられたのが国鉄発足後11カ月後の昭和25年5月であり、また、従来の1.2等料金の通行税が「税込」であったものから「税2割共」に切り替えられたのが昭和29年4月であることから、昭和29年から32年までの間に発行された可能性が高いと考えます。

駅名式で、上りと下りのそれぞれに穴を開けるようになっており、穴のある列で上り列車用なのか下り列車用なのか分かるようになっています。当初上り列車の中野駅~四ツ谷駅間用として穴をあけられていますが、発行時に間違って次の券も重ねて開けてしまったのでしょうか、訂正印で区間を訂正の上発券されています。金額さえ変更しなければ、廃札にせず、こんなことをしても良かったのでしょうか?

パンチ穴の部分が完全に開いていなかったために塞がってしまっていますが、上り列車用の八王子駅~三鷹駅間用として改めて穴が開けられています。

一番下に記載されていますように、車内での2等車への「お直り」には手数料として10円が加算されており、特別車両が今の普通列車のグリーン車のように手軽なものでは無かった時代、それでも2等車へ乗り換える需要があったことが伺えます。

JR東日本 石和駅発行 急行券

平成元年3月に、中央東線石和(現・石和温泉)駅で発行された硬券の急行券です。

東京印刷場調製の赤色JRE地紋のA型券で、発駅の印刷された常備券です。

国鉄末期の中央東線には急行「アルプス」や「こまがね」・「みのぶ」・「かいじ」が運転されていましたが、JRになる前の昭和61年11月のダイヤ改正によって昼間の急行列車はすべて特急に格上げされ、すでに日中の急行列車はなく、定期夜行の1往復と多客時の臨時夜行列車だけが、何とか急行「アルプス」として生き残っている状態でした。

しかし、臨時夜行列車は上り・下り共に石和駅には停車しなかったため、この急行券は、実質的に1往復のみ残る定期夜行「アルプス」だけのために設備されたものと思われます。急行列車そのものが「絶滅危惧種」状態になりつつある時代でしたので、常備急行券はもはや貴重品になってしまっています。

同列車は下り列車が0152発・下り列車が0338発でした。

発車時刻から考えると下り方面への旅客はさほど多くないことが想像できますが、上り方面への列車は、八王子0446・立川0455・新宿0527着となっており、朝一番に都心へ向かう需要はそこそこあったものと思われます。

嵯峨駅発行 追徴切符

昭和8年6月に山陰本線嵯峨(現・嵯峨嵐山)駅で発行された追徴切符です。

青色GJRてつだうしゃう地紋の軟券式補充券です。京都→東京間の燕号の特急券として発行されています。

恐らく、同駅には京都~東京間の特急券の常備券の設備がなかったために補充券対応となったのでしょう。

特急「燕」は昭和5年に東京~神戸間に登場した特急列車で、全行程を9時間で結ぶ駿足ぶりから「超特急」と呼ばれた名列車です。

全区間をC51型蒸気機関車が牽引し、当初は東京~名古屋間をノンストップで運転したことから給水ができず、補助水槽車を連結していましたが、昭和7年には補助水槽車の連結は中止され、静岡駅で給水のための停車をするようになっています。今回ご紹介の券は昭和8年のものですので、補助水槽車の連結が中止された後のものとなります。

追徴切符は駅での精算用のきっぷであり、現在の出札および改札補充券にあたるものです。追徴切符に対し、車内で発行される現在の車内補充券に当たるものは概算切符というものでした。

これらは昭和20年にそれぞれ特殊(種)補充券・車内補充券と改称されています。

券を上から見ていきますと、現在の第1種補充券類は事由欄が左上にあるのが普通ですが、当時は真ん中に配置されていました。その横にある「〇大」は大阪鉄道局(後の大阪鉄道管理局)を表す符号であり、册番と券番が記載されています。

次いで、原券欄および徴収・変更欄があり、右横に金額記載欄となります。時代によっては金額を漢数字で縦書きするものもありましたが、これはアラビア数字の横書きです。

そして、人員欄や記事欄、差引金額記入欄などがあります。

この時代の概算および追徴切符にある特徴として、「驛(駅) 申告 發(発)見」という言葉があり、「追徴」という言葉と共に、発券されること自体が少々後ろめたいような錯覚に陥るような雰囲気の漂う様式です。

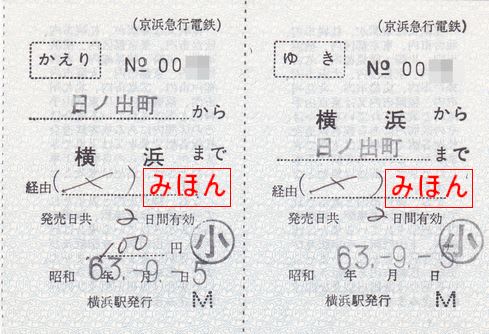

京浜急行電鉄 補充往復乗車券

現在は設備廃止となっているようですが、かつて、京浜急行電鉄には補充往復乗車券の設備がありました。

当時、硬券同様に印刷場による様式違いがあって、都内および川崎近辺の様式と横浜以南では様式が違っていました。

今回ご紹介いたしますのは、横浜以南にあった様式です。

昭和63年9月に横浜駅で日ノ出町往復用として発券していただいた、補充往復乗車券です。

JPR鼠色地紋の軟券式で、印刷場は不明ですが、断定はできませんが、PJRの「J」の字のくねりの具合から見て、井口印刷で調製されたのではないかと思われます。

使用頻度はあまり多くはないようで、券番もそれほど大きな数字ではありません。

裏面です。

当時の一般的な御案内文が印刷されています。ゆき券・かえり券とも同じ文面であり、「発駅又は着駅が…」から始まっています。

この御案内文ですが、良く見ると1箇所誤植があります。誤植のある部分を拡大してみました。

お気づきでしょうか?

「旅客鉄道会社」が「族客鉄道会社」になってしまっています。この誤植はゆき券とかえり券双方の文面にありますので、ゆき券・かえり券ともに同じ版を使用して印刷されたものと思われます。

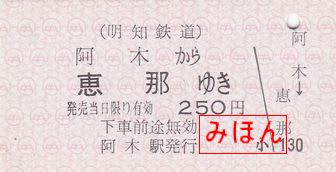

明知鉄道阿木駅発行 恵那ゆき乗車券

廃札券ですが、明知鉄道の阿木駅発、恵那ゆきの硬券乗車券です。

日本交通印刷調製のA型券で、桃色明知鉄道自社地紋券です。

阿木駅は明知鉄道の前身である国鉄(鉄道省)明知線の駅として開業した交換可能な有人駅でしたが、国鉄明知線が廃止されて明知鉄道へ移管された際に無人駅となり、以後乗車券類の発売は行われていません。

ところが、明知鉄道が開業して数年間は、阿木駅周辺で例年1月7日に行われる市神神社の縁日である七日市の混雑に対応するため、年に1日のみ同駅で乗車券の臨時発売が行われていました。御紹介の券は当時発売されていたものの残券となります。

同駅で臨時発売されていた券は恵那ゆきの大人・小児用1口座のみしかなく、また、年に1日限りの発売ということであまり知られてはいなかったようです。

現在はさほどの混雑が生じないことから臨時発売は行われておらず、同駅発の硬券乗車券を入手することは出来なくなってしまっています。

八戸駅発行 十和田2号着席券

八戸駅(現・本八戸駅)で発行された、尻内駅(現・八戸駅)発、急行十和田2号の着席券です。

仙台印刷場で調製されたD型券で、青色国鉄地紋となっています。

発行箇所は「②八戸駅」となっていますが、乗車駅が尻内駅であることから、現在の八戸駅ではなく、昭和46年2月以前は八戸駅であった八戸線の本八戸駅で発行されたことが分かります。

列車名は当初「第2十和田」という名称でしたが、昭和43年10月の改正時に「十和田2号」となったことから、昭和44年1月から46年1月の間に発行されたものであると推測されます。

裏面です。

仙台印刷場の5ケタ券番で付番されており、注意書きが記載されています。

十和田2号は青森~上野間の夜行急行列車で、岩沼駅から常磐線を経由していました。定期運用の列車が急行「十和田」で、2号は季節運転の臨時列車でした。

当時の時刻表を調べますと、十和田2号は「6204レ」という列車で、青森を1530に出発し、尻内に1657に到着します。

尻内で3分停車して1700ちょうどに出発し、盛岡1850・花巻1918・一ノ関2015・仙台2209・平(現・いわき)0113・水戸0255に発車し、上野到着0500というダイヤとなっています。

ということは、尻内駅では3分間という短い停車時間のなかで、先ず着席券を所持した旅客を捌いた後に着席券を所持していない旅客を捌くという忙しい客扱いが行われていたようです。

客車編成はスハ43系座席車モノクラス12両もしくはスロ62を連結した12両編成で、昭和43年改正までは青森から尻内まではDD51型ディーゼル機関車とC61型蒸気機関車の重連で、尻内から先は、DD51型のみという運転でしたが、この券が発行された昭和43年改正で無煙化され、青森~水戸間はED75型機関車、水戸~上野間はEF80型機関車の牽引となっています。

当時、このような着席券には専用の袋(ワッペン)が付属されており、袋に着席券を入れて胸につけて改札口を通るようになっていました。

袋に着席券を入れた状態です。

いすみ鐵道の急行券 ~番外編

いすみ鐵道の急行券の話題が続きますが、今回を最終回としたいと思います。もう少しお付き合いください。

同社急行券の数々を数回に亘って御紹介してまいりましたが、大多喜駅には他に2種類の硬券があることが分かりましたので御紹介いたします。

発駅記入式の急行券です。

大多喜駅および大原駅発行のものと様式は同一の赤色国鉄地紋のA型券ですが、発駅が記入式となっております。

駅員氏の話に拠れば、一度あったような無かったような記憶なのですが、かつて1回だけ上総中野~大多喜間にも臨時急行列車を運転した際に使用したとのことで、発行箇所名は「いすみ鉄道」となっています。

また、小児断片には当然ながら発駅名の記載はありません。

駅名記入式の急行券は大人・小児用を確認しておりますが、小児用はさすがに設備されてなさそうです。

通常発売の急行券としては使用しないとのことですが、同区間の急行列車の運転日ではありませんが発券していただきました。

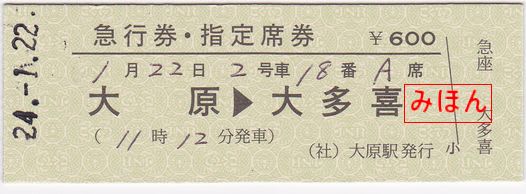

もう1枚は大多喜駅発の急行券・指定席券の一葉券です。

通常発売用の券は着駅が印刷された区間指定となっていますが、こちらは記入式となっています。様式は区間指定のものと同一ですが、着駅が定まっていないため、小児断片には「急座」の表記しかないところが特徴です。

この券を発売していた日の大原ゆきの指定券はこの様式が使用されておりましたので、区間指定のものは大原駅の大多喜ゆき大人・小児用だけだと思っておりましたが、6月に乗車した際には大原ゆきの券も区間指定となっておりましたので、逆に着駅記入式券が特殊なものであると知った次第です。

恐らく、大多喜駅は途中駅であるがゆえ、当初は大原と上総中野双方に発売できるように敢えて大原までの区間指定の常備券としなかったのかもしれません。しかし、着駅記入式にする必要もないことから、事務手数を減らすために区間指定の常備券に切り替えられた可能性があります。

そうなると、大多喜駅分の小児用の急行券・指定席券一葉券が着駅記入式であることに納得ができますが、なぜ大原駅分の小児用券が区間指定となっていないのか、疑問が残るところです。

考えれば考えるほど奥の深い同社の急行券ですが、もしかすると、他にもまだ確認できていない様式があるかもしれません。

いすみ鐵道の急行券 ~車内発行用車急式券

いすみ鐵道の臨時急行列車には女性アテンダントさんが乗車されており、乗車時の急行券の改札および列車内での案内をされています。途中駅(上総東および国吉)からの乗車は原則不可となっていますので途中駅からの急行券の発売はしていませんが(途中下車は可能)、始発駅で急行券を所持していない旅客や大多喜発の列車から帰りの大原駅発の急行に乗って戻る旅客に対しての帰路用急行券などの発売をしています。

そのような一連の精算のために車内用の急行券があります。

大多喜運輸区乗務員発行の車内用急行券です。

赤色国鉄地紋車急式タイプで、日付と乗車駅を記入したうえで収受金額に応じたところで切り取ります。

国鉄時代の車急式急行券は車掌区ごとに様式が異なっていましたので、どれがプロトタイプなのかはわかりませんが、実に当時の雰囲気を醸し出しています。

実際には車内での指定席の発売は行われていませんので、急行券としてのみの発売となっていますが、購入時に「せっかくだからできるだけ長くほ欲しいです」と伝えたところ、指定席券としては使えないけれども600円で発行可能とのことで、このような状態で発売していただきました。

発駅欄を見ますと、大原・上総東・国吉・大多喜の各駅の他に、現在は停車しない新田野・城見が丘(正式には「城見ケ丘」だったような…)駅と、臨時急行列車が通常走らない総元・上総中野駅も記載され、その他の駅を記載する場合には手書きすることができるよう、点線で空欄が用意されています。

また、指定券として使用されてはいませんが、指定欄も設けられています。

では、いろいろな魅惑的な急行券を入手してキハ52に乗車したら、車内に目を向けてみてください。

車内の中吊広告

中吊広告や扇風機など、昔懐かしのアイテムが目に飛び込んできます。

いすみ鐵道の急行券・指定席券一葉券 ~大原駅発行分

いすみ鐵道の急行券の話題を継続します。

大多喜駅同様、大原駅にも急行券・指定席券の一葉券の設備があります。

大原駅発行の急行券・指定席券一葉券です。

様式は大多喜駅のものと同一ですが、こちらは発駅が大原・着駅が大多喜となり、発行箇所名は「(社)大原駅」となっています。

同社の硬券入場券や急行券では「〇社 大原駅」となっていますが、なぜかこちらは「(社)大原駅」表記です。こだわりがあって敢えてそうしているのかどうか、よくわかりません。(恐らく社長さんのこだわりから来ているものではないでしょうか?)

また、小児断片は大多喜の券同様、着駅である大多喜と記載されています。

同駅の小児用急行券・指定席券一葉券です。

基本的に大多喜駅のものと同一で、やはり着駅は記入式となっています。こちらも発行箇所名は「(社)大原駅」となっています。

臨時急行列車の指定席券は乗車駅のみで発行されており、指定券は大多喜駅乗車分が大多喜駅で発車1時間前から発売され、大原駅分が大原駅で発車1時間前から発売されます。そのため、急行券とは違い、趣味目的であっても乗車駅分しか入手できませんので、大原駅の券を大多喜駅で購入することはできません。

キハ52についている、昔なつかしい「センヌキ」

キハ52のボックス席の窓の下には、昔なつかしい「センヌキ」が付けられています。予め指定券を購入して希望の座席を確保したら、売店で冷えた瓶入りコーラを購入し、センヌキで思いっきり王冠をこじ開けて飲むのも、キハ52を堪能するのに欠かせない楽しみの一つです。

| « 前ページ |