趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

東小金井駅発行 20円区間ゆき片道乗車券

1968(昭和43)年1月に、中央本線東小金井駅で発行された、同駅から20円区間ゆきの2等乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型地図式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時の同駅から20円区間となりますと、上り方面は吉祥寺駅で下り方面は国分寺駅になります。

通常であれば、地図上の発駅を示す四角囲みはもう少し小型のものが一般的ですが、この券は活字を並べたものを四角囲みしているようで、地図に対してかなり大きく見えます。この区間になりますと全く路線の分岐は無く、複雑な地図である必要がないので、何とかなっているような感じです。

国分寺駅では以西の線路が分岐しています。そのまま直線方向に延びる線路が中央本線で、左下に延びる線路は、1973(昭和48)年に廃線となった中央本線の下河原支線(通称、下河原線)になります。

京阪神急行電鉄 北千里から5区間ゆき片道乗車券

1968(昭和43)年9月に京阪神急行電鉄(現・阪急電鉄)千里線の北千里駅で発行された5区間ゆきの片道乗車券です。

若草色京阪神急行電鉄自社地紋のB型区間式大人専用券で、半硬券のような厚みの券紙が使用されています。

この券は日本初の自動改札機に適応した様式で、珍しい硬券式の自動改札対応券です。

京阪神急行電鉄の自社地紋を拡大してみました。社紋を囲むようにして「けいはんしんきゅうこうでんてつ」と書かれた帯が回されています。

裏面です。

茶色いストライプが磁気情報部分で、現在のように裏面全体が磁気となっているものとは異なっています。

京阪神急行電鉄は、千里ニュータウンの開発に伴い、1967(昭和42)年3月1日に千里線の南千里~北千里間を延伸開業し、1967(昭和43)年3月、終着の北千里駅には世界初の自動改札機10台が設備されています。

当時の自動改札機は、パンチカード方式による定期券用自動改札機と磁気(バーコード)方式の普通乗車券用自動改札機の2種類が設置され、世界最初の自動改札システムとして営業運用が開始されています。その後、日本鉄道サイバネティクス協議会による磁気記録方式が標準規格化されたことを契機に、サイバネ規格に準じた磁気カード式定期券自動改札機が開発され、1972(昭和47)年に2種類の自動改札機は定期券と普通乗車券共用の磁気方式の自動改札機に変更されています。

この自動改札システムは、アメリカに本部のある世界最大の電気・電子技術者による学会「IEEE」より、社会に貢献した重要な歴史的偉業として「IEEEマイルストーン」に認定され、同学会から贈られた銘板が北千里駅に展示されています。

この認定は、自動改札機の基本的な機能である定期券を高速で処理する判定理論の研究から、現在の鉄道駅においても多数利用されている磁気式の乗車券・定期券併用自動改札機の実用化に至る1965年~1971年の間の取り組みが高く評価されたことによるもので、オムロン・大阪大学・阪急電鉄・近畿日本鉄道の4者が認定されています。

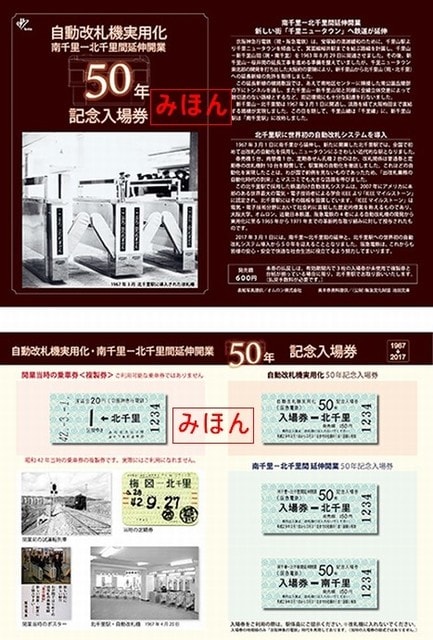

阪急電鉄では、自動改札機実用化と南千里~北千里間延伸開業50年を記念し、2017(平成29)年3月に記念イベントが開催され、会場では記念入場券の発売も行われたようです。

発売された記念入場券です。入場券3枚とレプリカ乗車券がセットになっています。

松本車掌区乗務員発行 車急式急行券

発行年が記載されていませんが、1983(昭和58)年10月に松本車掌区(現・松本運輸区)乗務員が発行した、小淵沢から200kmまでの普通急行券です。

桃色こくてつ地紋の車急式軟券となっています。

キロ程で記載されているのでわかりづらいですが、新宿駅までと申告して購入しています。小淵沢では小海線からそのまま急行アルプス号に乗車していますが、この時は車急式の急行券目当てで、予め急行券を購入せずの乗車をしています。

車急式の急行券は、発券時の省力化を目的として車内補充券とは別に携帯していたもので、車内検札に来る車掌もしくは乗客専務車掌は大抵持っていました。日付と発駅を記入およびチェックし、発売金額のところで切り取って発券するものですが、車掌氏によっては赤鉛筆や赤ボールペンを使用している掛員も多く、どのような仕上がりで発券されるのか、「個体差」がありました。

乗車駅の配置についてですが、駅間に点(・)が打たれているので、一見すると駅名は横に並んでいるように見えますが、よく見ると駅順に縦に並んでおり、なぜこのような並びになってしまったのか、少々不思議な券です。

鐵道省 昭和駅発行 国道・鶴見ゆき片道乗車券

1943(昭和18)年8月に、鐵道省(国鉄の前身。現・JR)昭和駅で発行された、國(国)道・鶴見ゆきの片道乗車券です。

桃色GJRてつだうしやう地紋のB型相互式大人・小児用券となっています。

現在の昭和駅はJR東日本鶴見線内にある単式ホーム1面1線の無人駅となっていますが、1971(昭和46)ごろまでは有人駅であったようです。

これは、かつては同駅から東亜石油の精製所へ続く側線が分岐しており、運転扱いを行なっていた関係であると思われます。

同駅は鶴見臨港鉄道時代の1931(昭和6)年3月の開業で、当初は社線の駅でありましたが、この券が発行される1か月半前の1943(昭和18)年7月に国有化されて鐵道省の駅となっています。

裏面です。昭和驛(駅)發(発)行と発行箇所名が記載されています。

この券の券番は5766となっておりますが、同駅が国有化されたのは先ほど申し上げた通りこの券が発行される1か月半前の1943(昭和18)年7月でありますので、ここの券は国有化された時点で設備されたものと考えられます。

国有化後わずか49日という短期間のうちに5766枚が発行されたことになるわけで、1日あたりに換算すると120枚程度売れていたと考えますと、当時の昭和駅では、国道駅もしくは鶴見駅で下車する需要がそれなりにあったと言えそうです。

JR東日本 〇ム 信濃境から580円区間ゆき片道乗車券

2016(平成28)年3月に、JR東日本中央本線「〇ム 」信濃境駅で発行された、580円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式大人・小児用券で、千切り軟券様式のものです。

金額式券ですので、コレクション用としては最低運賃のもの(ここでは当時、180円区間ゆき)を購入すれば良いのですが、この券は実使用したため、580円区間ゆきになっています。

同駅では実使用であってもスタンパーを捺さないで渡されまして、そのまま乗車し、着駅で持ち帰りたい旨を申告すると、改札駅員氏は信濃境駅の常備軟券が3日後の3月31日を以って発売を終了することを御存知であったようで、「なにも捺さない方がいいでしょ?」とそのまま頂くことができました。

コレクターとしては、大変ありがたいことです。

アルピコ交通 松本市福祉乗車券 ~その2

前回エントリーでアルピコ交通の松本市福祉乗車券について御紹介いたしました。ここでは、この券を使用する際の複雑な使用方法について御紹介したいと思います。

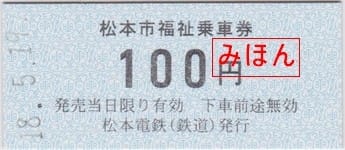

2006(平成18)年5月に発行された松本市福祉乗車券です。

同社では、この券の使用については「上高地線電車では、現金100円のほか、専用きっぷの購入ができます」とか「電車上高地線をご利用の場合、JR松本駅改札口ではお取り扱いできません。(専用きっぷをご利用の方は乗降可能です。また、松本行を現金100円でご利用の場合、降車の際に運転士にお申し出ください)」としか案内されていませんが、使用方法についてはかなり複雑です。

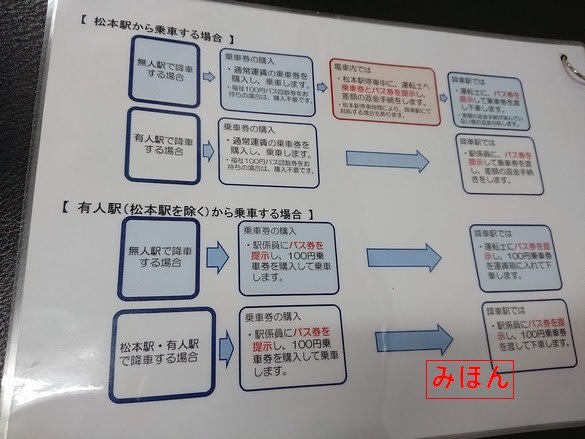

(新島々駅に掲示されていた松本市福祉乗車券使用方法)

(新島々駅に掲示されていた松本市福祉乗車券使用方法)

新島々駅に掲示されていた、松本市福祉乗車券の使用方法です。数枚のA4サイズの用紙に印刷されたものがパウチされ、金環で留められたものが吊るしてありました。これによりますと、

・松本駅から乗車し、無人駅で下車する場合

JR東日本管理である松本駅では松本市福祉乗車券の発売をしていないため、

通常運賃の乗車券を購入し、乗車後に運転士に松本駅で購入した乗車券とパスを提示し、

100円との差額の返金を受ける。

・松本駅から乗車し、有人駅で下車する場合

やはり松本駅では通常運賃の乗車券を購入し、下車駅で100円との差額の返金を受ける。

・松本駅以外の有人駅から乗車し、無人駅で下車する場合

駅の出札口でパスを提示し、松本市福祉乗車券を購入し、下車の際に運転士に使用済乗車券を渡す。

・松本駅以外の有人駅から乗車し、有人駅で下車する場合

駅の出札口でパスを提示し、松本市福祉乗車券を購入し、下車駅改札で使用済乗車券を渡す。

・無人駅から乗車し、無人駅で下車する場合

乗車時に整理券を取り、下車駅で運転士にパスを提示の上、100円を運賃箱に入れる。

・無人駅から乗車し、有人駅で下車する場合

乗車時に整理券を取り、下車駅改札でパスを提示の上、100円を支払う。

・無人駅から乗車し、松本駅で下車する場合

乗車時に整理券を取り、松本駅到着後、運転士に整理券とパスを提示し、100円を運賃箱に入れる。

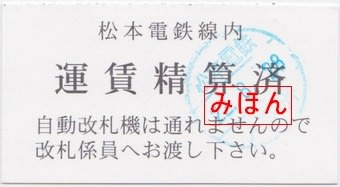

そして、「運賃精算済券」の交付を受け、JR松本駅改札で「運賃精算済券」を渡して出場する。

・無人駅から乗車し、松本駅で下車しないで引き続きJR線に乗車する場合

乗車時に整理券を取り、松本駅到着後、運転士に整理券とパスを提示し、100円を運賃箱に入れる。

そして、「運賃精算済券」の交付を受け、JR線の列車に乗車後、車掌に「運賃精算済券」を渡し、

JRの乗車券を購入するか、下車駅で精算する。

結構複雑です。このため、ある有人駅の出札掛の方のお話では、松本駅や無人駅乗車時の取扱いの面倒臭さから、有人駅で乗車するときは、復路用として松本市福祉乗車券を2枚購入する旅客が多いとのことでした。

こちらが運賃精算済券です。松本駅到着後、車内で運賃の精算をした際、原券を回収されてしまうため、JRの改札を出場するために発行されるものです。

この券は実際に車内で精算をしなければ交付されないもので、入手するには原券の回収が前提となります。

アルピコ交通 松本市福祉乗車券 ~その1

2018(平成30)年11月にアルピコ交通上高地線の駅で発行された、松本市福祉乗車券です。

青色BJRてつどうじどうしゃ地紋のB型大人専用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

同社の松本市福祉乗車券は長野県松本市が実施している100円パス助成事業に基づいて発行されています。この事業は、松本市に住民登録のある、満70歳以上の市民および身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する市民を対象として松本市が実施しているもので、交通手段を確保することで社会活動を支援し、かつ公共交通機関の利用促進を目的として、松本市内の路線バスと上高地線電車が1回100円で利用できる制度となっています。

この券を発券するには松本市役所高齢福祉課で交付される「福祉100円パス」の提示が必要で、これが無ければ購入できません。また、実際の運賃と100円との差額の一部は松本市から「助成金」としてアルピコ交通に支払われるため、パスを所持していない者がコレクション用として購入することは不可能です。これば発行枚数分の助成金が支払われることから、市に対する不正な助成金の請求になってしまうため、管理を厳格にしているとのことです。

そのためだと思われますが、この券の発行箇所名は「松本電鉄(鉄道)発行」となっており、駅ごとの管理にはなっていません。

御紹介の券は、ある駅で着札を戴いたもので、往復発券され、復路用として使用されたものです。

裏面です。

料金機対応になっていますが、どの区間を乗車しても100円であるため、発駅の記載をする必要はなく、「100円乗車券」とのみ記載されています。

同社のホームページを見ますと、「上高地線電車では、現金100円のほか、専用きっぷの購入ができます」とか「電車上高地線をご利用の場合、JR松本駅改札口ではお取り扱いできません。(専用きっぷをご利用の方は乗降可能です。また、松本行を現金100円でご利用の場合、降車の際に運転士にお申し出ください)」としか記載されていませんが、この券は、様式は単純なものの、使用方法についてはかなり複雑です。

それでは次回、複雑な使用方法について御紹介したいと思います。

JR東日本 大白川駅から200円区間ゆき片道乗車券

1990(平成2)年7月にJR東日本只見線大白川駅で発行された、同駅から200円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

前回エントリーの同駅の普通入場券と同時に購入したもので、当時は直営駅となっていましたが、2009(平成21)年3月に小出駅~只見駅間がCTC化されると同駅での運転取扱業務が廃止され、同年4月に無人化されています。

同駅は同社新潟支社管内の有人駅では最も利用客の少ない駅で、1日平均乗車人員は10名前後であったということで、無人化については当然のことと言わざるを得ない状況であったようです。

当時、同駅の両隣には、小出駅側3.2km先に臨時駅である柿ノ木駅が、会津若松側14.2km先に同じく臨時駅である田子倉駅が存在していましたが、 神 柿ノ木駅が2015(平成27)年に、田子倉駅が2013(平成25)年にそれぞれ廃止されてしまっており、現在の小出駅側の隣駅は6.4km先の入広瀬駅、会津若松側の隣駅は20.8kmも先にある只見駅となっています。

ただし、臨時駅までの運賃がその先の常設駅までの運賃になることから、同駅の最短区間運賃は入広瀬駅の6.4kmとなり、当時の運賃では営業キロ7~10km帯の200円区間(現在は210円)が最安の運賃となります。

JR東日本 大白川駅発行 普通入場券

1990(平成2)年7月に、JR東日本只見線大白川駅で発行された、普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

大白川駅は1942(昭和17)年11月に只見線が小出駅から同駅まで開通した時に開設された駅で、1971(昭和46)年8月にその先の只見駅まで全通するまで、只見線の終着駅となっていました。

同線は開業してから全通するまで、小出駅起点26.0kmの大白川駅までの路線として運転されており、それまでは会津若松駅~只見駅間88.4kmと途中の西若松駅から分岐して会津滝ノ原駅(のちの会津高原駅。現・会津鉄道と野岩鉄道会津高原尾瀬口駅)までの57.4kmが会津線(現・会津鉄道)となっておりましたが、只見線が只見駅まで全通すると、会津若松駅~只見駅間については只見線となり、小出駅~会津若松駅間の路線として全通しています。

JR東日本 横浜駅発行 普通入場券

今から30年前の1989(平成元)年11月11日に、JR東日本東海道本線の横浜駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

横浜駅では硬券入場券の発売は昭和50年代頃の国鉄時代のかなり早い時期に終了しており、この券は、平成のぞろ目日付を記念して、枚数限定で復活発売されたものになります。

この券が発売終了してからは、同駅の硬券入場券が再度発売されたという話は聞いていませんが、観光が盛んな駅ですので、継続して発売しても良かったのではないかと思います。

| « 前ページ |