趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

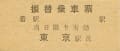

吉祥寺駅発行 振替乗車票

日付はありませんが、1986(昭和61)年8月に中央本線吉祥寺駅で発行された振替乗車票です。

白色無地紋のB型券で、東京印刷場で調製されたものです。

様式としては国鉄時代の末期の硬券式の振替乗車票のように見えますが、昭和40年代末期より使用されております最終様式の一世代前の様式で、現行様式であれば「当日限り有効」となっている箇所が「通用当日限り」となっています。

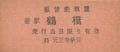

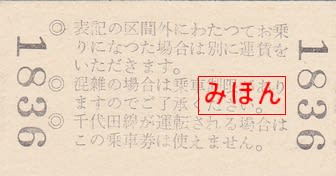

こちらは東京駅で発行された振替乗車票になりますが、国鉄の最終様式のもので、やはり昭和61年に発行されたものです。「当日限り有効」と記載されています。

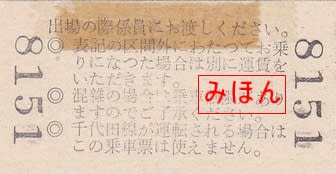

裏面です。裏面については最終様式のものと相違はないようです。

吉祥寺駅の振替乗車票がなぜ古い様式となっていたのかは不明ですが、同駅は京王帝都(京王電鉄)井の頭線との接続駅ですので発行枚数は少なくなかったハズですので、20年以上前の様式が発行され続けるほどの在庫を設備して持っていたとは考えにくく、振替乗車票は券番管理をしていない可能性がありますので、古い様式の残券がたまたま残っていたか奥から発掘されて、そのままそれが使用されたのではないかと推測します。

上野駅発行 乗車証明

発行時期は不明ですが、上野駅で発行された乗車証明です。

白色無地紋のB型券で、東京印刷場で調製されたものです。

国鉄部内では前回御紹介いたしました無札証明が時間等の関係で乗車券が購入できなかった旅客に交付する乗車票であるとされていますが、乗車証明は無札証明の意味合いとは異なり、事故等で乗車券発売ができない場合に旅客に交付する乗車票とされているようです。

しかしながら、実際の現場では乗車証明と無札証明の区別は厳密ではなかったようで、乗車証明を時間等の関係で乗車券が購入できなかった旅客に交付する例も散見されたようです。

以前御紹介いたしたような気がしますが、1984(昭和59)年10月に常磐線の荒川沖駅で発行された無札承認です。

桃色こくてつ地紋の券売機用特殊地紋用紙にゴム印を捺して作成されたもので、印刷場できちんと作成されたものではありません。

記載された内容通りに解釈すればこれは無札証明と同じもので、東京近郊区間内だけでも無札証明・乗車証明・無札承認と3種類の乗車票が「無札証明」として使用されていたことになります。

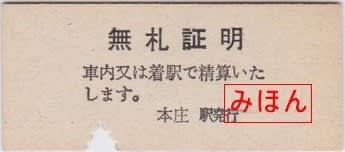

本庄駅発行 無札証明

日付が無いので詳細が不明ですが、高崎線本庄駅で発行された無札証明です。

無札証明は乗車駅で時間の都合等で乗車券が購入できなかった場合に交付するもので、乗車券ではなく、乗車票になります。

白色無地紋のB型券で、新潟印刷場で調製されたものです。同駅の属する高崎鉄道管理局管内の乗車券類は新潟印刷場が担当しておりましたが、昭和50年代中頃に東京印刷場に所管が変更されておりますので、その頃までに発行されたものと思われます。

裏面です。新潟印刷場では5ケタの券番が付けられており、無札証明についても5ケタの番号が附番されておりました。

以前御紹介したことがございますが、1985(昭和60)年5月に同駅で発行された無札証明です。こちらも白色無地紋のB型券ですが、東京印刷場に所管が変更されてからのものになります。

新潟印刷場のものは「車内又は着駅で精算いたします。」とあるのに対し、東京印刷場のものは「車内又は下車の際精算して下さい。」とあり、ニュアンス的に新潟印刷場のものは「精算しますよ~」的な感じですが、東京印刷場のものは「精算しろよ!」的な感じで何となく強気に感じます。

府中本町駅発行 定期券購入乗車票

昭和59年7月に府中本町駅で発行された、西国分寺又は南浦和までの定期券購入乗車票です。

桃色こくてつ地紋のA型券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時、硬券の入場券を購入した際、窓口の券箱にこの乗車票があるのに気づき、窓口氏にどのような券なのか見せて頂いたところ、「裏に無効印を捺しても構わないなら」と1枚戴くことが出来ました。

裏面です。「途中下車はできません。」とあり、発着駅から西国分寺駅又は南浦和駅のいずれかまでしか行けないようになっています。

定期券購入乗車票は定期券未発売駅で定期券を購入する旨を申告し、発売駅まで無賃で乗車するための乗車票ですが、当駅にはみどりの窓口があることと、着駅が西国分寺駅又は南浦和駅となっており、どう考えても「最寄りの駅」という感じではありません。おそらく、正式な使用方法としては府中本町駅が発駅とはならないのではないかと想像しますが、今となってはどのような用途で設備されていたのか、よくわかりません。

東京駅発行 振替乗車票(硬券)

国鉄末期の昭和62年に東京駅で入手した硬券式の振替乗車票です。

白色無地紋のB型券で、東京印刷場で調製されたものです。

この様式は関東地区の振替乗車票として最終様式で、この1代前の券は「当日限り有効」の部分が「通用当日限り」となっていました。

この様式は国鉄民営化後も引き継がれ、JR東日本の振替乗車票として使用され、同社が硬券を廃止したころに軟券式に切り替えられていったと記憶しています。

前回エントリーでも申しましたように、近年首都圏のJRでは振替乗車票の発行を省略しているようですが、これは振替受入事業者が着駅を記入して現券を添付して精算する従来の着駅ベースの計算から、別の新しい計算方法によって精算するように変更されたなど、内部の事務省力化が行われていることによるのかもしれません。

おかげさまで8年目に突入です。

ちょうど7年前の平成18(2006)年9月15日、あまりPCスキルのない私が試行錯誤を重ねてブログを立ち上げました。それから7年が経過し、今回のエントリーが1,061番目となります。

7年間の間にいろいろな記事や出来事がありました。だいたい隔日の更新ペースを維持し、これまで何とか運営をして参りましたが、自分のことながら、良くもこれだけ継続できたものだと自画自賛しております。これは偏に、御訪問者様がいらっしゃるからこそと思っております。

開設当初、拙ブログには1日あたり3~40名様のアクセス(御訪問)しかありませんでしたが、今では連日のように1,300名ほどの方にアクセスをいただき、本当に感謝しています。そして、この7年間の間に、開設当初にはまだ数えるほどしかなかったきっぷ系のブログが今やかなりの数になっており、同じような趣味を持たれている人口の多さに驚かされる次第です。

私はさほどの知識もないですから、拙ブログは専門的な難しい内容ではありませんので、決してすべての皆様に満足行くものではないかと思いますが、僭越ながら本日より8年目に突入いたします。

今後とも拙ブログを御贔屓の程、よろしくお願いいたします。

さて、1回目エントリーでは綾瀬駅の硬券入場券を御紹介していたようですが、前回まで、同駅を境に存在した東日本会社線乗車票について御紹介いたしましたので、「初心に帰り(?)」綾瀬関連である、国鉄時代の乗車票を御紹介いたしましょう。

見本券ですが、我孫子駅発行分の国鉄時代の乗車票です。A型無地紋の東京印刷場で調製されたものです。

JRのものと様式は同一であり、この様式が国鉄時代から継承されていることが分かります。また、昭和47年に発行された見本帳にあることから、同区間が複々線化された昭和46年当時より存在したものと考えられます。

JRになってからのものと比べますと、「国鉄線」の部分が「東日本会社線」に差し替えられ、「乗車票」の文字が明朝体になったこと以外、ほぼ原型を留めています。

「国鉄線乗車票」部分を変えるために元のスペースに活字を組み入れようとした際、ちょうど「東日本会社線」の特活が利用できそうだったので使ってみたら、乗車票の文字がゴシック体でバランスが取れず、「これでいいや」的に明朝体に差し替えたようなノリで改版されたような雰囲気です。

注目すべきは裏面です。

(国鉄時代のもの)

(国鉄時代のもの)

JR化以後のものでは一番下の行に「この乗車券」と記載されていましたが、国鉄時代のものは「この乗車票」と記載されています。参考までに、JRのものも再度掲載します。

(JRになってからのもの)

(JRになってからのもの)

国鉄時代には、これはあくまでも乗車票であって乗車券ではないから、規則の厳しい国鉄という組織において、乗客に対して分かり難かろうと乗車券とすることが許されなかったのかもしれません。

もしくは、それは考え過ぎであり、JRになってからのものを作成するとき、「乗車票」とするところを単に「乗車券」としてしまっただけのミス券だったのかもしれません。

今後も拙ブログをよろしくお願いいたします。

管理人: isaburou_shinpei

国鉄時代の新幹線精算口発行乗車票

前回エントリーでJR東海の乗車票をご紹介いたしましたが、その中でも記述いたしました通り、この様式は国鉄時代から継承されておりました。

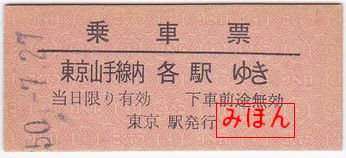

国鉄時代の昭和50年に発行された、東京山手線内各駅ゆきの乗車票です。

B型硬券によるもので、東京印刷場にて調製されたものとなっています。東京山手線内の文字は、同印刷場の硬券ではお馴染みの特活が使用されています。JR化後の名古屋印刷場のものとは活字が異なっているために雰囲気が異なっておりますが、基本的には同じ様式となっています。

こちらは、上野駅新幹線乗換精算口で発行されたものです。こちらも、東京都区内の活字は特活が使用されています。

発行駅名が上野駅となっている以外東京駅のものと同一ですが、上野駅ではダッチングによる日付の刻印はせず、ゴム印で日付を捺印するか、特急料金も同時に精算した際に発行されるレシート型の精算券にホッチキスで留める方法のどちらかで発券されていた記憶があり、東京駅のものと明らかに違った状態で使用されていたようです。

国鉄末期の昭和58年3月に、東京印刷場が硬券の見本帳を発行しておりますが、この乗車票はその中でも紹介されております。

乗車券見本帳は硬券の見本券が張り付けられたものが冊子状に束ねられているもので、一般発売は一切されず、国鉄部局内と関係者に配布されたのみで、あまり外部には流通されていないようです。

該当するところをスキャンしてみました。

説明のところには列車遅延用と記載されており、実際に使用されている用途と少々違うように見受けられます。

国鉄の現業事業所が発行したものなので記載内容に間違いはないものと信じたいところですが、精算窓口での使用方法は、列車遅延の際に使用されているとは言いがたいものがあります。

この乗車票は本来、列車遅延の際、旅客が所持する乗車券の有効期限が過ぎてしまった際に交付する目的で設備されていたものであったのでしょうか?

新幹線上野駅乗換改札口の乗車票 ~その2

前回JR発行の乗車票を御紹介いたしましたが、今回は国鉄時代の硬券式の乗車票です。

スタイル的には現行の軟券式のものと大差ありません。

都区内ゆきの乗車票には日付の捺印が失念されていますが、上野駅では当初からダッチングによる日付の印字は行わず、ゴム印によって印字していました。しかし、東京駅の乗換口ではダッチングが設備され、基本的にゴム印での日付印字はされなかったようです。

このやり方は前出の拙ブログでも御紹介しております券にありますように、JR化後もJR東海に引き継がれていたようです。

また、同じような券は上野駅や東京駅のみならず、新横浜やその他の駅などの乗換改札口にも設備されていたようです。

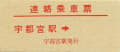

連絡乗車票

輸送障害などで振替乗車を実施する場合、関東地区では振替輸送依頼社局が、関西・中部地区では被振替輸送依頼社局がそれぞれ振替乗車票を発行しますが、被振替輸送機関が路線バスである場合、振替乗車票ではなく、連絡乗車票が発行されます。

これは関東地区のものですが、B型無地紋硬券に赤色印刷されております。

鉄道用のものとは異なり、「当日限り有効」、「途中下車前途無効」の注意書きはなく、単に降車の際に乗務員に渡す旨しか書かれておりません。

硬券廃止後に軟券のものが出現したのかは不明ですが、明らかに路線バス以外に振替手段のない近郊の駅を除き、あまり発行例を知りません。ましては、山手線内などの都心部の駅発行の券は未見です。

ところがJRになってから、これに変わる新種の乗車票が発行されております。

これは薄手の白い上質紙に印刷されたA型よりも若干大きめのもので、「路線バス振替乗車票」という名前に名称が変更されています。

券番はなく、上部がメモ帳のように糊付けされて束ねられており、下の日付欄にパンチを入れた上、1枚1枚剥がしながら発行する様式です。

これは中央線が人身事故で抑止された時に三鷹駅にて発行されたもので、日付のパンチは入っていません。この他にも何回か発行している現場を見たことがありますが、回転ゴム印で日付を捺印したり捺印していなかったりと、発行方法は係員によって違いがあるようです。

ただ、振替乗車票の類は基本的には日付を入れないで発行されているようですので、「路線バス振替乗車票」についてもそれに倣っているものと思われます。

関西地区の振替乗車票

先日拙ブログにて関東地区の振替乗車票を御紹介いたしましたが、関西地区のものが出てきましたので御紹介します。

関西の振替乗車票の発行方法は関東地区とは異なっていて、関東では振替輸送依頼社局が乗車票を発行するのに対し、関西では被依頼社局が発行します。

また、関東では区間は予め定めず、着駅名を空欄のまま発行するのに対し、関西では区間を予め定め、着駅名を印刷の上発行されます。

名古屋地区でも関西と同じ発行方法に拠るようです。

写真の券は、大阪市営地下鉄御堂筋線が不通になった際、国鉄大阪環状線に振替されたときのもので、既に着駅欄に「鶴橋」と記載されています。

| « 前ページ |