趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

運輸省 與瀬から淺川駅ゆき乗車券

運輸省時代の昭和22年7月に発行された與瀬駅発行の淺川駅ゆき乗車券です。

與瀬駅は現在の中央本線相模湖駅で、昭和31年4月10日に相模湖駅に改称されています。

一方、淺川駅は現在の中央本線高尾駅で、昭和36年3月20日に高尾駅に改称されています。

発着駅双方共改称されてしまっていることになります。

そして、旧鉄道省が所管していた国有鉄道の運営および民営鉄道の監督業務を鉄道総局が所掌し、旧逓信省が所管していた海運関係業務を海運総局が所掌し、同じく旧逓信省が所管していた逓信事業(郵便・貯金・保険・電信・電話)は外局として設置された通信院がそれぞれ所掌することになりましたが、組織が巨大化してしまったため、昭和20年5月19日、通信院を内閣直轄の逓信院として再度分離され、残りの組織が運輸省として独立改組されています。

しかし、地紋を拡大してみますと、不鮮明ではありますが「てつだうしゃう」地紋のままとなっており、“Japanese Government Railways”からとった「GJR」の文字も確認できます。

(地紋拡大)

(地紋拡大)

戦後の昭和24年6月1日に日本国有鉄道(国鉄)が発足し、後年に国鉄乗車券類に使用する国鉄地紋が制定されますが、昭和18年の運輸通信省時代から国鉄になるまでの間に新地紋の乗車券が作成されることはなく、鉄道省のものが引き続き使用されています。

強いて言えば、この時代に出た「新地紋」といえば、戦時中の昭和19年に広島局で考案された「工地紋」と呼ばれる簡易地紋くらいと思われます。

地紋を見ているだけでは、あたかも鉄道省という組織が戦後まで存在し、戦後になって国鉄に引き継がれたかのように感じられます。

この事件は「湯の花トンネル列車銃撃事件」と呼ばれ、現場には慰霊碑が建立されており、事実を後世に伝えています。

(ED16型電気機関車)

(ED16型電気機関車)

当時列車を牽引していたED16 7号機は昭和55年頃に廃車となって現存していませんが、同型機は1号機が東京の青梅鉄道公園に保存されており、その他、10号機がJR東日本大宮総合車両センター、15号機が山梨県南アルプス市役所若草支所に保存されているとのことです。

中央線高架工事に伴う、臨発用金額式軟券

前回エントリーに引き続き、中央線高架化工事関連ネタです。

平成15年8月27日・28日の運休の際、地元バス会社の路線バスを貸切運用した鉄道代行バスが各駅間に運行され、その乗客用として金額式軟券が用意されました。

代行バスは各駅駅前バスターミナルから発着したため、乗車券を購入するために駅の中に行かねばならない不便さを解消するために設備されたようです。

(三鷹駅発行)

(三鷹駅発行)

(武蔵境駅発行)

(武蔵境駅発行)

(東小金井駅発行)

(東小金井駅発行)

(武蔵小金井駅発行)

(武蔵小金井駅発行)

(国分寺駅発行)

(国分寺駅発行)

これらの券は上記の駅の他、西国分寺駅・国立駅・立川駅にも設備されました。

金種は130円・150円・160円・210円があったように記憶しております。

大量に発券することを想定し、いちいち日付を捺印する手間を省略するため、振替乗車票同様に発行日付が予め印刷されており、27日用と28日用がそれぞれ用意されていました。

そのため、なんとなく記念きっぷを切り取ったような体裁の券になっています。

(立川駅発行小児用)

(立川駅発行小児用)

また、各駅には大人用の他に小児用の設備もありました。

しかし、実際には工事トラブルの為に運休時刻が翌日の昼ごろまで延びてしまいましたが、当初予定では深夜22時から翌朝5時頃までの運行予定であり、翌朝6時頃以降は路線バスは本来の路線運用に復帰するために車両の手配が不可能になり、代行バスの運行は終了してしまいました。

代行バスの運行終了に伴って、各駅の金額式軟券による臨発も終了したため、深夜・早朝時間帯での小児用券の発売枚数はさほど多くなく、むしろ私共のようなコレクターの需要が多かったように見受けられました。

結果的に、大人・小児用でも充分対応できたと思われます。

その後、中央線は数回高架化工事に伴う運休がおこなわれておりますが、金額式軟券が発行されたのはこの時一回限りであり、駅員さんにお聞きしたところでは、券売機による対応だけとなり、一切設備はされていないようです。

中央線高架工事に伴う、振替乗車票

中央線東小金井駅発行の振替乗車票です。

これは、平成15年9月27日土曜日の夜から翌28日未明にかけて、三鷹~立川間の高架化工事で列車が運休した際に発行されたものです。当日は工事が計画されていた以上に難航し、28日の始発電車が昼過ぎまで運休するといったトラブルが生じて大きな問題になったことを記憶されておられる方も多いと思います。

様式としては一世代前のJR東日本で発行された標準的な振替乗車票ですが、大量に発行するためか、予め発行日が印刷されています。

手元にはこの一枚しかなく、当日、東小金井駅をはじめとして、ほかに三鷹駅・武蔵境駅・武蔵小金井駅・国分寺駅・西国分寺駅・国立駅・立川駅の各駅でも同じような様式の券が発行されていたかどうか、定かではありません。

また、翌28日にも日付が予め印刷された券が発行されたかも定かではありません。

その後何度か列車を運休させての効果化工事が行われていますが、このような振替乗車票は発行されていないようです。

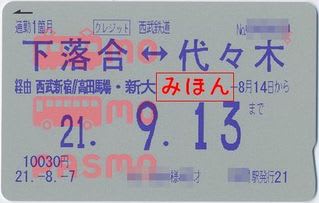

西武鉄道 特殊連絡定期券

西武鉄道新宿線下落合駅からJR中央線代々木駅までの特殊連絡定期券です。

一見普通の連絡定期券のように見えますが、名前の通りかなり「特殊」な連絡定期券です。

西武新宿線はJR山手線と高田馬場駅で連絡運輸の取り扱いが行われており、通常この区間の定期券を購入する際、下落合駅~高田馬場駅接続~代々木駅という経路の定期券を購入することとなります。

乗換駅を高田馬場駅に限定されてしまいますと、例えば、代々木駅に勤務先のある利用者がJR新宿駅で途中下車してショッピングをした場合、自宅最寄り駅である下落合駅へ帰る際、わざわざJRで高田馬場駅まで行って西武線に乗換えなければなりません。

荷物が多ければ、この乗換は煩わしくなり、西武新宿駅から一直線で下落合駅まで帰りたくなります。

このような乗換の煩わしさを解消すべく登場したのが「特殊連絡定期券」です。

これは、JRとの連絡駅が始発駅ではない、西武新宿線の特殊な事情から考案された制度のようです。

同社HPによりますと、発売額は西武線発駅~西武新宿駅までの運賃とJR高田馬場駅~JR線着駅までの運賃の合算となり、西武線各駅でのみの発売で、通勤PASMO定期券に限るなど、若干の制約があるようですが、会社帰りに西武新宿駅から始発電車に座って帰りたい利用者などに需要がありそうです。

券面は普通の定期券とあまり変わりませんが、経由表記が「西武新宿//高田馬場・新大久保」となっていて、駅名配置の順番から特殊連絡定期券であることがわかりますが、何も知らないで見た場合、少々わかりづらい表記のような気もします。

どうせなら、「下落合⇔(西武新宿)/(高田馬場)⇔代々木」と2段書きにした方が良いのではと思ってしまいますが、いかがでしょうか?