趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

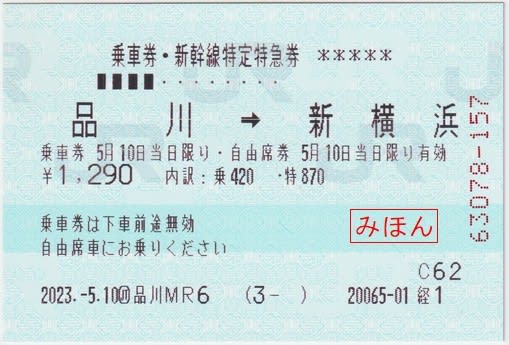

JR東海 JR東海ツアーズ品川支店発行 品川から新横浜ゆき 乗車券・新幹線特定特急券一葉券

2023(令和5)年6月に、JR東海東海道新幹線品川駅構内にあります、JR東海ツアーズ品川支店で発行された、品川駅から新横浜駅ゆきの乗車券と新幹線特定特急券の一葉券です。

青色JRC地紋の指定共通券紙で、旅行代理店用のプリカット紙で発券されています。

見た目は通常の乗車券類と同一ですが、プリカット紙という、ロール状ではなく、予め乗車券のサイズにカットされた券紙が使用されており、その1枚1枚に券番が振られていることため、右端に「63078-157」という券紙の番号が印刷されています。

また、拡大してみましたが、発行箇所名の頭に「◯JT」というJR東海ツアーズの符号が付けられています。

同店舗の外観です。店舗は新幹線改札口の横にあり、JR東海ツアーズの旅行商品の他にJTB等他社が発売する旅行商品も販売しています。

このような感じで新幹線の改札口と並んでいます。

店舗に入ったところにはJR東海の乗車券窓口が設けられており、旅行商品だけで無く、個札(旅行会社が乗車券等のみを販売すること)の取扱いもしています。そのため、看板には「JR全線 きっぷうりば」という親会社であるJR東海と同じ表示がされており、一般の旅客からみれば、JR東海のきっぷうりばと何ら変わりありません。

店舗内の「JR全線 きっぷうりば」です。ここにはマルス端末が1台設備されており、JR東海だけでなく、全国のJR旅客鉄道会社線の乗車券を発売することができます。ただし、JR東海との取り決めで、品川駅の普通入場券は発売することができないとのことですが、マルス端末自体には発券する機能はあるとのことです。

このJR東海ツアーズ品川支店の店舗ですが、昨日の2023年6月28日(木)を以て閉店してしまい、同支店で発行する乗車券類は過去のものになってしまっています。

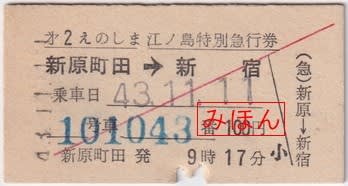

小田急電鉄 新宿駅発行 えのしま号特急券

前回エントリーで小田急電鉄小田原線新原町田(現・町田)駅の硬券式券売機で発行されたえのしま号用特急券を御紹介いたしましたが。今回は新宿駅の硬券式券売機で発行されたえのしま号用特急券を御紹介いたしたいと思います。

1974(昭和49)年9月に新宿駅の硬券式券売機で発行された、新原町田駅ゆきのえのしま号用特急券です。紫色PJRてつどう地紋のA型大人・小児用券で、こちらも井口印刷で調製されたものです。

新宿駅の硬券式券売機は日付を印字する機能がない、もしくは故障していて使えなくなっており、座席指定のナンバーリング押印の他、ダッチングで発売日付が予め印字されて機械に装填されていました。

そのかわり、乗車日欄には「発行当日」と印刷されており、乗車日を捺印する必要はありませんでした。

そのため、窓口で発行されている発売当日用の特急券と同じ券が使用されており、新宿駅の券には「◯自」の符号が付けられていません。

恐らく両駅とも、券売機の性能に合わせて券が用意されているものと思われますが、新原町田駅の券の乗車日欄がなぜ空欄になっていたのかは不明です。

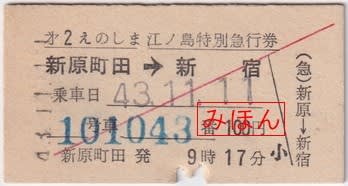

新原町田駅の券を再掲します。同社では、下り列車用の硬券特急券については表面に赤斜線が印刷されており、改札時の視認性を高めています。

小田急電鉄 新原町田駅発行 えのしま号特急券

1968(昭和43)年11月に、小田急電鉄小田原線の新原町田(現・町田)駅の券売機で発売された、えのしま号用の特急券です。

色ヤケしていますが、紫色PJRてつどう地紋A型大人・小児用券で井口印刷で調製されたものと思われます。

御紹介の券は硬券での発売になっていますが、当時の小田急電鉄では、主要駅での当日発売用の特急券を硬券式の券売機で発売しており、この券は券売機で発行されたものです。

硬券式の特急券発売機は、予め乗車日を捺印のうえ、座席指定をナンバーリングで押印したうえで発売機に装填したもので、発売の都度券売機が発売日を自動印字して発行していました。

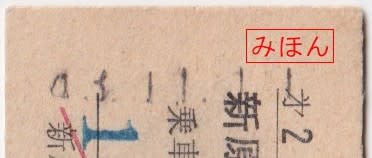

日付部分を拡大してみました。ダッチングとはちがう、独特な時代で印字されています。機械の中の仕組みは分かりませんが、昔のタイプライターのような印字棒(環)で印字されているような感じです。

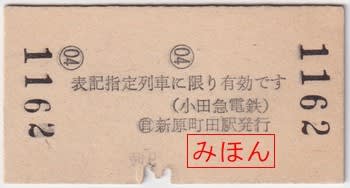

裏面です。券番と循環番号の他、表記列車に限り有効である旨の注意書きと会社名、発行駅名が印刷されています。発行駅の頭に「◯自」の符号がありますが、これが自動券売機で発売されたという印になります。

畝傍駅発行 畝傍から140円区間ゆき片道乗車券

1983(昭和58)年12月に桜井線畝傍駅で発行された、畝傍から140円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。

同駅はのちに桜井線となる大阪鉄道の高田駅~桜井駅間の開業時に開業した駅で、初代天皇の神武天皇陵や、神武天皇と皇后を祀る橿原神宮の最寄駅で、参拝客で駅は賑わっていたと言われています。また、皇族の利用も想定され、駅には開業時から貴賓室が設けられていたそうです。

国有化された後の1940(昭和15)年、橿原神宮では神武天皇即位から2600年にあたる「皇紀2600年祭」が執り行われることになり、記念事業の一環として畝傍駅は現在の木造駅舎に改築されています。

現在の畝傍駅駅舎です。

このような大きくて立派な駅ですが、すぐ近くにある近鉄の橿原線および大阪線の大和八木駅や八木西口駅のほうが利便性の関係から利用者数が断然多いため、国鉄時代に桜井線のCTC化が行われた際に駅員無配置化と荷物取扱いが廃止され、無人駅になっています。

現在は塞がれた出札窓口の横には広い改札口があり、その先にはホームへ上がる広い階段があります。

さらには、多客時に対応できるよう、駅舎の横には臨時改札口のあった跡とその先には、先ほどの改札口のものとは別のホームへ上がる階段があり、いかに賑わいのある駅であったかということが窺われます。

今は板張りされてしまっていますが、同駅には今でも貴賓室が残されており、貴賓室部分の屋根は入母屋風の造りになっています。貴賓室として最後に利用されたのが1959(昭和34)年のことで、現在の上皇様と上皇后美智子様が皇太子様と皇太子妃様であったころに、ご成婚を橿原神宮に報告参拝に来られた時だったとのことです。

このような貴重な木造駅舎のある畝傍駅ですが、JR西日本は畝傍駅舎の橿原市への無償譲渡を提案し、橿原市は活用する民間業者を募る方向だったようですが、維持費の高さや、耐震化工事など初期費用だけで2億円と莫大が額が試算され、財政状況が厳しい中に、橿原市がそこまで負担するのは困難ということで断念し、現在駅舎取り壊しの危機に瀕しています。

JR西日本からの無償譲渡の期限は本年3月で切れており、保全活用の道筋が立てられなければ駅舎は取り壊され、待合室があるだけの小さな駅舎に建て替えられてしまう可能性があります。

西武鉄道 豊島園駅発行 池袋・大泉学園駅ゆき 片道乗車券

西武鉄道の豊島園駅関連の記事にお付き合い戴いておりますが、今回で一旦終了いたしたいと思いますので、もう少しお付き合い下さい。

廃札券ですが、豊島園駅で発行された池袋・大泉学園駅ゆきの片道乗車券です。

緑色せいぶてつどう自社地紋のB型矢印式大人・小児用の千切り半硬券となっています。前回エントリーでも申し上げましたように、当時、同社では窓口で発売する近距離の自社完結乗車券は千切り式の半硬券を使用していました。

御紹介の券は廃札券ですので、券の下辺に切離用の点線から下にも券が繋がっています。

券の全容になります。10枚が一シートになっており、出札掛は予め1枚ずつ切り離し、硬券と同じく券箱にある硬券ホルダーで装填していました。

裏面です。本来であれば空白のところに券番が印刷されるべきものですが、この券は券番の印刷がされないまま駅に設備されてしまったか、もしくは印刷場で試し刷りされたものではないかと思われます。

西武鉄道 豊島園駅発行 東長崎・富士見台駅ゆき片道乗車券

1968(昭和43)年6月に西武鉄道池袋線の豊島園駅で発行された、東長崎・富士見台駅ゆきの片道乗車券です。管理人が子どもの頃に両親に連れられて行った時のものだと思います。

緑色せいぶてつどう自社地紋のB型矢印式大人専用の千切り半硬券になっています。当時の同社では、窓口で発売する近距離用の自社完結乗車券については千切り式の半硬券が使用されており、基本的には矢印式券が多く存在しましたが、区間によっては両矢印式券や地図式券のものもありました。ただし、地図式券は比較的高額の自社完結券で、千切り式半硬券ではなく、硬券が採用されていました。

裏面です。大人専用券の場合は券番が一カ所しかないものが存在しますが、大人・小児用券については二カ所付けられています。

同駅は豊島駅として昭和2年に開業していますが、前々回エントリーで御紹介いたしました開業時の券と比べますと、改札鋏の形に変更は無いようです。

再掲いたしますが、開業時の豊島園(開業時は豊島)駅の乗車券です。独特な形の改札鋏の鋏痕は変わっていないようです。

武蔵野鉄道 豊島園駅から池袋接続 省線35銭区間ゆき片道連絡乗車券

1944(昭和19)年4月に武蔵野鉄道(現・西武鉄道)豊島園駅で発行された、池袋駅接続省線(現・JR東日本線)35銭区間ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色PJRてつだう地紋のB型地図式大人専用券となっています。

同社では社線内各駅から池袋駅で省線に接続する連絡乗車券を発売しており、西武鉄道となった現在でも発売が続けられています。

裏面です。注意事項を見ますと、当時の武蔵野鉄道自社完結の乗車券は通用期間が2日間で途中下車が一回に限り許されていたようですが、省線内では下車前途無効となっていたようです。

この券が発売された昭和19年4月に運賃改定が行われており、表面にはデカデカと運賃改定印が捺されています。ただし、単なる運賃改定だけではなく、省線区間の運賃帯の料率が初乗り1~80kmまで1.56円であったのが1~20kmまで2.0円になり、さらには戦時特別運賃が加算されたりと変更があったようです。

👉クリックすると大きく表示されるかも・・・

👉クリックすると大きく表示されるかも・・・

券面のゴム印は不鮮明ですが、上から

「四月一日より運賃変更及、區(区)間變(変)更」

「左から・・・錦糸町 有樂(楽)町 御茶ノ水 三河島 王子 赤羽 東中野 大崎 間」

と記載されています。

恐らく、新宿を経由して中央線東京方面へ向かうと市ヶ谷駅あたりが限界になると思いますが、この区間についての記載がゴム印から抜けてしまっているように思います。

また、万世橋駅が地図上に残されていますが、同駅は前年の1943(昭和18)年11月に営業休止という実質上の廃止になっています。

武蔵野鉄道 豊島駅発行 池袋駅ゆき片道乗車券

明日の2023年6月16日金曜日に、西武池袋線豊島園駅に隣接していた「としまえん」の跡地に「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がオープンします。ここはハリー・ポッターの映画の世界の舞台裏や魔法ワールドの秘密が発見できるエンターテイメント施設で、アジア初のワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、ハリー・ポッターの屋内型施設としては世界最大の規模になるのだそうです。

今回はワーナー ブラザース スタジオツアー東京がオープンする豊島園駅に関連する乗車券を御紹介いたしましょう。

実家の納戸から見つかったものですが、1927(昭和2)年11月に、現在の西武鉄道池袋線系統の前身になります、武蔵野鉄道の豊島駅で発行された、池袋駅ゆきの片道乗車券です。桃色てつだう地紋のA型一般式大人・小児用券になっています。

通用期間は2日間で、1回だけ途中下車をすることができたようです。

地紋部分を拡大してみました。車輪のようなものの周りに「てつだう」の文字が入っているもので、当時、東京横浜電鉄(現・東急)の乗車券にも採用されていましたので、鉄道会社の独自のものではなく、印刷会社が提供した地紋であったものと思われます。

裏面です。券番の他、発行駅名が印刷されています。

武蔵野鉄道の豊島駅はこの券が発売された一ヶ月と少し前の1927(昭和2)年10月15日に開業し、1933(昭和8)年3月に豊島園駅に改称されています。そのため、開業時の豊島駅として営業されたのでわずか5年半程度であったことになります。

その後、武蔵野鉄道は現在の多摩湖線の前身である多摩湖鉄道と合併したのち、1945(昭和20)年9月に旧西武鉄道系列と合併をして西武農業鉄道となり、翌年の1946(昭和21)年11月に現在の西武鉄道の駅になっています。

豊島園駅への駅名改称は、かつて豊島氏が治めていた練馬城趾に造成された庭園である豊島園(としまえん)に隣接していることによって行われていますが、西武鉄道は2020(令和2)年にとしまえんが閉園になった後も駅名を改称することなく「豊島園駅」として営業しており、現在も駅名を改称する予定はないとしています。

武蔵境駅発行 吉祥寺駅接続明大前駅ゆき 片道連絡乗車券

1966(昭和41)年6月に中央本線武蔵境駅で発行された、吉祥寺駅接続京王帝都井の頭線の明大前駅ゆき片道連絡乗車券です。

青色こくてつ地紋のB型矢印式代用券で、東京印刷場で調製されたものです。

代用券は本来設備されているべき常備券が、突発的な需要や印刷場の納品都合等で欠札(品切れ状態)になった際に使用されるもので、常備券が駅に到着して発売可能になるまでの間に応急処置的に使用される券になります。

券そのものは空欄のまま駅に届けられ、作成は各駅で行います。

同年3月に行われた運賃改定時に印刷場が繁忙期状態になって欠札が相次いだことから登場したようで、特に需要の少ない連絡乗車券口座については様々な駅で欠札となり、発行されています。中には、連絡乗車券でなくても発行されている例も見られます。

発駅および着駅、経由、発売額のすべてが空欄になっており、適宜ゴム印や手書きによって記入して事前に準備しておかれていました。

発行駅名を記載する場所は特別ありませんが、発駅の表記方法が「◯◯発行」となっており、「発駅=発行駅」という原則から合理的に纏められています。

使用するゴム印には特に指定はなく、手元にあるものが使用されていますので、発駅が明朝体、着駅がゴシック体、経由駅が旧字体と、実に賑やかです。

裏面です。券番の体裁から集中印刷方式で印刷されたことが窺われ、一度に大量印刷されて必要な駅に配分されたものと思われます。

小湊鉄道 上総村上駅発行国鉄線長浦ゆき往復乗車券

1979(昭和54)年5月に小湊鉄道上総村上駅で発行された、五井駅接続の内房線長浦駅まで往復乗車券です。

青色JPRてつどう地紋のC型往復用補充式券で、山口証券印刷で調製されたものではないかと思われます。

御紹介の券は等級制があったころの残券で、下の往路用については青色地紋、上の復路用については青色反転地紋が使用されています。

発駅と着駅の双方が記入式で、図示いたしませんが、裏面にあります発行駅名もゴム印での記入式です。恐らくかつては駅員配置駅各駅に設備されていたのだろうと思われますが、末期には同駅のみに設備されていました。

往路用の経由欄には「五井・姉ヶ崎)」というゴム印が捺印されていますが、逆方向用の「姉ヶ崎・五井)」というゴム印は無かったため、「五井)」というものが捺されています。

| « 前ページ |