趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

えちごトキめき鉄道 糸魚川駅発行青海ゆき片道乗車券

前回エントリーに続き、えちごトキめき鉄道糸魚川駅の券売機券の話題です。

平成28年9月にえちごトキめき鉄道糸魚川駅で発行された、青海ゆきの片道乗車券です。

桃色えちごトキめき鉄道自社地紋のA型券売機券で、矢印式の自社完結券になります。

前回エントリーの普通入場券が券番「0001」でしたので、その次に購入した券になります。

「(えちごトキめき鉄道)」の社名が左上にある矢印式券で、特段特徴があるわけでもない券です。

えちごトキめき鉄道 糸魚川駅発行 普通入場券

平成28年9月にえちごトキめき鉄道糸魚川駅で発行された、普通入場券です。

桃色えちごトキめき鉄道自社地紋のA型券で、サーマル印字式の券になります。

よく見る券売機で発行される普通入場券に見えますが、「旅客車内に立ち入ることはできません」という文言が無く、代わりに「この券で列車に乗車できません」という特徴的な文言になっています。地方私鉄としては珍しく2時間制が採られていますが、これはJRから第3セクターに転換された経緯によるものと思われます。

前回エントリーの同駅発行のJR190円区間ゆき片道乗車券の券番が「9999」でしたので、同じ券売機で普通入場券も購入した次第です。おかげさまで券番「0001」の普通入場券を入手できたわけですが、硬券と違い、「0000」という券番は出てこないことを確認することができます。

えちごトキめき鉄道 糸魚川駅発行 JR西日本190円区間ゆき片道乗車券

平成29年9月にえちごトキめき鉄道の糸魚川駅で発行された、JR糸魚川駅からJR西日本会社線190円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色えちごトキめき鉄道自社地紋のA型券売機券です。

糸魚川駅はもともとJR西日本の駅でしたが、北陸新幹線が開業すると在来線の駅業務はえちごトキめき鉄道に移管されており、同駅に発着するJR西日本の大糸線についても出改札業務はえちごトキめき鉄道に委託されています。そのため、大糸線の乗車券については北陸新幹線のきっぷうりばの他、えちごトキめき鉄道の窓口や券売機でも購入することができます。

様式としては一般的な私鉄に見られる字体の金額式となっていますが、左上には「(えちごトキめき鉄道)」と発行会社名が印字されているのが特徴です。

購入したときにすぐ気づきましたが、この券は券番が「9999」となっており、当然ながら、次に発行されるであろう券の券番を想像することができますので、同じ券売機で別の券も購入した次第です。

国鉄バス 厚岸線開業35周年記念 厚岸から300円区間ゆき片道乗車券

廃札券ですが、厚岸駅で発行された、国鉄バス300円区間ゆきの片道乗車券です。発行箇所名は自動車駅である「〇自」厚岸駅となっています。

昭和61年12月に厚岸線開業35周年記念として発行されたもので、桃色こくてつ地紋の金額式D型大人専用券で、札幌印刷場で調製されたものと思われます。

券面左側には当時のバスの写真が印刷されていますが、かなり旧型の日野ブルーリボンを使用した貸切格下車で、新車が投入されるような線区ではなかったようです。

写真右下にある「国鉄バス/北海道」は国鉄北海道地方自動車部を表しているものと思われます。

裏面です。乗車券部分の裏には料金機対応と思われる「300円」の表記があり、写真部分の裏には厚岸線の説明が記載されています。

国鉄バス厚岸線は根室本線と釧網本線を短絡する目的で開通した自動車線で、厚岸駅~標茶駅間(41.5km)と厚岸駅~国泰寺間(3.8km)から成る路線でした。国鉄民営化後は北海道旅客鉄道に引き継がれましたが、新拓~標茶駅間が平成5年に部分廃止されて厚岸側のみの運行が続けられてましたが、平成9年に残った区間も廃止されてしまっています。

富山地方鉄道 宇奈月温泉から黒部ゆき片道連絡乗車券

平成28年9月に富山地方鉄道宇奈月温泉駅で発行された、あいの風とやま鉄道の黒部ゆき片道連絡乗車券です。

若草色富山地方鉄道自社地紋の補充片道乗車券(補片)で発行されています。

拙ブログ11月2日エントリーの「富山地方鉄道 宇奈月温泉から富山ゆき片道連絡乗車券」で御紹介いたしましたように、かつて同駅ではJR西日本北陸本線の主要駅への連絡乗車券を硬券で設備していましたが、北陸新幹線金沢開業時に北陸本線が第三セクター化された際、硬券の設備を廃止してしまっていますので、連絡乗車券は補片での発売となります。前回エントリーで御紹介させていただきました青色の券がJR連絡用で、こちらの若草色の券はあいの風とやま鉄道連絡用の券になります。

乗車経路は、宇奈月温泉~(富山地方鉄道本線)~新魚津 / 魚津~(あいの風とやま鉄道)~黒部という経路となっています。

この券はあいの風とやま鉄道への連絡乗車券専用であるため、経由駅は連絡運輸が実施されている富山(電鉄富山)および魚津(新魚津)が予め印刷されており、該当する方を〇で囲むようになっています。また、前売に対応できるようになっているのか、有効日(使用日)と発行日を各々記載するようになっており、その代わり、発売当日限り有効・下車前途無効が前提となっているため、通用日数を記入する欄がありませんのでJR用の券とは趣きが異なります。

富山地方鉄道からあいの風とやま鉄道への連絡乗車券はすべて補片対応となりますため、通しで購入しても運賃や有効期間など、旅客には一切のメリットはありませんので、敢えて購入するのに時間が掛かって煩わしい連絡乗車券の需要はさほど多くはないと思われます。

裏面です。補片のご案内文としてはかなり特徴的な文面となっています。

JR東日本 海老名駅発行宮山ゆき往復乗車券

平成元年4月にJR相模線海老名駅で発行された、宮山ゆきの往復乗車券です。

青色JRE地紋のA型大人・小児用往復乗車券で、東京印刷場で調製されたものです。

同区間はさほどの需要のある区間ではありませんが、この券が発売された当時の着駅である宮山駅は駅員1名配置の小さな駅で、正月の初詣シーズンになると駅最寄りの寒川神社参拝客で混雑し、臨時出札窓口が設置されて駅員が多数派遣されるほどになるため、往復乗車券が設備されていたものと思われます。

宮山駅は平成28年2月に無人化されてしまって現在は無人駅となっていますが、今度の初詣シーズンが無人化されて初めての混雑時期となりますため、期間限定で管理駅である茅ケ崎駅から駅員が派遣配置されることになるかもしれません。

北陸鉄道 割出から140円区間ゆき乗車券

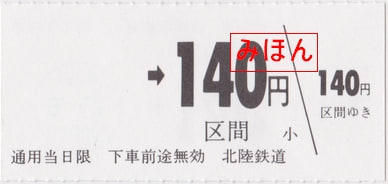

平成28年9月に北陸鉄道浅野川線割出駅で発行された、140円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色北陸鉄道自社地紋の金額式大人・小児用券で、A型券よりも若干横幅の大きな千切り式券となっています。

発駅および発行日はスタンパーで捺印する発駅記入式の券で、線内どこの駅でも使用できる様式となっています。スタンパーを捺印する箇所には地紋の印刷が無く、券番が印字されています。

裏面です。白色無地紋となっていますが、印刷されている内容は券番が無い以外は表面と同様です。

本来であれば矢印の左側に発駅名を捺印するようになっているものと思われますが、ここでは省略されて空白のままとなっています。

この券には小児断片が付いており、これを切り取ることで小児用として発売することが可能ですが、千切り式の券の場合、小児断片を切ってしまうと裏面の発駅名を記載する部分が切断されてしまうため、上下逆に印刷して小児断片部分を用紙の同じ箇所に持ってくることで、この問題を回避している特徴的な券になっています。

新夕張駅発行 普通入場券

昭和56年10月に新夕張駅で発行された、普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

この券が発行された前日の昭和56年9月30日、前回エントリーで御紹介いたしました紅葉山駅が石勝線開業に伴って営業最終日を迎え、翌10月1日に石勝線新夕張駅に改称されています。

石勝線開業により、追分駅~夕張駅間の夕張線は石勝線に編入されましたが、現在でも新夕張駅~夕張駅間の通称として用いられています。

紅葉山駅発行 普通入場券

昭和56年9月に石勝線紅葉山(現・新夕張駅)で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

紅葉山駅は明治25年に北海道炭礦鉄道時代に追分~夕張間が開業した時に開業した駅で、明治39年に国有化されて夕張線の駅になりますが、この券が発行された翌日の昭和56年10月1日に石勝線が開業すると、駅舎が現在位置に若干移転して新夕張駅に改称されています。また、夕張線は石勝線の支線に編入されたため、石勝線の駅となっています。

JR東海 〇ニ東京駅発行三島ゆき区間変更券

前回エントリーで岐阜羽島ゆきの区間変更券を御紹介いたしましたが、今回は三島ゆきの区間変更券を御紹介いたしましょう。

国鉄民営化直後の昭和62年4月に、日交観の委託窓口である〇ニ東京駅新幹線乗換改札にある精算出札窓口で発行された、三島ゆきの区間変更券です。青色こくてつ暫定地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

国鉄民営化直後の約1年間、国鉄時代に準備された旅客鉄道会社用の乗車券類が使用され、それらはJR地紋ではなく国鉄の「こくてつ地紋」の暫定地紋券紙が期間限定で使用されました。

区間変更券についても同じく暫定地紋の券が登場しましたが、関東圏にある東京駅では、JR東海の券でありながら東京印刷場で調製された異端券が使用されました。

区間は違いますが、前回エントリーの名古屋印刷場で調製された券を再度アップします。区間が違えど内容と様式は同じですが、印刷場が異なることでかなり雰囲気が違って見えます。

図示いたしませんが、裏面の注意書きの内容は同じですが、活字のフォントが異なりますため、やはり印象は異なります。

これらの暫定地紋券は民営化直後の昭和63年まで使用することが認められていましたが、設備されていた券が売り払われると名古屋印刷場で調製された券に切り替わり、東京印刷場で調製されたJRC地紋の券が発行されることはなかったものと思われます。

| « 前ページ |