趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

さようなら 0系新幹線

夜の全国ニュースでも取り上げられていましたが、本日、0系新幹線が定期運用から引退し、新幹線開業以来44年間走りつづけた「団子っ鼻」の姿も過去のものとなってしまいました。12月にさよなら運転をするようですが、定期列車として走る姿はもうみられません。

最後は6両編成という短い編成で、新大阪~博多間の「こだま」号として走っていましたが、最盛期には16両編成という長い編成を組んで、東京~博多間の長距離を走破していました。

これはまだまだ0系電車が主力であった昭和52年に東京駅で発行された、博多ゆき新幹線指定席特急券です。

東京駅は当然ながらマルス端末が導入され、通常はマルス券によって発券されますが、マルス端末の稼動時間外やマシントラブル等によって発券ができないばあい、指定券も硬券によって発券されました。

この手の新幹線指定席特急券はラッチ内乗り継ぎを考慮して指定欄が裏面に記載されており、車内検札の際、車掌さんは表面を確認した後に必ず裏面も目を通すため、大概の券は検札パンチが裏面から打たれていることが多いようです。実際、私の手元にある券はすべて裏からパンチが打たれています。

もっとも、検札の時に裏を向けて車掌さんに手渡す人ってあまりいませんよね。

上田交通 別所温泉駅入場券

平成14年8月発行の上田交通(現・上田電鉄)別所温泉駅の硬券入場券です。

上田交通の硬券入場券は日本交通印刷調製の標準(?)様式のものが使用されていますが、平成14年前後は、同じ日本交通印刷調製と思われますが、独特な様式のものが発売されていました。

当時確認したところでは、上田駅と別所温泉駅にこの様式が設備され、唯一入場券を発売している途中駅である下之郷駅は標準様式が設備されていました。

記憶ではこの様式は上田駅が最初で、しばらくしてから別所温泉駅にも登場したと思います。

もともと上田駅が上田交通とJR東日本・しなの鉄道の改札口が各々独立しているため、利用者の誤解を防ぐつもりで考案されたと独自様式思われますが、なぜか乗換駅ではない別所温泉駅の入場券にも、「別所線」・「この券で他社へは入場できません」の文言がそのまま印刷されてしまっています。

ほどなく、上田交通末期にはこの様式は消滅し、上田交通から上田電鉄に社名変更された上田駅・別所温泉駅双方共、新社名の新券は未見ですが、標準様式の券だけになったようです。

河口湖から東京電環ゆき

前回に引き続き、新宿駅誇線橋工事関連の話題です。

東京駅の中央線ホームです。

1番線ホームに到着予定の各駅停車武蔵五日市行も珍しいですが、もっと凄いことに、2番線ホームには各駅停車河口湖行が到着するようです。

確かに各駅停車の河口湖行です。

当然ながら、車内の案内も各駅停車の河口湖行です。

河口湖駅は大月接続の富士急行線終着駅で、東京駅からの走行距離は114.4kmあり、途中、富士吉田駅で進行方向を変えながら、通常でも所要時間は約3時間かかります。

各駅停車で行くと、いったいどれほどの時間が掛かることでしょうか?便所の設備の無い通勤型電車では、少々きつい旅になりそうです。

ここで切符関連の話に戻りましょう。

これは、富士急行の前身である富士山麓電気鉄道時代の河口湖駅から東京電環(現在の東京山手線内)ゆきの乗車券です。

当時、まだ中央本線の列車はお世辞にも速い列車は無く、ともすれば気動車急行や旧型客車による普通列車が走っている時代であり、今のように手軽に行ける場所ではなかったかもしれません。

ましてや、富士山麓電気鉄道時代の富士急行線は今のような電車ではなく、昭和初期生まれの旧型の単行電車がのんびり走っていた路線だったようです。

また当時、よほど需要があったのでしょうか、同区間の学割専用券も設備されていました。

そんな富士急行線の河口湖駅ですが、同駅は今でもログハウス風の駅舎のある観光地の玄関口となっている駅ではありますが、当時とは全く違い、毎日のように中央線の通勤電車が乗り入れている駅でもあります。

新宿駅誇線橋工事関連

11月15日土曜日、新宿駅で誇線橋工事が行われ、その影響で中央線の快速電車はすべて緩行線経由の各駅停車での運転となり、本線の特急列車は急行線を走るものの、東京・新宿~中野間は全列車が運休となり、終日中野駅発着となりました。

これは三鷹駅の改札口にある案内表示です。

通常は20:23発新宿行のかいじ122号は20:25発中野行となっています。

三鷹駅MV発行の中野までの自由席特急券です。

通常であれば上り特急列車の特急券は新宿、東京もしくはあずさ号だと千葉方面までの特急券が発行されますが、この日は中野までです。逆に、通常特急列車が停車しない中野駅までの特急券は普段は発行されません。

今度は中野駅MV発行の中野駅始発のスーパーあずさ号の特急券です。

通常、中野駅は特急列車の停車しない駅ですのでこのような特急券は発売されませんが、この日だけは特別です。

当然ながら、このほかにあずさ号やかいじ号の特急券も存在します。

また、通常は中央線の快速電車がひっきりなしに発着する7・8番線ホームも、この日ばかりは特急列車の専用ホームなり、その入口では、テーブルを出しただけの簡素なものですが、乗車券と自由席特急券のみを発売する臨時精算窓口が設置されました。

これは臨時精算窓口で発行された自由席特急券です。補充券等の設備はなく、車発機のみでの発行のようでした。

発行箇所名は「中野001発行」となっており、どうやら中野駅に設備されている車発機のようです。

京王電鉄の出札補充券

京王電鉄の出札補充券です。

「KEIO」のCI新地紋が使用され、明るい色合いのものですが、ノンカーボンの青色が地紋の色と似通っていて、筆圧を強く書かないと少々見づらくなる券です。

裏面は一般的なご案内文が印刷されており、札幌市内から福岡市内までの記載があります。

これはかつて国鉄全線と連絡運輸を結んでいたころからのものと思いきや、グリーン車の通行税などの記載はなく、現状に合った訂正が行われているようです。

こちらは約20年くらい前に購入した京王帝都電鉄時代の出札補充券(平成券)です。

地紋は当時使用されていた京王帝都電鉄時代の地紋が使用されていますが、様式的には地紋と社名以外は双方大きな違いはなく、強いて言えば京王電鉄のものには、右上に「(甲)旅客」という記載がある点が異なっています。

裏面は現在の京王電鉄のものと同一のご案内文が印刷されています。

京王帝都電鉄時代のものもノンカーボンが使用されており、こちらもなんとなく文字が地紋にかき消されてしまうような感じの色合いです。

同社の出札補充券の様式は基本的には一般に流通している形式となっていますが、一般的な出札補充券にありがちな英語併記がない様式になっています。

出札補充券の英語併記のその殆どは意味をなしていないものと思われますが、これは等級制時代の1等券には着駅(相互式では発着駅)名に英語表示が併記されていた頃の名残りなのではないかと思われますがいかがでしょうか?

JR東日本 定期券発売機発行のSuica定期券

自身が通勤で使用する定期券の継続購入に際し、初めて定期券発売機で購入してみました。

2007年12月15日に拙ブログ「JR東日本の定期券発売機」にてエントリーいたしましたように、昨年の12月までは定期券発売機は現金のみの取扱いであったために敢えてこちらで購入することはしませんでしたが、クレジットカードが対応になったため、今回試しに購入してみました。

左がMV発行のもので、右が今回購入した定期券発売機発行のものです。

このように比べてみますと、同じ区間のSuica定期券ですが、様式がだいぶ違います。

MV発行のものはマルスで発行したものと基本的に字体・レイアウト共様式は同じであり、JR各社の標準パターンになっていますが、定期券発売機のものはかなり独特です。

特に字体は国鉄末期からJR初期に存在した「定乗印発機」のものと良く似ています。これは恐らく開発された当時のシステムを改良されたものが使用されていることに由来するものではないかと思われます。

それでは双方が大きく異なるところを比べてみましょう。

まずは、JR東日本で発行されたことを示す「□東」マークです。

MVのものは右上のR通番(クレジットカード利用時の紐付けを示す通し番号)の後に「東」と表記されていますが、定期券発売機のものは左上に「□東」と独立表記されています。

また、定期券発売機発行券のR通番は右中の使用開始日の上に表記されています。

次に、乗車経路の表記方法です。

双方共、東小金井駅と起点とし、中央本線の中野・新宿・四ツ谷を経由して御茶ノ水にて乗換え、総武本線を経由して秋葉原で再び乗換え、東北本線・東海道本線(山手線・京浜東北線)の神田・東京・新橋を経由して品川を終点とする経路にて発券されています。

MVのものが一般的によく見られる表記方法ですが、定期券発売機のものは単に線名のみが羅列されている表記方法で、経由駅名の表記が東京駅以外全くありません。ある意味、かなり不可思議な表記方法です。一瞬、どこを経由しているものなのか分からなくなります。

最後に、乗車区間の字体を比べてみましょう。

上がMVのもので下が定期券発売機のものです。

MVのものは駅名は大きく、中間の矢印は小さめになっていますが、定期券発売機のものは駅名は小さめで、中間の矢印は逆に大きめです。

首都圏のJR東日本の駅で観察していますと、定期券を発売機で購入する乗客の間では「定期券は定期券発売機で購入するもの」という概念が存在するのか、定期券発売機に行列ができていても、隣のMVには誰も並んでいない、という現象が良く見受けられます。

この状況から推察するに、首都圏のJR東日本管内で利用されている定期券にはかなりの割合で定期券発売機で発行された定期券やSuica定期券が利用されているものと思われますが、普段何気なく使用されてはいるものの、字体やレイアウトの違いが随所に見受けられる定期券発売機発行の定期券やSuica定期券は、もしかするとJR各社の間では異端児なのかもしれません。

北海道ワイド周遊券

現在JRで発売されている「周遊きっぷ」は、自由周遊区間用の「ゾーン券」と発駅から周遊区間までの往復に使用する「ゆき券」および「かえり券」もしくは片道いずれかを飛行機利用の場合は航空券の3枚セットで発売されていますが、周遊きっぷが「周遊券」と呼ばれていた時代は、自由周遊区間までの「A券」と自由周遊区間および発駅までの復路分がひとまとめになった「B券」の2枚セットで構成されていました。

また、北海道や九州方面へのものには片道飛行機利用が可能なものもあり、こちらは「立体ワイド周遊券」という名称で発売されていました。

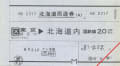

これは北海道ワイド周遊券のA券およびB券です。

使用するに際して、周遊区間の玄関駅で回収されないようにA券を切り離してありますが、使用前はB券が左側・A券が右側に並んで2枚並んだ形になっていました。

学生時代、周遊券には本当にお世話になったものです。

観光地巡りはそこそこに、旅行の目的は「国鉄・私鉄全線乗りつぶし」であったため、とにかく旅行期間中はめいっぱい列車に乗りました。その結果がB券の「惨状(?)」です。

降りた有人駅のすべてで途中下車印を貰っており、これらの中には廃線になって現存しない駅もかなりあります。今になって思うと、わずか10日足らずでよくもここまで回ったものだと自分ながら感心してしまいます。

交通博物館 割引入館券

平成18年5月14日、多くのファンに惜しまれながら交通博物館が閉館しました。あれから早や2年半の年月が経ち、新しく大宮にできた鉄道博物館も1周年を迎えるまでになってしまいました。

当時、JR東日本のみどりの窓口では、交通博物館の割引入館券を発売しており、発券にあたっては「企画券」としてマルス端末に収納されていました。

閉館末期の交通博物館の入館料は大人310円・小児150円でしたが、この割引入館券を購入すると、たとえ当日であっても大人260円・小児130円となっており、もともとの入館料が安価に抑えられていたため、割引額はさほどではありませんでした。

これは平成15年に三鷹駅にて発行された割引入館券です。

入館日の指定は無く、発行日から1箇月間有効となっており、有効期間内の開館日であればいつでも使用することができるようになっています。

閉館が近づいた平成18年頃になりますと、発売日から1箇月の有効期間は変わりませんが、レイアウトが変わっています。さらに、変更された理由は分かりませんが、「交通博物館割引入館券」という表題が単に「交通博物館」だけに変更されています。割引入館券であることは右上のカッコ内に記載されていますので、敢えて割引入館券の文字を削除したのかもしれません。

また、利用内容の記載について、「発行日から1箇月間1回限り有効」である旨が付け加えられ、逆に下の案内文から有効期間の記述が消えています。

そして、休館の案内文の中に閉館日が5月14日である旨の記載が現れます。

閉館直前1箇月を切ったころになると再び記載内容が変更されました。

表題は前回同様「交通博物館」だけですが、利用内容の記載から発行日から1箇月間1回限り有効の記述が消え、「発行日から最終開館日(5月14日)まで1回限り有効」である表現に変更されています。これは、従来どおりに有効期間を1箇月に設定しておきますと、閉館後に問題が起こるための対策と思われます。

また、休館日もあと残すところ3日しかないため、すべての休館日が記載されるようになっていました。