趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

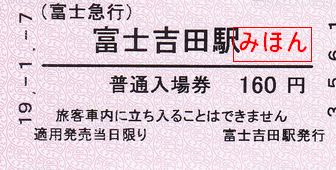

さようなら 富士急行線 富士吉田駅

富士急行の要衝駅である富士吉田駅が、駅名改称により本日を以って終了し、明日から富士山駅となります。

硬券が健在であったころの、同駅の入場券です。

無地紋のB型券です。

同社の現役当時の硬券は印刷が大変不明瞭で、小児断片の「小」の文字でさえ、何と印刷されているのかわからないようなものが多く、ある意味独特な味を出していました。

乗車券です。

青色PJR地紋ですが、ひらがなで「てつどう」ではなく「てつだう」となっているのが特徴です。この地紋は同社のほか、系列である岳南鉄道にも見られます。

硬券末期の同社社線内完結の乗車券は金額式となっており、印刷は入場券同様粗いものですが、レイアウトは国鉄東京印刷場調製の金額式券と似た雰囲気があります。

同駅には河口湖駅までの往復乗車券も設備されておりました。

片道乗車券同様、青色PJRの「てつだう」地紋です。これも印刷が粗く、真ん中にある小児断片がはっきりしません。

現在発売されている、窓口端末発行の入場券です。

「適用発売当日限り」という文言は、わかるような気がしますが、なんとなくしっくりきません。また、レイアウトプログラムの関係なのか、券番が寸断されてしまっているものをよく見かけます。

同社の駅売り乗車券類は自動券売機券の他、窓口端末で発券される券に統一されており、記念きっぷとして硬券がたびたび発売されていますが、通常用としての硬券の発売は、寿駅の入場券くらいしかありません。

京浜急行電鉄 硬券発売終了

先月の話題ですが、5月末にて京浜急行電鉄の泉岳寺・羽田国内線ターミナル・羽田国際線ターミナル各駅を除く全駅にて発売されていた、硬券入場券と乗車券の発売が終了いたしました。

基本的には各駅に入場券の大人・小児用および小児用と、最短区間乗車券の大人用および小児用の4種類が設備されていましたが、売り切れ次第終了ということもあり、欠札しても補充されなかったため、必ずしも4種類が揃うとは限らない状況でした。

今回の発売終了に伴い、首都圏の大手私鉄において硬券が常時発売されているのは、東武鉄道北千住駅のホームにある特急出札所の入場券および特急券(特急券は「常時」とは言えないかもしれませんが、)と、小田急電鉄のJR松田駅の乗車券と特急券、相模鉄道各駅にある硬券入場券および、記念要素がありますが、「ゆめきぼきっぷ」と呼ばれるゆめが丘駅と希望が丘駅にある乗車券くらいでしょうか?

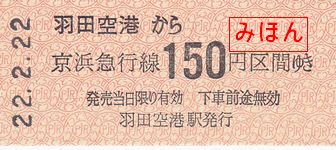

さて、今回は末期の大人用硬券乗車券の特徴的なものについて振り返ってみましょう。

同社の末期の硬券乗車券はJPR地紋の山口証券印刷調製と思われる様式に統一されていました。

これは、羽田空港駅で発行された、150円区間ゆき乗車券です。各駅で発売されている乗車券は130円区間ゆきでしたが、同駅のみ隣接駅までの最短区間が150円であったため、150円区間の券が設備されていました。しかし、羽田空港の国際線ターミナル開業にともなって駅名が羽田国内線ターミナル駅に改称され、硬券の発売は一足先に終了しております。

これは初乗りが100円のころに京急新子安駅で発売されたものです。

通常は「京浜急行線」の活字が明朝体ですが、この券はなぜかゴシック体となっており、いささかしつこい感じの券になっていました。

次はYRP野比駅発行のものです。同駅はもともと野比駅という駅でしたが、横浜リサーチパーク(YRP)の最寄駅ということで駅名が改称され、全国的にも珍しい、アルファベットの使用された駅名の硬券となっていました。

次は、六郷土手駅発行のものです。

同社ではダッチング(日付器)が不調な駅が増え始めた平成19年ごろからダッチングの使用をやめてゴム印による日付の印字を行っていましたが、同駅のゴム印は、他駅と同じ日付印の他に、日付と「六郷土」という発行駅名も捺印されるものも使用されていたようです。

最後に御紹介するものは、横浜以南の駅に良く見られた様式で、「から」と「発売当日限り有効」、「下車前途無効」の活字が特活となっておらず、また、「ゆき」の文字が太いのが特徴です。裏面の独特なナンバーリングの形から井口印刷調製ではないかと思われます。

この様式は平成一桁年代ごろには姿を消したと記憶しています。

この記事は、相互リンクを張らせて頂いております、passengerさまのブログ、「鉄のぼやき~Rev.2~」6月23日エントリーの「緊急速報!!京急の硬券」にトラックバックさせていただきました。

小宮駅発行 西武鉄道飯能駅ゆき乗車券

昭和59年12月に八高線小宮駅で発行された、西武池袋線飯能駅ゆきの片道乗車券です。

当時、首都圏の連絡乗車券は金額式のB型硬券が各種設備されていましたが、接続駅の設備のない区間については補充券での対応となっておりました。恐らく、同駅には東飯能接続の連絡運輸の設定はあったものの、比較的需要の多くない同区間の乗車券については補充券対応としていたものと思われます。

この券は東京印刷場調製の活字製版で印刷された補充片道乗車券で、当時、補充券類は民間印刷へ移行されている最中であり、この様式としては末期のものと思われます。

鹿屋駅発行 特殊乗車券

昭和52年6月に大隅線鹿屋駅で発行された、鹿屋駅~古江駅間発鹿児島駅および西鹿児島駅ゆきの特殊乗車券です。

当時、九州地区には特殊乗車券という乗車券が存在し、急行列車の自由席車に乗車できる区間が多数設定されていました。私の知る限りではこのような常備硬券が設備されており、すべて赤色地紋のD型硬券でした。

当該区間の営業キロは、西鹿児島駅~国分駅間は33.7km、国分駅~鹿屋駅間が66.3kmであり、合計するとちょうど100kmの区間となります。当時の100kmまでの普通運賃は760円で、100kmまでの急行料金が400円でしたから、合計すると1,160円でしたので、この券の1,080円という価格にあまり割引感は感じられません。

大隅線は志布志駅から国分駅に至る路線で、運行本数はさほど多くはなかったものの、西鹿児島駅直行の急行「大隅」が1往復走っておりましたので、同列車で直行する旅客もしくは、国分駅で日豊本線の急行列車に乗り換える旅客に対して発売されていたようです。

恐らく鹿児島および西鹿児島までの乗車券を求める旅客に対し、出札掛は国分から急行を利用するかどうかを確認し、発売をしていたものと思われます。

裏面です。

乗車変更および急行列車に乗車しなかった場合でも急行料金の払戻しはしない旨が記載されています。

西武鉄道 再収受証明書

西武鉄道の再収受証明書です。

再収受証明書は乗車券を紛失した旅客から再収受した際に発行されるものです。

以前は特別補充券で発行されていたように記憶しておりますが、最近は大手私鉄では補充券での取り扱いをせず、専用の証明書が用いられているケースがかなりあるようです。

この証明書はノーカーボンの領収証のような冊子状のもので、発行日から1年以内であれば、紛失した乗車券が見つかったときには、この証明書と乗車券を小竹向原駅および元加治駅を除いた最寄の駅まで持ってくるように案内されています。

小竹向原駅は西武鉄道と東京メトロの共同使用駅でありますが、管理は東京メトロとなっているためにこの取り扱いとなっていると思われます。

元加治駅については、同駅は平成21年8月までの約10年の間無人駅であったためであると思われ、この証明書は同駅が再度有人駅化される以前に設備されたものと思われます。

南宮崎駅発行 地図式乗車券

昭和61年7月に南宮崎駅で発行された、1,150円区間ゆきの地図式乗車券です。

門司印刷場調製の地図式券で、かつては九州管内の駅で発売されていたようですが、晩年は殆ど設備されていなかったように思います。

九州地区で発売されていた地図式乗車券はA型赤地紋の券となっており、あまり路線が複雑ではないからでしょうか、着駅名の活字が比較的大きく、東京のものより東京や大阪で発売されていたものとかなり趣が異なっています。

南宮崎を基点として、日豊本線は大分方面が土々呂駅まで、鹿児島方面が霧島神宮駅までとなっており、日南線が日向北方駅まで、吉都線が高原駅までとなっています。

また、都城の次の西都城駅からは志布志線の路線もあり、伊崎田駅までが区間内となっています。

志布志線はこの券が発行された8ヵ月後の昭和62年3月に廃線となってしまっています。

名古屋鉄道 矢作橋駅発行 Uターン往復乗車券

前回エントリーで名古屋鉄道のUターン乗車券を御紹介いたしましたが、今回は、同じUターン乗車券ですが、往復用の券を御紹介いたします。

これは、昭和60年8月に発行された、矢作橋駅から東岡崎経由新名古屋駅ゆきのUターン往復乗車券です。

乗車経路は矢作橋駅から名古屋本線で一旦逆方向である東岡崎駅までゆき、ここで戻るように名古屋本線の新名古屋駅方面へ向かうようになっています。

B型旧地紋の往復券となっており、片道券同様に経由欄の下に太いアンダーラインが引かれ、Uターン乗車券であることがわかるようになっています。

同社のUターン乗車券は連続乗車券のような性格ですが、この券の場合は連続乗車券が往復で連なっているような感じとなっており、全国的に見ても珍しい制度だと思われます。

名古屋鉄道 新一宮駅発行 新名古屋経由明治村口駅ゆき乗車券

昭和60年8月に新一宮駅(現在の名鉄一宮駅)で発行された、明治村口駅(現在の羽黒駅)ゆきUターン乗車券です。

名鉄のUターン乗車券は特急や急行等の優等列車が停車しない駅での乗り換えが不便な区間において、優等列車の停車する駅まで区間外の駅に行ってから優等列車で戻る経路で発売される乗車券で、連続乗車券のような名鉄独自の乗車券です。

御紹介の券は、新一宮駅から名古屋本線で新名古屋駅(現在の名鉄名古屋駅)まで行き、次に新名古屋駅から犬山線方面ゆきの電車で犬山駅までゆき、犬山駅で小牧線に乗り換えて明治村口駅までという経路となっています。

本来であれば東枇杷島駅で乗り換えるのが最短ですが、同駅は普通列車のみ停車の無人駅(朝方には係員が居るようです)のため、このような乗車経路となったものです。

券は名鉄旧地紋のB型一般式硬券ですが、経由欄(新名・犬山経由)の下には太いアンダーラインが引かれ、Uターン乗車券であることが確認しやすくなっています。

なお、名鉄のUターン乗車券は現在は発売されていません。

笠幡駅発行 金額式乗車券

昭和59年5月に川越線笠幡駅で発行された、金額式150円区間ゆきの乗車券です。

東京印刷場調製のB型金額式券で、菅沼式ダッチングで印字された、個人的に好ましく思われる券です。

そんな笠幡駅の金額式乗車券ですが、以前ある先輩コレクター氏より頂いたものが手元にあるのですが、どう見ても様式が違います。

昭和51年11月14日に同駅で発行された、60円区間ゆきの乗車券です。

硬券ではなく、鶴見線や水戸局管内の委託駅で使用されていたような千切り軟券式となっています。

裏面は真っ白で、「下車前途無効」の右にある数字が、冊単位の券番と思われます。

この券が日常的に使用されていたのか、それとも何らかの理由で一時的に使用されたのか不明ですが、考えられることが一つあります。

それは当時、この券の発券された8日前の11月6日に、国鉄はそれまで発乗り区間が30円であったものをいきなり100%値上げして60円にしており、この券は値上げの際の過渡期、新運賃の硬券の印刷が間に合わなかったために一時的に使用された可能性があるという仮説です。

同日に発売された、小児用の60円区間ゆき乗車券です。こちらも、大人券同様、千切り軟券式となっています。

国鉄バス乗車券の経由表記

前回6月6日エントリーの「JRバス乗車券の経由表記」においてJRバス各社の過渡期に存在した「自動車経由」の表記について御紹介いたしました。

それでは、国鉄バス時代はどのようであったのか、手元にある券で観察してみたいと思います。

これは、前回エントリーの際に御紹介した券と同じ口座の国鉄時代のもので、表現も同じ「自動車経由」となっています。

次は北海道のものですが、この券は大変独特な体裁の、すべての活字が明朝体で組まれた札幌印刷場調製の様式です。

特に「経由」の文字はありませんが、右下に「自動車線」と表記されているところが経由欄であると思われます。スペースは多分にあるのに、なぜ「自動車線経由」としなかったのか、解せません。

つぎは、四国のものです。高松印刷場調製のもので、同印刷場の赤券は地紋がやたら濃いのが特徴です。

この券の経由欄は「〇自経由」となっています。

国鉄内部ではこれで充分ですが、一般の旅客の手に渡る乗車券の経由表記として「〇自」はいかがなものかと思います。

この他にも「国鉄バス経由」「国バス経由」というものも存在し、自動車線経由という内容を表すだけのことで、これほどまでに統一が取れていないことに、改めて驚かされます。

この記事は、菅沼天虎さまのブログ「菅沼天虎の紙屑談義」で6月10日にエントリーされました、「国鉄バス 東北地方自動車部 「国自経由」」にトラックバックさせていただきました。

| « 前ページ |