趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

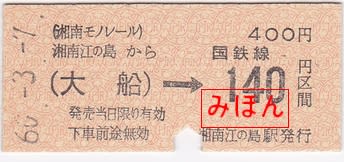

湘南モノレール 湘南江の島駅発行 大船接続国鉄線連絡乗車券

昭和60年3月に湘南モノレールの湘南江の島駅で発行された、大船駅接続の国鉄線140円区間ゆき連絡乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋のB型券で、山口証券印刷にて調製されたものと思われます。

大船からの国鉄線区間の表記は金額式となっている大人専用券で、他に小児専用券が設備されています。そして、国鉄線51km以上の券については地図式券で設備されていたと記憶しています。

この券を購入した当時、乗換駅である湘南モノレールの大船駅は国鉄大船駅と隣接してはいるものの、見ているとあまり連絡乗車券を購入している旅客は多くなく、殆どの旅客が大船駅で国鉄の乗車券を買い直しているようで、あまり需要は無いようでした。

それから29年の歳月が経って、やはり連絡乗車券の需要はあまり無かったのでしょうか、平成25年7月を以って、湘南モノレールはJR東日本との普通旅客の連絡運輸を解消し、現在は定期旅客の分のみの連絡運輸となっているようです。

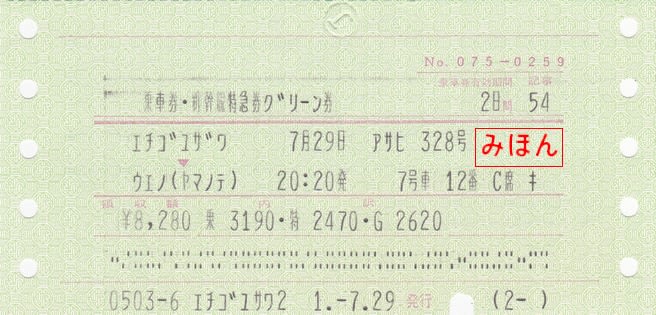

JR東日本 越後湯沢駅発行 新幹線特急券グリーン券

平成元年7月に越後湯沢駅で発行された、HN型マルス券による新幹線特急券グリーン券です。

緑色JRE地紋の共通券で、両端にストックフォームのようにプリンターの用紙送り穴があるN型マルス用原紙が使用されています。

N型マルスは「マルス105」というホストコンピューターの端末機で、山陽新幹線の開業に合わせて登場しました。この機種から縦型であった原紙が横型になり、列車名や乗車駅および降車駅の入力を券面の印字を兼ねたゴム印棒で行っていたものを、操作卓上に設置された方面別に整理されている入力装置(捲り板状になっていて、それをめくる音から「パタパタ」と呼ばれた)を使用するようになっています。

このころは技術的にまだ高度なものではありませんでしたので、漢字が印字できるのは非常に頻度の多いもののみで、駅名や列車名などの他の表記はカタカナしか印字できませんでした。座席のあとの「キ」は禁煙席を表します。

この券は印刷が文字の濃淡が斑になっていることから、N型よりも高速印字能力のあるHN型端末であった可能性がありますが、一般的に「N型」と呼ばれていますので、ここではN型マルス券と呼びます。

N型マルスは昭和57年頃から御紹介のような「活字式」から「ドットインパクト式」に切り替えられており、この券のようにJR化後まで残った活字式のN型券は少数派のようです。

JR民営化に伴って国鉄時代から変更された点は、原紙については左上に印刷されていた「国 鉄」の文字が削除されたことで、今まであったものが突然無くなり、「すっきり」というより「物足りない」ような印象を受けました。

印字面では下に現在のマルス券にもあるような「(2- )」の表記が追加され、発行旅客鉄道会社別の認識番号(JR東日本は「2」)と自社完結か他社連結を示す「タ」の文字が印字されるようになりました。

地紋が分かるように拡大してみました。券紙は現存しない様式で、国鉄時代は硬券や軟券の地紋ではなく券売機券に使用されたものが使用されていましたが、JRになってからは地紋は各社1パターンとなり、硬券や軟券に使用されているものと同一です。

裏面のご案内文です。これによりますと宿泊券はあまり発行する頻度(需要)が無かったからでしょうか、漢字での印字ができなかったようで、「シュクハク券」と表記されています。

JR化後になってから、N型マルスは急激に淘汰されてしまったようで、平成5年くらいまでには無くなってしまったように記憶しています。

弘南鉄道 黒石から凾館ゆき片道乗車券

廃札券ですが、弘南鉄道黒石駅発行の凾(=函)館ゆき常備片道乗車券です。

青色BJRてつどうじどうしゃ地紋のA型一般式券で、日本交通印刷にて調製されたものと思われます。

経由欄を見ますと「川部・青森経由」となっており、黒石からは既に廃止されてしまっております旧国鉄黒石線を引継いだ黒石線を経由して川部駅で奥羽本線に接続し、津軽線・津軽海峡線・江差線・函館本線函館駅までの経路になっています。

この券がいつ頃設備されたものかは定かではありませんが、弘南鉄道の黒石駅と川部駅か弘南黒石駅と弘南川部駅から改称されたのが昭和61年4月であり、かつ青函航路が廃止された昭和63年3月以降ですから、早くても昭和63年3月以降であると考えられ、また、弘南鉄道黒石線は平成10年4月に廃止されておりますので、その間に設備されていたものと推察されます。また、日本交通印刷調製の硬券地紋は昭和から平成に替わるころにTTDてつどう地紋からBJRてつどうじどうしゃ地紋に変更されておりますので、だいたいその頃であると絞り込まれます。

決して古い券ではないはずですが、函館の「函」の字が「凾」という旧字体となっており、一見するとかなり古い券のような錯覚になってしまいます。

現在、弘南鉄道ではJRとの連絡運輸はJR東日本の秋田-青森間および鯵ヶ沢-藤崎間のみで行われており、JR北海道との連絡運輸は行われておりませんので函館まで購入することはできません。

秩父鉄道 第一種車内補充券

秩父鉄道熊谷列車区乗務員にて発行された、第一種車内補充券です。

黄色JPRてつどう地紋の軟券で、カーボン紙を挟んで記入する方式となっています。一部モザイクをかけさせていただいておりますが、この券が発券されたのは平成10年代前半です。

左上に社名が印刷されている独自の様式で、車内補充券としては珍しく、発行日を平成から記載するようになっているのが特徴です。

発行事由欄は「乗越」となっておりますが、寄居駅で東武東上線から乗換した際に東武の乗車券を提示して買い求めたもので、どちらかと言うと「片道」のような発行事由です。しかし、他の車掌氏でも同じような場合に「乗越」として発行しておりましたので、同社では乗越として処理するのが正当なのかも知れません。

私鉄各社では、第一種車内補充券は発券の時の手間がかかるからか殆どの私鉄で廃止されてしまっており、現在でも残っているものは出札補充券も兼ねている場合が多く、このような車内補充券を探す方が大変なくらいです。同社では平成になっても立派に健在しており、貴重な存在です。

他に駅名式の車内補充券も存在するらしいのですが、私が見た限り、ほどんどの車掌は第一種のほうを携帯しているようです。

裏面です。同社独自のご案内文となっております。

同社はかつて、急行列車は車掌が乗務しておりましたので車内での精算は頻繁に行われておりましたが、現在は殆どの列車がワンマン運転されており、車掌の乗務している業務品輸送列車やSL列車、西武鉄道直通列車に至っては運転士が車掌業務をしていることが多く、また、無人駅がないことから駅での精算処理が可能であることから、実態として車掌による車内精算業務は行われておらず、車内補充券の出番は殆ど無いようです。

京王帝都電鉄 吉祥寺駅発行「〇社」乗車券

平成10年6月に吉祥寺駅で発行された、120円区間ゆきの券売機券です。

桃色京王CI新地紋のA型券売機券で、サーマル印字のものです。

当時吉祥寺駅では京王帝都自社の出札口の他、吉祥寺ロンロン(現在の吉祥寺アトレの前身)館内の中にも券売機が置かれており、この券はロンロン内の券売機で発行されたものです。そのため、金額の下に「〇社」の符号が付いています。

通常、「〇社」の符号は国鉄(JR)から民鉄各社に業務委託されて発券された券に表示されますが、ここでは民鉄券であるにも拘わらず「〇社」の符号が付くイレギュラーな例となっています。

これは、吉祥寺ロンロンは株式会社吉祥寺ステーションセンター(後の株式会社吉祥寺ロンロン)という会社が運営しており、国鉄(JR)が同社に館内での乗車券業務を委託しておりましたため、同じ場所にあった京王帝都電鉄の券売機についても「〇社」の符号が付けられたものと思われます。

もともと高架化以前の吉祥寺駅では、井の頭線と反対側にある北口での京王帝都電鉄の乗車券発売は国鉄に委託されており、乗車券には「〇東(東京鉄道管理局)」の符号がついていました。

しかし、複々線化によって高架化されて以降、北口での国鉄による京王帝都電鉄の乗車券発売業務は終了し、代わりに新しくつくられた「吉祥寺ロンロン口」において、国鉄から吉祥寺ロンロンに委託された乗車券発売業務の中に京王帝都電鉄の乗車券発売業務が組み込まれたことが、京王帝都電鉄の乗車券に「〇社」符号が付けられた発端であると考えられます。

京王帝都電鉄はこの券が発行された1か月後の7月1日、創立50周年を記念して京王電鉄に改称されています。

東京駅発行 東京から静岡ゆき学割専用券

昭和53年9月に東京駅のハイウェイバス出札窓口で発行された、静岡ゆきの学割専用乗車券です。

緑色こくてつ地紋のA型矢印式券で、東京印刷場にて調製されたものです。赤色の「学」の影文字が付いている学割専用券になります。

当時、大阪駅や名古屋駅・京都駅などのターミナル駅にあるハイウェイバスの出札口は、発行箇所名の前に自動車線駅の出札窓口であることを示す「〇自」や「(自)」等の符号が付いておりましたが、東京駅は日本交通観光社だったような気がしますが(違っていたらすみません。)、出札業務が委託されておりましたため、「〇委」の符号が付いておりました。

ハイウェイバスも国鉄の自動車線という位置づけでありましたため、営業キロが101km以上であれば学割が適用されましたので、このような比較的近距離の区間についても、需要のある区間については学割専用券が設備されていたようです。

JR東日本 横浜駅発行硬券入場券

平成元年11月に横浜駅で発行された硬券入場券です。

白色無地紋のB型券で、東京印刷場で調製されたものです。

横浜駅は国鉄時代の昭和50年代には軟券化が完了しており、硬券の入場券は久しく発売されておりませんでした。しかし、この日は「1.11.11.」というぞろ目の記念日だからだったのでしょうか、通常様式の硬券入場券が特別に発売されています。

JR東日本の硬券入場券には「口東」という発区分記号が表記されておりませんので、国鉄時代のものと様式は全く同一であり、仙台印刷場から移管されたエリアを除いた東京印刷場担当管内の駅のものであれば、発行日を見なければ国鉄時代に発行されたものと同一であり、国鉄時代に購入できなかった横浜駅の硬券入場券は「リベンジ」にすら思えてしまいます。

しかし、図示いたしませんが、この券の券番は7500番台となっており、これだけの枚数が1日で発売されたとは考えにくく、私が訪問した時には発売していなかっただけで、ちょくちょく臨時発売されていたのかも知れません。

広尾駅発行 帯広・札内間ゆき片道乗車券

前回エントリーで広尾から帯広・札内間ゆきの常備往復券を御紹介いたしましたので、同区間の片道乗車券を御紹介いたしましょう。

札幌印刷場では、片道51kmを超える区間用の片道乗車券の場合はA型券となるのが特徴です。この券の場合は着駅が複数に跨りますので2段書きとなっています。

この券には疑問があります。

確か帯広駅と札内駅はとなりの駅であり、その間には途中駅はありません。であれば、「帯広・札内間ゆき」の「間」の文字は不要であると思われ、ミス券となるように思えます。しかし、前回エントリーの往復券も「間」の文字が入っていましたから、何らかの意味を以って「間」の文字を挿入してあるのかもしれません。

また、「札内」と「発売当日限り有効」の間に経由表記を挿入出来る程の間隔があり、最下段の「下車前途無効」および発駅が券紙の端ぎりぎりのところに印刷されています。これでは入鋏をした時に文字が欠けてしまします。

もう少し、「札内」と「発売当日限り有効」の間隔を詰めればバランスが良くなると思うのですが、何か経由が記載された券の版を使用したのでしょうか?それとも、何らかの意味があって敢えて間隔を開けているのでしょうか?

広尾駅発行 帯広・札内間ゆき往復乗車券

廃札券ですが、広尾線広尾駅発行の帯広・札内間ゆき往復乗車券です。

青色こくてつ地紋のD型券で、札幌印刷場にて調製されたものです。

この券は国鉄が民営化された直後、JR北海道が国鉄時代の廃札を記念品として放出したもので、裏に無効印が捺印されています。

札幌印刷場で調製された往復券は、近距離用については青色地紋のA型券が主流でしたが、この券についてはD型券となっていました。もしかすると、片道50kmまでのものがA型券という括りであったのかも知れませんが、あいにくその部分についての知識がありませんので断定できない状態です。

広尾線は根室本線帯広駅から十勝平野を南下するローカル線で、広尾までの営業キロ84.0kmの全線タブレット閉塞の単線非電化路線で、途中の愛国駅および幸福駅が縁起きっぷのはしりとして有名になった路線ですが、第2次特定地方交通線に指定され、昭和62年2月に全線廃止されています。

終着の広尾駅は十勝港に上がる物資輸送のために開設された駅で、当初はここから先、襟裳岬を経由して日高本線の様似駅までレールを延ばす計画もあったようですが、最後までレールが敷かれることは無く、その代わりに国鉄バスが運行されていました。

広尾から帯広までは片道が80kmを超える中距離となりますが、常備往復券を設備するほど、全線を通しで乗車する需要が本当にあったのか、少々疑問が残る口座です。また、ひとつ疑問がありますが、それは次回。

汎用 遅延証明書

国鉄時代の汎用の遅延証明書です。

B8サイズ(64mm x 91mm)のわら半紙で、下に記載されているところから、昭和51年4月に納入されたものと推察されます。

文面は現在でもさほど相違ありませんが、「当駅着_時_分の列車(連絡船又は自動車)」という記述が特徴的で、都市部の駅では一度の発行枚数が半端な量ではありませんので各駅専用のものが備えられていますが、地方の小駅では大量の枚数を一度に発行することは殆ど無いですから、このような汎用のものが使用されていたものと思われます。

| « 前ページ |