趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

富士急行発行の国鉄急行券

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」6月28日エントリーの「富士急行線 普通急行券」に関連し、同線内にて発行されていた国鉄線用の急行券を御紹介いたします。

かつて、富士急行線には国鉄から165系電車による急行「かわぐち」号が定期列車として乗り入れていました。

この列車は中央本線の新宿駅を基点とし、急行「アルプス」号(「かいじ」号だったか…)に併結されて、八王子と大月に停車し、大月駅にて切り離されたうえで富士急行線の快速列車となって河口湖駅まで運転されていました。

(急行かわぐち号…山梨日日新聞HPより)

(急行かわぐち号…山梨日日新聞HPより)

(富士急行キハ58系…富士急行HPより)

(富士急行キハ58系…富士急行HPより)

(有田鉄道に売却された後の元富士急行キハ58003)

(有田鉄道に売却された後の元富士急行キハ58003)

当初は中央線の気動車急行列車と併結される関係上、自前でキハ58系気動車を3両製造し、大月から国鉄のキハ58系に併結されて新宿までの乗り入れ運転をしていましたが、気動車運転終了後は有田鉄道に売却されています。

そのうちのキハ58003号はキハ58系唯一の両運車であったことは有名な話です。

急行「かわぐち」号は昭和61年11月1日の国鉄最後のダイヤ改正で廃止されてしまい、季節快速列車となり、知らないうちに「ホリデー快速 河口湖」号という列車となり、現在も183・189系で運転されています。

車輌の話になってしまいましたので、話は急行券に戻ります。

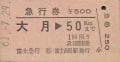

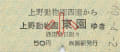

これはスイッチバック式の折り返し駅である、富士吉田駅発行の急行券です。様式は東京印刷場スタイルの急行券ですが、発行箇所名が「富士急行 ○社 富士吉田駅発行」となっており、富士急行にて発行されたことが判ります。

富士急行線内は快速列車としての運転でしたが、乗客の殆どが国鉄線への直通客であった為、急行券無札客が国鉄線内に流れ込むことを防止するために常備されていました。

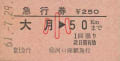

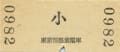

次の券は河口湖駅発行小児専用急行券です。富士急行線は富士五湖や富士急ハイランド等の観光地を多く持ち、家族連れが多い線区であるために常備されていたと思われます。やはり、発行箇所は「富士急行 ○社 河口湖駅発行」となっています。

これらの券を購入した3ヶ月後の昭和61年11月のダイヤ改正にて富士急行線への急行列車の乗り入れは廃止されましたが、廃止に伴い、これらの券がいつまで存在していたのかは不明です。

この記事は菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」6月28日エントリーの「富士急行線 普通急行券」にトラックバックさせていただきました。

東京都港湾局専用線

このたび、タカタカB様のブログ『タカタカB 「一枚のキップから」』と相互リンクを張らせていただきました。

マルス券が中心のなかなかマニアックな内容で、毎回感心させられる内容です。是非とも訪問してみてください。

さて、前回拙ブログにて東京都交通局の地紋について御紹介いたしましたが、東京都では、交通局の各路線の他に、もう一つ東京都章を掲げた鉄道を保有しておりました。

それは、東京都港湾局が所有し、東京都埠頭公社に運営が委託されていた貨物専用線で、東京都港湾局専用線の晴海線・豊洲線・日の出線と呼ばれていましたが、現在はすべてが廃止され、最後まで残っていた晴海線も平成元年に廃線となっています。

有名なところでは、晴海通りに面した春海橋が有名で、ほぼ現役時代の状態で残されている遺構となっています。

その他にも、5年くらい前には、当時の私が勤めていた勤め先の近辺にはまだいくつかの遺構がありましたので御紹介いたしたいと思います。

意外と知られていなかったようですが、秩父小野田セメントの工場と晴海ヤードの間には機関庫が残っていました。その中に入ると、本当にびっくりしたものです。

中には今にも動き出しそうな状態でD60型ディーゼル機関車の7号機と8号機が眠っていました。これらの機関車は東京都港湾局のオリジナルの機関車でしたが、雰囲気としては国鉄のDD51型ディーゼル機関車と似た感じの機関車でした。

(7号機)

(7号機)  (8号機)

(8号機)

どちらも切り抜きナンバーは取り外されておりましたが、7号機には最後の全般検査票が残されており、8号機には東京都の都章がそのまま残されていました。

全般検査の実施は国鉄大宮工場となっており、全般検査の際には大宮工場(現・大宮総合車両センター)へ甲種回送されたものと思われます。

これは現役時代の8号機の姿です。運転台窓上に警笛用のラッパがついており、それはいつでも美しく磨き込まれていました。

機関庫内の検修事務所内部には検査記録を記す黒板がそのまま残されており、それを見ると、7号は昭和63年2月に、8号は昭和62年4月に最後の検査を受けたことがわかります。

機関庫を後にして現在の客船ターミナル側へ歩いていくと、日水(現・ニッスイ)の冷凍倉庫脇にあった「日水大踏切」の警報機が残っており、ここに鉄道があったことがわかります。

さらに歩いていくと、C野積場付近にはポイントがそのまま残されており、達磨型の転轍機が草に覆われていました。また、4号上屋前の通路にはレールがそのまま残されており、いかにも臨港鉄道があった雰囲気が醸し出されています。

もう少し歩いていくと、鈴江コーポレーションの倉庫前に着きます。ここは荷役連絡所などがある埠頭への出入り口の道路になっており、レールは撤去されているように見えます。しかし、よくよく見てみますと、レールは撤去されたのではなく、ただアスファルトで埋め込まれたようで、レールの痕跡を確認することができました。

同じ場所から撮影された、まだ列車が走っていた頃の写真を見ますと、その様子がよくわかります。

鈴江コーポレーションの倉庫を過ぎると東洋埠頭や日本通運の倉庫があり、レール(側線と呼ばれていました)は日通倉庫(1号上屋)の1階部分へと続いていました。

倉庫の写真ではわかりづらいですが、1階側線の入口上には独特な形の踏切警報機が設置されておりました。

日通倉庫の1階に入ると側線は先まで続いております。また、側線上の屋根は鉄製の蓋で塞がれており、蓋を開閉させることによってトラやトキといった無蓋貨車への荷役を、倉庫に設置されていたクレーンで行うことが出来るようになっていたようです。

現在の晴海地区は再開発によってかなり様変わりし、今や日通倉庫や4号上屋などの建物は取り壊されてしまっています。また、機関庫のあった辺りは立入禁止区域になってしまい、現在もそのまま残っているのかは確認できない状況にあります。

さらに、晴海埠頭の客船ターミナルを除外した部分は次の東京オリンピックのメインスタジアム候補地にもなっており、辛うじて残っている痕跡はやがてきれいに消え去ってしまう可能性が大です。

これらの路線は一度も旅客営業をしていない関係から乗車券の類は一切ありませんでしたが、東京都章の繋がりから御紹介させていただいた次第です。

東京都交通局上野懸垂線の乗車券

東京都交通局には都営地下鉄を始めとして、都電・都バスによる交通事業をおこなっていますが、そのほかに上野動物園の東園と西園を結ぶ全長0.3kmのモノレールである「上野懸垂線」という路線があります。

上野懸垂線は文字通り懸垂式のモノレールで、昭和32年に開業した日本初のモノレールであるとのことです。

上野懸垂線は全線単線で車輌は一編成しかない小規模路線ではありますが、今までに、約15年周期で車輌の交換がなされており、現在走っているのは4代目の車輌です。

面白いことに車輌のリニューアル毎にきっぷの様式が変更されていて、現在発売されているきっぷも当然ながら4代目ということになります。

これが平成13年5月31日の4代目が走り始めた初日の券で、現在発売されている白色無地紋の券売機券です。

表に書かれた内容は、次に御紹介いたします硬券と全く同じで「東京都交通局」の表記は全く無く、その代わりに「東京都懸垂電車」の文字があります。

また、動物園内の乗り物ということで象の「ハナコさん」の絵が書かれています。

これは昭和60年4月2日の3代目が走り始めた初日の券で、3代目までは都営地下鉄のものと同じ地紋のB型硬券でした。

西園から東園ゆきは青地紋で、逆の東園から西園ゆきは黄色地紋が使用されています。また、見る限りでは「小」の影文字の字体からも、印刷場も地下鉄のものと同じようです。

こちらの券にも「東京都交通局」の表記は無く、裏面に「東京都懸垂電車」の文字があります。

さらに、小児券の裏面には「小」の文字があります。

これは2代目の時のもので、このころは「東園」「西園」ではなく、「本園」「分園」と呼ばれており、駅名もそれぞれ異なっていました。

その他、地紋や様式については3代目のものと同一でした。

やはり本園から分園ゆきと分園から本園ゆきの地紋の色は異なっており、前者が桃色地紋で、後者は黄色地紋でした。

(菅沼天虎様よりご教示いただきましたが、2代目の営業時の運賃改定の時に地紋の色が変更されたようでした。訂正させていただきます。)

初代の時のものになりますと、この時だけはA型の硬券が使用され、また、地紋も都バスや都電のきっぷに使用される方の地紋が使われていました。ただし、本園ゆきと分園ゆきで地紋の色を区別していたかどうかはわかりません。

また、裏面を見ますと「東京都懸垂電車」表記ではなく、「東京都交通局懸垂電車」という表記になっていました。

(先輩のコレクションを拝借したため、券番にモザイクをかけさせていただきました。)

なお、菅沼天虎様よりトラックバックをお受けいたしておりますので、こちらからも6月24日エントリーの「東京都交通局上野懸垂線」にトラックバックさせていただきました。

東京都交通局の地紋

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」6月14日エントリーの「東京都交通局 運賃着駅払証」に関連し、毎度の「パクリ」で申し訳ありませんが記事をエントリーさせていただきたいと思います。

これは都営地下鉄各駅に設備されている特別補充券です。

この券の様式は特補としては独特な様式ではありますが、東京臨海高速(りんかい線)の特補もこれと似たような様式を採用しています。これはおそらく、同鉄道が東京都出資の路線であることに関係しているのではないかと思います。

話がそれましたが、特補だと余白部分が広くとられていますので、菅沼天虎様が御紹介されている、東京都章と交通局章を組み合わせた東京都交通局地紋の全容がよくわかります。

↑↑↑ こんな感じです。

ところが、東京都交通局では、もう一つ別の地紋が使用されております。

上のものは地下鉄や上野動物園内のモノレール(懸垂電車)関係のきっぷに使用され、もう一つのものは、都バスと都電関係のきっぷに使用されているようです。こちらの方も、東京都章と交通局章が組み合わせれたものとなっています。

これは以前拙ブログでも御紹介した都バスの乗継券です。

明らかに地下鉄のものとは地紋が違います。

ただ、一日乗車券などを見てみますと、必ずしも明確な区別はないようで、都バス専用券においては、バスの車内売りのものは地下鉄とは違う地紋が使用されておりますが、案内所で発売されているものは地下鉄のものと同一の地紋が使用されているようです。

(都バス一日乗車券、表・裏)

(都電・都バス・都営地下鉄一日乗車券、表・裏)

この記事は、菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」6月14日エントリーの「東京都交通局 運賃着駅払証」にトラックバックさせていただきました。

鉄道郵便の日付印

今回は、ちょっと切符とはジャンルの違う「鉄道古紙」を御紹介いたしましょう。

これは、常磐線を走っていた郵便車で使用されていた鉄道郵便局の日付印(鉄郵印)です。

日付印は取扱日時を証明する公的な証明手段のため、むやみやたらなところに捺すことはできませんが、所定の金額の郵便切手やはがきなど、条件を満たしたものであれば捺していただくことができます。

(キハユニ25 1号郵便荷物合造気動車の車番部分)

(キハユニ25 1号郵便荷物合造気動車の車番部分)

かつて、郵便車による鉄道郵便局は全国各地の国鉄線や一部私鉄線を走っていましたが、1986(昭和61)年9月限りで姿を消したようです。

上の写真は、小樽交通記念館に保存されている、郵便車の写真です。

では本題に戻りますが、捺していただいた日付印を拡大して研究してみましょう。

街中の郵便局で捺される日付印と基本的には変わりありませんが、上段は郵便局名の代わりに「東京仙台間」と表示されています。これは文字通り東京~仙台間を走っている列車内(鉄道郵便局)であることを示しています。

中段は捺印された日付で、昭和56年4月13日であることを示しています。

下段になりますと、通常の消印とはかなり異なっています。

街中の郵便局のものは「0-8」「8-12」「12-18」「18-24」という表示によって捺印された時間帯を24時間制で示していますが、これは「下二・東・平」となっています。

鉄道郵便局の場合、走行時間が限られているため、単に時間帯を示すのではなく、列車の区分とその取り扱われた走行区間が示されています。

この例では、「下り第二便の東京から平(現・いわき)駅間」を走行中に捺印されたということになります。

何のために…

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」6月7日エントリーの「ワザワザ乗換えて・・・??」に関連し、同じような「不思議な」連絡乗車券の例がありましたので御紹介いたします。

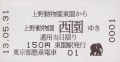

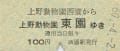

これは、上野駅86番窓口にあった京成電鉄線への連絡乗車券です。当時、上野駅ではこの窓口だけが硬券を常時発売していたと記憶しておりますが、券箱をじぃ~っと見つめて探し出した上で購入しました。

「町屋までください」と言って購入しましたが、窓口氏には「こいつ、変な奴だな…」と言いたげな感じでジロジロと顔を見られてしまいました

(京成電鉄路線図:京成電鉄HPより…再度クリックすると大きく表示されます)

(京成電鉄路線図:京成電鉄HPより…再度クリックすると大きく表示されます)

日暮里から京成線100円区間は当時の最短区間であり、着駅は「新三河島」「町屋」「京成上野」と、当時営業していた「博物館動物園」が該当します。考えようには京成上野までの「別線往復」の連絡版のような感じにもなりますね。

これらの駅はすべて国鉄上野駅に隣接する京成上野駅から乗換なしで行くことが出来ますし、どう考えてもその方が「早くて」「安くて」「便利で」「楽ちん」です。

何のためにワザワザ上野駅から日暮里駅まで国鉄線に乗り、日暮里で京成電鉄に乗換える必要があったのか、そして、何のために常備券を設備していたのか考えさせられます。

もっとも、券番は「0013」とあまり売れていないようでしたが、逆に12名の購入客が本当に実使用したのかが気になります。

この記事は、菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」6月7日エントリーの「ワザワザ乗換えて・・・??」にトラックバックさせていただきました。

地紋、裏がえし

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」6月2日エントリーの「裏返し地紋?」に関連し、同じような事例の券が手元にありましたので御紹介いたします。

(表)(画像を再度クリックすると、画像が大きく表示されます)

(表)(画像を再度クリックすると、画像が大きく表示されます)

これは昭和39年の正月に、上田丸子電鉄(→上田交通、→上田電鉄)が発行した、別所温泉にあります常楽寺北向観音への参拝用往復乗車券です。

(裏)(画像を再度クリックすると、画像が大きく表示されます)

(裏)(画像を再度クリックすると、画像が大きく表示されます)

裏面には新年からのカレンダーが掲載され、新年を祝う雰囲気の醸し出されている記念乗車券となっています。

地紋は「JPRしてつ」地紋のもので、かつて東北や新潟・長野の私鉄で採用されていたものです。印刷会社の名前はよくわかりませんが、殆どの会社が晩年には日本交通印刷の券になっていますので、少なからず関係しているものと思われます。

少し見にくいですが、拙ブログにて以前御紹介いたしました、松本電鉄の「JPRしてつ」地紋券をリンクさせていただきますのでご覧ください。

きっぷの部分を拡大しますと地紋がよくわかりますが、「JPR」や「してつ」の文字が思いっきり裏がえしになっています。

なんで裏がえしになっちゃっているのかよくわかりません。

あと、この券に記載された文言の中で、ちょっと気になることがあります。

上田交通西丸子線のバスは、昭和36年6月に災害のために運休し、そのまま昭和38年10月に正式に廃止されてしまった旧西丸子線(下之郷~西丸子間)の鉄道代行要素が強いバス路線となっていたからでしょうが、「電車区間のみ有効」としながらも「但し西丸子線はバス有効」という表現は、なんとなく曖昧ですね。