趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

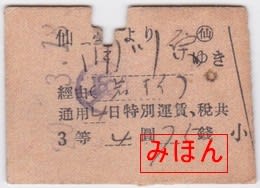

運輸通信省 飯田橋駅発行 3等10銭区間ゆき 乗車日指定特殊乗車券

本日は終戦の日です。終戦の日は、昭和天皇が「玉音放送」によって、日本政府がポツダム宣言の受諾、すなわち日本軍の降伏表明を連合国側に通告したことを、正午(午後12時)に国民に放送を通じて公表した1945(昭和20)年8月15日とする一般的な日本の解釈によって制定されています。

毎年、終戦の日頃にエントリーさせていただきます記事には、戦争の影響を受けた乗車券類を御紹介させていただいておりますので、今回もそのような乗車券を御紹介したいと思います。

1944(昭和19)年2月に運輸通信省(国鉄・JRの前身)の飯田橋駅で発行された、3等10銭区間ゆきの片道乗車券です。白色無地紋のB型地図式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

1943(昭和18)年11月から、国鉄(JR)の前身である鉄道省は運輸通信省に変わり、さらには1945(昭和20)年5月からは運輸省に変わっておりますが、この券は運輸通信省時代に発行されたものになります。

1943(昭和18)年5月、日本は戦時体制になって物資(用紙)が不足し、A型券の乗車券が全面的にB型券になり、発行駅名の表記が廃止され、さらには、地図式券の一部について、偽造がされにくいという理由から地紋の印刷を省略した無地紋の券が登場しています。

そしてその後、電車区間相互発着および100kmまでの乗車券については、有効期間を2日から発売当日限りに改定されます。

ご紹介の券が発行された頃、戦局の悪化によって戦時体制が強化され、限界になっている輸送能力を維持するために、軍事輸送を確保しつつの旅客輸送を平均化するために旅行制限が開始され、1943(昭和18)年7月から鉄道の乗車券は乗車日指定制となり、「乗車日指定特殊乗車券」というものが登場しています。

裏面です。「乗車日指定特殊乗車券」の文言があります。

これは当時、旅客の輸送を平均化して輸送力を確保したものと思われますが、乗車日(=発売日)が指定された特殊乗車券になっており、当時の規程では有効期間が2日間となるところ、特殊な扱いとして、有効期間が発売当日限りになっています。そのため、發賣當日限り有效(発売当日限り有効)の文言があります。

乗車券の乗車日指定制度ができてから5か月後の1943(昭和18)年12月には、電車区間相互発着の乗車券については有効期間が発売当日限りに短縮されたためと思われますが、乗車日指定の文言が印刷されている地図式券は発行枚数があまり多くはなかったように思います。

鐵道省 品川から横浜ゆき 2等車用乗車券

1932(昭和7)年10月に東海道本線品川駅で発行された、横浜ゆきの2等車用乗車券です。

青色GJRてつだうしゃう地紋のB型相互式大人・小児用券となっています。

当時の品川~横浜間は現在と同じように東海道本線や横須賀線の列車(電車)や京浜・東北線の電車が運転されておりましたが、京浜・東北線(現在は京浜東北線)の電車にも2等車が連結されており、同区間の2等車の需要はそれなりにあったものと推測されます。

京浜・東北線はこの券が発行された約1ヶ月前に東北本線の赤羽~大宮間が電化されたことに伴って大宮駅まで運転されるようになったころでしたが、6年後の1938(昭和13)年になると戦時輸送体制となり、京浜・東北線の2等車は廃止されてしまっています。

鐵道省 萬世橋駅発行 御茶ノ水・飯田橋間ゆき片道乗車券

今からちょうど90年前の今日、1930(昭和5)年12月7日に萬世橋駅で発行された、御茶ノ水・飯田橋間ゆきの片道乗車券です。

桃色GJRてつだうしやう地紋のB型矢印式大人・小児用券となっています。

裏面です。券番の他、発行駅名の記載があります。

発行されたから90年が経過していますが、比較的変質せず、状態良く残っています。

萬(万)世橋駅はかつて中央本線の神田~御茶ノ水間にあった駅で、かつては中央本線の始発駅として1912(明治45)年に甲武鉄道という私鉄によって開業されておりますが、甲武鉄道は1889(明治22)年に国営化され、鉄道省の前身である鉄道院中央本線の駅になっています。

同駅の初代の駅舎は東京駅と同じ辰野金吾の設計による赤レンガ造りで、一等・二等待合室や食堂・バー、会議室等を備えている駅舎で、日露戦争の英雄である広瀬武夫と杉野孫七の銅像が建っていた駅前広場には、東京市電(現・東京都電)の乗場もあり、多くの人で賑わっていたと言われています。

しかし、1914(大正3)年に中央停車場である東京駅の開業後、中央本線は1919(大正8)年に万世橋~東京間が延長されると、万世橋駅は途中駅になってしまい、かつての賑わいは失せてしまいます。

これに追い打ちをかけるように、徒歩圏内に神田駅や秋葉原駅が開業し、現在の山手線や京浜東北線の電車が走る上野~神田間の路線が出来たことで東京以南や上野・浅草方面からの東京市電乗換駅としての需要がなくなり、乗客数は激減してしまいます。さらに、駅前の須田町交差点が移転し、以後は東京市電が駅前を通らなくなってしまい、同駅はターミナル駅としての役割を終え、食堂の営業も廃止され、1936(昭和11)年に東京駅から同駅へ移転してきた後の交通博物館の前身である鉄道博物館に併設された駅となり、駅舎は解体縮小されてしまっています。

その後1943(昭和18)年11月に不要不急であるとして駅は休止となり、実質上廃止のような状態となって、駅舎は交通博物館部分を除いて取り壊されてしまっています。しかしながら、同駅を正式に廃止とした書類は無いようで、現在でも休止状態になっているようです。交通博物館が大宮の鉄道博物館に移転した後、同駅駅舎の遺構は解体されてしまっておりますが、線路上にホームの跡と構内側線の跡は残されており、現在でもホーム跡はカフェとなって使用されています。

同駅で使用されていた駅務機器の一切が、休止日に開業した東海道本線の新子安駅に転用されたと言われており、その関係でしょうか、ご紹介の券に入れられている万世橋駅の鋏痕と、新子安駅の鋏痕は同じものになっています。

仙台駅発行 頸城鉄道浦川原ゆき 片道連絡乗車券

本日は75回目の終戦の日です。75年前の今日に当たる1945(昭和20)年8月15日の正午(午後12時)、ラジオから天皇陛下の肉声(玉音)による「大東亜戦争終結の詔書」が音読放送された、いわゆる「玉音放送」が流れ、以後の日本は平和への歩みを始めました。今でこそ日本の平和は当たり前のことのように感じられてしまいますが、そこに至るまでの先人の努力や犠牲はすさまじいものがあったものと想像します。

これからも日本が、そして全世界が平和になれるよう祈りつつ、本年も戦争に関連する券を御紹介したいと思います。

今回御紹介致します券は、1945(昭和20)年3月に仙臺(台)駅で発行された、頸城鉄道自動車(➔頸城鉄道➔頚城自動車。昭和43年区間廃止。昭和46年全線廃止)浦川原ゆきの片道連絡乗車券です。

この券が発券された時代は国鉄の前身である運輸通信省時代のものですが、桃色GJRてつだうしやう地紋の券紙が使用された硬券式の補充片道乗車券となっています。

仙台駅は、運輸通信省となってからの仙台・福島・盛岡・青森を管轄する仙台鉄道局の管轄で、発駅名の右側にある「〇仙」は仙台鉄道局管内で発行されたことを示すものと思われます。

経由欄があまりに達筆過ぎて読めませんが、「(若新)」と記入されているのではないでしょうか、会津若松駅と新津駅が経由となっているものと思われます。それが正しいならば、乗車経路は、仙台~(東北本線)~郡山~(磐越西線)~新津~(信越本線)~黒井(新黒井)~頸城鉄道線)~浦川原という経路になります。

この券は頸城自動車様本社の書庫に眠っていたもので、着札として回収されたまま、何らかの事情でそのまま書庫に残されていたものを譲り受けたものです。「〇兵」のゴム印が捺印されていますので、旧日本軍の兵士用として発行されていたものと思われます。

発行された昭和20年3月18日は、その4日前の14日にアメリカ軍のB29が大阪を大空襲して13万戸が焼失し、前日の17日には硫黄島の守備隊が全滅して2万3000人が戦死するという悲惨な歴史のあった時期で、このような時にこの券を使用して旅行した理由としてどのような事情があったのだろうか、もしかすると仙台の出征地から故郷の浦川原にお帰りになられたのだろうか、興味のあるところです。

戦前・戦中・戦後の乗車券類を観察していると、運賃の脇に表示されている通行税が発行された時代の判断材料になります。そして必ず通行税には「戦争」の影が見えてきます。

御紹介の券には「特別運賃、税共」という表記がありますが、これは1944(昭和19)年4月1日から実施された戦時特別運賃の加算によって特別運賃が加算されたものです。また、日華事変特別法により、国策として運賃の中には通行税が含まれていましたので、そのことを表記しています。

通行税は鉄道又は汽船による国内での移動にかかる税で、もともとは日露戦争の戦費を賄うため、1905(明治38)年に制定された非常特別税法の中の税目の一つとして創設され、鉄道や船の運賃に課税されました。

その後、1910(明治43)年には通行税法の制定により恒久税化されましたが、交通を阻害するとの理由から1926(大正15)年の税制改正で通行税は一旦廃止されます。

しかし、日中戦争勃発に伴い、1938(昭和13)年に日華事変特別税法の中の税目の一つとして復活し、1940(昭和15)年には再び通行税法の制定により通行税が課税され、1989(平成元)年の消費税の導入に伴って廃止されるまで、グリーン車およびA寝台車などの料金や航空運賃に対して10~20%が課税され、料金に上乗せされた状態で存続していました。

なお、通行税は切符の購入時に乗客が負担し、運輸事業者は預り金として計上し、毎月国税として納付していたそうです。

鉄道省 品川駅発行 牛込・濱松町間より品川ゆき 往復乗車券

本日は2020年7月8日です。

コレクションの中から7月8日に発行された乗車券を探しておりましたら、出てきました。

いまから92年前の1928(昭和3)年7月8日に鉄道省(国鉄の前身)品川駅で発行された、品川から牛込・濱(浜)松町間までの往復乗車券の復路片になります。

桃色GJRてつだうしゃう地紋のA型大人・小児用券で、復路片のため、地紋が白抜き印刷されています。

牛込駅は現在の中央線飯田橋駅の前身のような駅で、1894(明治27)年に甲武鉄道の駅として開業し、1906(明治39)年には鉄道国有法により甲武鉄道は国有化されることとなり、官設鉄道の駅になっています。

同駅は飯田橋駅の四ツ谷駅側にある牛込橋のすぐ横にあったようで、線路を挟んで上り・下りのホームがあったそうです。

その後、同駅はこの券が発行された4か月後の1928(昭和3)年11月、鉄道省による客貨分離のための飯田町駅~新宿駅間複々線化工事が完成し、飯田町駅の電車線ホームが統合され、両駅の中間付近にある現在の飯田橋駅が誕生しています。

飯田橋駅は牛込駅とは駅名は異なりますが、牛込駅と飯田町駅の電車線ホームを統合した経緯から、牛込駅の歴史を引き継いだ駅であるようです。

現在、JR東日本では飯田橋駅のホームのカーブによる不便さを解消すべく、飯田橋駅を四ツ谷駅側、牛込駅跡付近に移設する工事を行っており、90年以上の歳月を経て、再び同じ場所に駅が誕生する日がやって来ることとなります。

鐵道省 昭和駅発行 国道・鶴見ゆき片道乗車券

1943(昭和18)年8月に、鐵道省(国鉄の前身。現・JR)昭和駅で発行された、國(国)道・鶴見ゆきの片道乗車券です。

桃色GJRてつだうしやう地紋のB型相互式大人・小児用券となっています。

現在の昭和駅はJR東日本鶴見線内にある単式ホーム1面1線の無人駅となっていますが、1971(昭和46)ごろまでは有人駅であったようです。

これは、かつては同駅から東亜石油の精製所へ続く側線が分岐しており、運転扱いを行なっていた関係であると思われます。

同駅は鶴見臨港鉄道時代の1931(昭和6)年3月の開業で、当初は社線の駅でありましたが、この券が発行される1か月半前の1943(昭和18)年7月に国有化されて鐵道省の駅となっています。

裏面です。昭和驛(駅)發(発)行と発行箇所名が記載されています。

この券の券番は5766となっておりますが、同駅が国有化されたのは先ほど申し上げた通りこの券が発行される1か月半前の1943(昭和18)年7月でありますので、ここの券は国有化された時点で設備されたものと考えられます。

国有化後わずか49日という短期間のうちに5766枚が発行されたことになるわけで、1日あたりに換算すると120枚程度売れていたと考えますと、当時の昭和駅では、国道駅もしくは鶴見駅で下車する需要がそれなりにあったと言えそうです。

運輸省 天王寺から森ノ宮ゆき 片道乗車券

本日は終戦の日です。いまから74年前の1945(昭和20)年8月15日の正午、昭和天皇の肉声(玉音)によって現在のNHK第一放送によって終戦詔書が放送され、日本が戦争を終結させた日とされています。

朝日新聞に掲載された玉音放送の告知

朝日新聞に掲載された玉音放送の告知

平和で「パリピ」な現在の日本では考えられないことですが、今から74年前の日本の現実は悲惨なものであったことは、日本史で教わった通りであったわけです。

さて、今回は終戦の日に因み、戦争にちょっと関係するきっぷを御紹介致しましょう。

終戦から3年近く経過した、1948(昭和23)年4月に天王寺駅で発行された、森ノ宮ゆきの片道乗車券です。戦時中に考案された、簡易型「工地紋」の矢印式大人専用券で、千切り式軟券となっています。印刷場は不明ですが、発行されたエリアから、大阪印刷場で調製されたものではないかと思われます。

工地紋は戦時中の混乱期の1944(昭和19)年に広島鉄道局で考案された印刷工程を簡素化するための省略地紋で、広島局の他に大鉄局・門鉄局・名鉄局で使用され、戦後になって仙鉄局でも使用されていたと言われています。

この券は、戦中・戦後の物資難に伴ってペラペラのわら半紙のような券紙や、サイズも通常の乗車券よりも若干小さ目の節約タイプ、戦争への出征などによって印刷場の職員が減少してしまったことによる人手不足対策として誕生した簡易地紋等、戦争の影響が色濃く出ている券であるかと思います。

この券は拙ブログ2013年2月3日エントリーの「鉄道省 天王寺駅発行 工地紋乗車券」で御紹介いたしましたものの再掲になります。

前回は「鉄道省」と記載させていただきましたが、これは鉄道省時代の地紋として御紹介するためにこのような表記にしておりましたが、発行年から運輸省時代になりますので、今回は「運輸省」として御紹介させていただきました。

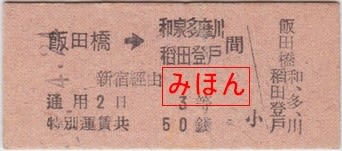

運輸省 飯田橋駅発行 和泉多摩川・稲田登戸間ゆき連絡乗車券

本日8月15日は第二次世界大戦の終戦記念日です。

昭和20(1945)年の終戦から73年目になります。原爆が広島に投下されたのは昭和20年8月6日、長崎に投下されたのは昭和20年8月9日です。

73年前の今日である昭和20年8月15日の正午、昭和天皇が自ら(大東亜戦争終結ノ詔書)という詔書を朗読したものをレコードに録音した「玉音放送」が放送されることで、日本がポツダム宣言を受け入れたことを国民に対して明らかにし、日本は敗戦を決意したわけです。

日本という国には何気ない平和が続いていますが、戦争を知らない私達世代は73年前の今日迎えた「終戦」を機に日本の進む方向が変わったという事実を最低限理解しておかなければならないと思っています。

そんなことで、本日は玉音放送が放送された時刻である正午に、コレクションの中から戦争に因んだものを御紹介したいと思います。

日付の年号が見づらいですが、昭和19年4月に運輸省(←日本国有鉄道←JR旅客鉄道会社)時代の中央本線飯田橋駅で発行された、新宿接続東京急行電鉄(現・小田急電鉄) 和泉多摩川・稲田登戸(現・向ヶ丘遊園)駅間ゆきの連絡乗車券です。

桃色GJRてつだうしゃう地紋のB型矢印式大人・小児用券で、後の東京印刷場で調製されたものと思われます。

着駅である稲田登戸は「稻田登戸」と表記され、経由の「經」などに旧字体が使用されています。

一番下段にこの券の終戦直前であることを物語っている文言である「特別運賃共」という文言があります。

特別運賃は通行税の一種で、日本の歴史の中では「通行税」というものは大抵戦争がらみとなることが多いようです。

例えば明治38年の日露戦争の時代に非常特別税という通行税から始まり、大正15年に税制改正で通行税は一旦廃止されるものの、昭和13年には支那事変特別税法の税目の一つとして復活します。そして昭和15年には再び戦局悪化による通行税制定により実際に鉄道の普通運賃に至るまで通行税が課税され、平成元年の消費税の導入に伴って、最後まで残っていたグリーン料金に含まれる通行税1割が廃止されるまで存続していました。

さらに戦局が悪化すると通行税だけでは賄いきれなくなり、昭和19年から通行税が含まれた運賃の他に「戦時特別運賃」が加算されるようになり、この頃の乗車券には「特別運賃共」の文言が入ります。

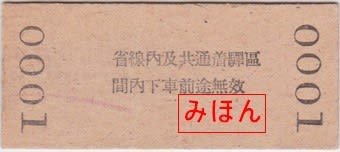

裏面です。

省線内及共通着驛(駅)區(区)間内下車前途無效(効)」と記載されており、通用日は2日間であれ、省線(←国鉄線←JR線)内および共着駅区間である和泉多摩川・稲田登戸間では下車前途無効である旨が記載されています。

券番は0001となっておりますが、この券は昭和19年4月1日からの戦時特別運賃の加算によって「特別運賃共」の文言が追加された新券であったようで、制定から24日経過した4月24日に発売されたことになります。

鉄道省 京都駅発行 名古屋ゆき片道乗車券

国鉄がまだ鉄道省であったころ、いまから97年前にあたる大正10(1921)年7月31日に京都駅で発行されたと思われる名古屋ゆきの片道乗車券です。

桃色GIRてつだうゐん地紋のA型大人・小児用券で、小児断線がX型の官公断線となっている時代の様式です。

小児断線がX型となっているのが大正時代の券の特徴で、戦意昴揚ムードで軍や官吏の力が増大し、官職割引制度があたりまえの時代で、小児用として発券する際には断片を左上から右下に切断しますが、官職割引券として発券する際には断片を右上から左下に切断しました。印刷が薄いですが、断線の右下に「小」の文字があるのに対し、右上に「官」の文字があります。

この様式は大正8年に制定された右書き表記から左書き表記に変更されたころのもので、発駅表示には「京都ヨリ」とカタカナが使用され、着駅は「名古屋」としか表記されていません。

三等車用で途中下車は現在のように何回でもできたわけではなく、2回と回数制限があります。

運賃は「金貳円貳拾錢」(2円20銭)で、さらに通行税として「金貳錢」(2銭)が合算された2円22銭ということになります。

地紋を拡大してみました。

発行されたのは大正9年5月15日の「鉄道省官制」(勅令140号)に基づいて鉄道院が鉄道省に改組された以後の時代となりますが、地紋や「GIRてつだうしやう(てつどうしょう)」ではなく「GIRてつだうゐん(てつどういん)」となっており、国鉄がJRとなった時同様、過渡期に旧地紋の券紙が流用されたものと思われます。(当初はGIRてつだうしやう地紋となり、GJRてつだうしやう地紋となったのは後年。)

鉄道省 片道乗車券の通用期間記載方法の変化の時期

前回および前々回エントリーで、鉄道省の片道乗車券の様式が、昭和5年から7年の間に変更されていたのではないかと申しあげましたが、やはりそうではないかという券が手元にございましたので御紹介致しましょう。

まずは昭和4年9月に渋(澁)谷駅で発行された、目黒駅および代々木駅ゆきの片道乗車券です。桃色てつだうしやう地紋のB型両矢印式大人・小児用券です。

この券も前々回エントリーの券のように通用期間の表記が「通用2日」となっています。

2枚目は昭和5年10月に品川駅で発行された、田町駅および五反田駅ゆきの片道乗車券です。桃色てつだうしやう地紋のB型両矢印式大人・小児用券です。

この券は前回エントリーの券のように通用期間の表記が「通用発(發)行日共2日」となっています。

前々回エントリーの「通用2日」と表記された券が昭和5年2月に発行され、今回御紹介の「通用2日」と表記された券が昭和4年9月に発行されています。

一方、前回エントリーの「通用発行日共2日」と表記された券が昭和7年3月に発行され、今回御紹介の「通用発行日共2日」と表記された券が昭和5年10月に発行されています。

ということは、これもあくまでも推測ですが、昭和5年2月から昭和5年10月までの間に、通用期間の表記方法に変更があったものと考えることができます。

※ その後の調査の結果、同様式の変更は昭和5年1月に制定され、同年4月より施行されたということが確認できましたので追記させていただきます。

| « 前ページ |