趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

横浜駅発行 桜木町駅ゆき 片道乗車券

今からちょうど64年前の1959(昭和34)年8月30日に東海道本線横浜駅で発行された、東海道本線の桜木町駅ゆき片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型相互式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

着駅であります現在の桜木町駅は根岸線に所属する駅になっていますが、同線が磯子まで延伸開業した1964(昭和39)年5月までは東海道本線緩行線の終着駅という位置づけの駅でした。

御紹介の券は様式的には当時の発駅が右側に記載された時代の相互式のように見えますが、発行駅名の右に「(裏面注意)」の表示があり、ちょっと一般的な様式ではありません。

では裏面を見てみましょう。

裏面です。券番の他、「国鉄線、東横線、いずれにも乗車できます。」と記載されています。

文面の通り、当時は御紹介の券で国鉄線の横浜駅から桜木町駅間の他、東京急行東横線の横浜駅から桜木町駅(現在廃止)間のどちらでも乗車できる「選択乗車」という制度があったことからこのような様式の券が発行されていました。

時代が時代なので選択乗車の全容はあまり把握できていないのですが、この区間での選択乗車制は、戦時中に「運賃プール制」という考え方から生まれた制度のようです。

これは、並行する営業区間をもつ連絡運輸機関間であり、かつ、その区間の運賃が同額であること、さらに両端駅が共同使用駅である場合に限り適用された制度で、旅客から収受した同区間の旅客運賃を「プール制」にし、乗車券は共通乗車券制にして旅客の選択に任せ、着札枚数等の調査実績によって、その運輸量に応じた運賃割賦額を配分していたようです。

当然ながら、そのためにはたとえ横浜駅の隣駅である東神奈川駅や保土ヶ谷駅が同じ運賃帯であろうと、この区間の乗車券だけは別口座の乗車券を設備する必要があったことになります。

これは、旅客に利便性を与えるとともに、運輸機関も戦時体制下の輸送能率向上または交通調整の目的で推進されたようです。

同区間の選択乗車制度は1942(昭和17)年頃から開始され、昭和30年代中頃に終了したものと思われます。

西武鉄道 西武新宿駅発行 普通回数券

2023(令和5)年2月に西武鉄道新宿線の西武新宿駅で発行された、西武新宿駅~高田馬場駅間用の普通回数券です。

桃色PJRてつどう地紋のA型券で、窓口端末で発券されたものになります。

御紹介の券は、管理人が同区間を週に1回から2回のペースで片道のみ使用するため、定期的に購入していたものです。

同社では本年3月のダイヤ改正の際に放送大学用および身障者用といった一部の券種を除き、普通回数券の発売を終了しています。

同社に限らず、首都圏の私鉄やJRなどが次々と普通回数券の発売を終了させており、現在では京王電鉄など数社しか、普通回数券を発売している事業者はなくなっており、絶滅危惧種のような券になってきています。

JR東日本 戸狩野沢温泉駅発行 普通入場券

今からちょうど33年前の1990(平成2)年8月26日にJR東日本飯山線の戸狩野沢温泉駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は戸狩温泉に近いということで戸狩駅として開業していますが、野沢温泉の方から苦情が来たのでしょうか、国鉄が民営化される直前の1987(昭和62)年3月に現在の駅名に改称され、その後1ヶ月間のみ新駅名を名乗った後、JR東日本に移管されています。

確かに、駅名が改称されたころには戸狩温泉・戸狩スキー場へ行くバスの他、野沢温泉・野沢スキー場へ行くバスが駅前から出発していましたが、現在では野沢温泉村が運営するバスしか運転されておらず、野沢温泉を名乗るには少々無理がある感じです。

実際、野沢温泉の公式HPを見ても、飯山駅から野沢温泉ライナーというバス路線しか書かれておらず、同駅はお勧めの駅ではないようです。

青梅駅発行 青梅から120円区間ゆき 片道乗車券

1984(昭和59)年1月に青梅線の青梅駅で発行された、同駅から120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券になります。

御紹介の券は隣の宮ノ平駅に行く時に購入したもので、通常は120円区間ですと券売機での発売になりますが、入場券を購入した際に120円の硬券も購入したいと申出たら、サラッと出てきました。

同駅では、近隣にある青梅鉄道公園の来園客や吉野梅郷の行楽客で混雑した際に使用するようで、特に通常は発売できないという決まりは無かったようです。そのため、比較的近距離用は大人専用券と小児専用券の双方が設備されていたと記憶しております。

同線は青梅駅から先は無人駅がかなり続き、目的駅の宮ノ平駅も無人駅で、電車に乗車した直後に車内検札の乗客専務の検札を受けています。下車時に硬券なので記念に欲しい旨を言いましたところ、そのまま降りてしまえば駅備え付けの集札箱に入れるだけですし、もう39年も経過していますから時効かと思いますが、「貰ったって言わないでね」と言われて集札されること無く手元に残せました。

仙台駅発行 仙台から400kmまで 自由席特急券

1983(昭和57)年1月に、東北本線仙台駅で発行された、仙台から400kmまでの自由席特急券です。

桃色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、仙台印刷場で調製されたものです。

この券が発売された当時はまだ東北新幹線が開業しておらず、仙台から東京へ向かうには、在来線の特急や急行列車が一般的で、管理人が御紹介の券を使用したのは東北本線経由の特急「ひばり」号でした。

その後、この券が発行された約5ヶ月後の同年6月23日に東北新幹線が大宮駅~盛岡駅間で暫定開業されたことに伴い、在来線特急列車は新幹線列車へ振り替えられ、同年11月のダイヤ改正によって夜行列車を除いた定期特急列車のほとんどが廃止されてしまっており、特急街道であった東北本線の運転形態がガラリと変わってしまっています。

相模鉄道自動車部 バス用硬券式整理券

頂き物のため使用されていた年代は不詳ですが、相模鉄道自動車部(現・相鉄バス)で使用されていた、硬券式の整理券です。

緑色無地紋のA型券で、乗車口に硬券ホルダーがあり、そこから取り出して乗客に交付していたようです。

使用された年代は不詳ですが、同社では1963(昭和38)年に相模大塚駅~厚木飛行場正門間の路線で初めてワンマンカーの運行を開始しておりますので、御紹介の券はその頃以降のものと推定されます。

裏面です。降車の際に運賃または乗車券と共に整理券を運賃箱へ入れる旨、定期券を所持している場合は整理券を運賃箱に入れて定期券を運転士に提示する旨、整理券を紛失した際には始発停留所からの運賃を請求する旨が記載されています。

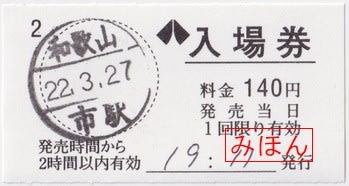

南海電鉄 和歌山市駅発行 入場券

2010(平成22)年10月に南海電鉄本線の和歌山市駅で発行された入場券です。

白色A型駅名記入式千切り軟券で、発売時に丸い点線部分に日付印を捺印のうえ発行されます。

当時の和歌山市駅は同社とJR西日本が一つの改札の中にある共同駅のスタイルになっており、出改札業務は南海電鉄が管理していたことから入場券は南海様式のものしかなく、また、当時の同社の入場料金が150円でありましたが、JR西日本の入場料金に合わせた140円という特殊な取扱いになっていたことから、窓口での発売になっていたと記憶しています。

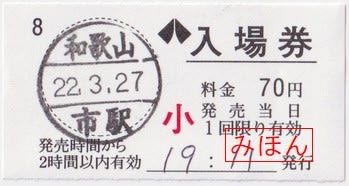

こちらは小児専用券です。

同社では大人用の入場券を「第1種」、小児用の入場券を「第2種」として区別しており、大人専用券があるということは、当然小児専用券も設備されていることになります。

御紹介の券は同社の旅客営業規則に掲載されていませんので通常発売用ではないものと考えておりますが、

(入場券の様式)

第199条 入場券の様式は、別に定める場合を除いて次のとおりとする。

となっており、「別に定める場合」に該当するものとして様式的には現存するものかも知れません。

昔から、同社の入場券は、券売機で発行されたものにしても「入場券」としか記載されておらず、旅客営業規則を見ても「入場券」としか記載されていないことと、定期入場券のようなと特殊な入場券がないことから、「普通入場券」ではなく「入場券」が正式な呼び方であるものと判断し、こちらでは「入場券」と表現いたしました。

昨日2023年8月17日に千葉県の銚子電鉄が南海電鉄2200系車両のうち、車両番号モハ2202号車とモハ2252号車の2両を15日付けで譲渡を受けたことを公表しました。同時に、南海電鉄でも同じ内容が公表されています。

いままであまり無かったことですが、関西地区を走っていた南海の車両が、銚子電鉄で走る姿が見られるようになります。

なかなか関西圏の私鉄をゆっくり堪能できない関東圏の関西私鉄ファンには待ちきれないニュースです。

東武鉄道 妻沼駅発行 130円区間ゆき片道乗車券

1983(昭和58)年5月に東武鉄道熊谷線の妻沼駅で発行された、130円区間ゆきの片道乗車券です。

山吹色TRCとぶてつ自社地紋のB型金額式大人専用券で、足利印刷で調製されたものです。

東武鉄道の金額式券は、末期の高額券に大人・小児用券が登場していますが、近距離用は大人専用券と小児専用券が設定され、大人・小児用の金額式券はありませんでした。

同駅で発売されていた小児専用券です。小児専用券も大人専用券同様に130円区間であれば「130円区間ゆき」の表記になっており、その下に発売額である小児運賃が表記されていました。そのため行数が増えてしまい、券面の都合上で「(東武鉄道)」という社名表記が発駅の上から左横に移動しています。

裏面です。大人専用券と小児専用券のため、裏面に違いがありません。

東武熊谷線は、熊谷駅から妻沼駅までの全長10km程度の妃殿下太平洋戦争末期に群馬県太田市にあった中島飛行機製作所(現・富士重工)への工場要員輸送のため、当時の軍が敷設を命令して開通した路線でした。

当時は戦時中の資材不足のため、熊谷線を建設する目的で東武日光線の一部を単線化し、その際に発生したレール等を供用して建設された経緯を持つ、戦争のための軍事鉄道路線です。

しかし、建設中に太平洋戦争が終戦を迎え、太田市まで全通することなく熊谷駅~妻沼駅間の路線として営業していましたが、御紹介の券が発売された日を以て営業を終了し、翌6月1日付けで廃線になっています。

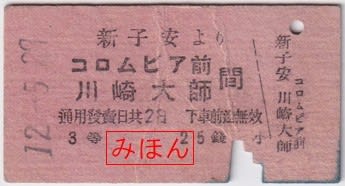

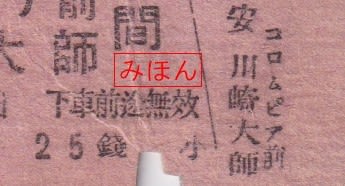

京浜電鉄 新子安駅発行 コロムビア前・川崎大師駅間ゆき片道乗車券

明日は終戦記念日です。記念日にちなみ、管理人のコレクションの中から戦争に関係するきっぷを御紹介したいと思います。

1937(昭和12)年5月に、京浜電鉄本線(現・京急電鉄)新子安(現・京急新子安)駅で発行された、コロムビア前(現・港町)・川崎大師駅間ゆきの片道乗車券です。

経年の紙ヤケでよく分かりませんが、おそらく桃色PJRてつだう地紋と思われるA型一般式大人・小児用券です。

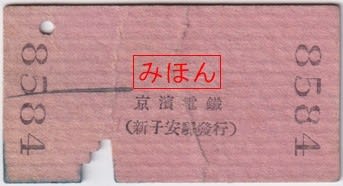

裏面です。券番の他、京濱(浜)電鐵(鉄)という社名の他、発行駅名が記載されています。

よく見ますと、小児断片のところにある着駅名がコロムビア前ではなくコロムピア前になってしまっています。

発駅である新子安駅は京浜電鉄時代の1910(明治43)年に開業した駅で、開業時には横を走る現在のJR線である鐵道省東海道本線には新子安駅がなかったそうです。しかし、この券が発行されてから6年後の1943(昭和18)年に鐵道省が新子安駅を開業させると、鐵道省からの命令であったとも聞きますが、京浜電鉄に対し、鐵道省の新子安駅と区別するため、新子安駅の上に「京浜」の社名の冠して京浜新子安駅に改称されています。

その後1987(昭和62)年に、京浜急行電鉄では「京浜」を冠していた駅をすべてを一斉に「京急」に変更させたことがあり、現在は京急新子安駅になっています。

一方、着駅であるコロンビア前駅は大師線にある駅で、現在は港町駅に改称されています。

同駅は1932(昭和7)年に日本コロムビア(現・コロムビアミュージックエンタテインメント。前身は日米蓄音機製造)の工場があったことからコロムビア前として開業しています。

しかし、太平洋戦争が激化すると、敵国語(外来語)の禁止や諜報上の理由により、日本コロムビア社は1942(昭和17)年に日蓄工業と社名を変更させられており、さらに、1943(昭和18)年には同駅は営業休止になってしまいます。

その後、1944(昭和19)年に同駅は営業が再開されますが、駅名の由来となった日本コロムビア社が日蓄工業をいう会社名に改称されてしまっていることからコロムビア前駅とはならず、港町駅と改称されて営業再開しています。そして、1956(昭和31)年に現在の位置に移転し、現在に至っています。

港町駅は戦争によって駅名が変わってしまった駅であったことになります。

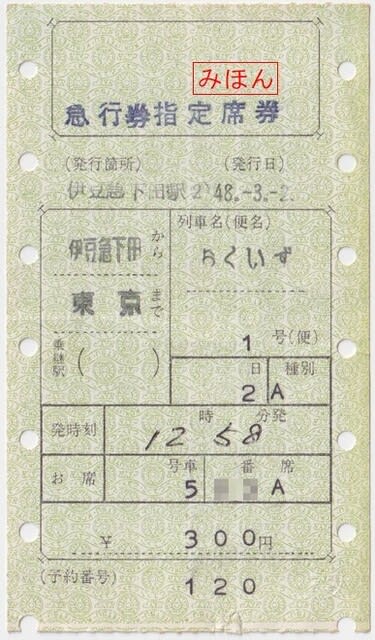

伊豆急行 伊豆急下田駅発行 おくいず号急行券・指定席券

1973(昭和48)年3月に伊豆急行の伊豆急下田駅で発行された、伊豆急下田駅から東京駅までの急行券・指定席券の一葉券です。

若草色こくてつ特殊指定共通券地紋の縦型マルス券で発行されています。

券面には「急行券・指定席券」というゴム印が捺印されていますが、種別欄に「A」の符号が印刷されていることから、指定席はグリーン車用として発売されているものになります。

グリーン車用として発券されていますが、当時のグリーン車の制度では、グリーン車用の指定席券を購入し、グリーン料金は別途「特急・急行用グリーン券」を購入する必要がありましたので、御紹介の券にグリーン料金が入っている訳ではありません。

料金は本来であれば500のところ300円となっておりますが、その内訳は、200kmまでの急行券が200円と、ウイーク・デー指定席料金という、おくいず号などの特定の列車について、通常は指定席料金が300円のところ、土曜・日曜・祝日・祝日の前日と12月21日から1月9日・3月21日から5月9日・7月21日から8月31日について指定席料金が100円になる制度が適用されておりましたたため、合計300円ということになります。

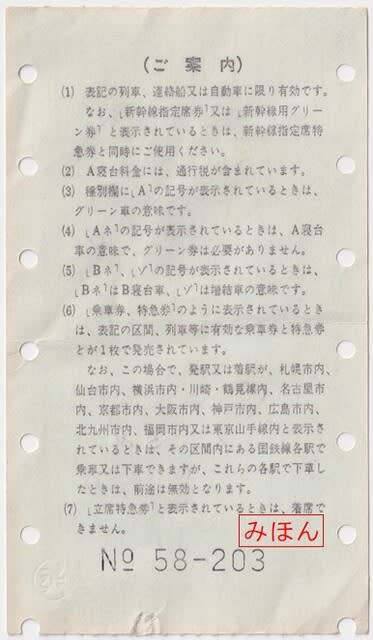

裏面のご案内です。種別欄については(3)のところに記載があります。

伊豆急行線へ直通する列車は連絡急行列車になりますが、直通する急行列車は社線内の急行料金および指定席料金が不要になります。そのため、券面の乗車区間は伊豆急下田駅から東京駅までの全区間になりますが、急行料金および指定席料金は途中の伊東駅で伊豆急行線から国鉄線に接続するところから必要になるため、券面の表記が「連絡急行券」と記載されなかったものと思われます。

| « 前ページ |