趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

小面印刷と集中印刷 ~その2

前回エントリーで小面印刷と集中印刷について記事にいたしましたので、今回は実際に小面印刷と集中印刷で印刷された券を御紹介いたしたいと思います。

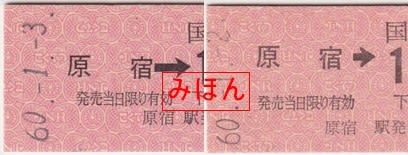

まずは小面印刷で印刷された券です。1985(昭和60)年1月に原宿駅で発行されたもので、桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものになります。

裏面になります。一般的なもので、券番が左右2カ所に入っており、小児断片のある券であっても、切り取った断片の券番が分からなくなることはありません。

同じ1985(昭和60)年1月に原宿駅で発行されたものですが、こちらは集中印刷方式で印刷されたものになります。桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、やはり東京印刷場で調製されたものです。

裏面です。集中印刷券は大人専用券という前提にて印刷されていますので、券番が片方にしかない片券番になります。

集中印刷券 小面印刷券

左が集中印刷券で右が小面印刷券になります。表面についてはさほどの違いがありませんが、集中印刷券は印刷してから切断するという印刷方法のため、ある程度のズレを見込んで余白を多く取っていることから行間が詰められており、若干上下の印刷幅が狭くなっています。

ちなみに、御紹介の券の場合、縦2.5センチ・横5.75センチで券紙の大きさは変わりませんが、印刷面については、横は双方4センチで変わらないものの、縦については小面印刷券が2センチであるのに対して集中印刷券は1.7センチとなっており、0.3センチの余裕を持たせてあるようです。

小面印刷と集中印刷 ~その1

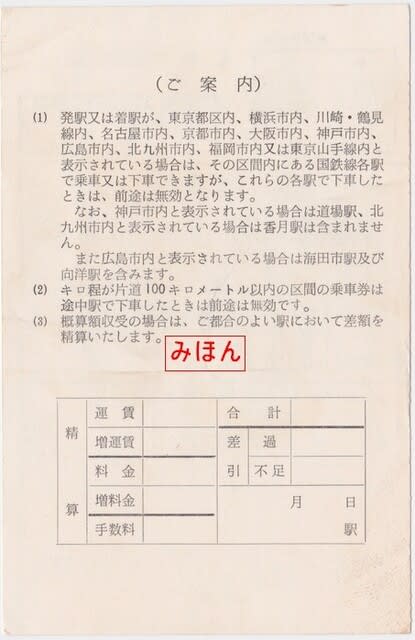

前回エントリーで「集中印刷」ということを申し上げましたが、それについての国鉄東京印刷場が作成した資料がございますので御紹介したいと思います。

👉 クリックすると大きく表示されると思います。

👉 クリックすると大きく表示されると思います。

国鉄の印刷場で硬券を印刷する際、「小面印刷」という印刷方法と「集中印刷」という印刷方法がありました。小面印刷は一般的な印刷方法ですが、集中印刷は需要が多く、一度に大量の印刷枚数を必要とするB型券に使用された特殊な印刷方法です。

小面印刷の場合、白い板紙にまず地紋を印刷し、大截機という切断機で、A・B・C型券については「横片」の5.75センチ幅に9本に、D型券については8.8センチ幅6本に切断し、次に小截機という切断機で、A型券は3センチ幅に13枚、B型券は2.5センチ幅に15枚、C型券は6センチ幅に6枚、D型券はA型同様の3センチ幅に13枚に切断し、硬券の形をした原紙を作ります。そして、原紙に表面および裏面を印刷し、最後に券番を入れます。

普通に私たち素人が考える一般的な印刷方法になります。

それに対し、集中印刷の場合、白い板紙にまず地紋を印刷するところまでは小面印刷と同じ工程になりますが、切断することなくB型券(横5.75センチ x 縦2.5センチ)135枚分(9枚 x 15枚)の表面と裏面および券番を先に印刷してしまい、それから大截機で9本に切断し、次に小截機で15枚に切断するという方法が採られます。

集中印刷方法は比較的手の掛からない印刷方法で、印刷作業にかかる製作費は小面印刷の1/3ほどで済むようですが、1回の印刷で1駅(口座)分を5本に割り当て、同時に27駅分(5本 x 27駅分 = 135枚)の版を2,000枚の板紙に印刷するため、1駅(口座)分が10,000枚(5本 x 2,000枚 = 10,000枚)ということになり、10,000枚単位の大口印刷でないと対応ができなくなります。また、印刷するには印刷方法に由来する条件があり、B型券であることと、小児断片の無い券であること、小児用などといった赤い影文字のない大人専用券であることなどの制約がありました。

そのため、1回に印刷する量が10,000枚未満の小口の印刷には小面印刷が適しており、印刷場では印刷する券や枚数に応じて印刷方法を決めていたようです。

勝田駅発行 勝田から40円区間ゆき片道乗車券

日付が入っていないので廃札になったものではないかと思われますが、常磐線勝田駅で発行された、40円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券も前回エントリーで御紹介いたしましたものと同じ駅名記入式券で、欠札時などの非常時に使用されたものと思われます。

前回申し上げましたが、東京印刷場の駅名記入式券は発行駅名欄が無く、いちいち記載しなくても良さそうではありますが、敢えてゴム印が捺されているものが多く、この券も同じように一番下に発行駅名と思われる捺印があります。

日付が無いため、この券が使用されていた時期が不明ですが、様式としては1972(昭和47)年頃から東京印刷場に登場した様式に準じていることから、その頃から1976(昭和51)年11月の最低運賃が60円となった運賃改定までの間に使用されていたものと思われます。

裏面です。片券番になっていることから、「集中印刷方式」で印刷されたものであり、一回で相当な枚数が調製されたものと思われます。

雀宮駅発行 東京電環ゆき片道乗車券

1974(昭和49)年12月に東北本線雀宮(すずめのみや)駅で発行された、東京電環(現・東京山手線内)ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券は発駅名および運賃を記載する箇所が空欄になっており、欠札等の非常時用として設備されていたと思われる駅名記入式の券になります。

裏面です。券番の他、「東京電環内下車前途無効」の文言が印刷されています。

現在のように乗車券を発行都度端末機や券売機で印刷するのと違い、硬券は予め印刷場で印刷されたものを駅に在庫して発売しておりましたため、印刷発注を忘れたり、予想以上に発売してしまったなどで在庫切れを起こしてしまった際、「間に合わせ」的な非常時用としてこのような券が使用されたりしていたようです。

このような在庫切れの状態は「欠札(けっさつ)」と言われ、一般的にはあまりない「非常事態」ですので、コレクター的にはなかなか巡り合えることではありません。

御紹介の券は、左上の発駅名欄および一番下の発行駅名が同一の「雀宮」というゴム印で捺され、運賃はボールペンによる手書きで記載されています。東京印刷場の駅名記入式券は発行駅名欄が無く、いちいち記載しなくても良さそうではありますが、敢えてゴム印が捺されているものが多く残っているようです。

非常用として駅名記入式の券が各駅に設備されていたのか、それとも、主要駅に設備されていたのか、はたまた鉄道管理局の審査課あたりに請求して取り寄せたのか定かではありませんが、請求する駅の立場としては、在庫管理ができなかったがための請求であり、恥ずかしくて請求しづらいものであったのかも知れませんね。

ただし、運賃の570円はこの券が発行された2か月前の1974(昭和49)年10月に改定された時のものになりますので、運賃改定による新券の印刷で印刷場が繁忙期になり、請求しても印刷されて納品される時間が掛かりすぎ、その間に欠札になってしまったというのが実際であったのではないかと推測することもできます。

ところで、御紹介の券は着駅が東京電環(東京電車環状線)となっておりますが、東京電環という名称はこの券が発行された2年以上前の1972(昭和47)年9月に東京山手線内に替わっていますので、本来であれば「東京山手線内ゆき」というのが正しいということになります。

全く気付かれなかったのでしょうか、それとも駅名記入式の新券が出ていなかったのでしょうか、改称後2年以上に亘って「東京電環ゆき」のまま残り続けていたことになります。

JR九州 市来駅から560円区間ゆき片道乗車券

発行年の記載がありませんが、2018(平成30)年10月にJR九州鹿児島本線の市来駅で発行された、560円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRK地紋のA型金額式大人専用券で、千切り軟券式券になります。

JR九州の簡易委託駅用の金額式券は発駅名印としてチケッターを捺印する方法が採られており、印刷方法がオフセット印刷のものとコピートナーのような印刷のものの2種類がありますが、基本的にどの駅で購入しても同じ様式になります。チケッターですと発行日が同時に捺印されますが、年号がないため、いずれ何年に購入したものなのか、分からなくなってしまいそうです。

券番は冊子単位となっており、当時、各券片にはカッコ書きで冊子の中の枝番のみが印刷されていましたが、現在は7ケタの券番が印刷されているものに替わっているようです。

裏面です。券番等、何も印刷されておらず、真っ白です。

御紹介の券は実際に鹿児島中央駅まで乗車した際に使用したもので、着駅の鹿児島中央駅改札で持って帰りたい旨を申し上げましたところ、

「うす~く捺すので、裏に無効印を捺印させてください」

と言われて捺印されましたが、本当にうす~く捺印され、辛うじて鹿児島中央の文字は見えますが、「無効」の文字が良く見えません。

「あれっ、まっ、いいか」という、大変ゆる~いやり取りの末、戴いて持ち帰ってきました。

同駅は地元自治体である、鹿児島県いちき串木野市が受託している簡易委託駅で、出札窓口にはPOS端末等の出札機器はなく、乗車券の発行は千切り式の常備軟券と補充券で行われています。他に、改札口脇には自動券売機が設置されておりますが、券売機はJR直営で設備され、その売上は市の乗車券類委託販売手数料に加算されないことから、窓口営業時間帯に乗車券を購入する際には窓口で購入するように呼びかけられています。

JR東日本 新型コロナウイルス感染拡大に伴うきっぷの取扱い

新型コロナウイルスは終息の兆しが見えず、JR各社では政府の「緊急事態宣言」発出に伴った対応として、緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛等を理由として旅行を見合わせた場合、「新型コロナウイルス感染拡大に伴うきっぷの取扱い」開始以降に申し出た乗車券類の払い戻しについて、払い戻し手数料を無料にする取扱いが行われています。

管理人は5月末の緊急事態宣言解除後に北海道への出張が予定されておりましたため、所用前日に移動して前泊することとし、東北・北海道新幹線の特急券を購入しておりましたが、5月末に解除予定であった宣言が延長になったことで出張は中止となり、楽しみにしておりました、初めて乗車する北海道新幹線の旅を涙ながらにキャンセルすることになってしまいました。

キャンセルになって払戻しした、新幹線特急券・グリーン券の一葉券です。

青色JRE地紋の特殊指定共通券紙の券売機券で、JR東日本品川駅の指定券券売機で購入したものです。大変残念ではありましたが、高田馬場駅のみどりの窓口で払戻しを受けました。

御紹介の特急券はクレジットカードで決済しておりましたため、払い戻しをする場合、購入した際に使用したクレジットカードが必要になります。

払戻しした際に交付された、クレジットカードのマイナス伝票になります。「商品名:無手数料」という表記に違和感があり、また「¥0」の上にある「IC」が何を表すのか不明ですが、確かに18,840円全額が無手数料で払い戻されています。同じカードで取り扱われておりますので、購入時のR通番(R001)が(R002)になっています。

ご利用票を見る限りでは、原券の購入日とR通番の紐付けはできますが、券番号は変わっており、原券の番号の紐付けが分からなくなってしまうようですが、利用者側からすれば原券の券番が何番であろうと関係ないわけで、問題は無さそうです。

鹿児島交通 加世田車掌区乗務員発行 第1種車内補充券

1983(昭和58)年3月に鹿児島交通枕崎線、加世田車掌区乗務員発行の第1種車内補充券です。

黄褐色しょうけんTICKET地紋の第1種車内補充券で、カーボン紙を挟んで記入する様式です。

この券は西鹿児島(現・鹿児島中央)駅の券売機で購入した140円区間ゆきの片道乗車券を原券として車内で区間変更(乗越精算)したもので、着駅は終着の枕崎駅ゆきとなっています。

「収受または変更区間」の欄を見ますと西鹿児島から枕崎までとなっており、経由欄には「上伊」と記載されておりますが、これは鹿児島本線の上伊集院駅を略して記入したものです。一般的には接続駅である伊集院駅となりそうなものですが、国鉄線内の経路を明確にするため、敢えて伊集院駅ではなく、上伊集院駅にしたのかも知れません。

裏面です。

印刷されているご案内文は当時としては最新のものですので、この券はさほど古い券ではなく、それなりの発行実績があるようです。

同社の車掌さんは比較的御年配の方ばかりで、昔の御年配の車掌さんは達筆なくずし字を書かれる方が多くいらっしゃいました。

鹿児島の  (鹿)という字、現代ではなかなか見かけなくなりました。

(鹿)という字、現代ではなかなか見かけなくなりました。

鹿児島交通 加世田駅発行 枕崎駅ゆき片道乗車券

1978(昭和53)年9月に鹿児島交通枕崎線の加世田駅で発行された、枕崎駅ゆきの片道乗車券です。

桃色しようけんTICKET地紋のB型一般式大人・小児用券となっています。

調製された印刷場は不明ですが、この様式は九州内の私鉄で多用されており、地紋は異なりますが、島原鉄道で使用されている活版印刷様式券と同じ印刷場ではないかと思われます。

地紋を拡大してみました。紋様の真ん中には鉄道の乗車券ですと社紋か動輪、車輪といったものが定番ですが、こちらの地紋は船舶の「救命浮輪」のような感じになっています。

前回エントリーでも御紹介いたしました通り、鹿児島交通枕崎線は昭和58年6月の加世田豪雨による水害によって全線廃線となっておりますが、同社は昭和57年に鉄道を廃止する方針を打ち出していたものの、組合や地元の廃止反対運動で結論が出ないまま水害に被災し、御紹介の加世田駅~枕崎駅間の全区間と鹿児島本線伊集院駅から日置駅間の水害による被害を復旧させることが財政的に困難であったことが、翌59年の3月に全線廃線を決定づけたようです。

西鹿児島駅発行 伊集院接続 日置駅ゆき連絡片道乗車券

1983(昭和58)年7月に鹿児島本線西鹿児島(現・鹿児島中央)駅で発行された、伊集院駅接続、鹿児島交通枕崎線日置駅ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。

乗車経路は、西鹿児島~(鹿児島本線)~伊集院~(鹿児島交通枕崎線)~日置という経路で、途中の伊集院駅で乗換えることになります。

当時の鹿児島交通枕崎線の列車は、1日10往復程度の運転で日中は2時間に1本と大変本数が少なく、一部の列車は途中の加世田駅止まりであったり、朝の混雑時には加世田駅~薩摩湖駅間の、夜の帰宅時間帯に伊集院駅~日置駅間の区間運転があり、3往復については伊集院駅から国鉄鹿児島本線に乗入れし、西鹿児島駅までの列車が運転されていました。そのため、直通列車に乗れば、西鹿児島駅から日置駅間を1本の列車で旅行することができました。

御紹介の券が発行された年の6月21日に加世田豪雨による加世田水害が発生し、枕崎線の線路が甚大な被害を被りました。

加世田水害により、伊集院駅~日置駅間にあるトンネルが漏水して不通となり、加世田駅から先の枕崎駅までの区間についても線路が所々流失したために不通となり、日置駅~加世田駅間のみが運転再開されたものの、伊集院駅~日置駅間および加世田駅~枕崎駅間については復旧されないまま、翌1984(昭和59)年3月に全線廃線になってしまっています。

御紹介の乗車券が発行された時には伊集院駅~日置駅間の鉄道は運休となり、バスによる代行輸送になっていました。

ただし、国鉄との連絡運輸契約上の車両確保の理由と思われますが、自社線内が不通となっていても廃線の日までは鹿児島交通の車両が国鉄線西鹿児島駅~伊集院駅の区間についてダイヤ通り運転されており、国鉄線内のみを往復していました。

加世田の工場の方に伺ったところ、伊集院駅~日置駅間についてはトンネルの漏水のみでレールの流失はなかったため、車両の検査で加世田の工場へ入場させる回送時のみ、旅客扱いをせずに不通区間を自走し、漏水していたトンネルを走り抜けていたそうです。

いくら廃線が決まっていたって言えども、かなり強引なことをされたようです。

新京成電鉄 乗務区乗務員発行 車内補充券

発行時期は不明ですが、新京成電鉄の乗務区乗務員が車内精算で発行した車内補充券です。

黄褐色JPRてつどう地紋の券で、穿孔鋏にて発行するタイプの地図式補充券(図補)になります。

発行年代が不明ですが、北初富駅から北総開発鉄道(現・北総鉄道)が分岐していることや、新鎌ヶ谷駅が開業していないことから、1992(平成4)年以前の様式であると思われますが、国鉄千葉駅前(現・京成千葉)駅、京成千葉(現・千葉中央)駅、センター競馬場前(現・船橋競馬場)駅、葛飾(現・京成西船)駅がすでに改称されていますので、1987(昭和62)年以降の様式であることが分かります。昭和62年から平成4年の間に発行されたものと特定されるかと思われますが、恐らく昭和の時代に発行されたものではないかと考えています。

様式としては親会社である京成電鉄の車内補充券とよく似ておりますが、京成電鉄の券が黄色地紋であることが異なります。

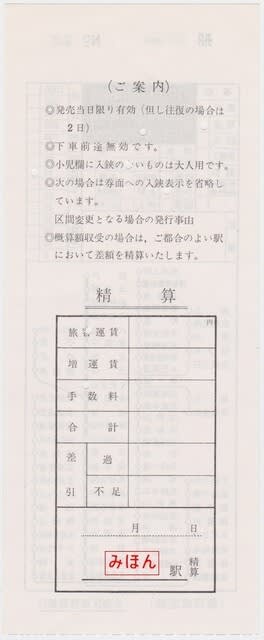

裏面のご案内文です。

片道乗車券として発行された場合は発売当日限り有効、往復乗車券として発行された場合は発売日共2日間有効である旨や下車前途無効であることなどが記載されており、社線完結乗車券および京成電鉄への連絡乗車券として発行することが前提となったものになっているようです。

| « 前ページ |