趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

JR西日本 岩国駅発行錦川鉄道230円区間ゆき連絡乗車券

JR西日本岩国駅で、平成29年8月に前回エントリーの券と同時に購入した、岩国駅から川西駅接続、錦川鉄道線230円区間ゆきの片道連絡乗車券です。

JRW地紋の券売機券で、やはりICカードを使用して購入しています。

JR西日本の券売機発行連絡乗車券の典型的な様式ではありますが、通常であれば「錦川鉄道線」と記載されるところ「錦川会社線」とJR旅客鉄道線のような表記となっている特徴的な券です。

同線にはこの夏、JR東日本烏山線からキハ40が入線して話題になっています。最近営業運転が開始されたようですが、今後の展開が楽しみです。

JR西日本 岩国駅発行JR西日本宮島フェリー宮島ゆき連絡乗車券

平成29年8月にJR西日本山陽本線岩国駅で発行された、宮島口駅接続のJR西日本宮島フェリー宮島駅ゆきの連絡片道乗車券です。

JRW地紋の券売機券で、ICカードを使用して購入したものです。

宮島口以遠の連絡路線名は「JR宮島フェリー」と省略されて記載されています。

この券は実際に使用したものですが、予め購入したうえで錦川鉄道に乗車したため、自動改札機を通していません。乗換駅である宮島口駅では自動改札機を通していますが、岩国駅で通していないためか弾かれてしまい、全く穴の開かない状態で残っています。

終着の宮島駅では乗車券は回収されますが、記念に戴きたい旨を申し出て手元に残すことができました。

同社の券売機による連絡乗車券は金額式が一般的ですが、同区間の場合は着駅が一つしか存在しないため、矢印式のような様式になったものと思われます。

福井鉄道 福井鉄道・えちぜん鉄道特別補充券

もう一回だけ福井鉄道ネタにお付き合いください。

平成28年9月に購入した、駅名式の補充券で、「福井鉄道・えちぜん鉄道特別補充券」という題字があります。

黄色ふくいてつどうCI地紋のノンカーボン式券で、福井鉄道の他、連絡運輸を行っているえちぜん鉄道の区間にも対応しています。

この券を購入した車掌さんは前回エントリーの車内券を購入した車掌さんとは別の方で、この方は「確認・車掌」印ではなく、「使用日」というものを使っていました。

千切り式の車内券は通用する区間用として発売する際に使用しますが、それ以外の区間および小児用券についてはこの券が使用されています。人員欄がありますので、家族連れのような複数人用として発売する際には、全員が同じ区間を乗車するのかを確認のうえ、1枚にまとめて発売していました。

福井鉄道 田原町・商工会議所前~鳥羽中・西鯖江ゆき片道乗車券

もう少し福井鉄道ネタにお付き合いください。

今回御紹介の券は、前回および前々回エントリーの券と同時に購入したもので、田原町・商工会議所前~鳥羽中・西鯖江ゆきの370円の片道乗車券です。

灰色ふくいてつどう自社地紋のB型大の千切り軟券となっています。区間の表記が230円券とは異なっていて、「鳥羽中‐西鯖江⇔田原町‐商工会議所前」となっており、少しは解り易いように思います。やはり同社の運賃表を確認すると分かりやすいですが、均一区間から鳥羽中・西鯖江間ゆき、もしくはその逆用の370円の乗車券ということになります。図示いたしませんが、この券も裏面は地紋が印刷されています。

車掌さんに聞いたところ、千切り式券として用意しているのは均一区間用と230円および370円の3種類のみだそうで、その他の区間については記入式の補充券を使用しているとこのとでした。

福井鉄道 田原町~花堂・ベル前ゆき片道乗車券

前回エントリーで御紹介いたしました市内均一乗車券と一緒に購入した、田原町~花堂・ベル前ゆき230円用の車内乗車券(車内券)です。

灰色ふくいてつどう自社地紋のB型大の千切り軟券となっています。

「田原町~花堂・ベル前」と少々分かりづらい表記となっていますが、同社の運賃表を見ると分かるように、田原町から花堂・ベル前間の専用というよりも、田原町~商工会議所前および福井駅前という均一区間から花堂およびベル前ゆき、もしくはその逆という意味合いの券のようで、実際に福井駅前から乗車した旅客にも発売していました。

図示いたしませんが、この券も均一区間用と同様で、裏面は地紋だけが印刷されています。

福井鉄道 市内均一区間用車内乗車券

平成28年9月に福井鉄道の車内で車掌から購入した、市内均一区間用の車内乗車券(車内券)です。

青色ふくいてつどう自社地紋のB型券大の千切り式軟券となっています。

発行する際には「確認・車掌」というスタンパーを捺印して発売するようになっていて、捺印する部分は丸型の無地紋となっています。

このスタンパーは何となく検札用のような感じの文言となっており、回数券などに入鋏するように検札用を兼ねているのだと思います。

裏面です。

料金機対応とはなっていませんが、裏面にも地紋が印刷されていて、かなり特徴的です。

地紋を拡大してみました。福井鉄道の自社地紋で、まだ福武線のほかに鯖浦線(せいほうせん)や南越線があった時代の乗車券にも同じ地紋がありますので、かなり古い時代から使用されていたものと思われます。

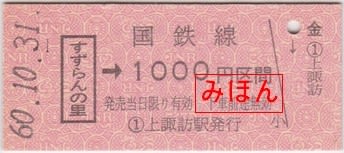

上諏訪駅発行 すずらんの里から1000円区間ゆき片道乗車券

昭和60年10月に上諏訪駅で発行された、すずらんの里駅から1000円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型大人・小児用券で、国鉄末期の民間印刷場で調製されたものです。

すずらんの里駅は、近隣にある電子機器メーカーが、事業所へのアクセスの確保目的に設置を希望し、設置費用を負担してできた駅です。負担額は約2億円と言われています。

開業以来無人駅で、乗車駅証明書発行機はありますが自動券売機の設備はないため、当駅では乗車券の発行はありません。

この券は通常発売のものではなく同駅が開業した時に記念乗車券として発売されたもので、記念乗車券のカテゴリーに入るかもしれません。

裏面です。

民間印刷の通常様式そのままで、記念乗車券であったことを知らないと、一般的に発売されていたものと間違えてしまいそうです。

同駅は現在茅野駅が管理しておりますが、この記念乗車券は上諏訪駅で発行されており、開業時の管理駅がどこであったのか不明ですが、上諏訪駅から移管された可能性があります。

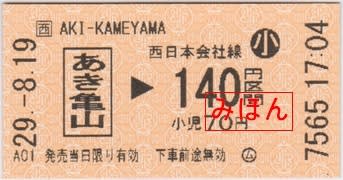

JR西日本 あき亀山駅発行 140円区間ゆき片道乗車券

平成29年8月に、JR可部線あき亀山駅で発行された、140円区間ゆき片道乗車券です。

桃色JRW地紋のA型金額式券売機券で、簡易型の機器より発券されています。

同駅は無人駅となっていますので、発売できる乗車券は券売機の口座のみとなっており、「〇ム」の表示があります。

あき亀山駅はJR可部線の延伸区間の終端駅で、広島市安佐北区に位置していることから広島市内の駅となっています。一度廃線になった可部線の可部駅から三段峡駅間の旧・可部線の廃線区間の軌道敷を活用したもので、電化されたうえで復活となっています。旧・可部線区間として廃止された安芸亀山駅は3km程度離れた場所にあったようです。

現在の駅舎です。

無人駅ですが、新しい駅ですから、デザインは現代的です。

簡易式の券売機と、やはり簡易式の自動改札機が設備されており、ICOCAを使用することができます。

構内には側線があり、広々としています。

きょうは鉄道記念日

今日は鉄道記念日です。拙ブログは何年も更新させていただいておりますが、「隔日更新」となっている関係で、意外と鉄道記念日に更新日が当たるのは少なかったような気がします。

今回は鉄道記念日に因み、鉄道100年であった昭和47年10月14日に東京駅で発行された、鉄道100年記念の乗車券を御紹介致しましょう。

桃色こくてつ地紋のA型矢印式券がついたもので、新橋~横浜間および横浜~新橋間の復刻乗車券と当時の時刻表が付いています。

乗車券部分を拡大してみました。

発行駅は東京駅ですが、乗車券は汐留駅を由来とする新橋駅から、横浜駅を由来とする桜木町駅、そして品川駅に戻るという行程となっています。

桜木町駅のところにカッコ書きで「東横浜」と記載されている謎めいた券です。

裏面です。

注意書きを読むと理解できますが、この券は鉄道100年を記念して、新橋(汐留)駅から横浜(東横浜)駅間に運転されたSL列車に乗車できるようになっているため、このような表記となったと思われます。

汐留駅と東横浜駅は共に貨物駅ですから、この券の運賃は新橋駅と桜木町駅間で計算されているようです。

東横浜駅は東海道本線の貨物支線である「高島線」にあった貨物駅で、桜木町駅に隣接していましたが、昭和56年に廃止されてしまっています。現在は桜木町駅のバスロータリーとなっており、同駅と横浜港新港埠頭に存在した横浜港駅(廃駅)まで結んだ路線も存在し、現在では「汽車道」として歩道化されて現存しています。

今から145年前の明治5年10月14日、新橋~横浜間29kmが開通し、明治天皇の臨席のもと、新橋(のちの汐留)駅と横浜(現・桜木町)駅両駅で盛大な開業式典が挙行され、翌日から正式営業が開始されています。これを記念して、大正11年に国鉄は10月14日を鉄道記念日に制定しています。

実際には日本で初めて鉄道が開通したのは、明治5年6月12日で品川駅~横浜駅間であったようですが、これは仮営業であったということで、本営業である10月14日が採用されたようです。

その後、国鉄が民営化されると何か具合の悪いことがあったのでしょうか、平成6年に「鉄道の日」と改名されて、鉄道記念日とは言われなくなったようです。

富山地方鉄道 新黒部から宇奈月温泉・西魚津ゆき小児用片道乗車券

10月8日エントリーの「富山地方鉄道 新黒部から電鉄魚津ゆき片道乗車券」の続きになります。

富山地方鉄道新黒部駅で発行された、宇奈月温泉・西魚津ゆき小児用片道乗車券です。

桃色富山地方鉄道自社地紋のA型小児用矢印式千切り軟券となっています。「小」の影文字から、日本交通印刷で調製されたものであると推察されます。

同社では有人駅に主要な着駅までの常備軟券が設備されていますが、2012年12月9日拙ブログ「富山地方鉄道 越中舟橋駅発行小児専用券」で御紹介いたしました通り、常備軟券は補助的に使用しているからか、小児専用券の設備例は少なく、御紹介の券は、越中舟橋駅の電鉄富山・不二越・中加積・釜ヶ淵ゆき、電鉄富山駅の立山ゆきと宇奈月温泉ゆき、立山駅の電鉄富山・中加積ゆき、宇奈月温泉駅の電鉄富山・岩峅寺・大泉ゆきの5種類に続いて、現在発売されている6例目の小児専用券となるかもしれません。

| « 前ページ |