趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

保田駅発行 東京山手線内ゆき片道乗車券

1976(昭和51)年6月に内房線保田駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

乗車経路は、保田~(内房線)~浜野・蘇我~(外房線)~千葉(総武線)~秋葉原・東京となり、営業キロ110.5kmの道のりになります。

経由表記は、当時の内房線から東京へ向かう乗車券の殆どが浜野経由となっており、外房線経由で乗車されたりすることの無いように経由を特定するうえで、発駅から浜野間の内房線の駅を指定することが必要であって記載されたものになります。木更津駅などのメジャーな駅ではなく浜野駅というマイナーな駅が選ばれた理由は解りませんが、単純に蘇我駅のひとつ前の隣駅ということであることが理由であったのではないかと勝手に思っています。

三菱石炭鉱業大夕張鉄道 南大夕張駅 普通入場券

1986(昭和61)年9月に、三菱石炭鉱業大夕張鉄道の南大夕張駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人専用券で、札幌交通印刷で調製されたものと思われます。

券紙は真っ白のボール紙のような光沢のあるもので、インクの乗りが悪そうな素材が使用されています。

裏面です。

灰色のザラザラしたもので、小学校の図工で使用した「工作用紙」のような感じの券紙です。

普通入場券の設備はあるものの、近隣には住宅等もさほどなく、末期は殆ど観光客用に設備されていたような状態だったようです。また、小児用入場料金の設定は無かったと思われますが、小児用券は未見です。

三菱石炭鉱業大夕張鉄道は大夕張炭鉱の開発に伴って開通した専用鉄道で、1939(昭和14)年に三菱鉱業株式会社線として地方鉄道に改組され、旅客営業が開始された経緯がありますが、基本的には大夕張炭鉱から採掘された石炭輸送がメインで、その他、林産品の輸送が行われていました。しかしながら、相次ぐ閉山・合理化により、御紹介の券が発行された10か月後の1987(昭和62)年7月に全線廃止されてしまっています。

JR東日本 千駄ヶ谷駅から140円区間ゆき 片道乗車券

前回エントリーで都営地下鉄国立競技場駅で発行された乗車券を御紹介致しましたので、今回は東京2020オリンピックのメインスタジアムに一番近いJR駅である千駄ヶ谷駅で発行された乗車券を御紹介致しましょう。

開会式当日である2021(令和3)年7月23日に、JR東日本中央東線の千駄ヶ谷駅で発行された140円区間ゆきの片道乗車券です。桃色JRE地紋のA型金額式券売機券となっています。

同駅はみどりの窓口等の出札窓口のない駅となっており、旅客が求めるすべての乗車券類を発行することが不可能なことから「〇ム」表記が付けられています。

出札窓口はありませんが、入場券の発売は券売機で行われておりますので購入することができます。

同じ券売機で購入した普通入場券です。

当初は乗車券のみ購入しましたが、やはり入場券も購入しようと思って再度同じ券売機で購入したため、発売時刻が乗車券と2分の差があります。しかしながら、券番は連番であり、それだけ券売機で乗車券を購入する需要が無いことが窺えます。

同駅では指定券券売機でも乗車券を購入することができます。こちらの券には「〇ム」表記はありません。

前回の東京オリンピックでは専用の往復割引乗車券が発売されたりしていましたが、今回はそのようなものが発売されているという情報はありませんでした。

前回の東京1964オリンピック開会式当日である1964(昭和39)年10月10日に東京駅で発売されたもので、首都圏いろいろな駅で発売されていました。

今回も何か発売されるか期待しておりましたが、いろいろと前例のない状況下でのオリンピックでありますし、紙の乗車券というものがある意味過去のものになりつつある現在、このようなものは生まれて来なかったようです。

千駄ヶ谷駅は直営駅ではありますが、先ほど申し上げました通り、みどりの窓口の営業は2007(平成19)年を以って終了しており、出札窓口業務の無い駅となっています。そして、今回の東京2020オリンピック大会の準備として、かつて東京1964オリンピック大会の際に改装された駅舎の再改装工事と、新設された臨時ホーム撤去のうえで西行1番線ホームを新設する工事が実施されましたが、今回のオリンピックはコロナ禍による各イベントの無観客化となり、せっかくの工事が日の目を見られない状態になってしまっています。

東京都交通局 国立競技場駅発行 180円区間ゆき片道乗車券

コロナ渦の中、開催の賛否がいろいろと問われた東京2020オリンピックですが、始まってみれば大勢の人が競技場の上を飛行するブルーインパルスを一目見ようと大勢集まり、今までの開催中止議論は何だったのかという感じです。

管理人は生活の場を競技場近辺に持っていることから、開会式当日の午前中、近所の散歩がてら、駅まで行ってみました。

2021(令和3)年7月23日のオリンピック開会式当日、メインスタジアムとなる国立競技場に一番近い鉄道駅である、東京都交通局大江戸線の国立競技場駅で発行された180円区間ゆき片道乗車券です。

黄色東京都交通局高速鉄道用自局地紋のA型券売機券になります。

東京都交通局(都営地下鉄)の乗車券は、従来の様式に「Toei Transport」「Toei Subway」などの英語表記や、「E-25」という駅ナンバリング、発駅名のローマ字などが犇めき合っており、特に左半分に混雑した印象があります。

その代わり、「発売当日限り有効」「下車前途無効」といったきっぷの効力に関連する文言については英語表記されておらず、インバウンド向けの様式としては片手落ちな感じも否めません。

JR東日本 小田原駅発行 区間変更券 ~その2

前回エントリーの「JR東日本 小田原駅発行 区間変更券 ~その1」で同駅発行の在来線用の区間変更券を御紹介いたしましたが、同駅では長距離用の区間変更券も設備されておりましたので御紹介致しましょう。

廃札券になりますが、同駅発行の新幹線を経由する区間変更券です。青色JRE地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は東海道新幹線停車駅ですので、新幹線への乗換改札口には精算窓口がありますので区間変更券は通年発売されておりますが、同精算窓口はJR東海が運営しており、通年発売のJR東日本の区間変更券はありませんでした。様式的には在来線用のものと同一ですが、「新幹線経由」という経由表記と、民営化してしばらくしてから採用された新幹線経由を示す経由欄したのアンダーラインに特徴があります。

裏面です。

御紹介の券は福岡市内ゆきですので姪浜・下山門・今宿および周船寺駅を除く福岡市内各駅下車前途無効である旨の他、区間変更券独特のものになりますが、“券面に「(コ)○○円」と表示した場合は、表記金額から差し引く額です。”という文言が記載されています。

御紹介の券は福岡市内ゆきですが、他にも名古屋市内・京都市内・大阪市内などの常備券がいくつかあり、常備券の無い区間については入鋏式の特別補充券での対応であったと記憶しています。

新幹線経由の長距離用券となりますと、本来のキセル乗車対策という趣旨から外れてしまいますが、これから新幹線に乗車する旅客から精算を申し出られた場合、「新幹線は先の精算所で」という案内は出来ませんので、ここでの精算をせざるを得なかったという事情があったと考えられます。

また、区間変更の収入配分については追徴金額に拠りますが、一旦旅客が旅行を開始した旅客鉄道会社(JR東日本小田原駅)の収入となり、その後一般的に3000円未満の追徴額については精算をしたJR東日本の収入に組み入れされ、それ以上については営業キロで配分するという運賃配分のルールがあることと、御紹介の券のように全くJR東日本の営業キロが存在しない乗車券を発売しても、JR東海やJR西日本の運賃を収受することで、他社に対する販売手数料収入を得ることができるというJRの内部事情によって、積極的に精算業務が行われていたということもあろうかと思います。

同駅での硬券式区間変更券の取扱いがいつまで行われていたのかは確認しておりませんが、JR東日本では平成初期に硬券を廃止しておりますので、その頃には終了していたのではないかと思われます。また、2003(平成15)年には東西自由通路が開通し、JRと小田急および箱根登山鉄道の改札が分離されており、現在は特別改札そのものが行われることは無いものと思われます。

JR東日本 小田原駅発行 区間変更券 ~その1

前回エントリーで国鉄時代の小田原駅で発行されておりました区間変更券を御紹介いたしましたが、同駅の区間変更券によるコンコースでの精算業務は民営化された後も続けられていた時期がありましたので、その関連の券を御紹介致しましょう。

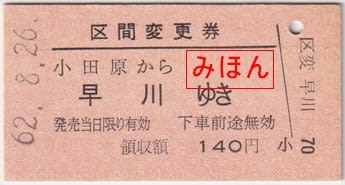

早川ゆきの区間変更券です。

国鉄が民営化されてから4カ月経過した1987(昭和62)年8月に発売されたもので、国鉄時代からの残券を引き継いで発売された、桃色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券になります。

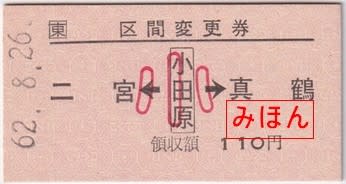

こちらは、同じ1987(昭和62)年8月に発売されました、二宮および真鶴ゆきの区間変更券です。

早川ゆきの券とは様式の異なる矢印式大人・小児用券となっており、民営化後に設備されたもので、桃色こくてつ地紋の過渡期券となっています。

左上、題字の最初には、JR東日本で発行されたことを示す「ロ東」の符号があります。

また、二宮および真鶴ゆきの区間変更券には小児専用券も存在していました。こちらも桃色こくてつ地紋の過渡期券となっています。

民営化過渡期には、こくてつ地紋の過渡期券は民営化後1年間という期限付きで発売することができ、国鉄時代そのままの券や地紋だけが国鉄のままの券などが混在していましたが、旧券の在庫を売り払った順に新様式に移行されており、恐らくこれらの券もJRの新地紋券になって行ったものと思われます。

小田原駅発行 早川ゆき区間変更券

1986(昭和61)年11月に、小田原駅で発行された、早川ゆきの区間変更券です。

桃色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

普通乗車券のような体裁をしていますが、改札内で発売されている補充券の一種であり、硬券式改札補充券と呼ばれたりします。

着駅の早川駅は、小田原駅から静岡方面の隣駅になります。

裏面です。

小田原駅を発駅とした近距離用の券として設定されているからだと思いますが、硬券式の改札補充券にありがちな「券面に「(コ)〇〇円」と表示した場合は、表記金額から差し引く額です。」という案内文はありません。

この券は同駅の構造が国鉄と小田急および箱根登山鉄道が同じ改札内にあったころ、東西を貫く地下コンコースの、小田急および箱根登山鉄道ののりばと国鉄のホームに上がる階段の中程あたりに、臨時にテーブルを置いて特別改札をしていた駅掛員氏から購入したものです。

当時、小田急および箱根登山鉄道ののりばには小田急が運営する中間改札と精算所がありましたが、小田原駅で下車する旅客はそのまま中間改札を通ることができるため、それを利用したキセル乗車が多発していたのでしょう、土曜日曜祝日が多かったと記憶しておりますが、国鉄はゲリラ的に特別改札を行い、乗越精算を兼ねてキセルの摘発を行っていました。

コレクションのために購入したい旨を、その場を通ることのできる有効な乗車券を提示して改札掛員氏に申し出て購入しましたが、当時は記念乗車券ではない普通の乗車券をコレクションするということがあまり一般的ではなかったのかも知れませんが、彼らは「どうしても運賃を払いたくない」無賃客から運賃を「取り上げる」のが任務であるため、ちゃんと運賃を払っていて、なおかつ「2重に」運賃を払いたいという「変なこと」を言う旅客は皆無だったのでしょうか、変人を見るような目で見られたものです。

コレクションとしてこの券を持ち帰ることを理解されると、「本当は売れないんで、使わないでね」と言いつつも、「コレクションならパンチ入れない方がいいですか?」という感じで発売して頂くことができました。

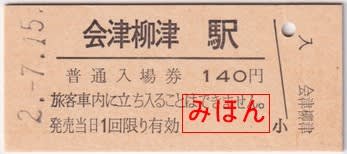

JR東日本 会津柳津駅発行 普通入場券

こちらも「本日より31年前の昨日」になりますが、1990(平成2)年7月15日に、JR東日本只見線の会津柳津(あいづやないづ)駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

会津柳津駅は1928(昭和3)年に会津線の会津坂下(あいづばんげ)駅~当駅間が延伸された時に開業した駅で、現在の只見線が全通した1971(昭和46)年に会津線の会津若松駅~只見駅間が只見線に編入されたタイミングで只見線の駅となっています。

かつては現在の1面単式ホームの他に2面島式ホームを備え、貨物や荷物の取扱いも行う列車交換可能な一般駅でしたが、1日あたりの利用客が100人を割るほどの利用状況になり、1993(平成5)年に交換設備を廃止のうえ、無人駅化されてしまっています。

JR東日本 会津宮下駅から310円区間ゆき 片道乗車券

いまから「31年前の昨日」になりますが、1990(平成2)年7月13日にJR東日本只見線の会津宮下駅で発行された、310円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

会津宮下駅は1941(昭和16)年に会津線の終着駅として開業し、その後会津線は、1956(昭和31)年に同駅から会津川口駅まで延伸開業し、同駅はこの時に途中駅になります。

さらに1968(昭和38)年には会津線は只見まで延伸開業し、1971(昭和46)年には只見線の大白川駅~只見駅間が開通すると、会津線の会津若松駅~只見駅間は只見線に分離され、同駅は只見線の駅となって現在に至っています。

同駅はJR東日本の会津若松駅が管理する直営駅ではありますが、みどりの窓口はなく、出札窓口にはPOS端末が設備され、端末で発券できない指定券類等については料金専用特別補充券(料補)での発行となっています。

伊豆箱根鉄道 箱根園から関所跡ゆき 片道乗船券

1992(平成4)年5月に箱根園港で発行された、関所跡港ゆきの片道乗船券です。

青色JPRてつどう地紋のB型相互式大人専用券で、こちらもシンコー印刷で調製されたものです。

様式的には前回エントリーで御紹介いたしました乗船券と同じですが、着港である「箱根関所跡」が「関所跡」となっています。

同社のHPにあります航路のご案内を見ますと、「箱根関所跡」を「関所跡港」と記載している箇所もありますため、単純にミス券とは言い難いものがありますが、有価証券である乗船券への記載として、印字スペースの都合でもなく正式名称ではない省略表現をするのはあまり例がないように思います。

他にも「関所跡」という表記の乗船券が存在したのかもしれませんが、管理人の手元にある券については他に確認できませんでした。

| « 前ページ |