趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

十和田観光電鉄 十和田市から東京都区内ゆき連絡乗車券

先月末に惜しまれつつ鉄道営業を終了した十和田観光電鉄十和田市駅で発行された、東京都区内ゆきの連絡乗車券です。

日本交通印刷調製の青色TTDてつどう地紋のA型券で、他業者でも使用されている汎用の一般式券です。経由欄には国鉄との接続駅である「三沢」の文字はなく、「仙台経由」とのみ記載されています。

昭和36年に発行された、同区間の乗車券です。

やはり日本交通印刷による調製ですが、3等級制の時代であったため、桃色TTDてつどう地紋のA型券です。こちらも経由表記に「三沢」の文字はありません。

十和田市駅は大正時代に「三本木駅」として開業し、昭和44年に現在の「十和田市駅」に改称されています。改称前である昭和36年に発行されたものですので、発駅は「三本木」となっています。

小田急電鉄 あさぎり号用連絡急行券

昭和62年2月に吉祥寺にある小田急トラベルサービスで発行された、小田急電鉄のあさぎり号用連絡急行券です。

緑色JPR地紋のA型券で、井口印刷による調製と思われます。

国鉄側で発行されているものとは全く様式が異なり、表題には大きく「あさぎり 号」という列車名を記入する欄があり、国鉄のように列車番号を記入するようにはなっていません。どちらかと言えばこちらの方が旅客の側に立った様式です。やはり、乗車日・号車および発車時刻を記入する欄があります。

裏面です。

「国鉄線50kmまで」の表記は裏面に印刷され、発行箇所名も裏面になります。

小田急電鉄の急行券も、昭和50年代は列車番号を記入するようになっていましたが、昭和53年に様式が改定されてからは列車名を記入するようになっています。

町田までのものですが、改定前の急行券です。青色JPR地紋のA型券で、やはり井口印刷による調製のようです。乗車区間の文字が小さく視認性の劣る様式です。

この券には「あさぎり」の表記は一切ありません。

国鉄時代のあさぎり号用連絡急行券

前回エントリーでJR東海のあさぎり号用連絡急行券を御紹介いたしましたが、国鉄時代に発行された連絡急行券を御紹介いたします。

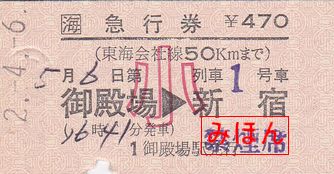

昭和56年3月に御殿場駅で発行された連絡急行券です。

桃色国鉄地紋のA型券で、JR化後のもの同様に名古屋印刷場による調製です。

様式的にはJRになってからのものと同一ですが、JR東海のマークである「口海」マークは当然ありません。

当時の国鉄急行料金には50kmまでの料金設定は無かったため、最短の100kmまでの料金が適用されています。そのため「(国鉄線100kmまで)」ということになります。しかし、乗車キロが25.3kmしかありませんから、100kmまでの料金にお手ごろ感は見られません。

こちらも乗車日・列車名・号車および発車時刻を記入する欄がありますが、国鉄時代は専用のゴム印が用意されており、ゴム印によってすべての欄が記入されています。

列車名についても記入されていますが、「あさぎり〇号」という表記ではなく「2712列車」という列車番号が記載されており、旅客の側からすれば、これがどの列車なのか分かるようなものではありません。

こちらは国鉄末期の昭和62年3月に発行されたものです。

当時、乗車券印刷場の統合および整理に伴い、静岡鉄道管理局管内に設備される硬券乗車券は東京印刷場に移管されておりましたため、この時期の券は東京印刷場で調製されたものとなっておりました。

上の名古屋印刷場のものと比べると活字が細く、かなり様相が異なります。

また、このころになりますと急行料金に50kmまでの料金が設定されましたので、「(国鉄線50kmまで)」という表記に変わっています。

やはり専用の列車指定印が使用されておりますが、捺印圧が強かったようで、ゴム印の余白部分についたインクが付いてしまっており、これが一体になった専用印であったことが分かります。

この券が発行された25日後には国鉄の最終日を迎え、翌日からはJR各社が誕生しております。JR化後の乗車券印刷場は東京印刷場がJR東日本、名古屋印刷所がJR東海のものとなったため、再び名古屋印刷場調製のものに戻されています。

JR東海 あさぎり号用連絡急行券

平成2年12月に御殿場駅で発行されました、小田急線新宿駅までの連絡急行券です。

あさぎり号は小田急線新宿駅~JR東海御殿場線御殿場駅を結ぶ特急列車ですが、平成3年3月までは急行列車でした。

当時は小田急電鉄3000系特急車両(SSE)が使用され、定員乗車制であるために乗車日と列車および号車が指定されていましたが、急行列車は座席を指定しないのが基本だからなのでしょうか、座席は自由となっておりました。

券は桃色JRC地紋のA型券で、名古屋印刷場で調製されています。乗車日・列車名・号車および発車時刻を記入する欄がある特殊な様式です。

御殿場から小田急線との接続駅である松田までは25.3kmであり、JRの急行料金は50kmまでの料金が適用されます。そのため、「(東海会社線50kmまで)」の表記があります。

実際に発行される場面では必要事項が記入されておりますが、発車時刻を記入するため、列車名の記入が省略されていることが殆どであったようです。尤も、「第 列車」では利用客側には伝わるわけではなく、事実上不要な欄となってしまっています。

別の日に発行されたものですが、同区間の小児用券です。

やはり桃色JRC地紋のA型券で、大人・小児用同様名古屋印刷場調製のものです。こちらも、列車名の記入は省略されています。

西武鉄道 武蔵関駅発行の硬券乗車券

今年は遅い春を迎え、東京の桜は先々週の土日が一番の見ごろを迎え、やっと花が散り終わったくらいです。

西武鉄道新宿線の武蔵関駅周辺は、車窓から桜並木が見られるお花見スポットです。武蔵関駅は上石神井駅から1駅目の駅で、東京23区で一番西端にある駅となります。急行は停車しませんが、準急停車駅です。

今年の桜です。幸いにも天気に恵まれた休日はちょうど満開の時期を迎え、沿道は花見客でにぎわいました。

同駅は早いうちから乗車券の発売が券売機化されましたが、非常用として硬券の設備を持っていました。通常は硬券を発売してもらえませんでしたが、平成元年の1並びの日にやっと発売していただけました。

90円区間ゆきの金額式券です。

緑色の西武鉄道自社地紋のB型券で、当時高田馬場駅等の新宿線系統の駅で発売されていた様式の券です。印刷場は不明ですが、井口印刷調製のような感じの券で、池袋線系統の駅で発売されていた山口証券印刷調製のものより券紙がやや厚めで、少々野暮ったい感じを受けます。

硬券の全盛時代は同駅には各種硬券が設備されており、地図式券もありました。

昭和39年6月に発行された地図式券です。西武鉄道自社地紋のB型券で、印刷場はやはり井口印刷っぽい感じですが不明です。

手書き地図式の大変味のある様式で、駅名が改称されてしまった多摩湖(現、西武遊園地)駅や青梅橋(現、東大和市)駅、昭和41年7月に一橋大学駅と統合されて廃駅になってしまった小平学園駅の名前も見受けられます。

長野電鉄 屋代線経由の区間変更券

昭和52年1月に湯田中駅で発行された区間変更券です。

鼠色長野電鉄自社地紋のA型券で、須坂→屋代の表記があります。

この券はすでに長野経由(接続)の乗車券を所持した旅客が、急行志賀号に乗車するなどの理由によって屋代経由に変更を申し出た際に発行されたもので、原乗車券(長野経由)とともに使用する場合のみ有効である旨の注意書きが表面に記載されています。

有効日数は原乗車券に合致させるために発売の都度記入するものとなっていますが、発売額は80円と印刷されております。

当時の運賃表がないのでわかりませんが、須坂~長野接続国鉄線~屋代という経路と須坂から屋代線経由で屋代までの経路の差額が当時80円であったのでしょう。

長野電鉄 屋代線経由の連絡急行券

3月31日に廃線となった長野電鉄屋代線ですが、かつては上野から湯田中までの直通の連絡急行列車「志賀」号が走っていました。

昭和48年の時刻表を見ますと、下り急行「志賀」は上野駅9番線を0753の急行「妙高」に併結されて出発し、大宮・熊谷・高崎・軽井沢を経て1125に屋代駅に到着し、妙高から切り離されて1128に屋代駅と出発して河東線(のちの屋代線)に入り、途中須坂・信州中野に停車して、1222に湯田中駅に到着します。

その後、上野駅を1253にも、今度は急行「信州」に併結された列車が出発し、1714に湯田中駅に到着します。

上り急行「志賀」は湯田中駅を1321と1820に出発し、屋代駅でそれぞれ「妙高」および「信州」に併結され、上野駅に1553と2253に到着するダイヤで運転されていました。

昭和49年4月に湯田中駅で発行された、上野までの連絡急行券です。

桃色長野電鉄自社地紋のA型券で、乗車券同様日本交通印刷調製のものです。経由駅は屋代となっており、屋代線を経由して走っていた急行「志賀」用に設備されていることが分かります。

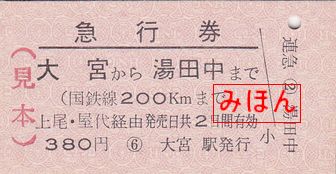

こちらは見本券ですが、1枚目のものとは逆に、国鉄線側から湯田中へ向かう連絡急行券です。

国鉄地紋のA型券で、東京印刷場調製によるものです。発駅が大宮駅のため、急行券が200kmまでとなっておりますが、基本的に長野電鉄発行のものと同じ様式となっています。

こちらは昭和52年10月に新橋駅で発行された、屋代から湯田中までの連絡急行券です。

国鉄地紋のA型券で、東京印刷場調製によるものです。長野電鉄線内のみという特殊な連絡急行券になっています。

裏面です。

屋代までの急行券を所持した場合のみ有効となっており、単独での利用はできないようになっています。

敢えて「急行・指定席券」という表記になっており、自由席利用の旅客に対しては一葉の連絡急行券を発売し、屋代まで指定席利用である旅客のみにこの券が発売されたものと思われます。

長野電鉄 屋代線経由の連絡乗車券

昭和48年11月に長野電鉄須坂駅で発行された、河東線(のちの屋代線)経由の東京都区内ゆき連絡乗車券です。

鼠色長野電鉄自社地紋のA型券で、日本交通印刷調製のものです。経由表記は「屋代・熊谷」となっており、国鉄線との接続駅が屋代駅であることから、屋代線経由であることが分かります。

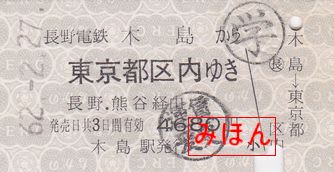

こちらは昭和62年2月に木島駅で発行された、東京都区内ゆきの連絡乗車券です。

経由は「長野・熊谷」となっており、国鉄線との接続駅が長野駅であることから、屋代線経由ではないことが分かります。

昭和60年代の屋代線にはすでに急行列車等の運転はなく、普通列車が走るだけの路線となってしまっていますので、東京方面へ向かう乗客は屋代接続から長野接続に移ってしまっています。

横浜市営バス 「小さな旅」発売終了

横浜市営バス(横浜市交通局)では、26系統および54系統の本牧地区周辺を10時から16時の時間帯に乗り降り自由な乗車券「小さな旅」の発売を終了しました。

(大人用)

(大人用)

(小児用)

(小児用)

大人用と小児用があり、大人用が210円で小児用が110円です。

横浜市営バスの運賃は一部区間を除き大人210円小児110円の均一乗切制となっていますので、この券の料金は1回分の運賃と同額であり、有効区間を2回以上乗車(往復等)する場合に大変お得な乗車券です。

裏面です。

乗車可能な系統と、自由乗降可能な区間が記載されています。

これによりますと、横浜駅前から出る26系統全線と根岸駅前から出る54系統全線に乗車可能で、26系統については大桟橋停留所から終点の横浜港シンボルタワーおよび本牧車庫までの区間が乗り降り自由となっており、54系統については根岸七曲り下停留所から本牧車庫までの区間が乗り降り自由となっています。

時間制限および区間制限のあることで若干使い勝手が悪いものとなっていますが、「発売額=1回分の運賃額」という安価な価格設定を考えますと、地域住民である利用者にとっては大変格安な乗車券であったと思われます。

ホームライナー津田沼号 乗車整理券

昭和61年11月に東京駅で発行された、ホームライナー津田沼号の乗車整理券です。

当時はホームライナー専用の券売機がホームに設置されておらず、コンコースや乗車口付近で係員が整理券の束を持って立ち売りしていました。

券は、車急式のような束になった、補充券のような橙色の国鉄地紋券となっています。日付はある程度の販売見込み枚数分を、予め回数券用の日付印で捺印して発売されています。今もこの券が現役であれば、スタンパーで日付を捺印して発売するようになっていることでしょう。

いつの間にか、このような手売りの乗車整理券は姿を消し、現在は券売機で発行される券が主流となっています。

| « 前ページ |