趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

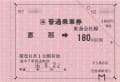

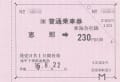

JR東海恵那駅の常備軟券

JR東海の恵那駅には、JRの窓口の他、発売券種に制限がありますが、第三セクターである明智鉄道の窓口でもJR券の発売をしており、こちらは常備軟券での発売となっています。

恵那駅発行の常備軟券で、最安の180円券とその次に安い230円券です。

様式は同じ金額式の券で、JR東海様式である補充券大の券です。JRCピンク地紋ですが、印刷時期の違いとおもわれますが、色合いがかなり違います。

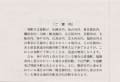

裏面を見ると、これら2種類の券は驚くほど違います。

なぜか180円券にはご案内の文面が印刷されており、230円券にはそれがありません。

JR東海で同じように常備軟券を扱っている伊勢市・津・鵜沼各駅で発売されている金額式券を確認してみましたが、見た限りでは裏面に案内の文面が印刷されている券は見つけられませんでした。

実害はありませんが、恐らく何らかのミスで印刷されてしまったのでしょう。

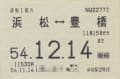

浜松駅 試作定乗印発機券

昭和54年10月16日、東海道本線浜松駅に、乗車券と定期券が印刷発行できる、東洋電機製の定乗印発試作機が導入されました。

試作機発行の乗車券です。浜松駅の2番窓口に設置されたのか、発行箇所名が「浜松駅2」となっています。

当時、印発機発行の乗車券は「縦型」というのが半ば常識のようになっていましたが、試作機のものは現在のマルス発行乗車券の原型のような「横型」の異様式です。

しかし、券紙は通常の印発機のものと共用のため、印字面は他の印発機と同じような印字で、裏面には磁気コーティングはされていない白色無地となっています。

こちらは試作機発行の定期券です。

同じ「浜松駅2」発行のものです。

普及機発行のものと比べると字体が全体に細く、なんとなく弱々しく貧弱に見えます。

このほかにも急行券などの急行券類や入場券なども発券できたものと思われますが、試作機発行の券は残念ながらこの2枚以外に手持ちがありません。

その後この試作機が何時まで使用されたのかは定かではありませんが、試作印発機は東芝等他社製も含め、いづれも比較的短命に終わっているようです。

新幹線列車食堂の領収証(レシート)

来月末、山陽新幹線で運転されている0系新幹線が引退します。

最近青と白のツートンカラーに戻され、最後の姿を見せてくれる0系ですが、老朽化には勝てず、ついに44年の歴史に幕を下ろします。

かつて、0系や100系といった国鉄時代に登場した新幹線には食堂車が連結されており、「新幹線列車食堂」が営業されていました。

新幹線列車食堂では、コース料理や単品料理、軽食や飲み物などのメニューがあり、確か、日本食堂(現在のNRE)や帝国ホテル・都ホテル・ホテル衆楽という業者が営業していたと記憶しています。

少々料金が高めの設定であったことや、コンビニや駅売店で販売されている弁当類が充実してきたことにより需要が減り、ついには廃止されてしまっています。

これは帝国ホテル列車食堂発行の領収証(レシート)です。

ヘッダーには「領収証」の文字と「新幹線列車食堂」の表記があり、発行日の下には「ヒカリ98号」と列車名が記載されています。

商品名は単に「リョウリ19」としか書かれていませんが、この時食べたのはカレーライスでした。昭和59年当時でカレーライスが800円というのは、学生であった私には少々財布に厳しい金額でしたが、恐らく最後になるであろう「新幹線列車食堂」での最後の晩餐(?)を味わいたくて奮発しました。

裏面には「帝国ホテル列車食堂㈱」と「IMPERIAL HOTEL DINING CAR SERVICE」と印刷されており、当時、帝国ホテル本体とは別に「帝国ホテル列車食堂株式会社」という列車食堂専門の会社が存在したようです。

東京駅 2種類の普通手回り品切符

JR東日本東京駅で購入できる第一種普通手回り品切符です。

改札ラッチ内には改札端末等、機械化は進んでいるように見えますが、まだまだこのような「荷札型」の手回り品切符は健在です。

ただし、すべての改札口に置かれているわけではないようで、丸ノ内中央口および八重洲中央口の2箇所だけにしか無いようです。

JR東京駅は、JR東日本の他、JR東海の駅でもあります。

そのため、もう1種類の普通手回り品切符が存在します。

こちらはJR東海東京駅で購入できる第一種普通手回り品切符です。

JR東海の場合は改札口には置かれておらず、東海道新幹線改札内の精算窓口にのみあるようです。

このように、JR東京駅はJR東日本とJR東海の2社が管理する駅のため、発行旅客鉄道会社の違う2種類の普通手回り品切符が存在することになります。

調べてはいませんが、この他、品川駅・京都駅・大阪駅・小倉駅・博多駅といった2社が管理する駅にもこのような事例があるかも知れません。

□九 博多駅の出札補充券

JR九州博多駅発行の出札補充券です。

JR九州は他のJR旅客鉄道会社と違い、補充券を使用する頻度が高いのか、主要駅においては発行駅名が印刷された、発行駅名常備の出札補充券が設備されていることがあります。

特に、JR九州のPOS端末は、JR他社への乗車券を発券する場合でも予め登録された口座しか発券することができないようで、このようなことも補充券の使用頻度が高くなる一因なのかもしれません。

裏面の注意書きを見ますと「九大学研都市」駅の記載があり、最近設備されたもののようです。

料金補充券についても出札補充券同様、主要駅には発行駅名常備のものが設備されており、他社のものと少々雰囲気が異なります。

○企 東京自由乗車券

東京自由乗車券は、東京駅から概ね51~100km圏内の首都圏近郊各駅から東京都山手線内および東北本線田端~赤羽間および尾久駅、赤羽線全線、総武本線東京・秋葉原~錦糸町間を自由乗降区間とした往復割引の企画乗車券です。

これは昭和60年4月に常磐線の土浦駅で発行された東京自由乗車券です。

D型の往復乗車券型で、往券は自由乗降区間までの乗車券で、復券が自由乗降区間でのフリーきっぷと発駅までの乗車券を兼ねた形態になっています。

改札口での認識しやすいようにされているのか、表題のアンダーラインが太い赤線になっているのが特徴です。

裏面には自由乗降区間についての説明等、注意事項が記載されています。

往券および復券を見ますと「□山 東京山手線内」ゆきと一括りになっていますが、裏面の注意事項の通り、厳密に言えば「東京山手線内および東北本線田端~赤羽間および尾久駅、赤羽線全線、総武本線東京・秋葉原~錦糸町間」ゆきというのが正確なところでしょう。

これは見本券ですが、宇都宮地区では大型軟券の様式もあったようです。

裏面の自由乗降区間の地図を見ますと、総武本線の東京・秋葉原~錦糸町間はエリア外となっており、この区間が自由乗降区間に含まれるようになったのは、昭和47年に総武快速線の東京~錦糸町間が開通してから以降のことと思われます。

軟券の注意書きを見ますと、往券の裏の注意書きが「乗車変更はでません。」と印刷ミスがあったり、復券の表および裏の注意書きは「自由に何回でも乗車できます。」と言った具合に表現が変です。

また、硬券および軟券の復券では自由乗降区間を「太線区間内」と表現しているのに対し、軟券の往券には「東京山手線内」と表現されています。

実際に発売された券も同じ状態なのか、少々興味のあるところです。

菅沼天虎さまより、他駅での発売例もあるというコメントを戴き、確認いたしましたところ、軟券の東京自由乗車券は、特定の駅での発売ではあったものの、以下の13駅で発売されていたということがわかりました。

東北本線は古河・宇都宮、高崎線は熊谷・本庄・高崎、上毛線が渋川、両毛線が栃木・佐野・足利・桐生・伊勢崎・前橋。

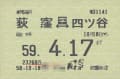

最短距離計算の定期券

昭和59年12月に山手線原宿駅にて発行された、新宿駅までの1個月用常備定期券です。

東京電車環状線相互間内の普通運賃は乗車距離に拘らず、途中下車しなければ最短距離の営業キロで運賃計算がなされますが、定期券の場合は実際の乗車距離での計算となります。

この定期券は原宿から代々木経由新宿ゆきのもので、最短距離を通る、極めて一般的なルートの定期券です。

常備定期券の場合、経由表示があるのが普通ですが、この券にはありません。

通常であれば「代々木経由」と表示すべきでしょうが、「原宿~渋谷~品川~東京~神田~御茶ノ水~四ツ谷~代々木~新宿」という大回りの経路も有効であると解釈されてしまうからでしょうか、敢えてトラブルの元となる経由表示がありません。

その代わり、最短距離であることを示す赤2条斜線だけが印刷されています。

最短距離を示す赤2条の斜線がある定期券はこの他にも例があるようですし、補充定期券で発券された場合でも、赤鉛筆で斜線を2本引いていたようです。

西日本鉄道(西鉄)の特別補充券

前回のエントリーに続き、西鉄の補充券関連の話題です。

西鉄の特別補充券も形態が天神大牟田線系統と貝塚線とで様式が違います。

(天神大牟田線系統用…再度クリックすると大きく表示されます。)

(天神大牟田線系統用…再度クリックすると大きく表示されます。)

こちらは天神大牟田線系統用の特別補充券です。

様式は通常見慣れた(?)手書きの特別補充券に準じていますが、関西地区の私鉄で見られるような改札端末での発行となっています。

改札端末による発行であるためだからなのか、表題は「特別補充券」ではなく、「改札補充券」となっています。

車補同様、下の方に途中下車についての記載がありますが、こちらはJR線との連絡券にも使用できるよう、JR線についても言及されています。

貝塚線各駅には改札端末がないため、手書き様式が使用されています。

こちらは端末発行券とは違い、表題は「特別補充券」となっています。

表面には注意書き等の印刷は無く、裏面に記載されています。

同線では最近まで各駅に特補が設備されていたようですが、現在は各駅のものは返納され、貝塚電車営業所のみに設備されているとのことでした。

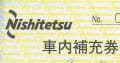

西日本鉄道(西鉄)の車内補充券

西日本鉄道(西鉄)は本線系統の「天神大牟田線」系統と旧宮地岳線の一部である「貝塚線」の2系統に大きく分かれており、それぞれ別様式の車内補充券が設備されています。

(天神大牟田線系統用車補…再度クリックすると大きく表示されます。)

(天神大牟田線系統用車補…再度クリックすると大きく表示されます。)

これは天神大牟田線系統用の車補です。

天神大牟田線系統は本線格の天神大牟田線と支線である大宰府線と甘木線から成る標準軌の路線です。

天神大牟田線には無人駅が3駅ほどあり、日常的に車掌さんが乗車券の発売および集札を行っているため、入手はさほど難しいものではないと思われます。

天神大牟田線系統では、片道乗車券の有効期間は当日限りですが、大人330円区間(小児170円区間)以上の場合、途中下車が可能です。

そのため、右下にその旨の案内が記載されています。

こちらは貝塚線用の車補です。

貝塚線は2007年4月までは宮地岳線という線でしたが、西鉄新宮~津屋崎間の廃止に伴って宮地岳駅が廃止されたため、貝塚線に改称されています。

貝塚線には支線はなく、全線単線狭軌の路線です。

貝塚線は全線乗っても260円区間までという短距離路線のため、天神大牟田線系統とは違い、途中下車の制度は適用されず、こちらの券には「下車前途無効」としか記載がありません。

また、全列車ワンマン運転ですが無人駅は無く、車補は設備されていても殆ど使用されていません。そのため運転士さんは車補を携帯しておらず、通常は貝塚駅の貝塚電車営業所には置かれているのみのようです。

西鉄の車補は、どちらの系統の券もボールペンによる記入式のノンカーボン式の券で、左上には「Nishitetsu」のロゴの入った黄色CI地紋となっています。