趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

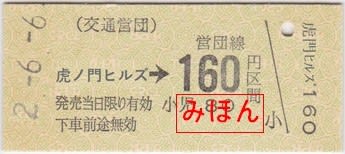

東京メトロ 虎ノ門ヒルズ駅乗車券

今月、2020年6月6日に東京メトロ日比谷線の新駅である虎ノ門ヒルズ駅が開業しました。

新型コロナウイルスの懸念がありますので、管理人はまだ同駅に行っておりませんが、東京メトロのホームページを見ると、新型コロナウイルス対策だけではないと思われますが、高輪ゲートウェイ駅のような混雑による混乱を避けるためでしょうか、記念乗車券の発売は通信販売のみとなっているようです。

東京メトロには通常発売の硬券乗車券は当初から設備されていませんが、これがもし営団地下鉄時代の出来事であったらと考えて、「変なきっぷ営団バージョン」を妄想で拵えてみました。

こんな感じになったのかなぁ~と思っています。

緊急事態宣言や東京アラートは解除されていますが、まだ油断できない状況であることは間違いないと思います。

早く鎮静化して、「新駅詣」ができる日を待ちたいと思います。

上田電鉄 上田から上田原ゆき片道乗車券

今週一週間に亘って上田交通上田駅で発行された上田原ゆき片道乗車券を御紹介致してまいりましたので、上田電鉄となった現在の同区間用の硬券乗車券を御紹介致したいと思います。

2010(平成22)年8月に上田電鉄上田駅で発行された、上田原ゆきの片道乗車券です。青色BJRじどうしゃてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、やはり日本交通印刷で調製されています。

上田交通時代のものとは様式的には変化ありませんが、日本交通印刷の仕様変更により、地紋がTTDてつどう地紋からBJRじどうしゃてつどう地紋に変わり、印刷方法も活版印刷からオフセットの印刷方法に変わっています。

ただし、これらの変化は上田交通時代に行われており、上田電鉄となってからの様式の変化は確認しておりません。

こちらは1995(平成7)年6月に発行されたもので、地紋がTTDてつどう地紋からBJRじどうしゃてつどう地紋に変更となっていますが、まだ印刷方法は活版印刷のままでした。

こちらは2005(平成17)年10月に発行されたもので、印刷方法が活版印刷からオフセット印刷に改められています。

印刷方法が変更となっても字体に大きな変化はありませんが、

上のオフセットと下の活版を比べると、若干字体の太さが異なります。

また、上のオフセットと下の活版を比べると、ひらがなの「り」に大きな違いがあったりします。

上田交通 上田から上田原ゆき片道乗車券 ~その4

かつて上田交通上田駅のホーム上には国鉄線からの乗継客のための精算兼出札の窓口のある小屋のような事務所があり、そこでは社線内の乗車券を発売しておりました。

こちらは2020年6月20日にエントリーした記事で御紹介した券の再掲になります。

この事務所ではこのような様式の券を発売しておりましたが、昭和40年代の券を見ますと、発行箇所名が「上田駅」ではなく、「(社)上田駅」となっておりました。

1972(昭和47)年9月に発行された上田原ゆきの片道乗車券です。青色TTDてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

発駅のところは「(示土)」という旧字体が使用されておりますが、発行箇所名の部分は「(社)」という新字体になっています。

恐らくこの頃は国鉄上田駅に券売機が設備されていませんでしたので、国鉄発行の券と区別がしやすいように符号を付けていたものと思われます。

この頃、「(社)」が「○社」という符号になったものも登場していたようですが、あいにく上田原ゆきの券に該当するものが手元にございませんでした。

こちらは別所温泉ゆきの券ですが、発駅および発行箇所名の「○社」の表記になった券になります。

この他に発駅と発行箇所名の双方が「(社)」という券も見られますので、様式の変化というわけではなく、印刷時期によって使用される活字が異なっていただけ、という方が妥当かも知れません。

上田交通 上田から上田原ゆき片道乗車券 ~その3

前回エントリーで、国鉄上田駅で発売された上田交通の乗車券を御紹介いたしましたが、同駅では硬券だけではなく、専用の券売機が2台置かれており、殆どの旅客は窓口ではなく券売機で購入している様子でした。

特に、同駅は信越本線の特急(あさま号・白山号)や急行(信州号)などの優等列車が停車する駅であり、窓口は2窓くらいしか開いていませんでしたから、旅客は必然的に待たずに買える券売機の方に足が向いたのだと思います。

1986(昭和61)年3月に国鉄上田駅の券売機で発行された、上田交通上田原ゆきの片道乗車券です。

青色無地紋のA型キレート式矢印式券となっています。硬券では「上田原ゆき」と同一運賃帯の最遠駅の表記されておりましたが、券売機券はなぜか矢印式となり、同一運賃帯である赤坂上駅も記載されていますが、なぜか城下駅と三好町駅の記載がありません。

この券がキレート式という地方私鉄では珍しい印字方法が採られている背景は、国鉄側が券売機を設備した関係と思われ、字体も国鉄のものに準じたものになっています。

この当時は同社の駅員配置駅である上田原・塩田町・別所温泉駅には券売機の設備はなかったため、同窓口の券が同社唯一の券売機券となっていたと記憶しています。

参考ですが、その次の区間である寺下ゆきの券です。

この運賃帯は寺下駅のみであるためか、一般式となっておりました。

その後、同券売機は老朽化によってサーマル式の機器に更新されておりますが、購入するのを失念しております。確か、更新後は別所温泉駅や無人化以降の上田原駅に設備されたものと同じ金額式券だったと思います。

上田交通 上田から上田原ゆき片道乗車券 ~その2

前回エントリーで、上田交通上田駅で発行された、上田原ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたので、今回は国鉄側の窓口で発行された券を御紹介いたしましょう。

1976(昭和51)年8月に国鉄上田駅窓口で発行された、上田交通上田原ゆきの片道乗車券です。

青色TTDてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

前回エントリーで御紹介いたしました券を再掲致します。

様式としては同一ですが、国鉄側で発行された券には「(上田交通)」の社名右側に長野鉄道管理局管内で発行されたことを示す「○長」の符号が付けられ、発行箇所名に窓口番号の「○3」が付けられています。

上田交通 上田から上田原ゆき片道乗車券 ~その1

1981(昭和56)年12月、上田交通(現・上田電鉄)上田駅で発行された、上田原ゆきの片道乗車券です。

青色TTDてつどう地紋のB型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

当時の上田駅は現在のJR上田駅およびしなの鉄道上田駅である国鉄上田駅と同一の改札内にあり、現在の「お城口」側の出改札業務は国鉄に委託されており、上田交通のホーム内に小さな精算所兼乗務員休憩所のような小屋がありました。

現在の「温泉口」側には出口は無く、現在の駅前ロータリー部分に上田交通の側線があり、その先の東急REIホテルがあるあたりに上田電鉄バス(現・上田バス)の車庫がありました。

当時撮った上田交通上田駅に停車している丸窓電車です。この当時は写真を撮りたいと駅事務所に申し出れば、二つ返事で許可を貰え、構内に留置されていた車両群を写真に収めることができた時代でした。

上田交通のホーム先は国鉄信越本線の側線になっており、撮影時には貨物列車が運転停車しておりました。この側線部分が現在のしなの鉄道のレールにあたるところと思われます。

昨年(2019年)10月に市内を襲った台風19号で、上田駅~城下駅間にある千曲川を渡る鉄橋である千曲川橋梁が崩落し、現在同線は上田~城下間が不通となり、バスによる代行輸送を実施しています。

地元自治体である長野県上田市は同橋梁を市の所有するものとし、現在市によって本格的な復旧作業が進められています。

市が鉄橋を所有するのは、国の特定大規模災害等鉄道施設災害復旧事業費補助を活用するためで、同線が赤字事業者の赤字路線であるという前提条件をクリアすることから同補助を利用することにより、総事業費の97.5%が国負担となるということです。

まず上田市は上田電鉄から崩落した鉄橋の寄附を受け、市の資産にしたところで修繕費用である約8億6000万円を19年度一般会計の補正予算に追加計上するという方法が採られているようです。

有明駅発行 東京都区内ゆき片道乗車券

前回エントリーで、2016(平成28)年3月にJR東日本有明駅で発行された、東京都区内ゆきの片道乗車券を御紹介いたしました。

今回は、国鉄時代の同駅で発行された、東京都区内ゆきの片道乗車券を御紹介致しましょう。

まだ国鉄時代の1983(昭和58)年9月に、大糸線有明駅で発行された東京都区内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、新潟印刷場様式から民間印刷に移行された、国鉄末期の様式になります。

前回エントリーで御紹介いたしました、JR化後の同駅から東京都区内ゆきの券を再掲致します。

金額こそ変更になりましたが、記載されている内容はほぼ同一で、硬券時代から比較的基準が曖昧であった経由表記までが一致しています。

JRの券については「東京都区内 各駅([区]表示駅)下車前途無効」という記載がありますが、硬券にはありません。

硬券の裏面になります。JRの軟券では表面に記載されていた、「東京都区内各駅([区]表示駅)下車前途無効」という文言は、そっくりそのまま裏面に記載されています。

ここで「あること」に驚きました。

JR化後の券の裏面の画像を再掲いたします。なんと、国鉄時代の券とJR化後の券が、双方とも券番が0990番だったのです。

このことに気づいたとき「かなりの偶然」としか言いようのないほどの驚きでした。

JR東日本 有明駅発行 東京都区内ゆき片道乗車券

2016(平成28)年3月に、JR東日本大糸線にあります有明駅で発行された、東京都区内ゆきの片道乗車券です。

青色JRE地紋の軟式A型一般式大人・小児用の常備券です。

経由表記は「岡谷・三鷹経由」となっており、乗車経路は有明~(大糸)~松本~(篠ノ井線)~塩尻~(中央東)~神田~(東北)~東京という経路で、営業キロ253.8km、運賃計算キロ255.6km、有効期間3日間となります。

この券は、現在はPOS端末が導入されております同駅で発売された常備軟券末期の様式で、この券が発売された翌々日の営業を以って発売が終了しております。

入鋏等が全くなされておりませんが、この券は実際にスーパーあずさ号に乗車した際に実使用したものです。

裏面です。同駅では硬券時代の乗車券箱と硬券ホルダーを使用して発売しておりましたため、売上精算時のチェックが硬券時代のものと同じように付けられています。

この券の券番が、後になって驚きの元となることがありましたが、実際に使用している際には気づく余地もありませんでした。

何が起こったのかは、次回御紹介致しましょう。

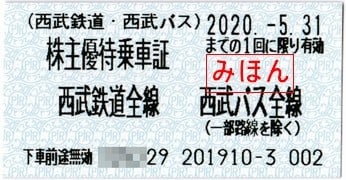

西武鉄道 株主優待乗車証

西武鉄道が株主に発行する優待乗車証です。

PJRてつどう地紋のA型印発券で、裏面は黒色の磁気券となっています。

この券は本年5月31日まで有効のもので、毎次券紙の地紋色が変更となるようで、この次に発行されたものは緑色地紋になっています。

題字の「(西武鉄道・西武バス)」となっております通り、この券は西武鉄道全線の他、系列の高速バスなどの一部路線を除いた西武バス全線も利用することができます。

1枚につき1名1回限り有効で、途中下車は出来ません。

一番下の行の「下車前途無効」の右側には券番6ケタがあり、上4ケタは配布先ごとの識別番号のような券番で、下2ケタは上4ケタの番号に対する発行番号になっており、この券は29枚目ということになります。

その次の「201910-3」は発行日ですが、最後の「002」が不明で、恐らく発行した機器番号ではないかと推測されます。

鉄道で使用する時はそのまま自動改札を通ります。

別の券ですが、西武柳沢駅の改札を通した券になります。自動改札を通すと、使用した日と入場駅名が印字されます。

印字部分を拡大してみました。かなり重なってしまい、パッと判断しづらいところですが、全線乗車できる乗車証ですので、使用するにあたって特段支障はないものと思われます。

小田原急行鉄道 代々木八幡駅発行 小児用乗車券

日付が曲がって印字されているので不明なところがありますが、恐らく1939(昭和14)年8月に、小田原急行鉄道(現・小田急電鉄)代々木八幡駅で発行された、新宿・小田急本社前、下北澤・豪徳寺間ゆきの小児用片道乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋のB型矢印式券となっています。

発駅である代々木八幡駅から新宿方面の着駅は新宿駅および小田急本社前(現・南新宿)駅で、小田原方面の着駅は下北澤(沢)・豪徳寺間となっており、その区間内には世田谷中原(現・世田谷代田)駅・梅ヶ丘駅の2駅が含まれます。

当時の同社普通乗車券の有効期間は発売日共2日間であったようで、途中下車が可能であったようです。ただし、運賃が同額である共通区間内は途中下車できないようでしたので、実質的には新宿方面では参宮橋駅・山谷(廃駅)駅が、小田原方面では代々木上原駅・東北沢駅が途中下車可能駅となります。

小田急本社前駅は現在の南新宿駅になります。同駅に小田原急行鉄道の本社が隣接していたことからこのような駅名になった駅ですが、戦時中の1947(昭和17)年5月に同社が東京横浜電鉄などと合併して東京急行電鉄(大東急)となった時に南新宿駅に改称されているようです。小田原急行鉄道当時の本社ビルは現在でも小田急南新宿ビルとして現存していますが、南新宿駅は新宿駅の重層化工事の際に分岐線を作るうえで支障となり、小田原方面に路地1つ分移転しています。

裏面です。

券番のほかに「共通區(区)間内下車前途無效(効)」の文言と「代々木八幡驛(駅)發(発)行」の発行箇所名が記載されています。

いちばん上の「い」というのは循環符号であると思われます。

| « 前ページ |