趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

稲城長沼駅発行 小田急小田原線経由 240円区間ゆき通過連絡乗車券

前回および前々回のエントリーで都区内発の社線経由南武線内駅ゆきの通過連絡乗車券を御紹介いたしましたので、今回はその逆経路となります、南武線発の社線経由南武線内駅ゆきの通過連絡乗車券を御紹介したいと思います。

1979(昭和54)年2月に南武線稲城長沼駅で発行された、小田急電鉄小田原線経由の都区内方面ゆきの通過連絡乗車券です。

桃色こくてつ地紋の地図式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

再掲しますが、都区内側の駅で発行されたものと雰囲気が異なり、改札現場の視認性を高めるためと思われますが、発駅の四角囲みが若干大きく、また、地図の太線も若干太く、着駅名の文字も若干大きなフォントで印刷されています。

乗車経路は、稲城長沼駅~(南武線)~登戸~(小田急小田原線)~新宿~(山手線および中央本線)~目白・巣鴨間および渋谷・五反田間、四ッ谷・御茶ノ水間の1駅ゆきというものになり、国鉄線区間と国鉄線区間の間に小田急電鉄小田原線が入る通過連絡となります。

南武線発の通過連絡乗車券は都区内側の共通着駅が多く、相互式では着駅ごとに口座を設備しなければならないほか、実際の乗車経路によって最短駅と最遠駅が逆転してしまうなど、着駅の表示方法が不明瞭になってしまうことから地図式券が一般的なようで、管理人は国鉄時代の南武線発の相互式の通過連絡乗車券は確認したことはありません。

裏面です。一般的な地図式券同様に「表面太線区間の1駅ゆき」と「発売当日限り有効 下車前途無効」の文言があり、その上に「小田急線経由」の経由表記があります。

こちらは同じ南武線の久地駅で発売されたものですが、やはり、都区内発より活字の大きさが若干大きめに印刷されています。

新大久保駅発行 東急東横線経由 武蔵溝ノ口ゆき 片道通過連絡乗車券

1984(昭和59)年5月に山手線新大久保駅で発行された、東急東横線経由武蔵溝ノ口ゆきの片道通過連絡乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型相互式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

乗車経路は新大久保駅~(高田馬場・新宿経由)~渋谷~(東急東横線)~武蔵小杉~(南武線)~武蔵溝ノ口というものになり、国鉄線区間と国鉄線区間の間に東急東横線が入る通過連絡となります。経由欄には「渋谷・武蔵小杉経由」とのみ記載されており、その内容を理解しなければ東急東横線経由であることがわかりません。文字も小さく、途中の渋谷・武蔵小杉両駅の国鉄および東急の駅員の視認性という面ではあまり使い勝手が良いとは言えません。

前回エントリーで、都内発の地図式通過連絡乗車券は、作成に手間がかかる割に着駅が少なく、なおかつ、大人専用券と小児専用券を双方設備する必要もあることからでしょうか、地図式券で設備されている駅はさほど多くは無く、相互式での設備例が多かったと申し上げましたが、管理人は前回御紹介いたしました秋葉原駅の他に地図式の硬券を発行していた駅を探し出すことはできず、辛うじて券売機発行の地図式券が新宿駅にあったのみであり、その他の駅は相互式が多かったようです。

相互式券は活字の羅列のみですので印版の作成が簡単であり、また、大人・小児用券が作成できることから設備する口座をまとめることができる利点があります。

南武線の着駅は都区内側のように共通着駅が多くはないため、相互式で十分であったことが相互式券が多かった理由の一つと思われます。

裏面です。経由表記等は表面にありますので、裏面については券番のみになります。

ちなみに、新宿駅周辺の代々木駅および原宿駅の発売分についても相互式券しかありませんでした。

(代々木駅発行分)

(代々木駅発行分)

(原宿駅発行分)

(原宿駅発行分)

図示いたしませんが、原宿駅分については券番が0008となっており、あまり需要ある口座とは言えない状況でした。

秋葉原駅発行 小田急小田原線経由 宿河原ゆき 片道通過連絡乗車券

前回エントリーで新宿駅の券売機で発行された通過連絡乗車券を御紹介いたしましたので、今回は秋葉原駅で発行された、硬券の通過連絡乗車券を御紹介いたしましょう。

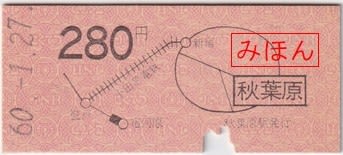

1985(昭和60)年1月に秋葉原駅で発行された、小田急電鉄小田原線経由の南武線宿河原ゆきの通過連絡片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型地図式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。乗車経路は秋葉原駅~(御徒町又は神田経由)~新宿~(小田急小田原線)~登戸~(南武線)~宿河原というものになり、国鉄線区間と国鉄線区間の間に小田急小田原線が入る通過連絡となります。

券売機券同様、社線区間については「++++++」という線で表されており、小田急電鉄の文字が確認できます。

東京印刷場の地図式券には小児断片のある大人・小児用券というものが無く、専用券のみの設備になりますので、同区間には小児専用券の設備もありました。

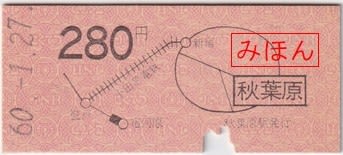

1984(昭和59)年3月に秋葉原駅で発行された、同区間の小児専用券になります。

双方とも昭和通り側の窓口で購入しておりますが、昭和59年3月の時点では菅沼式のダッチングマシンが設備されていましたが、大人用を購入した昭和60年1月の時点では、天虎式のダッチングマシンに替わっていたようです。

大人専用券の裏面です。「表面太線区間の1駅ゆき」および「発売当日限り有効 下車前途無効」の文言の他、「小田急線経由」という経由表記が記載されています。

こちらは小児専用券の裏面です。「小田急線経由」という経由表記の印刷が漏れてしまっているようですが、この次に請求されたロットについてはきちんと印刷されていたのを確認しています。

都内発の地図式通過連絡乗車券は、作成に手間がかかる割に着駅が少なく、なおかつ、大人専用券と小児専用券を双方設備する必要もあることからでしょうか、地図式券で設備されている駅はさほど多くは無く、次回御紹介したいと思いますが、相互式での設備例が多かったように感じます。

新宿駅発行 東急東横線経由 武蔵中原・津田山間又は向河原・矢向間ゆき 片道通過連絡乗車券

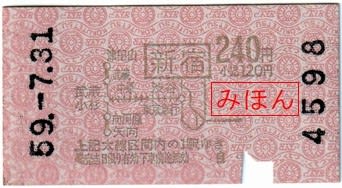

1984(昭和59)年7月に新宿駅の券売機で購入した、東急東横線経由、武蔵中原・津田山間又は向河原・矢向間ゆきの片道通過連絡乗車券です。

桃色こくてつKOKUTETSU特殊用地紋の地図式A型キレート式券売機券です。

乗車経路は新宿駅~(新大久保・大久保・代々木経由)~渋谷~(東急東横線)~武蔵小杉~(南武線)~武蔵中原・津田山間又は向河原・矢向間というものになり、国鉄線区間と国鉄線区間の間に東急東横線が入る通過連絡となります。

このように間に私鉄(社線)が入る場合、前後の国鉄線区間は合計して計算され、通算された運賃に社線の運賃が加算されるようになっています。そして、乗車券の有効期間については国鉄線および社線の営業キロを合算し、国鉄の規定に沿って計算されています。

地図部分を拡大してみました。社線部分の渋谷~武蔵小杉間については「++++++」という線で表されており、東京急行電鉄(東急電鉄)を表す「東京急行」の文字が確認できます。

乗車券における通過連絡の取り扱いは、国鉄線~社線~国鉄線となる一つの運送契約の中に国鉄2回と私鉄1回分の初乗り運賃が加算されることになって割高になってしまうことから、国鉄線区間を一つの区間として見なして運賃計算をする緩和措置によるものでありましたが、運賃計算が複雑であることと、SuicaなどのIC乗車券の普及により、2010(平成22)年3月のダイヤ改正の時に見直され、普通旅客の渋谷~武蔵小杉間の通過連絡運輸は廃止されており、現在はこのような乗車券を購入することはできません。

帝都高速度交通営団 西日暮里駅から100円区間ゆき片道乗車券

営団地下鉄の印刷がおかしな切符、第2弾です。

今回御紹介する券が、千代田線西日暮里駅の国鉄との乗換精算窓口に設備されておりました100円区間ゆきの片道乗車券です。

B型金額式大人・小児用券で、一瞬見たときは普通の100円区間ゆきの乗車券に見えますが、よく見ると券の色が違います。本来であれば緑色JPRてつどう地紋の地模様が入っているはずなのですが、入場券のような白色無地紋になってしまっています。

裏面です。

通常、裏面には地紋は入りませんが、この券の場合、地紋が裏面に印刷されてしまっています。恐らく、印刷工程のなかで、地紋を印刷してから表面を印刷する小面印刷の際、装填など何らかのトラブルがあって券紙が表裏逆さまになってしまい、そのまま印刷されてしまったものと思われます。

帝都高速度交通営団 某駅から???円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーで国鉄の活字が逆さまになった券を御紹介いたしましたので、今回と次回の2回に亘り、帝都高速度交通営団(営団地下鉄。現・東京メトロ)の印刷エラーとなった券を御紹介したいと思います。

1983(昭和58)年の夏に、営団地下鉄に就職された高校の先輩から戴いたもので、某駅で発行された金額式乗車券です。

緑色JPRてつどう地紋のB型金額式大人・小児用券ですが、表面の印刷が飛んでしまっています。先輩は当時、同社の駅務を担当していたのですが、旅客から請求されて「ちょうど10000番なんだな」と思って券箱から抜いた矢先、表面を見てびっくりしたそうです。先輩は「やばっ」と思って次の券を抜いて、異常が無いことを確かめて発売したそうです。

そして、乗車券を蒐集している後輩の私を思い出し、上司に相談し、きちんと所定の運賃分のお金を駅に納めて引き取ったそうです。

全く印刷がされていませんが、小児断片のところを見ると、印圧が強かったのでしょうか、なんとなく印版に押されたような跡があります。

その部分を拡大してみました。なんとなく、小児断線の斜め線の跡のようなものが見えます。

裏面です。あまりご覧になった方はいないかもしれませんが、券番が4ケタの場合、0001から9999まであることが考えられますが、10000枚単位でなければ管理がしづらいので、0000を以って10000番としています。印刷会社によっては、敢えて御紹介の券のように0000の上に1を手捺しで付け加えて10000とするものもあるようです。

営団地下鉄が東京メトロになって17年が経過し、今更時効ではあるとは思いますが、先輩の駅での行為が正しいかどうか定かでは無いので、駅名は伏せておきます。

尻手駅発行 120円区間ゆき片道乗車券

1980(昭和55)年2月に、南部線尻手駅で発行された120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

駅で購入して入場してから、何となく券面に違和感を感じました。電車に乗車して目的地の川崎駅へ行くまでの間、ずっと眺めていて気づきました。120の百の位の数字が上下逆なのです。

乗車券は印刷されてからきちんと検査を受けて出荷されるはずではありますが、こういう印刷ミスを犯してしまったまま世の中に出てしまった券はボチボチ見かけます。

この券がなぜ出荷前の検査を潜り抜けて出荷されてしまったのかはわかりませんが、もしかすると集中印刷であったためであったのかもしれないと考えています。

乗車券の印刷方法については拙ブログ2021年6月28日エントリーの「小面印刷と集中印刷 ~その1」にありますように2種類の印刷方法がありますが、印刷前に裁断された券紙に1枚づつ印刷する小面印刷に対し、今回御紹介の券は大判の券紙に一度に135枚を印刷してから裁断する集中印刷の方式によって印刷された券です。

裏面を見ると集中印刷特有の券番表記になっています。仮に印刷時にすべての券が10,000枚請求であったとすると1回の印刷時に27口座分の券が同時に印刷されることとなり、1枚の版に同じ券の印版が5カ所作成されることになります。

御紹介の券の券番は7814番ですので、1,563枚目の4枚目の版になり、仮に5つある印版のうちの4版だけ、活字が逆さになっていた場合、1枚目から逆さになっている時よりも4枚目の4の倍数の券だけの方が気づかれにくいということになります。

あくまでもこれは私見であり、推測です。

ここで「私見です」とか「推測です」と申し上げると、すぐに「おまえはやっぱり馬鹿だ」だのという中傷的なコメントを入れてくる人がいますが、中傷的なコメントに対して、目くじらを立てていても自分を消耗するだけだし、面倒くさいのでスルーします。それ以上を考える必要もなければ、反論を考える時間の方が惜しいからです。

スルーすると書きましたが、なにもそういうコメントを読んでいないわけではありません。むしろ書いている人に尊敬すらしています。何故ならば、その人はご自身が好きではない(むしろ嫌いな)ブロガーの記事を隅から隅まで読んでいるからこそ、中傷するコメントが書けるのです。私だったら、そう言う記事に出会っても、読む時間が無駄なので、読みもせずに次に行きます。

コメントを書いてくれることに関して管理人としてはうれしいですが、顔が見えない分、配慮やマナーのない発言やコメントに対して承認する気も返信する気もありません。

多くの人は無駄なことに時間を使うのは嫌です。だから、普通なら嫌いなブロガーの記事なんて「読まなければいいじゃん」と思うけれど、それでも無駄な時間を費やして隅から隅までよく読んで、さらにはもっと無駄な時間を費やしてコメントを書いてくれたことに、私は素直に感謝します。しかも、誤字脱字までチェックして添削までしてくれる「赤ペン先生」までしてくれるのです。よくやったと褒めてもいいくらいだし、すごいと思います。

私のブログは何年か前からコメントを一旦保留し、私が目を通して承認することでコメントとして公開される方式にしました。本当はそのままコメントが反映できるのが一番なのですが、カテゴリーが「鉄道」である以上、訪問者に世間の常識がわからない、もしくは世間とはズレている「鉄ヲタ」くんが多いのが事実であり、どうしてもマナーのないコメントが多く、酷いときにはそういう人同士が、私のブログのコメント欄を使用して、お互いにご自身の「知識」を衒ってバトルを勃発させていた、ということもあって承認制にさせて戴いた次第です。

マナーがないコメントというのは、駅のトイレに落書きをするようなものと同レベルのような気がします。こんなことをわざわざ書かなければならないというのは民度が疑われますが、事実としてそう言うコメントが存在するのでちょっと書かせていただきました。

安易にコメントしているつもりでも、場合によっては名誉毀損罪や暴行罪で訴えられて、いずれ自分に返ってくることもあるので気をつけた方が良いと思います。

菅沼式ダッチングマシンを整備してみた

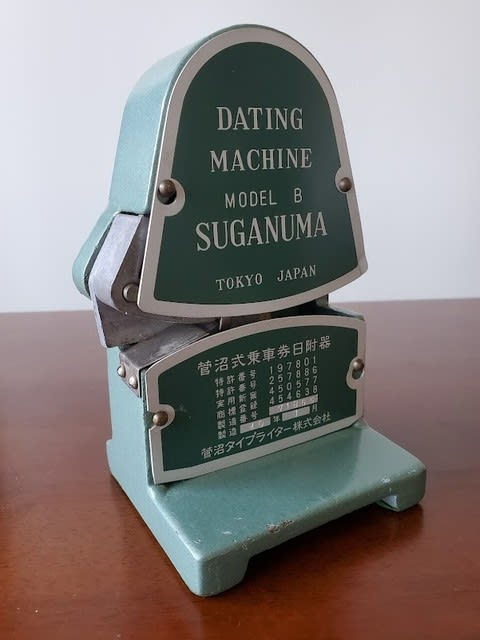

先週の連休、我が家に鎮座しております乗車券用の日付印字器(ダッチング)である、菅沼式乗車券日附器「菅沼くん」の整備をしてみました。

こちらが菅沼式乗車券日附器の「菅沼くん」です。

「モデルB」という、売り上げを締めた後に、翌日の売り上げ扱いとして発券する際に表示していた「○ヨ」表示が印字できるタイプで、操作によって日付のあとに「ヨ」の印字ができるようになっています。

菅沼くんは1965(昭和40)年1月生まれの御年56歳になりますが、ほとんど使用されていなかったと見え、見た目は大変きれいです。ただし、経年によるインクを滲ませるインクパッドが劣化しており、インクを差すと「ダボッ」とインクが水滴状になってしまい、きれいに印字ができなくなっていました。

そこでインクパッドを交換し、きれいな印字を蘇らせることに挑戦してみました。

菅沼くんの背面です。菅沼タイプライター株式会社という会社の社紋と名前が入っています。

同社は時代の変化に対応し、現在は株式会社スガヌマと社名が変わっており、日附印字器の製造からはすでに撤退し、OA機器関連の業態に転換しているようです。

そのため、当然ながら補修部品は発売されておらず、同じく過去に乗車券の日附印字器を製造しておりました天虎工業株式会社から商品化許諾を受けて製造された、関東交通印刷製のインクパットを使用することにしました。

こちらが、関東交通印刷から発売されている、天虎工業製用のダッチングインク用フェルト(インクパッド)です。

早速開封してみました。中にはインクパッドとパッドを機器に固定させるための針(事務用の虫ピンみたいです)が入っており、針はB型硬券の券紙に固定されていました。

商品を保護する台紙です。大きさは定期券サイズの厚紙で、青色PJRてつどう地紋の入ったマルス券のご案内用券仕様といった凝ったものになっています。

台紙の裏面は茶色になっており、初期の自動改札用の磁気のような感じです。

フェルト製のインクパッドです。天虎用のインクパッドは若干幅が広めなので、約3ミリ程度、切って幅を詰める必要があります。

このインクパッドを添付の針で機器に固定します。

針はこんな感じです。ほとんど虫ピンですね。

これを機器のインクパッド受け皿に取り付け、パッドの真ん中を貫通させるように針を刺し、固定します。

そして、交換したパッドに黒インクを滲ませます。インクは一般的なナンバリング用のインクで、我が家ではMAXというホッチキスで有名なメーカーのものを使用しています。

こちらがMAX社製のインクです。

インクパッドを受け皿に針で固定し、インクを滲ませてみました。

インクを滲ませた受け皿を、機器に装填してみました。こんな感じに収まります。

最後にテスト印字です。

B型硬券の大きさに切った厚紙を使用しました。左側に打ったのがスタンダードな形で、右側に打ったものが「翌日扱い」を表す「ヨ」の表示付きの印字になります。

西武鉄道 ゴシック体が使用された振替乗車票

前回エントリーで、

> 同社の硬券時代の振替乗車票は、使用されているすべての活字が明朝体になっており、

> 時代的にもやや「古臭さ」が感じられました。

と申し上げましたが、硬券末期には「振替乗車票」の表記がゴシック体になっている券が登場しています。

西武鉄道新宿線鷺ノ宮駅で発行された、硬券末期の振替乗車票です。白色無地紋のB型券となっています。

前回御紹介の池袋駅発行のものと様式は同じですが、「振替乗車票」の部分がゴシック体になっている部分が異なります。

振替乗車票は都度発行されるものではなく、また、発行枚数の少ない駅はいつまでも古い券が残存しており、また、同社の硬券は2社で調製された券が平行して設備されており、同じ入場券や乗車券でも全く雰囲気が異なっていましたので、池袋駅のような「フル明朝体」の券と今回御紹介の一部ゴシック体の券の設備された順番がどうであったのか、また、平行して設備されていたのかが不明です。

本当に硬券末期の頃になりますと、首都圏では振替乗車票を発行しないで振替輸送を行うことが多くなり、振替乗車票の発行需要が減っていることから、発行駅名が記入式の券が登場します。

こちらは池袋線の東飯能駅で発行された振替乗車票です。白色無地紋のB型券となっており、鷺ノ宮駅の一部がゴシック体の券の駅名記入式バージョンになります。

詳細は不明ですが、恐らくこれが同社の硬券振替乗車票の最終形で、その後に駅名記入式のまま軟券に移行されたものと思われます。

西武鉄道 池袋駅発行 振替乗車票

前回と前々回エントリーで、西武鉄道高田馬場駅で発行された、過去と現行の振替乗車票を御紹介いたしましたので、今回は発行駅が異なりますが、硬券末期の振替乗車票を御紹介いたしましょう。

池袋線のターミナル駅である池袋駅で発行された、振替乗車票です。白色無地紋のB型券となっています。

同社の振替乗車票は、軟券化されるまで発行日を入れる欄がありました。発行日を入れる欄はかつての国鉄や首都圏大手の私鉄でも例はありましたが、緊急時に大量に捌くことから入れる余裕が無いからか、各社とも次第に無くなってしまっており、西武鉄道が一番最後まで残していたような気がします。しかしながら、やはり発行日を入れる余裕は無かったようで、日付印を捺してある券は手元には1枚しかありませんでした。

同社の硬券時代の振替乗車票は、使用されているすべての活字が明朝体になっており、時代的にもやや「古臭さ」が感じられました。

| « 前ページ |