趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

駒込駅発行 東京都区内から富山ゆき準常備片道乗車券

昭和59年10月に駒込駅で発行された、東京都区内から富山ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋の準常備片道券(準片)で、東京印刷場で調製されたものです。

当時、駒込駅は東京山手線内の駅ながらみどりの窓口がなく、乗車券だけでなく指定券類に至るまで硬券の宝庫のような駅でしたので、長距離乗車券を購入するときにはかなり利用いたしました。

この時も硬券乗車券を入手するために同駅で購入いたしましたが、県庁所在地である富山駅までの乗車券でしたので一般式の常備券が出てくると思いきや、窓口氏が手元にあった鋏を取ってD型の硬券を切り始め、準片での設備であることをを知った次第です。

着駅は直江津・糸魚川・滑川・富山という北陸本線に入ってからの各駅となっており、これらを見た限りでは上越線宮内経由なのか信越本線横軽経由なのか、経由が「経由裏面」としか記載されていないので判断に困ります。

裏面です。

表面に書かれていますように経由は裏書されており、これによって東京(都区内)~宮内~柏崎~富山の経由であることがわかります。

昨今の北陸新幹線開業ブームから見れば東京都区内から富山までの常備券が設備されていないこと自体が不思議な気もいたしますが、途中の高崎から最短の横軽ルートを経て北陸線に至るのではない遠回りの乗車券となりますし、途中下車しなければ最短ルートの運賃計算が適用されることから需要が多く見込めないため、準常備での設備となっていたと考えられます。

切られてしまっていますので詳細は分かりませんが、D型券から報告片の長さを差し引いてもあと2駅程度は記載できそうですので、富山の先の着駅は高岡・金沢もしくは福井あたりではなかったのかと想像します。

牛浜駅発行 拝島接続西武線90円区間ゆき連絡乗車券

昭和63年2月に青梅線牛浜駅で発行された、拝島接続(経由)の西武線90円区間ゆき連絡乗車券です。

桃色こくてつ地紋のA型券で、東京印刷場にて調製されたものです。

当時、牛浜~拝島間は120円でしたので120円+西武線90円の合計で210円となる区間ですが、乗継割引20円が適用されているために190円となっています。

東京印刷場で調製されていた晩年の近距離連絡乗車券はB型の金額式券となっていましたが、乗継割引券についてはA型券として調製され、異彩を放っておりました。

同印刷場調製の金額式連絡乗車券には「発行箇所名=発駅」であったからか発行箇所名は印刷されておりませんでしたが、窓口番号などの窓口識別が印刷されていたりすることがあり、この券については発行駅が業務委託駅であったことから、「発売当日限り有効」の左側に業務委託駅であることを示す「〇委」の記号が印刷されています。

JRバス関東 特別補充券

平成27年1月に、JRバス関東の窓口で発行された、特別補充券です。

若草色JRB地紋のノンカーボン券で、鉄道のものと酷似した様式をしています。

親会社であるJR東日本の平成初期に設備された券と様式的には同一ですが、券番の左側に「口東」の符号がないために空白感があります。

また、地紋もJRマークの間が「B」となっているJRバス関東の地紋である点が鉄道のものとの相違点です。

同社ではバスの乗車券用として桃色の出札用特別補充券を設備していますが、発行していただいた窓口氏によりますと、鉄道乗車券からの乗変など、鉄道との精算用として別途この様式も設備しているとのことで、同社ではすでに鉄道との連絡乗車券を発売していませんので、使用する機会はほぼないのではないかと思われます。

この券もたまたまある駅の窓口にあったものを、考え得る一番安い区間で発券していただけましたが、桃色の特別補充券を使用するのが通常であり、こちらの券はここ数年使用実績はないのではとのことでした。

小宮駅発行 東飯能経由飯能ゆき連絡乗車券

昭和59年12月に八高線小宮駅で発行された、東飯能経由西武池袋線飯能ゆきの連絡乗車券です。

青色こくてつ地紋の補充片道乗車券(補片)で発券されております。

当時、国鉄では使用済の乗車券の管理が大変厳しく、よほど改札職員の「ご厚意」が無ければ頂くことができませんでしたので、実際に東飯能まで乗車する際、西武鉄道の飯能まで購入して前途を放棄して入手する作戦(?)でこの券を購入しました。

窓口で飯能までの乗車券を買い求める際、硬券の連絡乗車券が出てくるものと思っておりましたが、意に反して窓口氏は補片に手を伸ばし、連絡乗車券の作成に取り掛かっていました。硬券の連絡乗車券の有無を伺いましたところ、拝島接続の一部区間しか設備がないとのことで、発売可能なほとんどの連絡乗車券は補充券での発券であるとのことでした。

着駅の飯能はゴム印が無かったために手書きとなっていますが、経由欄の「東飯能)」は専用のゴム印が設備されており、東飯能接続の西武線への連絡乗車券を発券する需要はそこそこあったものと思われます。

JRの硬券は絶滅し、補片でさえ貴重になった現在、若いコレクター諸氏は「貴重だ」と補片を買い求めていますが、当時は硬券が出てくるのを期待していた時に補充券が出てくるとがっかりとしたものです。

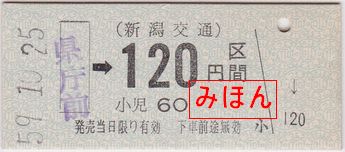

新潟交通 県庁前駅発行 120円区間ゆき金額式乗車券

前回エントリーで新潟交通電車線白山前駅で発行された金額式乗車券を御紹介いたしたましたが、同駅では駅名改称前の時代より金額式乗車券を発売していましたので御紹介いたしましょう。

昭和59年10月に県庁前駅で発行された、120円区間ゆきの金額式乗車券です。薄青色TTDてつどう地紋のB型券で、前回エントリーの券同様に日本交通印刷で調製されたものです。

県庁前駅はこの券が発券された約7か月後の昭和60年6月に県庁が移転してしまったため、近くにある白山神社にちなんで白山前駅に改称されています。

前回エントリーの中で、なぜ同駅の券が金額式券なのか不明と申しあげました。将来行われることが決定していた駅名改称に伴って乗車券を差し替えすることを嫌って、その「対策」として金額式券としていたのかもしれませんが、一般式券であっても、金額式券のように発駅名と発行箇所名を記入式とすれば良いわけで、やはり金額式である理由がわかりません。

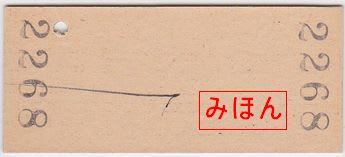

裏面です。

この券が設備された当時の日本交通印刷券には「ワンマン対応」という考え方はなかったのでしょうか、他社の券を見ても裏面に着駅等の記載はなく、大抵の場合は券番のみというシンプルなものでした。

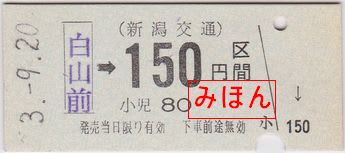

新潟交通 白山前駅発行 150円区間ゆき金額式乗車券

平成3年9月に新潟交通電車線白山前駅で発行された、150円区間ゆきの片道乗車券です。

薄青色BJRてつどうじどうしゃ地紋のB型券で、日本交通印刷にて調製されたものです。

発駅名は記入式となって長方形の空欄となっており、専用の縦書ゴム印で発駅名である「白山前」と捺印されています。

こちらは同日に反対側の終端駅である燕駅で発行された券です。

同じ150円区間ゆきですが、こちらは他の有人駅同様に一般式券で設備されています。

裏面です。

ワンマン対応として金額の記載がありますが、金額式券の場合は発駅がわからなければ金額だけではその効力を判別することができませんので発駅の記載もあります。

しかし、表面が発駅記入式である券ですから、当然ながら裏面も発駅記入式となっており、こちらは横書きの駅名印で捺印されています。

他の一般式券を発行している駅ではあらかじめ駅名を捺印する事務作業が発生しないわけで、白山前駅の乗車券がなぜ金額式であったのかという理由はわかりませんが、かなり前から金額式券として設備されていたようです。

新潟交通 東関屋駅発行 ときめきゆき乗車券

平成10年9月に新潟交通電車線東関屋駅で発行された、ときめきゆきの片道乗車券です。

薄青色BJRてつどうじどうしゃ地紋のB型一般式券で、日本交通印刷にて調製されたものです。

裏面です。ワンマン機器対応のため、券番のほかに着駅が印刷されています。

ときめき駅は隣接する新興住宅地である「ときめきタウン黒崎」の最寄り駅として、平成9年3月に新潟交通電車線では一番新しい駅として開業した、当時としては珍しいひらがなだけの駅でしたが、この券が発券されてから7か月後の平成11年4月に電車線が廃線となったことによって廃止されてしまう、営業期間が約2年という短命の駅でした。

蒲原鉄道 五泉駅発行 精算済証明

昭和59年7月に蒲原鉄道(社)五泉駅で発行された精算済証明です。

白色無地紋のA型券で、活版印刷された軟券です。

末期の蒲原鉄道は途中駅であった村松駅~五泉駅間4.2kmのみの運行となっておりましたが、この券が発行された当時は信越本線の加茂駅から五泉駅までの21.9km、途中駅13駅を結ぶ路線でした。

途中駅のほとんどは無人駅であり、終着の五泉駅では降車時に運賃を精算する旅客が多く、五泉駅は構内で国鉄磐越西線の五泉駅と続いている形態から、精算をして乗車券を所持していない国鉄線への乗換旅客に対してこの精算済証明を渡していました。

この券は頂き物ですが、五泉駅で下車した際に頂いたものとのことで、あらかじめ国鉄の乗車券を購入しておいてありましたのでそのまま手元に残すことができたそうです。もし実際にこの券を提示して国鉄で運賃精算をした場合には、恐らく厳密に回収されてしまったかもしれません。

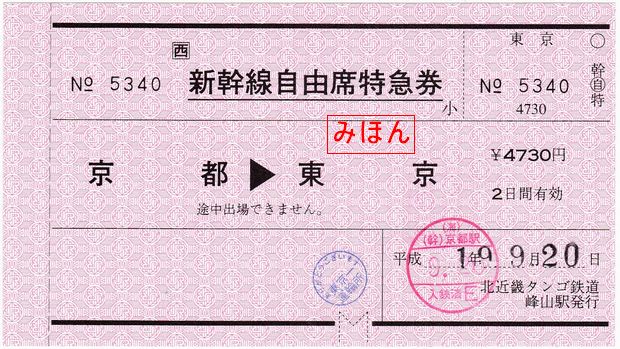

北近畿タンゴ鉄道 峰山駅発行 新幹線自由席特急券

先月末で京都丹後鉄道に鉄道運行事業を移管した、北近畿タンゴ鉄道峰山駅で発行された、京都から東京までの新幹線自由席特急券です。

桃色JRW地紋の大型軟券です。

北近畿タンゴ鉄道は有人駅における硬券や軟券の口座数の多さに圧倒されたもので、JRとの共同使用駅とマルス端末が設置されていた天橋立駅を除く有人駅には常備の新幹線の自由席特急券も設備されておりました。

この券は実際に使用したもので、東京駅で在来線に乗り換える際、中間改札口で記念にいただきたい旨を申告いたしましたところ、駅員氏に無効印を表に捺印するのは忍びないと、インクを限りなく薄めにして裏面に捺して頂いたのでこのような姿で残すことができました。

このころは北近畿タンゴ鉄道がこのようなことになってしまうなどということは考えも及びませんでしたが、新しく運行事業を移管された京都丹後鉄道のホームページを見る限りでは硬券が設備されているということで、乗車券蒐集家としては大変喜ばしいことです。

情報に拠れば、新幹線自由席特急券も新たに設備されているとのことですので、実際にどのような券が設備されているのか、実際に検証しに訪問したいと思っています。

浪江駅発行 900円区間ゆき矢印式乗車券

昭和61年11月に常磐線浪江駅で発行された、草野・平(現・いわき)・坂元・山下ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型矢印式券で、東京印刷場で調製されたものです。

東京印刷場管内では、営業キロ100km以下の区間については金額式券が主流となっていますが、51km以上の区間については金額式のほかに矢印式や相互式、地図式の各様式が採用されることがあり、実際に窓口で確認するといろいろな券が出てきました。

草野駅は福知山線にも同じ名前の駅が存在するため、常磐線の駅であることを示す「(常)」の符号がつけられています。

常磐線は平成23(2011)年3月11日に発生したの東日本大震災の影響で未だ不通となっている区間が存在し、この券が発行された浪江駅は営業休止となっており、いわき方面の富岡駅までの区間と仙台方面の岩城太田駅までの区間および、駒ヶ嶺駅からこの券の着駅である坂元駅・山下駅までの区間は列車の運行が再開されておりません。

そして、駒ヶ嶺~浜吉田間については運行経路を現在位置より約1kmほど内陸側に移転させて再開される予定となっています。

| « 前ページ |