趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

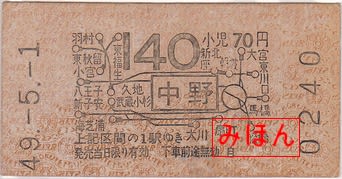

中野駅発行 140円区間ゆき地図式券売機券

昭和49年5月に中野駅で発行された、140円区間ゆきの乗車券です。

桃色こくてつ地紋の券売機券です。

昭和49年の140円区間は営業キロ31~35km帯となっており、現在では540円となっており、実に約3.9倍となっています。

確か、当時は140円以上の券になると券売機でも地図式券が発券されるので、小学生であった私にとっては「高嶺の花」でしたが、5月の連休の最中、清水の舞台から飛び降りるかの如く、初めて意を決して蒐集用として購入した「高額券」です。

そういう意味で、この券は私のコレクション人生の中でも「転機」のようなものでした。

キレート式の印板式券は発券された時は何となくインクが薄く、しばらくすると金属反応でだんだんと濃くなってくる習性がありましたが、その後はだんだんとインクが消えてゆくという悲惨な結末が待っていました。しかし、20年くらい前にある蒐集の大先輩よりキレート式インクの復元用にキレート剤を分けて戴き、すぐにスキャンして保存しておいたものです。

豊橋鉄道 豊橋市内線のりかえ券

平成22年9月4日に豊橋市内線車内で発行されたのりかえ券です。

青色とよはしてつどう自社地紋の千切り券で、前々回エントリーの鉄道線乗車券とは違ってピラピラの軟券となっており、予め大きく日付印が捺印されています。

同線は豊橋駅前から赤岩口までの路線の他に赤岩口の1つ手前の停留所である井原から運動公園前まで1停留所の路線と分岐しており、大人150円(小児80円)の全線均一運賃で乗車することができます。しかし、赤岩口~井原~運動公園前という経路の直通電車が無いため、途中の井原停留所で乗換える必要が出てくることからこののりかえ券が設備されています。

同区間は乗っても2停留所であることと、この区間だけを利用する旅客は殆ど居ないようで、のりかえ券の出番はさほど多くはなさそうですが、運動公園前まで行く旅客が赤岩口ゆきの電車に誤乗してしまった場合にも発行されるようです。

豊橋鉄道 豊橋市内線乗車券

平成22年9月に購入した、豊橋鉄道豊橋市内線の乗車券です。

白色無地紋のA型券で、豊橋駅前電停のレールの行き止まりのところに券売機がありました。

券はサーマル印字のものですが、いくら全線均一とは言え、発行日の記載が全く無く、「運賃変更のときは差額を同時にお払い下さい」という記載があることから、恐らく有効期限も無いという大変特徴的な券です。「お支払い~」ではなく「お払い~」という表現も大変個性的です。

実際には使用せずに放置していればサーマル印字は劣化して消えてしまいますから、またそのようになった時はどういう扱いになるのか、大変興味があるところです。

このような大変特徴的な券でしたが、人づてに聞いたところによりますと、この券売機は現在撤去されているということを耳にしておりますので、もう購入することが叶わないものとなっているかもしれません。

豊橋鉄道 杉山駅発行金額式乗車券

平成23年9月に豊橋鉄道渥美線杉山駅で発行された、150円区間ゆきの金額式乗車券です。

緑色とよはしてつどう自社地紋のB型半硬券の千切り式券です。

同駅は無人駅ですが、駅前の商店で乗車券の委託発売が行われているため、同商店の営業時間内であれば、このような常備券を購入することができます。

同社の有人駅は機械化されており、他の無人駅では乗車券の委託発売はされておりませんので、このような常備券を通常入手できるのは同駅だけと思われます。

小児断線がついていますが、大抵の小児断線は左から右に少々傾斜した線であるのに対し、この券はまっすぐ垂直に立っているのが特徴です。

とよはしてつどう自社地紋は社紋を囲むように「とよはしてつどう」となっており、渥美線の乗車券類の他、豊橋市内線や同社直営バスでも使用されており、かつては飯田線本長篠駅から延びていた田口線でも使用されていました。

面白いことに同商店には小児用の乗車券も設備されていますが、予想していたものとは違うものが出てきます。

小児用70円区間ゆきの乗車券です。小児専用券を使用するのではなく、金額欄が記入式の券をそのまま使用しており、小児用の表示がないばかりか、これにもまた小児断線が付けられています。

金額部分の空欄には「¥70」のゴム印が捺されており、この印は受託商店で捺印したものではなく、鉄道側で捺印して商店に納められたものだそうです。

自社完結の乗車券であることや、同社の運賃帯はさほど多くないことからこのような取扱いとなっているものと思われますが、これが他社線とノーラッチで繋がっていたりしたら、このような取扱いが行われることは無かったかも知れません。

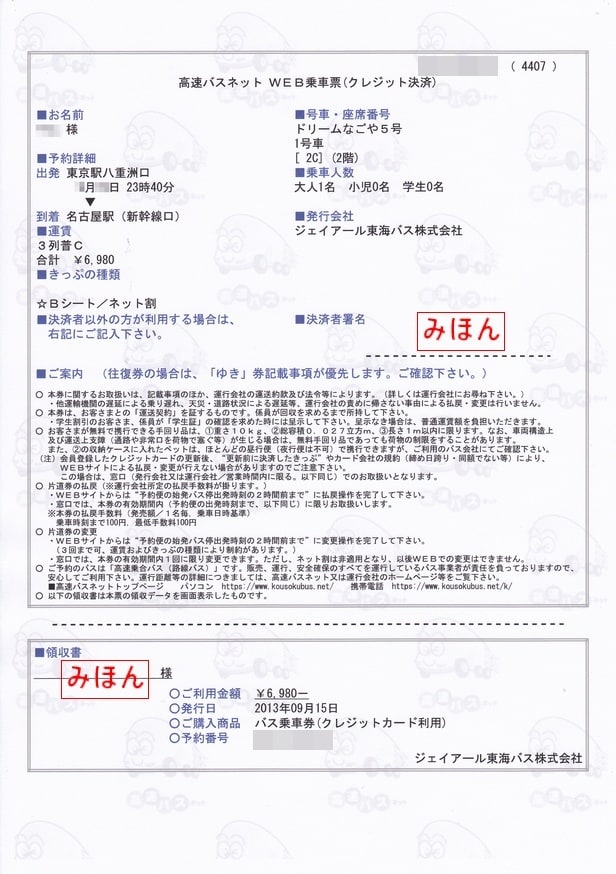

JR東海バス WEB乗車票

JR東海バスのWEB乗車票です。

これは高速バスの予約サイト高速バスネットで予約をして自宅のプリンターで発券したもので、A4のコピー用紙に印刷されたものです。当日はこのWEB乗車票を持って直接バスに乗ることができます。

高速バスネットを利用するとバス会社発行の乗車券を拝むことができませんが、実際に窓口に出向いて購入する必要がないので時間と手間が省け、しかも窓口で購入するよりも5%割引きとなるため、使ってみるとなかなか使い勝手が良いです。実際に使用して見ますと、このWEB乗車票やコンビニで発券された乗車券を所持している旅客が殆どで、バス会社で発行された乗車券を所持している旅客のほうが少ないように感じたくらいです。

実際に乗車するのに使用したものは降車時に回収されてしまうため手元には残っておりませんが、乗車時にはバスの乗車口で予約の確認をして入鋏スタンパーが捺されますので、扱いは乗車券そのものです。

なお、本券はJR東海バスの券ではありませんが、便宜上「JRバス券」のカテゴリーに入れさせていただきました。

JR四国 学駅発行金額式券売機券

平成22年8月にJR四国学駅で発行された、金額式の券売機券です。

桃色JRS地紋の券売機券で、簡易式券売機で発券されたものです。左下に「〇ム」の表示があります。

同駅は「5(御)入学」でおなじみの硬券入場券で有名ですが、このような券売機も備えられており、四国旅客鉄道会社線完結の乗車券を購入することができました。同駅は現在無人化されており、現在でも券売機が設備されているかは不明です。

同駅の入場券はあまりにも有名ですが、このような券売機券を購入する物好きはそうそう居るものではないのでしょうか、ネット上でもあまり見かけませんので御紹介いたしました。

横浜駅西口地下駐車場 精算済証

乗車券ではありませんが、昭和45年3月に発行された、横浜駅西口地下駐車場の精算済証です。

青色の波のような絵柄の地紋のB型券で、活字の雰囲気からに井口印刷で調製されたものと推察されます。

裏面です。

井口印刷独特の字体でナンバーリングがなされています。

青い波のような地紋の硬券は鉄道の世界でも小田急電鉄の海水浴企画乗車券や相模鉄道などで使用された実績があり、同駐車場が鉄道の乗車券を作成する印刷会社に精算済証の印刷を依頼した結果、このような券が出来てしまったのでしょう。

それにしても、出庫する際、精算所で駐車料金を精算したら、精算所の係員が券箱から精算金額分の硬券を引き抜いて、ダッチングで日付を印字して渡される様は、一度見てみたいものです。

発行元である横浜駅西口地下駐車場は相模鉄道が経営母体である駐車場で、同社が横浜駅西口を開発した際に建設されたものであり、同鉄道が硬券乗車券を井口印刷にも発注していた経緯から、「一緒に」発注されたものなのでしょう。同駐車場は現在でも相鉄アーバンクリエイツという相鉄系の会社が運営しています。

現在では同駐車場の清算済証はどこの駐車場でも発行されている機械発券のものになっており、硬券がいつごろまで使用されていたのかは不明です。

〇讃 高松駅(さん橋)発行 車急式乗車券

昭和50年月に〇讃高松駅で発行された、宇野ゆきの乗車券です。

青色国鉄地紋の車急式券で、高松印刷場にて調製されたものと思われます。

発行箇所名は「〇讃 高松駅(さん橋)」となっており、この券は通常の出札窓口にて発売されたものではなく、改札内にある宇高連絡船の桟橋にある鉄道からの乗換改札口で高松までの乗車券と引替えに発売されたものと思われます。ですので、分類上は改札補充券と考えられます。

御紹介の乗車券の有効区間は高松→宇野間という航路部分のみとなっており、途中駅がないことからか「下車前途無効」の文言がありません。

また、国鉄のには「乗船券」というものが存在しないため、乗船券ではなく「乗車券」となっているのも特徴的です。

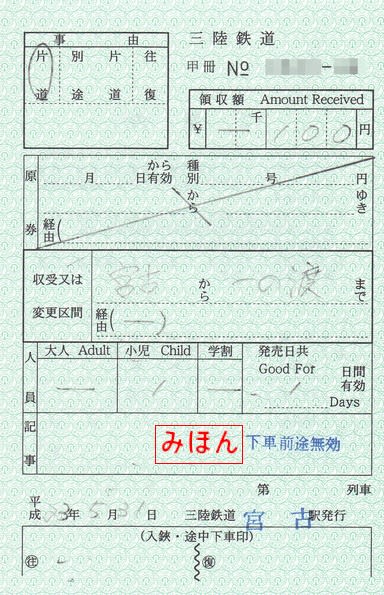

三陸鉄道 第一種特別補充券

平成23年5月に三陸鉄道宮古駅で発行された、一の渡までの第一種特別補充券です。

緑色三陸鉄道自社地紋の軟券で、日本交通印刷にて調製されたものと思われます。現行の様式と思われ、活版印刷ではなく、印版印刷となっています。ただし、ノンカーボンは使用されておらず、カーボン紙を挟んで記入する様式となっています。

御紹介の券は宮古駅で出札補充券として発行されておりますが、発行箇所名を記載する部分を見る限り、第一種車内補充券としても使用できるよう、「第 列車」という欄も設けられています。

同社ホームページを見ますと現在の宮古駅~一の渡駅間の運賃は大人300円に戻っているようですが、震災後の平成23年4月より臨時割引運賃が適用されており、当時の運賃は大人200円となっておりましたため、この券は小児運賃100円で発売されております。

伊豆箱根鉄道 旅助け (たびだすけ)

戴きものですが、平成25年8月に伊豆箱根鉄道三島駅で発行された一日乗車券の「旅助け(たびだすけ)」です。

絵馬の形をした厚紙で作成されたもので、地紋はありません。大人1,000円で駿豆線を一日満喫できます。同社の説明に拠りますと、沿線にある三嶋大社で授けられる「三嶋駒」をイメージしたデザインなのだそうです。

なかなかユニークな様式の券が、青い円の中の文字を見ますと「旅+券(たび たす けん)」と書かれており、ダジャレのような乗車券です。

てっぺんの穴には本物の絵馬のように紐がついていて、紐を持つをプラプラ揺れる変な券です。

表面に有効日と発行箇所名を捺印した上で発売されます。

裏面です。

裏面には「旅助け」という名前の由来と注意書きが書かれております。

地方私鉄ならではの券ですが、いちいち紐を結ばなければならないので、作成に少々手間がかかりそうです。

| « 前ページ |