趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

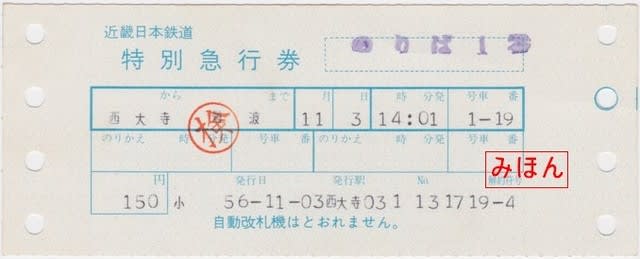

近畿日本鉄道 小児用として発券された特急券

ドットインパクト時代の近畿日本鉄道(近鉄)の特急券を御紹介いたしておりますが、小児用として発券されたものもございますので御紹介致しましょう。

1981(昭和56)年11月に、大和西大寺駅で発行された、大和西大寺から近鉄難波までの小児用特急券です。小児用特急券として発行されたものは、料金の右横に「小」の文字が印字されており、これが小児用券であることを示しています。

当時の同社特急券は当時の印字システムの技術的な問題からだったのでしょうか、発駅・着駅および発行駅名が略されているものが多く、それに倣って大和西大寺駅は「西大寺」となっております。

近畿日本鉄道 乗継利用の特急券

しばらく近畿日本鉄道(近鉄)の特急券の話題をエントリーさせて頂いておりますが、もう少しお付き合いください。

今回御紹介いたしますので、ドットインパクト時代の特急券で、乗継利用として発行された例を御紹介致しましょう。

拙ブログ2020年2月28日エントリーの「近畿日本鉄道 大和八木駅発行 近鉄難波までの特急券」において、近鉄では観光特急「しまかぜ」に複数回乗車する乗継ぎを除き、運転系統の異なる他の特急列車に乗継いで乗車する場合、乗継ぎ駅での接続時間が30分以内であれば、乗車区間を通して1枚の特急券を発売されるということを申し上げましたが、そのような乗継利用として発行された例を御紹介致します。

1988(昭和55)年5月に大和八木駅で発行された、大和八木駅から五十鈴川駅までの特急券です。前々回の記事で乗車券との一葉券を御紹介致しました際に使用したもので再掲になります。

大和八木駅から大阪線にて伊勢中川駅を通って山田線に入り、宇治山田駅で一旦1本目の特急列車を降り、同駅から五十鈴川駅までの区間を鳥羽線の特急列車に乗車するようになっています。

のりかえ駅である「宇山田」は宇治山田駅を表していますが、五十鈴川駅が「五十鈴川」と4文字で印字されているのに対し、宇治山田駅が「宇山田」と3文字に略されてしまっているのか、興味のあるところです。

ただ、版の大きさとして、発駅および着駅の印字に対し、乗継駅と発行駅は幅が小さく字間が詰まっており、共通の印版が使用されているように見えます。乗継駅が3文字に略されているのはこの辺にヒントがありそうです。

宇治山田駅から五十鈴川駅まではわずか1駅ではありますが、ちょうど乗継可能な列車がありましたため、乗継可能な特急券として発券されています。

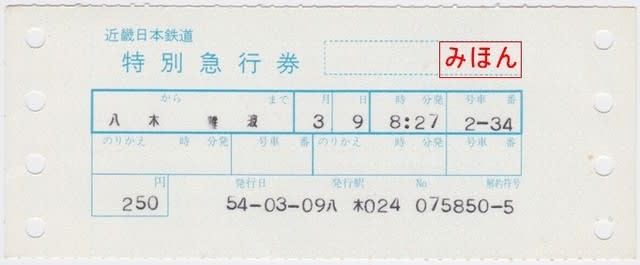

近畿日本鉄道 回数特別急行券と引替えた特急券

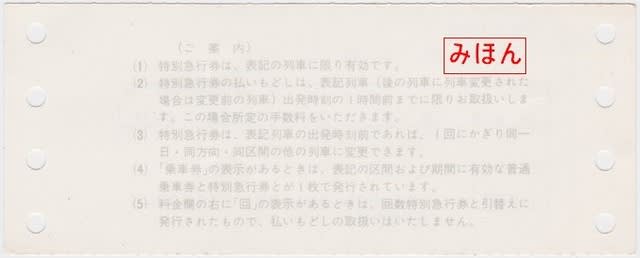

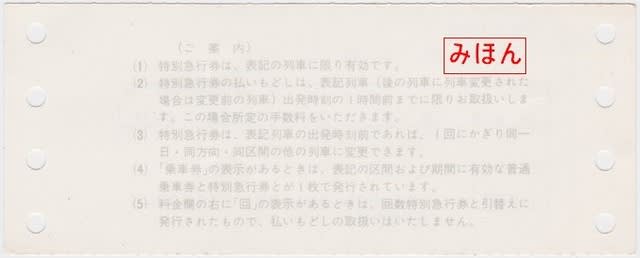

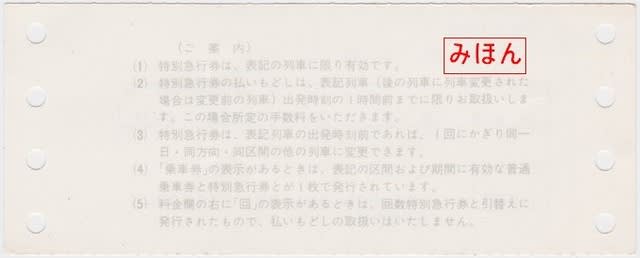

近畿日本鉄道(近鉄)のドットインパクト用券紙を使用した特急券を御紹介いたしました際に御紹介したご案内文の再掲です。

前回エントリーでは⑷の乗車券一葉券を御紹介いたしました。

今回は『⑸ 料金欄の右に「回」の表示があるときは、回数特別特急券と引換えに発行されたものですので、払いもどしの取扱いはいたしません。』とあります、回数特別特急券と引換えで発行された特急券を御紹介致しましょう。

1979(昭和54)年3月に、大和八木駅で回数特別特急券と引換えで発行された、大和八木から近鉄難波までの特急券です。

料金の記載等、通常の特急券と変わらないように見えますが、料金の右横に回数特別急行券と引き換えたことを示す「回」の文字が印字されています。

近畿日本鉄道 ドットインパクト特急券の乗車券一葉券

前々回エントリーで、近畿日本鉄道(近鉄)のドットインパクト用券紙を使用した特急券を御紹介いたしました際、裏面のご案内文を御紹介いたしました。

こちらが再掲になります。

『⑷ 「乗車券」の表示があるときは、表記の区間および期間に有効な普通乗車券と特別急行券とが1枚で発行されています。』とありますので、今回は普通乗車券と特別急行券を1枚で発行例を御紹介致しましょう。

京都駅で発行された、京都駅から大和西大寺駅までの普通乗車券(乗車券)と特別急行券(特急券)の一葉券になります。

様式としては特急券単独で発行されたものと殆ど変わりませんが、右上の備考欄に「乗車券(乗車当日限り有効)」というゴム印が捺印されています。これが乗車券と特急券が一葉で発行されたことを表しています。

かつて、同社の乗車券は「営業キロ101km以上乗車券」というわけではないようですが、ある程度の金額以上の乗車券については有効期間が2日間となっておりましたが、京都から大和西大寺までの営業キロは34.6kmでしたので、「ある程度の金額」に達していないのでしょう、有効期間は1日間です。そのため「乗車当日限り有効」という文言になっています。また、運賃の右隣に「1込」と印字されていますが、これが乗車当日限り有効の乗車券運賃込みである符号になります。

つぎは、大和八木駅で発行された、大和八木駅から五十鈴川駅までの普通乗車券(乗車券)と特別急行券(特急券)の一葉券になります。

こちらは営業キロ104.3kmになりますので「ある程度の金額」以上なのでしょう、有効期間は2日になります。そのため「乗車券(乗車日から2日間有効)」というゴム印が捺印されています。また、運賃の右隣に「2込」と印字されており、これが乗車日から2日間有効の乗車券運賃込みである符号になります。

近鉄の乗車券の制度は、往復乗車券の有効期間についても往路1日復路2日と変わっていたり、特徴的な規則になっています。現在ではIC乗車券の導入を機に途中下車制度そのものが無くなってしまっていますが、制度のあった時は「ある程度の金額」以上になると2日間有効であったり、指定駅では有効1日の乗車券でも途中下車ができたりしていました。

記憶が曖昧になってしまっている点もありましたが、ある御訪問者様から、この頃くらいだと「800円くらい程度」と情報を戴きましたので追記させていただきます。

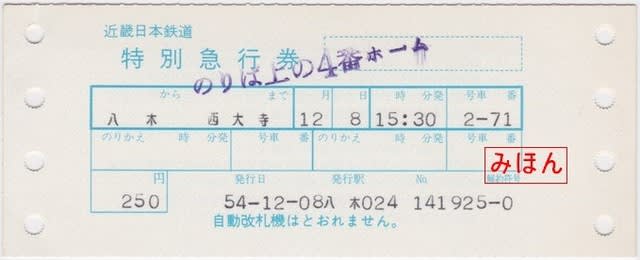

近畿日本鉄道 大和八木駅発行 大和西大寺までの特急券

1979(昭和54)年12月に大和八木駅で発行された、大和西大寺までの特急券です。

薄青色近畿日本鉄道自社地紋のドットインパクトプリンター用券紙を使用した端末券になります。

こちらの券も前回エントリーの券のように、発着駅名および発行駅名が略されており、大和西大寺駅は「西大寺」になっています。

近鉄の比較的大きな複雑な駅では特急券に乗車ホームの表記をすることがあり、この券には「のりば上の4番ホーム」というゴム印が捺印されています。大和八木駅の構内図を見ると分かりますが、同駅は大阪線が上のホーム、京都・橿原線が下のホームになっており、どちらにも特急列車が運転されておりますので、誤乗を防止するためのものと思われます。

近畿日本鉄道 大和八木駅発行 近鉄難波までの特急券

1979(昭和54)年3月に近畿日本鉄道(近鉄)大和八木駅で発行された、近鉄難波(現・大阪難波)までの特急券です。

薄青色近畿日本鉄道自社地紋のドットインパクトプリンター用券紙を使用した端末券になります。

この様式は現行の感熱式特急券から3~4代くらい前の様式で、昭和60年代初頭まで使用されていました。

乗車駅および着駅、発行駅名は予め作成された印版を使用し、その他の数字はラインプリンターで印字されています。

ラインプリンターは文字を一行ずつ印刷していくもので、一度の印字動作で用紙の横幅に相当する数の文字を同時に印刷することができ、縦横に並んだ微細なピンをインクリボンに打ち付けて紙にインクを写し取るドットインパクト方式のプリンターです。

かつて、国鉄でもマルス端末で使用されておりましたので、イメージしやすいかと思います。

発行駅および乗車駅は大和八木駅ですが、券面では「八木」と略されています。また、近鉄難波駅も「難波」と略されています。字数が多いと見づらいということもあったのかも知れませんが、乗車券類の駅名をこのように略すのは大胆です。

近鉄のドットインパクト特急券は、「特別急行券」の文言の右側に備考欄として使用される点線囲みの長方形の余白があり、その下の1行目に乗車区間・乗車日・発時刻・座席指定の順に記載されています。その下の行は乗換が発生するときに記載される第2および第3列車の指定欄になっています。

近鉄では観光特急「しまかぜ」に複数回乗車する乗継ぎを除き、運転系統の異なる他の特急列車に乗継いで乗車する場合、乗継ぎ駅での接続時間が30分以内であれば、乗車区間を通して1枚の特急券を発売されるようになっており、これに対応している様式になっています。

裏面です。ご案内文が印刷されています。

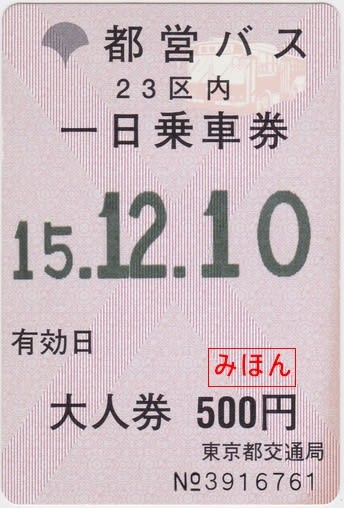

東京都交通局 都営バス23区内一日乗車券

2003(平成15)年12月に、東京都交通局の都営バス車内で発行された、都営バス23区内一日乗車券です。

桃色東京都交通局自動車局地紋の券で、定期券サイズのカード式になっています。

都営バスでは23区内の運賃は系統によって異なりますが均一運賃となっておりますが、23区外(多摩地区)を走る区間は距離制になっているため、一日乗車券は23区内限定となっています。

裏面です。利用上のご案内文が記載されています。

この券は車内発売の様式で、有効日の記載されていない券を運転手が持っており、発売する際に運賃箱に券を通すことにより、有効日が感熱方式で印字されるようになっていました。

裏面のご案内文の下の方に「この乗車券は、感熱紙を使用しておりますので、高熱を加えたり、ラミネート加工(パウチ等)をしないでください。」という記載があるように、高熱を加えることで券の表面の印字に影響が出てしまうことが分かります。

現在では運賃箱の更新により、一日乗車券の様式が変更されています。

JR西日本 〇日 新大阪発行 新大阪から東京まで 新幹線自由席特急券

1987(昭和63)年9月にJR新大阪駅構内にあります日本旅行新大阪支店(TiS新大阪支店)で発行されました、新大阪から東京までの新幹線自由席特急券です。

桃色JRW地紋のA型一般式大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。発行箇所名の頭には、日本旅行を示す「〇日」の符号が付き、「〇日 新大阪発行」となっています。

同社新大阪支店はJR新大阪駅構内の2階にあり、店内のJR券専用カウンターだけは年末年始の店休日でも営業しており、殆ど駅の窓口といった感じになっています。かつては店内にJR券売機も設備されており、JRの券売機が設備されている大変珍しい旅行会社カウンターでもありました。

拙ブログ2018年10月24日エントリーの「JR西日本 〇日 新大阪発行 東京都区内ゆき片道乗車券」で乗車券を御紹介いたしておりますが、今回御紹介いたしますものは、同支店で発行された乗車券になります。

西武鉄道 田無町駅発行 椎名町駅ゆき片道乗車券

1955(昭和30)年3月、西武鉄道池袋線田無町(たなしまち駅。現・ひばりヶ丘)駅で発行された、椎名町駅ゆきの片道乗車券です。

桃色せいぶてつどう自社地紋のB型矢印式大人・小児用券で、千切り式の半硬券となっています。

同社では、当時の自社完結の乗車券は千切り式の半硬券が使用されることが多く、その流れは昭和44年くらいまで続いていました。

田無町駅は西武池袋線の前身である武蔵野鉄道の駅として大正時代に開業した駅で、まだ旧西武鉄道(現・西武鉄道新宿線)が開通していなかったため、旧田無市(当時は田無町。現在は西東京市)の玄関駅として開業したために付けられた駅名のようです。しかし、位置としては田無町ではなく、隣の保谷村(後の保谷市。現在は西東京市)にあります。

1959(昭和34)年、近隣にひばりが丘団地が造成されますと、田無町駅では不案内とされたのでしょうか、ひばりヶ丘駅に改称されています。

いわくにバス 岩国駅前切符売場の券売機 ~その2

前回エントリーで、いわくにバス岩国駅前切符売場にあります、乗車券の自動販売機を御紹介いたしましたので、今回はその中に入っていた乗車券を御紹介致しましょう。

一番最安なのが岩国錦帯橋空港ゆきの200円区間でしたので、200円の乗車券を購入してみました。

箱から出した乗車券です。100円券が2枚入っていました。

若草色いわくにバス地紋の金券式券で、中心に社紋が印刷されています。金額および券番が赤い文字で印刷されており、両端に社名である「いわくにバス(株)」と「通用当日当便限」という文言が縦書きで印刷された、珍しい様式です。

裏面です。料金機対応と思いますが、金額と「いわくにバス(株)乗車券」の記載があります。

いわくにバスはもともと岩国市交通局という岩国市が運営する公営バスであったようですが、経営の悪化によって岩国市が100%出資をする法人形態の公営事業者として設立されたバス事業者のようで、設立が2009(平成21)年と歴史は浅いようです。

そのため、今回および前回のエントリーにつきまして、同社は純然たる公営交通ではありませんが、市100%出資の事業者でありますのため、「公営交通バス券」のカテゴリーに入れさせていただいております。

| « 前ページ |