趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

仁宇布駅発行 びふか松山湿原 観光記念往復乗車券

1979(昭和54)年11月に、美幸(びこう)線仁宇布(にうぷ)駅で発行された美深駅までの往復乗車券です。

青色こくてつ地紋のD型大人専用往復乗車券の付いた「秘境 びふか 松山湿原 観光記念」の観光記念乗車券で、札幌印刷場で調製されたものと思われます。

国鉄末期の北海道では様々なD型の観光記念乗車券や入場券が発売されておりましたが、往復乗車券の付いた券は比較的珍しいものであったと思います。

この券は実際に仁宇布駅で発売されたものではなく、当時の美深町長が、美幸線が営業係数3,859(100円の収入を上げるのに3,859円が必要)という日本一の赤字路線であったことを逆手に取り、美幸線沿線のPRのため、11月25日に東京銀座の三越百貨店、11月27日に大阪心斎橋筋のそごう百貨店に持ち込んで発売したもので、この券は大阪で発売されたものになります。

日付の「54.11.27」は、当日催事場で発売する理由によってダッチングではなく、印刷となっています。実際に駅で発売されたものには日付の印刷はされていなかったような記憶があります。

裏面です。びふか松山湿原の説明が記載され、表面に発行箇所名が入っているからでしょうか、この券は裏面の発行箇所名の記載はありません。

美幸線は名寄本線美深駅から仁宇布までの営業キロ21.2kmの路線で、1985(昭和60)年7月に廃止されてしまった興浜北線の北見枝幸駅まで開通する予定でありましたが、全線開通とならないまま、仁宇布駅から先の区間が未成線となっていました。

美深町が町ぐるみで応援した美幸線でしたが、国鉄から町に対して廃止申請とバス転換の提示がなされると存続が断念され、1985(昭和60)年9月に路線バスに転換のうえ、全線廃止になっています。

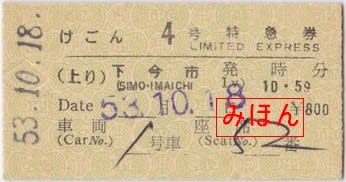

東武鉄道 鬼怒川温泉駅発行 けごん4号特急券

1978(昭和53)年10月に東武鉄道鬼怒川線の鬼怒川温泉駅で発行された、けごん4号の特急券です。

若草色とぶてつ東武鉄道自社地紋のA型大人専用券で、足利印刷で調製されたものと思われます。

東武鉄道の特急券は、国際的な観光地である日光や鬼怒川温泉への外国人旅行客が判るよう、古くから英文表記を入れたものとなっています。

その内容は今では当たり前のことですが、当時としてはかなり進んでいた印象があり、同時期のやはり国際的な観光地を控えている小田急ロマンスカーの特急券と比べても、その斬新さが分かります。

(特急けごん号)

(特急けごん号)

当時の東武特急「けごん」号は観光特急独特のオーラがあり、小田急ロマンスカーなど、他の特急列車とは違う「近寄りがたい」何かがありました。

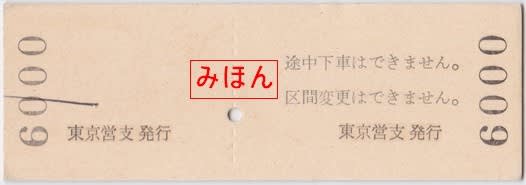

裏面です。

発行箇所名である「東武鉄道鬼怒川温泉駅発行」の他に、「下今市乗換えのお客様のお席は、下今市←→浅草間が指定です。」という文言があります。

これは、東武の鬼怒川温泉駅へ行く特急列車は「きぬ」号で、同列車は伊勢崎線から日光線を経由して途中の下今市駅で鬼怒川線に入るのに対し、「けごん」号は日光線をそのまま東武日光へ行く列車であることから、鬼怒川温泉駅から「けごん」号に乗車するには下今市駅で乗換をする必要があるため、このような案内になっています。

通常であれば同駅から特急列車を利用する際には「きぬ」号を案内しますが、「きぬ」号は午前9時台の列車が出てしまうと夕方まで運転されていないため、「空白」の時間帯については下今市駅で乗換の必要がある「けごん」号を案内せざるを得ず、このような常備券が設備されていたものと思われます。

JR東日本 東京営業支店発行 東京から大磯まで 往復割引乗車券

1990(平成2)年8月にJR東日本の東京営業支店で発行された、東京から大磯までの往復割引乗車券です。

青色JRE地紋のD型往復大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この往復割引乗車券は国鉄時代の特殊割引乗車券発売規則の第5章第31条で「特殊往復乗車券は、旅客が、国鉄の定めた区間を、季節により、又は一定期間内に、国鉄線及び連絡社線を利用して順路により往復乗車(終着駅が始発駅と同一都市内となる場合を含む。)する場合に、当該国鉄線及び連絡社線区間に対して発売する。」という条文に基づいて発売されているのが始まりのようで、その第33条において「特殊往復乗車券の普通旅客運賃は、割引し、又は特定のものとすることがある。」とされていることから、割引運賃が適用されているようです。

そして、特殊割引乗車券は割引率を1割とし、この券の場合は「夏季海水浴、登山、キャンプ、冬季スキー、スケート客向け」の第1種として発売されているものと思われます。

題名は「往復割引乗車券」となっておりますが、その後に続く「103」が季節割引のコードのようで、右下に「季割103」と記載されています。

裏面です。

途中下車および区間変更ができない旨が記載されており、各券片には発行箇所名である東京営業支店を略した「東京営支」発行と記載されています。別に略さなくてもスペース的には問題なさそうですが、なぜか短く略されています。

今も存在するかどうかは定かではありませんが、当時の東京営業支店は新橋駅の汐留口を出たところの階段を上がった2階にあり、主に、企業がまとめて購入する通勤定期を発行していたような窓口でした。

ちなみに、東京駅から大磯駅までの営業キロは67.8kmで、当時の幹線片道運賃は1,090円になります。

1,090円x2(往復)=2,180円であり、それを1割引(x0.9)すると1,962円になりますので、100円未満を切り捨てて1,900円になったものと思われます。

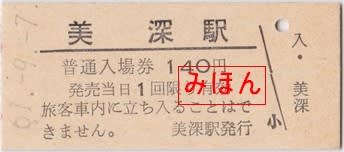

美深駅発行 普通入場券

1986(昭和61)年9月に名寄宗谷本線美深駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

同駅は今でこそ宗谷本線のみの駅となっていますが、かつて、この券が発行されるちょうど1年前までは「日本一の赤字路線」として話題になった美幸線(美深駅~仁宇布駅間)との接続駅でもありましたが、美幸線は1985(昭和60)年9月に廃線となり、以後は宗谷本線だけの駅となっています。

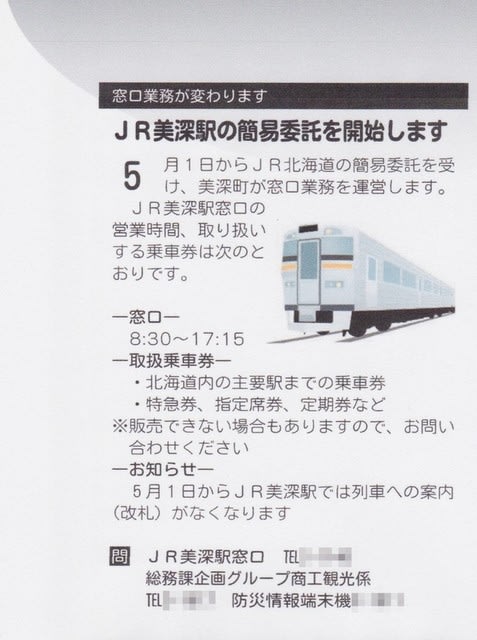

(美深町広報紙「広報びふか」2016年5月号から)

(美深町広報紙「広報びふか」2016年5月号から)

そのようなかつての接続駅であった同駅ですが、近年までみどりの窓口のある直営駅として営業していましたが、特急サロベツ号と宗谷号が停車する駅ではありますが、2016(平成28)年4月を以って無人化され、現在は美深町が受託する簡易委託駅となってしまっています。

武蔵野鉄道 池袋から上り屋敷ゆき 片道乗車券 ~その2

拙ブログ2017年12月1日エントリーの「武蔵野鉄道 池袋から上り屋敷ゆき 片道乗車券」にて御紹介いたしました券ですが、いつ見ても、他の武蔵野鉄道の乗車券と雰囲気が異なっており、違和感を感じておりました。

再掲します。

1930(昭和5)年3月に武蔵野鉄道(現・西武鉄道池袋線)池袋駅で発行された、上り屋敷(あがりやしき)駅ゆきの片道乗車券です。桃色PJRてつだう地紋のB型矢印式大人・小児用券です。

上り屋敷駅は起点である池袋駅から0.9km、次の椎名町駅から1.0kmのところにあった駅で、1945(昭和20)年2月に戦況悪化と両駅間が近いことから、最近よく聞くようなコトバですが「不要不急」駅として営業が中止され、終戦後も再開されることがないまま、1953(昭和28)年1月に正式に廃止されてしまった廃駅になります。

通常、武蔵野鉄道の自社完結券はピンク色の縦一条のラインが入っておりますが、他の券を見ますと左端から小児断片辺りまでのスペースのほぼ真ん中にラインが入っているのが一般的で、この券はやたらと右に寄っているのです。

1929(昭和4)年8月に発行された同じ区間の乗車券が手元にございますので、比べてみましょう。

こちらが、一般的な様相の同社自社完結の乗車券になります。ラインが左端から小児断片辺りまでのスペースのほぼ真ん中に収まっているのが分かります。

並べてみると、かなりラインの場所が違っていることがわかります。

上が一般的な様相の昭和4年発行券で、下が問題の昭和5年発行の券です。

境目部分を拡大してみましょう。かなりズレてます。

しかし、下の昭和5年発行の券は何かが変です???

下の昭和5年発行の券の地紋を拡大してみました。

すると、分かりました!!

地紋が逆さまです。すべての地紋が上下逆に印刷されていることに気づきました。

では、昭和5年発行の券を逆さまにして並べてみました。

すると、何となく、ピンクの線の位置が2枚ともほぼ合うのです。

結論としては、昭和5年発行の券ですが、券紙を逆さまにして印刷されてしまっていることが原因のようです。きっと印刷場の職人さんが、券紙を上下逆さまにして印刷機に入れてしまったのでしょう。

まさか、そんなミス印刷の券が、令和の世の中になった90年経った未来になっても残されているとは思わずに、です。

熊本鉄道郵便局 消印 ~その2

前回エントリーで熊本鉄道郵便局の消印を御紹介いたしましたので、今回はその詳細を御紹介いたしましょう。

まずは、前回御紹介した消印の写真を再掲します。見た目は郵便局で捺印される、円形印の中央に日付を表示する位置を二本線で区切り、その上下に櫛形模様がある消印である「櫛形印」と同じですが、書かれている文字が通常のものとは異なります。

消印部分を拡大して見ました。

一番上の部分(A欄)には、通常の郵便局の消印であればその局の名前が入れられていますが、鉄道郵便局の場合は郵便局本体が移動するからでしょうか、運行区間名が記載されています。

同局の場合は九州地方全域が担当となっており、この印の「門司鹿児島間」は門司駅から鹿児島駅間であることを表しています。

真ん中の部分(B欄)には捺印された日付が入っており、これは通常の郵便局のものと変わりません。

一番下の部分(C欄)には、通常の郵便局の消印であれば捺印された時間帯「0-8.8-12.12-18.18-24」が入れられていますが、鉄道郵便局の場合はA欄の区間を細分化し、区間を特定できるようになっています。

この印の「下二護送・門・熊」の場合、「下二」は下り列車第2便を表し、「護送」は郵便専用の車両に郵便職員が乗務して集配局のある駅で郵袋や小包の受け渡しは行うものの、車内での郵袋の開披や郵便物の区分は行わない輸送形態である「護送便」であることを表し、「門・熊」は門司駅から熊本駅間であることを表しています。

従いまして、この消印のあった車両は護送便車であり、車内では郵袋の開披や郵便物の区分などを行わないことから郵便物へ消印を捺印することはありませんでしたが、駅での受け渡しの際の確認書類に捺印するために設備されていた消印と思われます。

逓信博物館のHPにあった、当時の護送便の東京駅での積込風景の写真です。

このように、当時は駅のホームにうず高く郵袋が積まれており、これを車内に投げ込んで積んでいました。

1983(昭和58)年10月の交通公社時刻表から当時の時間を見てみたいと思います。

鹿児島本線の門司駅から鹿児島駅間には8本の急行荷物列車が運転されており、この列車は「第2便」ですので、記憶が曖昧ですが、確か31ㇾがそれに相当し、門司駅を1022に発車し、途中東小倉・博多・鳥栖・久留米・大牟田の各駅に停車し、1555に熊本駅に到着した列車であったような気がします。(違っていたらすみません。)

また、この印には独特な表示があり、A欄とB欄の間にあるD欄という部分も使用されており、ここに「西回」と入っています。

これは本来のこの列車の便名を「西下二」便と言い、鹿児島本線・日豊本線経由の門司駅から鹿児島駅間である「東下二」便と区別するためのもので、こちらの列車の消印には「東回」と入れられていました。

熊本鉄道郵便局 消印 ~その1

1985(昭和60)年2月に押印された、熊本鉄道郵便局の消印です。

40円の官製はがきに押印されたもので、これは実際の郵便物に捺された消印ではなく、蒐集用として特別に押印していただいたものです。

郵政省(日本郵便の前身)で使用される消印は、郵便切手もしくは官製はがきなどが使用された場合に効力を無効にするために捺すもので、本来は郵便物もしくは関連帳票以外にポンポン捺せるものではありませんが、第二種郵便物(郵便はがき)以上の料金分の未使用切手もしくは未使用官製はがきであれば、記念に捺してもらうことが可能です。

この時は、未使用の官製はがきを持参し、捺して戴いたものです。

「熊本鉄道郵便局」という郵便局は国鉄が郵便輸送をしていた当時、列車に連結された郵便車を使用して輸送したり、郵便車内で郵便物をあて先地域別に区分する業務を行っていた熊本駅前にあった郵便局でしたが、国鉄が郵便輸送を廃止したために、この印が捺された翌年の1986(昭和61)年10月に廃止されています。

かつてこのような郵便局は全国各地にありましたが、現在は存在しません。

(1982年8月 高崎線 桶川~北本間 にて)

(1982年8月 高崎線 桶川~北本間 にて)

熊本鉄道郵便局とは路線が異なりますが、管理人が高校時代に撮影した高崎線の普通列車に連結されていた郵便・荷物車両の写真で、先頭車両はクモニ143型という荷物電車で、次位が郵便専用車のクモユ143型という郵便専用車になります。

(上記写真の郵便車部分を拡大)

(上記写真の郵便車部分を拡大)

クモユ143の部分を拡大してみました。

この車両は国鉄ではなく郵政省(現・日本郵便)が所有する私有車で、1982(昭和57)年に新製された車両でしたが、郵便輸送の廃止によって余剰車となり、私有車であったからでしょうか、登場からわずか4年足らずで改造などの転用をされることなく、他の郵便車とともに全車が廃車解体されてしまっているようです。

本題から逸れましたが、次回、熊本鉄道郵便局の消印について、詳細を見てみましょう。

湘南モノレール 大船から150円区間ゆき片道乗車券

前回エントリーで、湘南モノレール大船駅で発行された220円区間ゆきの片道乗車券を御紹介いたしました。

再掲になりますが、こちらがその券です。

同社の券売機券は独特な様式になっていますが、前回、どこかで見たような気がすると申し上げました。それは、コレです。

1985(昭和60)年3月に同じく湘南モノレール大船駅で発行された、同駅から150円区間ゆきの片道乗車券です。

橙色PJRてつどう地紋のB型金額式大人専用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

同社の硬券時代の乗車券も独特な様式の金額式券でしたが、「何となく」この様式は券売機券にも受け継がれ、現在でも発売されていたのです。

「150円区間」の「円」だけが金額の右側にあって「区間」がその下にある記載方法が特に独特ですが、券売機券では券番が右端にある関係でスペースが取れなかったのでしょうか、「円区間」の文字すべてが金額の下に記載されるようになっています。しかし、発駅の「大船➡」の表記と金額が1行に収まっているところは、何となく承継されているように感じられます。

湘南モノレール 大船から220円区間ゆき片道乗車券

2018(平成30)年9月に湘南モノレール大船駅で発行された、同駅から220円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋のA型金額式券大人用券で、感熱式の券売機で発売されたものです。

この券は他社の券売機券とは異なって独特な様式ですが、同社では一般的な様式の券となっています。

何となく、以前どこかで見たような感じですが、思い出してみると納得がいきます。

その「どこかで見た何か」については次回御紹介致しましょう。

京王帝都電鉄 富士見ヶ丘車掌区乗務員発行 車内補充券

購入年を失念しましたが、管理人が大学に入学した年だったと思いますので、1986(昭和61)年6月頃の購入だったと思いますが、京王帝都電鉄(京王電鉄)井の頭線の車内で精算した際に入手した、富士見ヶ丘車掌区乗務員発行の車内補充券です。

灰色けいおうていと自社地紋の入鋏式特別補充券になります。

この時は小田急線の定期券を所持しており、途中の下北沢駅から井の頭線に乗車して吉祥寺駅へ行くために車内で車掌氏から買い求めたものですが、やはりこの券が欲しくなり、改札口で回収されるリスクを避けるため、吉祥寺駅の精算所でまだ精算していないことにし、定期券を提示して再度精算のうえ、入手したものです。

(要は、1回の乗車のために、わざわざ2回精算した「おバカ」です。)

同社の車内補充券は自社線の路線のみ記載されたシンプルなもので、比較的大きな穴の概算鋏で入鋏されていますので、関東の私鉄の補充券の中では西武鉄道のものと並んで視認性の良いものでした。

現在では車内精算業務が廃止され、車内補充券の設備はありませんが、多磨動物公園駅にある京王レールパークのお土産品に、この券を模したメモ帳が売られていますので、ご覧いただければと思います。

裏面です。

連絡乗車券を想定していなかったのでしょうか、御案内文は「(注意)」とされ、内容はかなりシンプルなものにまとめられています。

| « 前ページ |