趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

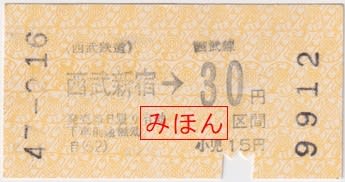

西武鉄道 西武新宿駅から30円区間ゆき 片道乗車券

前回エントリーで、西武鉄道新宿線の西武新宿駅で発行された、同駅から40円区間ゆきの単能式券売機券を御紹介いたしましたので、同時期の多能式券売機券を御紹介いたしたいと思います。

1972(昭和47)年2月に西武新宿線の西武新宿駅で発行された、同駅から30円区間ゆきの片道乗車券です。

黄色せいぶてつどう自社地紋の金額式A型券で、単能式券売機で発行されたスミインク式券になります。

様式的には現在でも使用されておりますサーマル式の券売機券と同じになりますが、大人運賃が30円に対し、小児運賃が5円刻みの15円であるところに時代を感じさせます。

単能式券売機はお金を入れれば乗車券が発券されるという利点がある反面、大人用1種類の券しか発売できないという欠点がありますが、単能式券売機はお金を入れてから、乗客自身が求めている金額および券種のボタンを押して選択するという一手間が必要になりますが、その代わり、複数の金額や券種の乗車券類が1台の券売機で発売でき、さらには小児用券も発売できることから、単能式券売機はだんだん数を減らしてゆき、現在は多能式券売機が殆どになっています。

西武鉄道 西武新宿駅から40円区間ゆき 片道乗車券

1974(昭和49)年11月に西武鉄道新宿線の西武新宿駅で発行された、同駅から40円区間ゆきの片道乗車券です。

黄色せいぶてつどう自社地紋のA型金額式券売機券で、単能式のスミインク券です。

当時の同社の券売機券は、単能式券については硬券に準じた様式の金額式券になっておりました。

そのため、単能式の券売機が淘汰されていく毎にご紹介の様式が無くなっていき、昭和50年代後半には消滅しています。

記憶では、国分寺駅の国鉄管理出札口にあった券売機が、一番最後まで残っていた単能式であったような気がしますが、当該機は国鉄管理であったためか桃色PJRてつどう地紋のキレート式券になっており、ご紹介のような黄色自社地紋のスミインク式券がいつ頃消滅したか、定かではありません。

尾久駅発行 120円区間ゆき片道乗車券

1984(昭和59)年3月に、東北本線尾久駅で発行された、同駅から120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅はさほど混雑のある駅ではなく、券売機も設備されている駅ではありますが、窓口の券箱には120円区間ゆきの硬券が設備されており、特に発売制限があるわけでもなく、お願いすれば普通に出してもらうことができました。

恐らくは券売機故障時の非常用として設備されていたものと思われますが、東京都区内の駅で、近距離用の硬券を常時発売している珍しい駅でした。

この当時では池袋駅が日常的に硬券の近距離券を発売している駅としての例がありましたが、日常的に硬券を発売してはいないものの、お願いすれば発売してもらえた駅としては、同駅の他、原宿駅の本屋口が挙げられます。

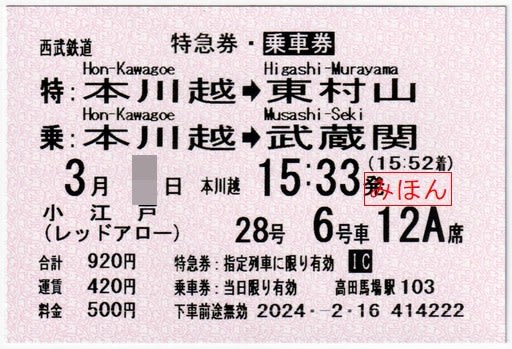

西武鉄道 本川越から東村山ゆき 特急券・乗車券一様券

2024(令和6)年2月に、西武鉄道新宿線の高田馬場駅特急券窓口で発行された、本川越駅から東村山駅までの特急券と、本川越駅から武蔵関駅ゆきの乗車券の一様券です。

桃色PJRてつどう地紋の85mm券になっています。

前回エントリーの特急券と乗車券が同区間の一様券とは異なり、ご紹介の券は特急券の区間と乗車券の区間が異なる状態での発券になっています。JR各社ですと、このような場合には特急券と乗車券が別々に発券されますが、同社の場合は1枚にまとめての発券になります。

特急券と乗車券の区間が異なる場合ですと、表題の「Ltd. Express Ticket」の表記が無く、乗車区間も特急券区間は「特:」、乗車券区間は「乗:」と2段書きになっているところが異なります。

その他、発売額の記載方法は、特急券と乗車券が同区間の一様券と同じと思われます。

比較のために再掲いたしますが、特急券と乗車券が同区間の一様券になります。

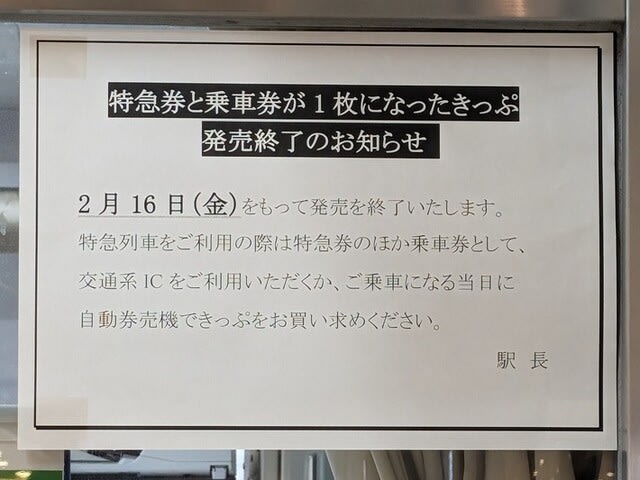

同社の特急券と乗車券の一様券は独特な様式ではありましたが、ご紹介の券が発売された2024年2月16日をもって発売が終了してしまっております。

世の中の流れではありますが、PASMOやSuicaなどのIC乗車券の利用促進の一環の発売中止のようです。

一様券の発売中止については、利用者にとってさほど重要なことではないというか、恐らくさほどの需要が無かったものと思われますが、ホームページ等での告知は無く、特急券発売窓口に張り出されたお知らせだけで告知され、ひっそりと幕を閉じてしまっています。

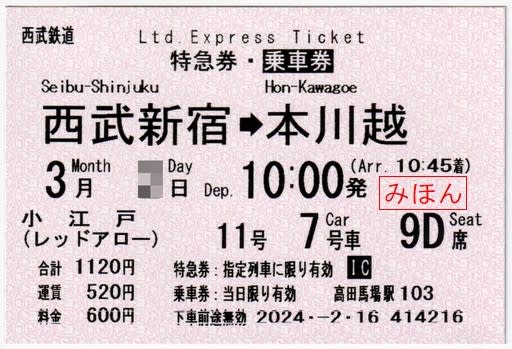

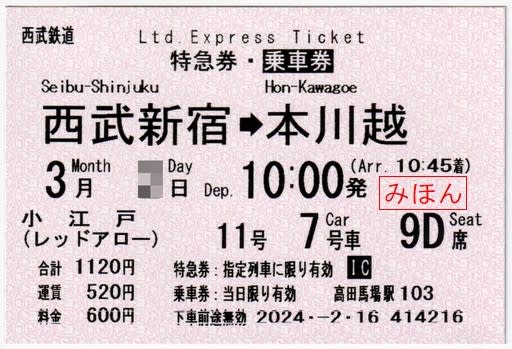

西武鉄道 西武新宿から本川越ゆき 特急券・乗車券一様券

2024(令和6)年2月に、西武鉄道新宿線の高田馬場駅で発行された、西武新宿駅から本川越駅ゆきの特急券(前売)と乗車券の一様券です。

桃色PJRてつどう地紋の85mm券で、特急券窓口で購入したものです。

ご紹介の券は前売りの特急券の他、特急券と同区間の乗車券が付けられており、1枚にまとめられた一様券になっています。

表題の「Ltd. Express Ticket」の下に「特急券・乗車券」と記載され、発売額の表示は運賃と特急料金がそれぞれ記載され、その合計額(=発売額)が「合計」になっています。

また、「特急券:指定列車に限り有効」「乗車券:当日限り有効」という注意書きが表記されています。

こちらは以前ご紹介した同区間の特急券になります。乗車券と一様になっている券と比較いたしますと、表題の「特急券・乗車券」の表記が「特急券」だけになっており、発売額欄についても、乗車券の記載をする部分がすっぽり抜けたような感じになっています。

〇社 高田馬場駅発行 800円区間ゆき 片道乗車券

前回エントリーで「〇社」高田馬場駅で発行された590円区間ゆきの大人・小児用の片道乗車券をご紹介いたしました。

同窓口では100kmまでの国鉄近郊区間についての乗車券を扱っており、当時は51km以上の区間については地図式券になっておりました。

1984(昭和59)年12月に発行された、同駅から800円区間ゆき小児専用券(400円)です。桃色こくてつ地紋のB型地図式小児専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

東京印刷場管内では、51km以上の区間については地図式もしくは相互式が使用されることになっており、着駅が複数ある区間については地図式が多く採用されていました。

東京印刷場の地図式券は発行駅名が表面に記載されていますが、少々見づらいですが、「〇社」の窓口で発券されたものであっても発行駅名の頭に「〇社」の符号は付けられていませんでした。そのほか、窓口番号が分けられていて、頭に「〇A」「〇B」などの符号が付けられている場合でも、符号が付けられることはありませんでした。

これは、表面の印刷は一つの印版になっていたため、いちいち発行駅名の表記を窓口ごとに変えて表記することはしなかったようです。

裏面です。券番と「表面区間の1駅ゆき」「発売当日限り有効 下車前途無効」の注意書きと文言が記載されていますが、その下に「〇社」の符号だけが記載されています。窓口番号についても同じように、この部分に独立して記載されています。

これは地図式券の場合、表面に印刷工程上、符号や窓口番号が印刷できないための措置と思われます。

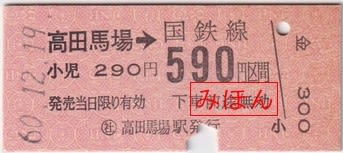

〇社 高田馬場駅発行 590円区間ゆき 片道乗車券

前々回エントリーで「〇社」高田馬場駅で発行された180円区間ゆきの片道乗車券をご紹介いたしました。

ここで、

> 乗換改札口では双方での精算事務の煩雑さの解消と、発券する際の手数を減らすためと思われますが、

> 大人専用券が用いられており・・・

とご紹介いたしましたが、ちょっと高額な券になりますと、小児専用券は設備されているものの、大人・小児用券で設備されている口座もありましたので、ご紹介いたしたいと思います。

1985(昭和60)年12月に「〇社」高田馬場駅で発行された590円区間ゆきの片道乗車券です。桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

590円区間の小児運賃は290円になりますが、同窓口には小児専用の290円券も設備されており、小児用として発売する際には小児専用券が使用されておりました。

なぜ、この口座が小児専用券が設備されているのにもかかわらず、大人・小児用券として設備されているのか、窓口が空いていた時に窓口氏にお尋ねしたところ、高額券は当然山手線内着のような少額券と比較すれば発売枚数が少ないわけですが、小児用として発売するとなると殊更発売枚数が少なくなるために、小児専用券は請求枚数が100枚単位と少なくなっており、万一欠札になってしまった場合でも、大人・小児用券の断片を切断することで対応できるから、とのことでした。

納得の理由ではありますが、もう少し高額になりますと地図式券になるため、また大人専用券が設備されるという皮肉なことになっていました。

JR西日本 〇社 福井駅発行 福井から100kmまでの自由席特急券

1987(昭和62)年9月にJR西日本北陸本線の「〇社」福井駅で発行された、100kmまでの自由席特急券です。

まだ国鉄が民営化されて間もないころのもので、桃色こくてつ過渡期地紋のA型大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。

当時の福井駅は地上駅になっており、隣接する京福電鉄(現・えちぜん鉄道)とは改札内で繋がっており、乗換通路のところに中間改札があり、乗車券や自由席特急券などが発売されていました。

この窓口は国鉄時代から京福電鉄が運営しておりましたので、発行駅名の頭に社線窓口であることを示す「〇社」の符号が付けられていました。

本日(2024年3月16日)、北陸新幹線が敦賀駅まで開業し、福井駅はご紹介の券が発売された頃とは全く違う駅のように整備されており、面影はありません。

〇社 高田馬場駅発行 180円区間ゆき 片道乗車券

1984(昭和59)年6月に、西武線との乗換改札口にあります「〇社」窓口で発行された、同駅から180円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時、国鉄では、私鉄との乗換改札口にはたいてい社線の精算所を兼ねた国鉄の出札窓口が置かれていて、その運用は私鉄側に委ねられているパターンが多く存在しました。

東京山手線内でも、西武鉄道に委託されていた高田馬場駅の他、新宿駅(小田急電鉄)、目黒駅(東京急行電鉄)、品川駅(京浜急行電鉄)、浜松町駅(東京モノレール)、日暮里駅(京成電鉄)、西日暮里駅(営団地下鉄)、市ヶ谷駅(営団地下鉄)などが挙げられます。山手線の外になりますと、馬喰町駅、国分寺駅、横浜駅、藤沢駅などが挙げられるかと思います。(全国的にはまだありますが…)

これらの駅では発売できる区間に制限があって、長距離券を扱っているところはなく、100kmまでの近距離きっぷに限られていたような気がします。そのため、長距離の乗車券を求める旅客に対しては、近距離乗車券を発売して目的地で精算するか、一旦改札外に出て国鉄の窓口に行くかの案内がなされていました。

ご紹介の券のように、乗換改札口では双方での精算事務の煩雑さの解消と、発券する際の手数を減らすためと思われますが、大人専用券が用いられており、東京印刷場で一度に大量に印刷する際に用いられた集中印刷方式が廃止された後も設備され続けていました。

JR西日本宮島フェリー 宮島駅発行 普通入場券

2010(平成22)年3月に、JR西日本宮島フェリーの宮島駅で発行された、普通入場券です。

青色JRW地紋の指定共通券紙が使用された、POS端末券になります。

同社のPOS端末はJR西日本時代のものが継承されており、この端末で普通入場券の発売をしています。

宮島駅は宮島フェリーターミナル内にある同社の宮島側の桟橋で、自社航路の乗船券の他、規則上ではJR旅客鉄道会社線各社への連絡乗車券の発売をすることができることになっておりますが、実際のところ、POS端末が連絡運輸の社線駅発の乗車券に対応できていないことから 連絡乗車券を発券することができない関係で、JR宮島口駅から100km以内の券売機で購入出来る区間以外は基本的には扱っていないようです。

そのため、同駅で発売できるPOS端末券は、普通入場券のみということになります。

| « 前ページ |