趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

JR西日本宮島フェリー 宮島駅発行 普通入場券

2010(平成22)年3月に、JR西日本宮島フェリーの宮島駅で発行された、普通入場券です。

青色JRW地紋の指定共通券紙が使用された、POS端末券になります。

同社のPOS端末はJR西日本時代のものが継承されており、この端末で普通入場券の発売をしています。

宮島駅は宮島フェリーターミナル内にある同社の宮島側の桟橋で、自社航路の乗船券の他、規則上ではJR旅客鉄道会社線各社への連絡乗車券の発売をすることができることになっておりますが、実際のところ、POS端末が連絡運輸の社線駅発の乗車券に対応できていないことから 連絡乗車券を発券することができない関係で、JR宮島口駅から100km以内の券売機で購入出来る区間以外は基本的には扱っていないようです。

そのため、同駅で発売できるPOS端末券は、普通入場券のみということになります。

JR東日本 荻窪駅発行 普通入場券

2024(令和6)年2月に、JR東日本中央本線の荻窪駅で発行された普通入場券です。

青色JRE指定共通券紙が使用された端末券になります。

同駅ではこの券が発売された2024年2月29日を以て、みどりの窓口が営業を終了し、翌3月1日からは話せる指定券券売機が導入されることになっています。

同駅のみどりの窓口が無くなることで、杉並区内にある、高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪の各駅すべての駅において、みどりの窓口がなくなってしまったことになります。

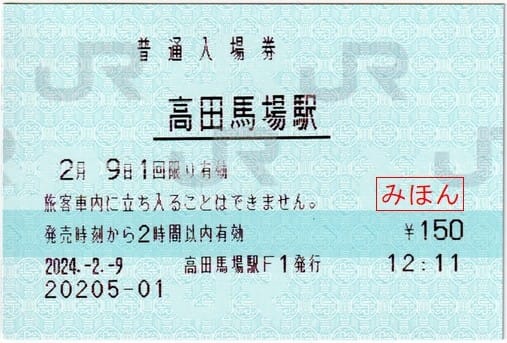

JR東日本 高田馬場駅発行 普通入場券

2024(令和6)年2月に、JR山手線の高田馬場駅で発行された普通入場券です。

青色JRE地紋の感熱式指定共通券紙のマルス端末で発券されたものです。

同駅は、この券が発行された2024年2月9日を以てみどりの窓口が営業終了し、東京の心臓部路線でもある山手線の駅でさえ、所属線名が山手線ではない駅も含めると、新宿駅・日暮里駅・上野駅・秋葉原駅・東京駅・新橋駅・品川駅・目黒駅・渋谷駅の9駅しかなくなってしまいました。全30駅のうちの9駅ということは、3割しかなく、7割の駅には窓口がないことになります。

同駅は近隣に早稲田大学をはじめとした大学や専門学校が多く、また、海外からの留学生のための日本語学校などもあり、学割証などの利用が多く、窓口がなくなるとかなりの不便が想定される駅でしたので、みどりの窓口終了ということを知ったときは「来るところまで来たか」といった感じでした。

実際、窓口終了日以降の同駅にはオペレーターとコンタクトが取れる「話せる指定券発売機」が1台新設されましたが、時間帯によっては長蛇の列ができています。特に、日本語学校の学生さんは、慣れない日本語で苦労されているみたいでした。

(表)

(表)

(裏)

(裏)

窓口終了最終日の昼、窓口には列が無かったので、入場券を購入しました。そのときに貰った入場券用の台紙です。

JRはインフラとはいっても「民間企業」ですから、当然ながら企業の業績改善のための合理化が必要であることは明白です。しかし、同駅の業績や混雑度など、内部の目から見て判断している訳ではありませんが、利用者の側からすれば本当に実施すべき合理化であったのか、疑問に思ってしまうこともあります。

JR東日本 戸狩野沢温泉駅発行 普通入場券 ~その2

1987(昭和62)年4月にJR東日本飯山線の戸狩野沢温泉駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅はこの券が発売された約2ヶ月前の1987(昭和62)年3月に戸狩駅から戸狩野沢温泉駅に改称されており、図示いたしませんが、御紹介の券は券番は0070番と若番であることから、駅名改称時に新規に設備されたものと思われます。そのためか、駅名の活字が特活になって居らず、12ポイントの活字を組んで作成されているため、「駅」の文字との大きさの差違が大きく、見た目のバランスが悪くなっています。

拙ブログ2023年8月26日エントリーの「JR東日本 戸狩野沢温泉駅発行 普通入場券」で御紹介いたしました券を再掲いたします。

こちらは3年後の1990(平成2)年8月に発行されたものです。券番は1000番を超えており、改称時以後に再度請求されたロットと思われ、駅名の活字は特活になっており、バランスが整っています。

JR東日本 戸狩野沢温泉駅発行 普通入場券

今からちょうど33年前の1990(平成2)年8月26日にJR東日本飯山線の戸狩野沢温泉駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は戸狩温泉に近いということで戸狩駅として開業していますが、野沢温泉の方から苦情が来たのでしょうか、国鉄が民営化される直前の1987(昭和62)年3月に現在の駅名に改称され、その後1ヶ月間のみ新駅名を名乗った後、JR東日本に移管されています。

確かに、駅名が改称されたころには戸狩温泉・戸狩スキー場へ行くバスの他、野沢温泉・野沢スキー場へ行くバスが駅前から出発していましたが、現在では野沢温泉村が運営するバスしか運転されておらず、野沢温泉を名乗るには少々無理がある感じです。

実際、野沢温泉の公式HPを見ても、飯山駅から野沢温泉ライナーというバス路線しか書かれておらず、同駅はお勧めの駅ではないようです。

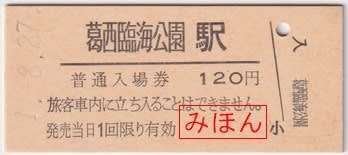

JR東日本 葛西臨海公園駅発行 普通入場券

1989(平成元)年8月にJR東日本京葉線の葛西臨海公園駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

葛西臨海公園駅はJR東日本管内では漢字6文字の駅で、同社では文字数の多い駅の部類に入るため、乗車券類のような定型で、かつスペースに限りのあるものでは、駅名の活字には「特活」と呼ばれる特殊な活字を鋳造して印刷されていました。

小児断片の駅名も含め、かなり苦心したような出来映えです。

同駅は国鉄民営化後の1988(昭和63)年に、東京都江戸川区(東京23区)内に開業した駅ですが、開業当初は京葉線の東京駅~新木場駅間が開業していなかった関係で「飛び地」になっていた関係で特定都区市内制度における東京都区内の駅には属していませんでしたが、1990(平成2)年の京葉線の東京駅~新木場駅間が開業の際から東京都区内の駅に含まれています。

この時代にJR九州博多駅で発行された東京都区内ゆきの乗車券を拙ブログ2010年12月22日付「新木場駅と葛西臨海公園駅」で御紹介いたしておりますので、宜しければご覧下さい。

JR東日本 高尾駅発行 普通入場券 ~その⑵

前回エントリーに続き、JR東日本中央本線高尾駅で発行された普通入場券の話題です。

前回と同じく昭和の最終日である1989(昭和64)年1月7日に購入したものです。

この頃のJR東日本の首都圏管内の駅では軟券化といった硬券の取扱いが廃止された駅が多くなってきており、硬券の入場券を発売している駅はかなり限られてきていたと前回申し上げましたが、そのなかでも、大人・小児用券の他に小児専用券を発売していた駅はさらに少なく、あまり蒐集ができていません。

当日は「昭和の最終日」ではありましたが、駅によっては終電が深夜0時を回ってからという駅もあり、そのような駅については、拙ブログ2021年1月9日エントリーの「西武鉄道 豊島園駅発行 昭和最後の日の入場券」で御紹介いたしましたように、一般的にはあり得ない「昭和64年1月8日」の日付の券が発売されておりましたので、正確には「昭和最終日の1日前」というということになりますが、一般的には1月7日が最終日ということになりますので、それで良しとしています。

JR東日本 高尾駅発行 普通入場券 ~その⑴

今からちょうど34年前の1989(昭和64)年1月7日に、JR東日本中央本線の高尾駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものになります。

この頃のJR東日本の首都圏管内の駅では軟券化といった硬券の取扱いが廃止された駅が多くなってきており、硬券の入場券を発売している駅はかなり限られてきていました。

そのなかで、当日は「昭和の最終日」という大変特別な日でありましたため、近隣の硬券入場券を発売している駅を訪れ、昭和最終日に発売された硬券入場券を購入しています。

同駅のダッチングは比較的新しい機器ではありましたので摩耗して印字されていないのではないと思われますが、恐らく、12月31日から1月1日に日付環を変えた駅員氏がハイフン「-」が印字されるように設定しなかったのでしょう、「64. 1. 7.」とハイフンがない状態で刻印されています。

JR東海 東京駅発行 普通入場券

前回エントリーでJR東日本が平成元年の11月11日に「ゾロ目」を記念して発行した硬券の普通入場券を御紹介いたしました。今回は同日にJR東海で発売された硬券の普通入場券を御紹介致しましょう。

1989(平成元)年11月11日にJR東海東京駅で発行された、硬券式の普通入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

当時のJR東海東京駅では、硬券式の普通入場券については、国鉄時代の末期の「軟券化」によってマルス端末もしくは印発機が導入済で、直営窓口での硬券の発売は行われておりませんでしたが、現在でもある窓口とは位置や配置が異なっていますが、新幹線の乗換え口にある窓口の両端2窓づつが日交観(日本交通観光社。現在のジェイアールバステック)が受託していた窓口となっており、これらの窓口のみで硬券入場券が常時発売されておりました。発行駅名の前に「◯二」の符号がありますが、これが日交観で発売されたことを示す符号になります。

日交観の窓口には国鉄のOBと思われるようなご年配の窓口氏が配置されており、マルス端末や印発機といった出札機器の類いはなく、硬券もしくは補充券での発券が行われており、新幹線自由席特急券の発売はしておりましたが、指定席券の発売はなく、窓口には「乗車券・新幹線自由席特急券・入場券」という看板が付けられていました。

当日、別の窓口(1枚目は有楽町寄りの2番窓口で、2枚目は神田寄りの4番窓口)で購入したものです。2番窓口のダッチングは緑色の菅沼式でしたが、4番窓口は天虎式のダッチングでした。

改札口でスタンパー捺印の可否をお尋ねしたところOKということでしたので、捺して戴いています。

改札氏はコレクション用ということで、少し力を入れて「きれいに」捺して下さったので、かなり濃い陰影になっています。

JR東日本 東京駅発行 普通入場券

今から33年前の今日、1989(平成元)年11月11日にJR東日本の東京駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時の東京駅では、JR東海の新幹線精算所の両端に2窓づつありました、日交観(日本交通観光社。現在のジェイアールバステック)が受託していた窓口でのみ硬券入場券を常時発売しておりましたが、JR東日本では硬券入場券の発売は行っておりませんでした。

しかしながら、「ゾロ目」の日のコレクション需要にあやかって硬券入場券が登場し、限定で発売されています。

個人的には今後継続して通常発売がされればと思いましたが、記憶が曖昧ですが、平成2年の「ゾロ目」の時に再度発売されたような記憶がありますが、期間限定で終了してしまっています。

| « 前ページ |