趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

JR東日本 山梨市から東京まで 自由席特急券

昭和63年月に、JR東日本中央本線山梨市駅で発行された、山梨市から東京下での自由席特急券です。

桃色JRE地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同区間はB特急料金区間ですが、101kmを超えた特定の区間の特急料金が適用されているため、「B自由席特急券」とはならず「自由席特急券」となっています。

小児断片部分に「〇自特〇区」と記載されていますが、「〇区」が特定の区間用であることを示します。

同区間を走行する定期特急列車は本年3月のダイヤ改正で全席指定席扱いとなり、同区間の自由席特急券は発売されておりません。

立山開発鉄道 室堂から立山ゆき片道乗車券

前回および前々回エントリーで立山開発鉄道の片道乗車券を御紹介致して参りましたが、同社には立山高原バスと立山ケーブルカーの双方を通して乗車できる片道乗車券も発売されておりました。

日付は入れませんでしたが、やはり平成元年10月に室堂駅で発売された、室堂から立山ゆきの片道乗車券です。実際に乗車したものとは別に購入いたしました。

水色富山地方鉄道地紋のA型一般式大人・小児用券で、やはり日本交通印刷で調製されています。様式的にはバスとケーブルカーの乗車券と変わりませんが、横3条の赤線が印刷されているのが特徴です。

当時の運賃は、立山高原バスが1,630円で立山ケーブルカーが620円でしたから合計すると2,250円になるわけで、通しで購入しても金額は変わりません。

裏面です。

立山高原バスの乗車券同様に弥陀ヶ原停留場および天狗平停留場で途中下車ができる旨が記載されています。

こちらは前々回に御紹介いたしました高原バスの乗車券の裏面ですが、こちらの単独乗車券が「天狗平又は弥陀ヶ原途中下車可」と記載されているのに対し、ケーブルカーとの通し乗車券には「弥陀ヶ原、天狗平駅いずれか一駅で途中下車可。」とニュアンスがことなっています。

立山黒部アルペンルート公式HPの運賃表を見ますと「※立山高原バス(美女平~室堂)は弘法(開設時のみ)・弥陀ケ原・天狗平で途中下車できます。」としか記載されておらず、また、室堂駅からの方向では天狗平・弥陀ヶ原という順が正解であり、停留場の記載順序は単独券の方が正しく、通し券の方は逆方面用のものを使用してしまったと推測します。ただし、「いずれか一駅で途中下車可。」という部分には疑問が残ります。

立山開発鉄道 美女平から立山ゆき片道乗車券

前回エントリーで立山開発鉄道の室堂から美女平ゆきの立山高原バス区間の乗車券を御紹介いたしましたので、今度は同社立山ケーブルカー区間である美女平から立山ゆきの乗車券を御紹介いたしましょう。

平成元年10月に美女平駅で発行された、立山ゆきの片道乗車券です。水色富山地方鉄道地紋のA型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。様式的には立山高原バス区間のものと変わりません。

裏面です。

同区間には途中駅が存在しないため、途中下車に関する文言はありません。

同社の乗車券には「下車前途無効」の記載がなく、また「通用発売当日限り」という文言が使用され、「発売当日限り有効」という文言が使用されていなかったのが特徴的です。

御紹介の券は前回エントリーの券と同じ日に使用したものですが、集札時においても特段断られたり無効印を捺されたりすることなしに、スムースに使用済券をいただくことが出来ました。

立山開発鉄道 室堂から美女平ゆき片道乗車券

平成元年10月に立山開発鉄道(現在の立山黒部貫光の一部)室堂駅で発行された、美女平ゆきの片道乗車券です。

水色富山地方鉄道地紋を使用したA型一般式大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

同社には富山地方鉄道の資本が入っている関係から、券紙の地紋が流用されていたものと思われます。このような例は加越能鉄道にもありましたので、事情は同じかと思われます。

裏面です。

立山高原バス区間の途中停留場である天狗平および弥陀ヶ原では途中下車をすることが可能であり、その旨が記載されています。他にも弘法停留場でも途中下車は可能なようですが、同停留場は毎年4月から11月の運行シーズン中の7月から11月までに限定して開設されるためか、乗車券への記載がありません。

同路線は一般的に「立山黒部アルペンルート」の一部として通しで利用されることが殆どであり、路線バス単体での路線案内のようなものはあまり無いようで、周遊コースの一部として案内されているみたいです。

立山開発鉄道は現在の立山黒部貫光の室堂~美女平間の立山高原バスと美女平~立山間の立山ケーブルカーの部分で、この券が発行された16年後の平成17年10月に立山黒部貫光と合併し、立山黒部貫光となっています。

かつては富山地方鉄道立山線の有峰口駅(旧・小見駅)~粟巣野駅(立山~本宮間にあった廃駅)が昭和29年に同社に移管された時期があったようですが、昭和37年には再度富山地方鉄道に移管されています。

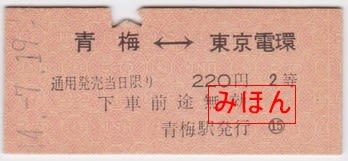

青梅駅発行 東京電環ゆき片道乗車券

数回に亘って東京山手線内および東京電環ゆきの相互式片道乗車券を御紹介致して参りましたが、中にはおかしな様式の異端券が存在していたようですので御紹介いたしたいと思います。あと1回だけお付き合いください。

まだ等級制が残っておりました時代に設備されたときの残券と思われますが、モノクラス化された後の昭和44年7月に青梅線青梅駅で発行された、東京電環ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型相互式大人専用券で、東京印刷場で調製された集中印刷券です。

この券は活字製版ではなく地図式券等で採用されている印版による印刷方法で調製されたもので、全体的に文字が細めの風貌をしています。

当時の東京印刷場ではA型の長距離一般式券でも同じように印版印刷による券が登場しておりますので、活版印刷職場が繁忙であった等、何らかの理由でこのような印刷が行われたものと推察されます。

等級制があった時代には、他に同じような例の券が散見されましたが、モノクラス化されて以降は、このような印版印刷の相互式券は見かけなくなったような気がいたします。東京印刷場管内で国鉄末期まで印版印刷として残った硬券類は、B型の地図式券や、D型の往復割引乗車券、東京駅新幹線中間改札窓口にあったA型の地図式改札補充券くらいしか思い当たりません。

今まで数回に亘り、東京山手線内もしくは東京電環ゆきのB型相互式片道乗車券を御紹介致して参りましたが、今回にてこの話題は一旦お開きにさせていただきます。

逗子駅発行 東京電環ゆき片道乗車券

しばらくの間、東京山手線内ゆきのB型相互式片道乗車券を御紹介いたして参りましたが、東京山手線内が東京電環と呼ばれていた頃の券が出て参りましたので御紹介いたしましょう。

モノクラス化以後の昭和47年9月、横須賀線逗子駅で発行された、東京電環ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型相互式大人専用券で、東京印刷場で調製された集中印刷券になります。

様式的には東京山手線内ゆきの券と変わりませんが、東京電環の「環」の字が若干大きめに見える特活が使用されており、かなり様相が異なります。

小山駅発行 東京山手線内ゆき片道乗車券

東京山手線内ゆきの相互式券の話題が続きますが、もう少しお付き合いください。

昭和51年4月に東北本線小山駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型相互式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

いままでいろいろな東京山手線内ゆきの相互式券を御紹介いたしておりますが、今回御紹介致します券は比較的大規模な駅に設備されていたもので、小児専用券を別に設備したうえで設備されていた大人専用券になります。

大量の券を捌くため、いちいち小児用とし小児断片を切断していては事務の手間が増えますので、小児断片を切断しないことを前提とした駅で導入されていたようです。

裏面です。

券番が片側のみとなっています。小児断片の切断が無いため、集中印刷方式が採用されて一度に大量に印刷されていたようです。

しかし、昭和53年ころになりますと1000円札も使用できる高機能の券売機が普及し、東京山手線内ゆきの乗車券も券売機での発売が主流となってゆき、窓口で硬券を発券をするだけではなくなり、硬券の発券枚数が少なくなってきます。

昭和53年12月に同じく小山駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

硬券の発券枚数に減少傾向が見られますと大人専用券と小児専用券の双方を大量に設備するにはコストがかかってしまいます。そこで、大人用の乗車券は小児用としても発売可能な大人・小児用券に変更され、同時に小児専用券については在庫枚数を減らし、欠札時には大人・小児用券の小児断片を切断して対応できるように変更されています。

鳩ノ巣駅発行 東京山手線内ゆき片道乗車券(小児用)

前回および前々回エントリーにて、東京山手線内ゆきの相互式券を御紹介いたしておりますが、小児用券が手元にございましたので御紹介いたしましょう。

昭和51年3月に青梅線鳩ノ巣駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型相互式小児専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

レイアウト的には小児断片部分と編綴用の穴が無いくらいで、東京印刷場で調製された大人・小児用券と基本的には変わりません。小児断片が無い分右端に余裕が出来ておりますが、「東京山手線内」の活字は大人・小児用券同様の特活が使用されています。

鳩ノ巣駅は開業当初から旅客駅として営業しておりますが、民営化後の平成15年頃に直営駅から簡易委託駅に変更となって券売機での出札および集札業務のみが行われておりましたが、平成29年に券売機も撤去され、乗車券の発売は一切行わずにSuicaの簡易改札機によるIC乗車券のチェックおよび、乗車駅証明書の発行と集札業務だけが行われるようになっています。

相原駅発行 東京山手線内ゆき片道乗車券

昭和54年5月に横浜線相原駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型相互式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

内容は同一ですが、前回エントリーの新潟印刷場で調製されたものと比べますと活字の違いによってかなり趣が異なります。

参考として、新潟印刷場のものを再掲いたします。活字の違いによって、かなり雰囲気が異なることがお分かりになるかと思います。

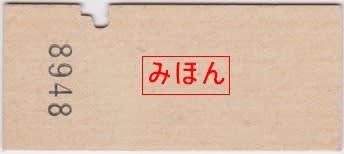

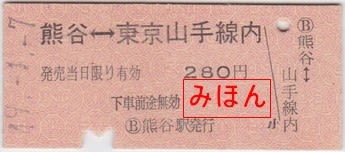

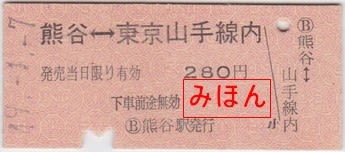

熊谷駅発行 東京山手線内ゆき片道乗車券

昭和49年1月に高崎線熊谷駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型相互式大人・小児用券で、新潟印刷場で調製されたものです。

当時、首都圏の各駅では有効1日の東京山手線内ゆき自駅発乗車券については相互式で発売されておりましたが、高崎線宮原以北の高崎鉄道管理局管内各駅の乗車券は新潟印刷場の所管となっており、東京印刷場のものと様式が異なっておりました。

新潟印刷場のものは発駅および東京山手線内の文字が東京印刷場のものより大きく、御紹介の券のように発駅が委縮したような雰囲気でした。

裏面です。

新潟印刷場のものは5ケタの券番となっていました。また、御紹介の券のように循環番号(ここでは⑦)が付いているものもありました。

同区間は昭和50年代初頭に東京印刷場に所管が移され、以後は東京印刷場で調製された券に切替えられたと記憶しております。

| « 前ページ |